淺析荊浩《筆法記》“六要”在山水畫中的表現與影響

摘? 要:荊浩,字浩然,號洪谷子,五代畫家,師從張璪。他總結了唐代山水畫發展的經驗,將“有筆有墨、水暈墨章”的筆墨兼得、皴染兼備技法進一步推向成熟,其代表作品《匡廬圖》等皆為對此特征的良好詮釋。元代湯在《畫鑒》中將荊浩山水稱之為“唐末之冠”。《筆法記》是荊浩晚年所作的重要山水論著,誕生于山水畫漸趨成熟的時代,荊浩在文章中所提出的“六要”既是《筆法記》的核心理論,也是對唐代山水畫創作經驗的總結,之后如郭熙《林泉高致》以及韓拙《山水純全集》均受其影響。故《筆法記》在中國畫論史與繪畫史上有著舉足輕重的地位。

關鍵詞:荊浩;筆法記;“六要”;江山秋色圖

一、對荊浩《筆法記》中“六要”的理解

荊浩常在文章中借老叟之口闡述自己的繪畫主張和見解,《筆法記》中曰:“夫畫有六要:一曰氣;二曰韻;三曰思;四曰景;五曰筆;六曰墨……圖畫之要,與子備言;氣者,心隨筆運,取象不惑;韻者,隱跡立形,備儀不俗;思者,刪撥大要,凝想形物;景者,制度時因,搜妙創真;筆者,雖依法則,運轉變通,不質不形,如飛如動;墨者,高低暈淡,品物淺深,文采自然,似非因筆。”[1]191這其中的“氣、韻、思、景、筆、墨”是荊浩對創作繪畫的一些重要問題總結概括出的六個方面,與謝赫提出的“六法”有異曲同工之妙。

一曰“氣”。作為“六要”中的第一要,“氣”在中國畫中與構思立意、章法布局是相輔相成的,可以理解為一幅中國畫的氣勢、氣脈、氣質或者生命力。“氣”是連貫的、通暢的,具有時間性與空間性,在空間內表現時間性被稱為“氣”,而“氣”在畫面中的生發則主要取決于作者自身所處的時代、生活、自我思想品格與才能氣質的總和,這些因素塑造成為畫家獨特的筆墨語言從而達到“心隨筆運”,這樣才能表現一幅畫的精神面貌。由此反映在作者的畫面中,就形成了畫面里的“氣”,即是主觀的修養發而為客觀的表現,做到主客觀的統一來達到“取象不惑”的目的。荊浩的“六要”與謝赫的“六法”對于“氣”與“韻”理解的相同之處,需要分別列舉、解讀。

二曰“韻”。“韻”是具有節奏性的、有韻律的,像音樂一樣在時間內具有一定的節奏性,也可解讀為神韻、情韻、體韻、韻律,是一種自然流露的內在之美,通過內在蘊含的氣質表現外在的形象。在畫面技法中可借助筆墨線條的交錯跳動、色彩搭配的冷暖對比與位置的錯落布置來實現畫面之中的韻律,也就是“韻”。而謝赫所提出的“六法”第一法“氣韻生動”,就是“風氣韻度”,即顧愷之所說的“神”,要求畫家在創作中把人物的精神、性格生動地表現出來。由于在謝赫所處的時代,繪畫主要為人物畫,人物精神、性格、“風氣韻度”的表現顯得尤為重要,并要求畫家做到自身的“氣韻”、對象的“氣韻”、畫面的“氣韻”三者統一。此與荊浩《筆法記》把“氣韻”分開作為“要”是不同的。

三曰“思”。作為荊浩的首創,“思”是在畫面中并未直接表現出來的主觀活動,是通過對所畫形象進行理性構思或周密思考來達到明確的構思立意。“刪撥大要,凝想形物”包括對形象整體上的感受體驗、研究概括、布局取舍、想象聯想,以及在細節上的深度刻畫,此也與《筆法記》后文“須去其繁章,采其大要”相呼應。通過“思”來表現畫家自身所想表達的畫面內容與真實情感,有利于畫家繪畫創作前期的鋪墊周全。

四曰“景”。“景”在這里應釋義為景物、景色、景觀。“制度時因,搜創妙真”中,“制”可釋為繪制、制作,而“度”可釋為量度,“搜”與“創”為動詞,“妙”為經思天地,萬類性情,文理合儀,品物流筆;“真”為氣質俱盛,形象具有強烈的真實性、富有氣質與美感。總之,這句話可意為通過所繪景物形象的自然環境、時間季節等自然因素,因時、因地的量度研究,從而搜尋、繪制、創作其形象。

五曰“筆”。“筆者,雖依法則,運轉變通,不質不形,如飛如動”,通常指勾、勒、皴、擦、點等筆法以及下筆輕重、疾徐、偏正、曲直等變化。由于毛筆“軟錐”的特性,雖在筆法、皴法上有法則規矩,但不受客觀形質的束縛,會生發出各種富有變化的線條筆觸,能夠表現出所繪內容的空間、時間、節奏等特點,使得“筆”更加自由、生動、靈活、飛動傳神。

六曰“墨”。“墨者,高低暈染,品物淺深,文采自然,似非因筆”,“墨”通常指烘、染、破、積、潑等墨法以及干、濕、濃、淡等變化。以上皆為用墨方面的技法,可根據畫家所要描繪的形象變化自然且富有文采,而這些如果只是單純依靠“筆”是無法達到的。

對于“筆”和“墨”,通常是把“筆墨”一詞結合起來進行闡述分析,明代董其昌在《畫禪室隨筆》畫訣中云:“畫豈有無筆墨者”[2],認為“筆墨”是作畫的方法手段,而不是目的,是為表現內容服務的。北宋韓拙在《山水純全集》中云:“筆以立其形質,墨以分其陰陽,山水悉從筆墨而成”[1]614概括了筆墨表現客觀物象的作用和要求,實為對“筆墨”具體技法的追求。對于“筆”與“墨”之間的關系,大多學者強調筆為主導,墨隨筆出,例如清代沈宗騫的“筆為墨帥,墨為筆充”。而荊浩在《筆法記》末尾在對李將軍、項容與吳道子的批評中提及:“李將軍理深思遠,筆跡甚精,雖巧而華,大虧墨彩。項容山人樹石頑澀,棱角無蹤,用墨獨得玄門,用筆全無其骨,然于放逸不失元真氣象,元大創巧媚。吳道子筆勝于象,骨氣自高,樹不言圖,亦恨無墨。”[1]193分別針對無“筆”與無“墨”問題點明了不足之處,同時也給后世畫家以警戒。由此可見,“筆墨”之間是相輔相成的,各自特點功能不同,主要在于二者作用的不同,畫家的繪畫風格不同,從而導致對“筆墨”的運用也不盡相同,比如倪瓚、沈周、弘仁重筆,吳鎮、龔賢、李可染重墨。《筆法記》中的論述也體現出荊浩對“筆墨”的重視與追求。此外,石濤在畫跋中提出的“筆墨當隨時代”啟發后世中國畫之筆墨必須要在傳統中汲取營養,并加以創造發展以表現不同的時代特征。

二、淺析荊浩《筆法記》中“六要”

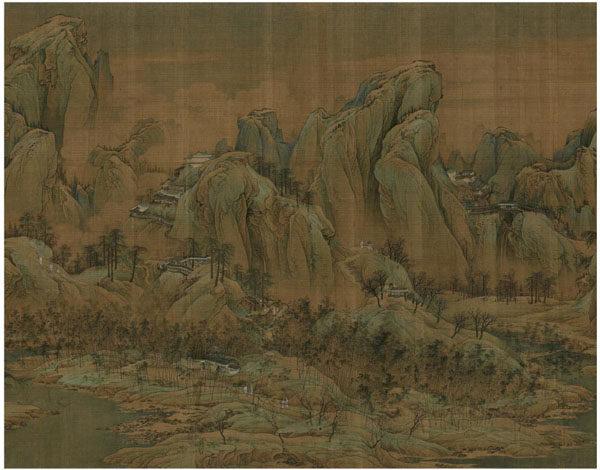

在趙伯駒《江山秋色圖》中的表現

故宮博物院藏有南宋趙伯駒的青綠設色山水長卷《江山秋色圖》(如圖1),此圖全卷采用全景式構圖,內容繁多,布局宏大且細膩精謹,色彩濃麗而不失清雅,體現出作者對失去故土的思念之情,帶有濃厚的宋代畫院氣派。畫卷由左右側向畫面中部靠攏,山體通過折疊、彎曲向上引導,山體形象皆為俯視,在鳥瞰視點之下著意于群山競秀之勢的復雜結構及空間的轉換,山石走勢相互呼應,搭接架構起整幅作品的氣勢,使畫面貫氣且富有立體之感,并在群山中部及以上渲染出煙靄與山體相互遮掩作用下“山骨隱顯,林梢出沒”的縹緲之趣。細看畫面,點景人物描繪得細致入微。畫家通過精細的刻畫將觀者視線轉移到點景人物上,使畫面更加貼近百姓的生活狀態,具有生活氣息,也使觀者身臨其境:作為主角進入畫面,通過“仰視”看清楚連綿起伏的雄偉山體。

趙伯駒《江山秋色圖》畫面的各個部位滲透著荊浩《筆法記》中的“六要”。

從“氣”在畫面中的表現來看,趙伯駒出身皇室貴族,被宋高宗趙構賞識召見,又遠師李思訓父子,個人的出身經歷造就了趙伯駒自身畫風偏重于細膩巧整、清麗秀雅,這影響了趙伯駒畫面中“氣”的生發。由于“氣”影響到畫面的構思立意、章法布局,所以通過《江山秋色圖》畫面中位置的經營與各元素的描繪可以感受其“氣”的運轉、流動。連綿的山脈作為畫面主體,借助山形形態的轉換變化、山體的走勢、云煙的流動籠罩以及山體與云煙之間的呼應關系,在整幅畫面中起到起承轉合的作用,也可謂之為氣勢、氣脈、氣質或者生命力;通過山體、天空與水面交錯布置使畫面空間主次分明且透氣,達到氣象流動的效果,代表了“氣”的空間性與時間性。趙伯駒通過主觀纖細的筆法與潤雅的色彩處理畫面中各元素之間的連接、轉換、伸縮等關系,從而達到內容、技法、色彩、氣氛的統一,將客觀具體的形象與自我主觀的表達充分結合,實現了主觀與客觀合理統一于畫面之中。

而“韻”在《江山秋色圖》較為明顯地表現在每座山峰高低不均,似樂譜一般跳動的排列布置,也就是“韻”所代表的韻律、節奏性。無論是從左至右或者從右至左,畫面里所呈現出的節奏感依照畫面重點的到來循序漸進由緩和直到高潮,并再次逐漸緩和,這都是作者精心布置所產生的“韻”。在技法上,《江山秋色圖》中線條的纖細虛實、勾勒謹細具有提按頓挫感與靈動之氣,運用毛筆彈性表現出山石、草木、人物、建筑等局部元素的質感之別。同時,由于歷史久遠,整幅畫視覺上整體偏暗呈復古深黃色,但其畫面中主要以礦物色彩為主,既鮮艷又潤雅。石青與石綠敷色厚重透氣,搭配合理,與絹本底色產生了冷暖、明暗對比的視覺效果。加之畫面頂部天空與底部水面的大片花青色渲染,與石青色相呼應,使整幅畫面色彩更加和諧統一。

“思”,是將作者所想的主觀情感通過客觀技法表現出來的前期鋪墊。“思”在趙伯駒《江山秋色圖》中并不能直接表現在畫面中,但他將“思”完全融入此圖中。其對于畫面技法方面的“思”,在于作者繪制地點與視角的選取與把握,所繪景象并非原封不動的照搬眼前,作者必是先尋找、搜尋符合自己要求的現實自然景象,再將所見所想通過主觀思維進行“改造”,做好繪畫前的準備鋪墊從而確定作品立意,以達到提煉構思的目的。通過對畫面整體的把握與構思,包括對作者身臨其境的感受、真實瑣碎形象的刪減概括,以及局部彌漫環繞煙靄、樹石形態的刻畫、建筑人物位置的安排等方面進行重新經營構圖,將作者的主觀情感注入到客觀景物之中,使二者相統一。作品選材方面的“思”一方面在于所繪所需載體、工具的選擇,例如《江山秋色圖》即為絹本,通過較細小的毛筆勾勒;另一方面在于確定作品是否需要設色,且需明確設色所用的礦物色與其他色彩的選擇。

“景”與“思”二者實為相互依存、相互影響。“景”作為畫面構成的主體,通過視覺畫面展現了作者的情思。《江山秋色圖》所繪景象具體地點雖無考據,但從山體的形態質感來看不難確定為北方雄偉山水。“景”實為作者對所繪之處自然環境、時間季節等自然因素的考究。作者通過對畫面各細節的刻畫向觀者呈現出所要描繪的季節,由作品畫面的色彩偏重于青綠,草木茂盛、枝繁葉茂以及人物活動眾多等元素可推斷為該畫面所描繪的為春夏之際的宏闊場景(如圖2)。這與石濤的“搜盡奇峰打草稿”的觀點相似,其在《苦瓜和尚話語錄》中云:“山川使予代山川而言也,山川脫胎于予也,予脫胎于山川也。搜盡奇峰打草稿也。山川與予神遇而跡化也,所以終歸之于大滌也。”[3]一曰“搜奇峰”,是指從山水自然中搜集、尋找、體驗素材;二曰“打草稿”意為對繪畫素材勤于選擇、構思、加工,從而更好地把握畫理,為己所用,表現于畫面中。這與荊浩所提出的“景”相呼應,趙伯駒《江山秋色圖》亦是如此,作品在繪制中直面客觀的自然山水,通過趙伯駒自身的主觀理解將自然山川變為屬于自身的胸中丘壑,達到“源于自然,而高于自然”的目的,也反映出趙伯駒在繪制此圖時注重藝術、生活與自然的關系,提倡身臨其境、感同身受與提煉構思相結合的美學思想。

“筆”在趙伯駒《江山秋色圖》中的體現多為對畫面內容的細筆寫實刻畫,但也有許多的對比變化。對于畫面中的連綿山脈,趙伯駒運用流暢、纖細、剛勁的線條加上提按的動作,增加了線條的質量與變化,表現出清晰的山體輪廓與立體的塊面結構。皴筆多為線皴與小斧劈皴,概括性較強,并無多余累贅,表現出山石的陰陽向背與粗糙的質感。而其他的畫面元素,如:屋舍建筑、點景人物、樹木花草、車馬舟船等皆用精工的細筆勾勒與刻畫,遠觀可感宏大氣勢,近看可察精微細節,使作品的內容清晰且充實。線條的變化在此作品畫面中也表現的較為明顯,其走勢根據所繪內容進行調整。對于山石的粗糙,多用堅硬挺拔的線條;反觀樹木、人物、花草,線條相比山石呈現出剛柔相濟的線條;其他的描繪,譬如人物服飾的柔軟,為了充分表現出各元素的質感,也加入自我主觀的情感使之進行“變形”,例如樹木的姿態各異,此即為“不質不形”,不受客觀形質的束縛(如圖3)。

第六要“墨”在《江山秋色圖》中的運用范圍不多,整幅作品以勾勒少皴、設色為主,除了細筆勾勒所需用墨,也有干濕濃淡之分,可加強畫面的層次對比關系、拉開景象前后空間的縱深感,使畫面更加生動,富有變化。除此之外,“墨”的烘、染特點在以勾勒少皴、設色為特點的畫面中則少有表現。通過眾多山體可見,作者于山體的陰面或者結構層次處進行了墨色的渲染、烘托,目的是增加山體的立體感與體積感,之后再加入色彩層層敷染,拉開畫面墨色與色彩之間的對比,凸顯陰陽向背。而位于畫面中部、被煙靄籠罩的遠樹,作者通過墨色的濃淡變化將樹林層層推遠,營造出煙云籠罩、虛無縹緲的氛圍,同時也向后無限延長了畫面的廣度。

《江山秋色圖》作為水墨技法與青綠重彩結合的產物,也是“筆墨”與色彩融合的代表。縱觀前代,魏晉南北朝及唐代雖多有青綠重彩山水,例如展之虔、李思訓、李昭道的作品,但皆為“空勾無皴”,以細筆勾勒再施以青綠重彩敷染;到唐末、五代、北宋時期山石皴法逐漸出現,而北宋此類“筆墨”勾皴與色彩皆得的山水作品也較為稀少,但也有例如王希孟《千里江山圖》、王詵《煙江疊嶂》等傳世名作。南宋趙伯駒承傳唐代“二李”(李思訓、李昭道)及北宋王希孟《千里江山圖》的風格,比前者精工豐富,更加成熟,在院體氣格中還摻以文人畫的韻致,富有文人的理想境界,使畫面具有文人所推崇的“士氣”。趙伯駒將“筆墨”技法與青綠重彩相結合,并且在山體局部將“筆墨”隱于青綠色彩之下,使之山體厚重且不失雅致,因此在《江山秋色圖》中可見得前世所具不多的“筆墨”氣息,將謝赫所提“六法”中“骨法用筆”與“隨類賦彩”進一步發展。明代唐志契在《繪事微言》中的“以色助墨光,以墨顯色彩”,也與宋代郭若虛在《圖畫見聞志》中所說的“落墨為格,雜彩副之”有異曲同工之妙。

三、結語

荊浩《筆法記》中“六要”的提出無疑是對所述六個要點的列舉解釋,是專門為山水畫創作所制定的六條標準,不僅結合了山水畫繪制的要求,而且加入了畫家自身的創作靈感,有利于后世畫家形成自身獨特的畫風與表現手法,使中國傳統山水繪畫理論提高到一個新的美學高度。這對設色偏工細的畫風來說也具有了對應的理論支持。在基本的傳統山水畫技法之上,通過自身理解的不同會賦予“六要”不同的新意義,“六要”也是畫家在繪制作品之前的理論鋪墊與準備,與作品互為支撐,相互依存。“六要”的提出,是中國傳統山水繪畫日益成熟的結晶,也促進了山水畫技法的日漸完善,使其達到“有筆有墨”,進而完成了“以形寫神”的山水畫構建理論——“可忘筆墨惟有真景”。荊浩以其自身的繪畫實踐與繪畫理論,上承晉唐宋元,下開后世中國傳統山水畫的新局面,即繼承與創新相結合,因此“六要”作為理論與實踐相結合的產物,也是中國傳統山水畫理論的“旗幟標桿”。

參考文獻:

[1]王伯敏,任道斌.畫學集成[M].石家莊:河北美術出版社,2002.

[2]董其昌.畫禪室隨筆[M].杭州:浙江人民美術出版社,2016:54.

[3]石濤.苦瓜和尚話語錄[M].濟南:山東畫報出版社,2007:33.

作者簡介:畢峣德,上海師范大學美術學院碩士研究生。研究方向:中國畫山水。