引導式腔內心電圖定位技術應用于新生兒PICC置管中的效果觀察

李莉

(江西省婦幼保健院新生兒科重癥監護室,江西 南昌 330006)

近年來,經外周靜脈置入中心靜脈導管(peripherally inserted central catheters,PICC)因操作安全、留置時間長、患者靜脈穿刺痛苦輕等優勢,在新生兒重癥監護病房受到廣泛運用,且得到絕大多數家長的認可[1-3]。《美國靜脈輸液護理學會實踐指南(2016 年)》針對新生兒PICC 導管尖端的定位問題給出了明確定義,即以上肢靜脈為入路進行PICC 置管,要求其尖端位于上腔靜脈、右心房的連接處;以下肢靜脈為入路進行PICC 置管,要求其尖端定位于隔膜水平以上的下腔靜脈。如果新生兒PICC 導管尖端異位,便會誘發相關并發癥(血栓、心包填塞、導管堵塞、肺栓塞、心律失常等),甚至危及新生兒健康安全[4]。所以,如何保證尖端定位的精確性成為當前需要解決的重要問題。腔內心電圖法,因耗時短、費用低、安全性及準確性高等優點,成為保證新生兒臨床安全的重要輔助技術手段[5-7]。本研究旨在探討引導式腔內心電圖定位技術在新生兒經外周靜脈置入中心靜脈導管中的應用效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2019 年6 月至2019 年12 月本院收治的92 例PICC 置管新生兒,按照電腦隨機法分為兩組,各46例。對照組男26 例,女20 例;胎齡24~40 周,平均(32.0±2.7)周;體質量0.55~1.49 kg,平均(1.0±0.2)kg。研究組男24例,女22例;胎齡27~41周,平均(34.0±2.3)周;體質量0.57~1.49 kg,平均(1.1±0.2)kg。兩組性別、胎齡、體質量比較差異無統計學意義,具有可比性。本研究已通過醫院倫理委員會審核批準。

納入標準:①均為早產兒;②新生兒家屬知曉研究,且自愿參與;③輸液時間預計≥7 d;④輸注藥物為強刺激性藥物、高滲透性藥物等;⑤置管前,體表心電圖可見竇性心律;⑥確定經SVC 入路置管。排除標準:①存在PICC 置管禁忌證;②合并心理疾患、血液系統疾病等;③因其他原因導致P 波改變,如心房顫動、肺源性心臟病、室上性心動過速、瓣膜性心臟病等。

1.2 方法

1.2.1 操作前準備物品 包括無菌止血帶、無菌包裝鱷魚夾心電導聯線各1根,輸液接頭、肝素帽各1個,無菌置管包、1.9 Fr無導絲PICC導管各1套,無菌手套、20 mL一次性無菌注射器各2 副,0.9% 氯化鈉溶液100 mL,無菌敷貼1 張,床旁心電監護儀1臺,人字形3 M密集型膠帶、明膠海綿各1片。

1.2.2 操作步驟 對照組在常規方法指導下進行PICC 置管,即采用體表測量法,確定導管預測置入深度,按照無菌原則進行PICC 置管,以置入預測深度為宜;置管后,行常規床頭X線檢查,明確導管尖端的具體位置。

研究組采取引導式腔內心電圖定位技術,如下:①置管前,在新生兒的左側及右側鎖骨下2、3 肋間,左鎖骨中線肋骨下緣黏貼1 個電極片,再連接心電導聯,觀察心電圖是否正常;②置管中,常規進行新生兒PICC 穿刺,確定穿刺成功后,將導管緩慢送至預測長度,回抽有無血液,確定導管在靜脈中后,妥善固定;③導管末端外撥1/3 針頭連接轉化器的鱷魚夾,同時轉化器也連接右鎖骨下電極,以便靜脈內心電圖、體表心電圖的裝換。另外,導管尾端連接肝素帽,以脈沖式方式向管腔內注入20 mL 0.9% 氯化鈉溶液,建立鹽水電極;④觀察腔內心電圖P波形態變化的同時適當調整導管尖端位置,如若P波達高峰后出現雙向P波,提示導管進入雙側鎖骨下中線與第2肋間交接處,此時可使導管尖端到達最佳位置,固定導管;⑤置管后,常規進行床頭X 線檢查,確定尖端位置。

1.3 觀察指標 ①統計兩組導管尖端一次到位率。以X線檢查結果為依據,判斷置管后導管尖端的到位情況,即正常位置:導管尖端位于SVC 至CAJ;異常位置:導管尖端位于頸內靜脈、腋靜脈、鎖骨下靜脈等;最佳位置:導管尖端位于SVC 下1/3 處至CAJ。一次性到位率=正常位置(%)+最佳位置(%)[8]。②比較兩組置管時間、穿刺處出血量。

1.4 統計學方法 采用SPSS 24.0統計軟件進行數據分析,計量資料以“±s”表示,比較采用t檢驗,計數資料用[n(%)]表示,比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

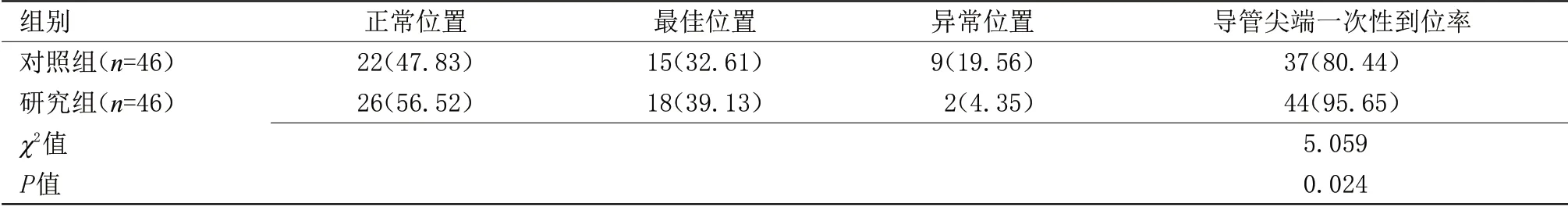

2.1 兩組導管尖端一次性到位率比較 研究組導管尖端一次性到位率(95.65%)顯著高于對照組(80.44%),差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組導管尖端一次性到位率比較[n(%)]Table 1 Comparison of the one-time catheter tip placement rate between the two groups [n(%)]

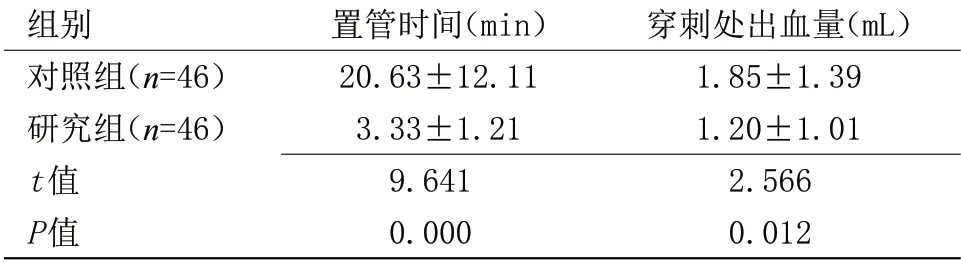

2.2 兩組置管時間、穿刺處出血量比較 研究組患者置管時間顯著短于對照組,穿刺處出血量顯著少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組置管時間、穿刺處出血量比較(±s)Table 2 Comparison of the time of tube placement and the amount of bleeding between the two groups (±s)

表2 兩組置管時間、穿刺處出血量比較(±s)Table 2 Comparison of the time of tube placement and the amount of bleeding between the two groups (±s)

組別對照組(n=46)研究組(n=46)t值P值置管時間(min)20.63±12.11 3.33±1.21 9.641 0.000穿刺處出血量(mL)1.85±1.39 1.20±1.01 2.566 0.012

3 討論

由于新生兒血管條件存在明顯的個體差異,置管時易出現導管尖端異位問題。以往研究指出,這一情況的發生與新生兒體表測量誤差大、竇房結定位不準確等原因有關[9-10]。所以,如何保證新生兒PICC 導管定位的精確性已成為當前研究的重點。X線檢查是PICC導管尖端定位的金標準,但因新生兒個體差異,該項檢查僅可用于操作后的驗證。

自1998 年開始,德國麻醉協會對心電圖定位進行了合法化,并將其作為一種安全、準確的選擇方案。近些年,腔內心電圖法因導管頭端定位精確而受到廣泛運用。有部分研究證實,該技術能夠避免X線定位無法及時發現錯誤而造成的胸腔積液,同時也可以即時調整導管異位,防止靜脈炎、感染等不良后果。腔內心電圖法是在PICC 置管期間,選擇導絲/鹽水柱作為腔內電極,并代替體表心電圖的右鎖骨下方電極,通過獲取心房、上腔靜脈等不同部位P波特異性變化,達到確定導管尖端的最佳位置目的[11-13]。目前,該項技術因節省時間及費用、安全可靠、定位精確等優勢,被廣泛用于兒科臨床,尤其是兒童重癥監護室[14-15],原因在于即使新生兒上腔靜脈解剖學有所差異,腔內心電圖法仍然可以確保導管頭端精準到達最佳部位。

關于心電監護儀的導聯方式,常規選擇三導聯法,有助于醫生清晰觀察心電圖P 波形態變化。而腔內心電圖法的引導方式則是以鹽水柱引導法為首選,與其具有良好的安全性、準確性等特點有關,即置管過程中,將柔軟、光滑的導絲置入靜脈內,能夠利用自身的推送性能、支撐力等特點,減少對內壁的切割傷,尤其是J 形導絲的使用,通過完美導電性能,捕捉細微心電信號,實現精準定位,以及避免損傷心臟、血管,降低心律失常發生率[16-17]。較導管尖端而言,J 形導絲相對突出,能有效保證尖端位置的準確性。所以,認為鹽水柱引導腔內心電圖可實時調整導管尖端位置,避免出現異位現象。

朱秀娥等[18]選擇置入PICC 導管的新生兒為對象,通過心房內心電圖的特異性P波對導管尖端位置進行明確,以保證導管尖端的準確定位,結果發現在新生兒進行PICC 置管過程中使用心房內心電圖定位技術,可發現在心房內心電圖上顯示出特異性P波的不同形態,提高導管位置的定位準確率,以及在不增加新生兒痛苦及經濟負擔基礎上,可即時監測導管尖端位置,調整導管位置,保證導管穿刺及定位的一次性完成,避免X 線對新生兒的過量輻射。為此,本研究對本院PICC置管新生兒開展研究,通過觀察、對比一次性到位率、置管時間、穿刺處出血量等指標變化,綜合判斷引導式腔內心電圖定位技術在新生兒PICC置管中的作用價值。本研究結果顯示,研究組PICC導管一次性到位率高于對照組,與文獻[6]結果一致,表示在引導式腔內心電圖定位技術指導下,結合新生兒心電圖P波形態變化,調整導管置入位置,再輔以X 線檢查,可進一步明確尖端具體位置,促使導管一次性到位。另外,本研究結果顯示,研究組置管時間短于對照組、穿刺處出血量少于對照組,再次證實了該項技術的有效性、安全性,考慮與此項技術在PICC置管期間實時調整導管尖端定位的同時能夠有效指導置管后立即進行靜脈輸液治療、減少反復送管及退管所致機械性摩擦損傷血管內皮等原因有關。由此認為,引導式腔內心電圖定位技術具有良好的推廣價值,適用于搶救室、重癥監護室。但仍注意以下事項:①新生兒各系統臟器發育尚不完全,特別是竇房結;②呼吸停止、宮內窘迫等特殊新生兒的心電圖P 波異常改變,甚至消失;③新生兒煩躁不安、哭鬧等不利于心電信號的采集[19-20]。

綜上所述,引導式腔內心電圖定位技術的應用效果尤為顯著,可確保新生兒PICC導管尖端定位的精確性,且出血量少、操作時間短。建議今后繼續探究引導式腔內心電圖定位技術的臨床價值,以推廣該技術的廣泛運用,提升我國PICC置管新生兒身心健康發展水平。