指向學生“物理觀念”形成與發展的教學實踐

——以人教版高中物理必修1“彈力”教學設計為例

左祥勝 吳春峰

(江蘇省宿遷中學,江蘇 宿遷 223800)

1 問題提出

《普通高中物理課程標準(2017版)》明確提出在高中物理教學中要培養學生的物理核心素養.物理核心素養就是學生在物理學習過程中逐步形成的適應個人終身發展和社會發展的必備品格和關鍵能力.學生素養的養成既是課程改革的目標,也是社會發展的必然要求.物理核心素養由“物理觀念”、“科學思維”、“科學態度與責任”、“實驗探究”4個要素組成.其中,“物理觀念”處于物理核心素養的首要位置,因為,“物理觀念”既是其他核心素養形成和發展的基礎,又是原來三維目標中的“知識與技能”的提煉和升華.“物理觀念”在物理教學中的地位與作用,可以用德國物理學家勞厄一句話來闡述,“教育給予人們的無非是當一切已學過的東西都忘記后所剩下的東西.”“物理觀念”就是知識逐漸淡化甚至遺忘后所“剩下的東西”的東西.

2 指向學生“物理觀念”形成與發展的教學設計

物理觀念的形成和發展需要學生通過物理概念、物理規律等內容的學習及運用才能逐步形成的.學習概念和規律是學生形成物理觀念的有機組成部分.通過對物理概念和規律的逐步學習、系統反思和遷移應用,可促進學生的物理觀念、運動與相互作用觀念和能量觀念不斷發展,使其學會這些觀念解釋自然現象,解決生產生活中的實際問題.指向學生“物理觀念”形成與發展的教學設計,就是在教學過程中要關注學生學習過程,創設與生活相關聯的真實情境,注重科學方法滲透,突出實驗在物理教學的地位與作用,促進學生自主、合作、探究地學習.這就迫使我們在實際教學中,要牢固樹立知識學習服務于學科觀念建構的意識,摒棄“知識為本”的短期行為.

教學實施過程.

教學情景1(了解學情,教學更有針對性):熟知初中物理教材,適時適度推進學生認知進階.

在蘇科版義務教育教科書8年級下冊物理教材中,有一節“力 彈力”的教學內容,教材從力的概念講起,讓學生明確什么是施力物體、什么是受力物體;了解形變的概念,知道彈性形變(形變的物體在撤去外力后能恢復原狀);彈力的概念(物體發生彈性形變后,力圖恢復其原來的形狀,而對另一物體產生力,這個力叫做彈力);介紹了彈簧測力計構造,原理及使用方法,力的大小可以用彈簧測力計來測量.教材中并沒有提到彈力方向和胡克定律.看來,學生在進入高中之前對彈力的概念已經有了初步的了解,但對如何求彈力大小和方向還不明確.因此,本節課的教學應達到如下目標:知道常見的形變,通過實驗了解物體的彈性;知道彈力產生的原因和條件;知道壓力、支持力和繩的拉力都是彈力,會分析彈力的方向;通過實驗探究彈力和彈簧形變量的關系,理解胡克定律.

教學情景2(體驗彈力的產生):聯系生活創設教學情境,實現物理觀念有意義構建.

師:體育運動項目是同學們都非常熱愛.運動不僅能使我們心理、身體得到放松,還能給我們帶來精神上的愉悅.2018年第18屆雅加達亞運會上,我們運動健兒頑強拼搏,發揚奧林匹克精神,不負眾望,以132金、92銀、65銅位于獎牌榜首位.在比賽的過程中,有許多精彩瞬間,值得我們去品味.請同學思考,圖1運動項目動作的完成有什么共同特點?

生:一是動作的完成都必須借助于與之接觸的物體來實現;二是相互接觸的物體都要發生形變.

師:我們這節課就來學習彈力.

(通過學生對日常生活中常見的力進行回憶,創設情境,引出對常見力的分類,直接引出本節的課題)

師:初中物理教材是如何定義力的;力的作用效果有哪些?

生1:力是物體與物體之間的相互作用.

生2:可以改變物體運動狀態;也可以使物體發生形變.

師(學生活動):請同學們利用身邊的物品,完成如下活動(擠壓課桌,彎曲尺子、拉伸彈簧秤、捏橡皮、壓海綿等),聯系生活中的擠壓皮球、捏面團等,觀察或回憶它們的形變,看看有什么不同?

生:有的物體發生的形變在力撤去后能恢復(彈性形變),而有的物體發生的形變在力撤去時不能恢復(塑性形變).

師:用力拉伸彈簧時,彈簧是否一定發生彈性形變呢?

生:不一定.

師(演示實驗):用大小不同的力拉伸彈簧,直至發生塑性形變.

(在總結經驗與學生觀察的基礎上,給出彈性限度的概念,向學生滲透“由量變到質變”哲學思想.)

教學情景3(探究微小形變發現過程):巧設實驗探究微小形變,滲透科學方法與發展學生思維能力.

師(問題):彈簧、海綿等物體在受到外力作用時都發生了較為明顯的形變.那么,是不是物體只要受到了力,物體就會發生形變呢?用力壓課桌,你觀察到課桌的形變了嗎?

生:用力按壓桌子,不容易觀察到桌面的形變.學生互相討論,有的學生認為有,有的學生認為沒有(課堂氣氛活躍).

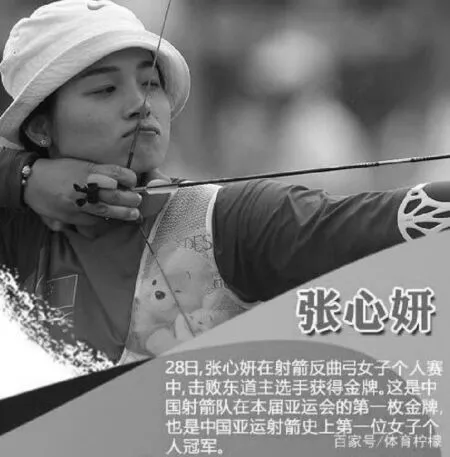

圖2

師:按圖2在講桌上布置好實驗器材,請一位同學上講臺演示給全班同學看,并思考發生這一現象的原因.

生:當在圖中沿力F方向向下用力時,光點向下移動;當放手后,光點向上移動.

師:當我們用力擠壓玻璃瓶時,能觀察到其形變嗎?

生:不能(教師演示擠壓玻璃瓶).

師:我們能否采取其它的方式來觀察其形變呢?

生:思考.

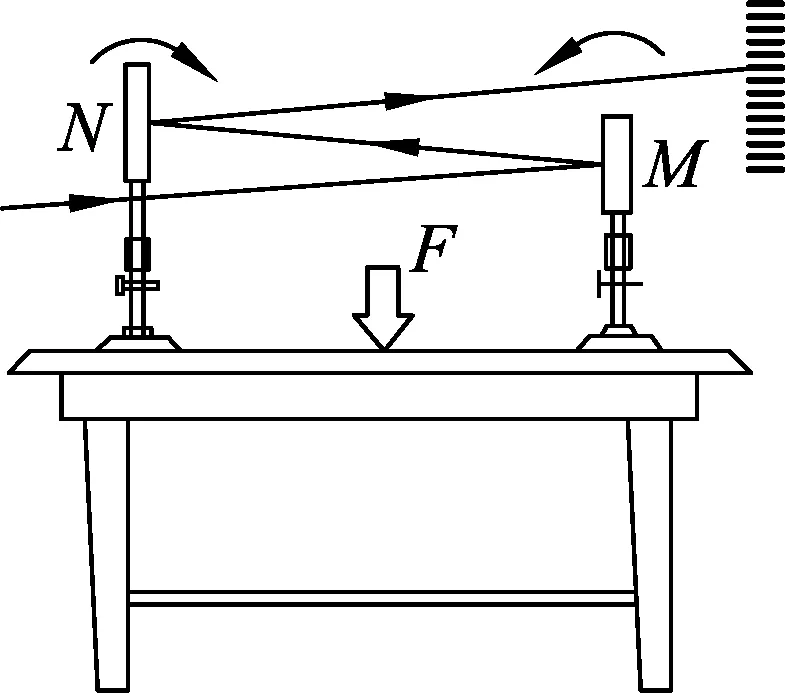

圖3

師:現在,我們在一只空的扁玻璃瓶里盛滿有色水,在瓶塞上加一根細管并密封好(圖3),這樣裝置能否觀察到玻璃瓶的形變呢?請同學們上臺做一做,可以從玻璃瓶的中間、兩側用力擠壓來看一看實驗現象.

生:從扁玻璃瓶的中間用力,細管的液面上升;從扁玻璃瓶的兩側用力,細管的液面下降.

師:這種實驗現象說明了什么?

生:當我們用力擠壓玻璃瓶時,玻璃瓶發生了形變.

師:教師總結學生的回答,并進一步講解、分析桌面發生微小形變的過程,同時講解放大法在觀察微小形變過程中的應用.最后歸納得出結論:一切物體在外力的作用下都會發生形變.(滲透小量放大的科學方法教育)

教學情景4(尋找彈力產生的原因、彈力的方向):揭示物理概念的本質,促進學生物理觀念的形成.

視頻播放: 撐桿運動員撐桿跳高.

教師:(引導學生觀察,思考撐桿跳高的原因)教師在學生思考的基礎上,引導學生得出:發生彈性形變的桿子在恢復原狀的過程中,對運動員產生了一個力的作用.

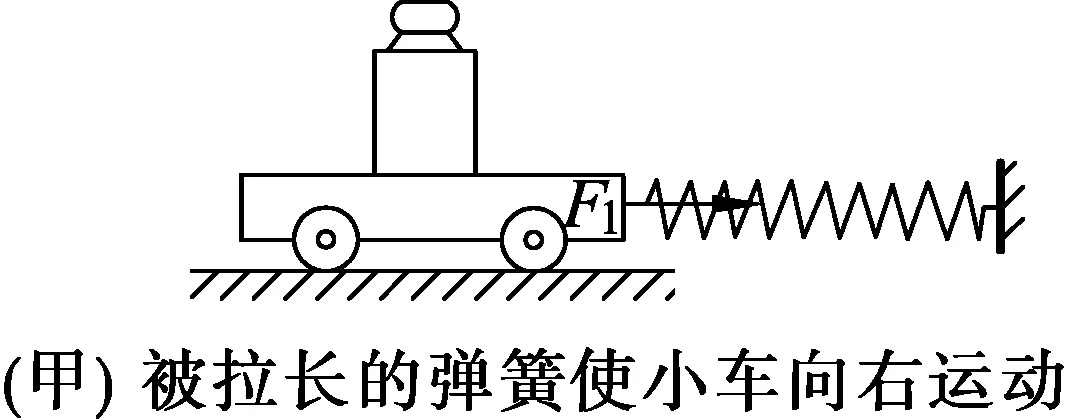

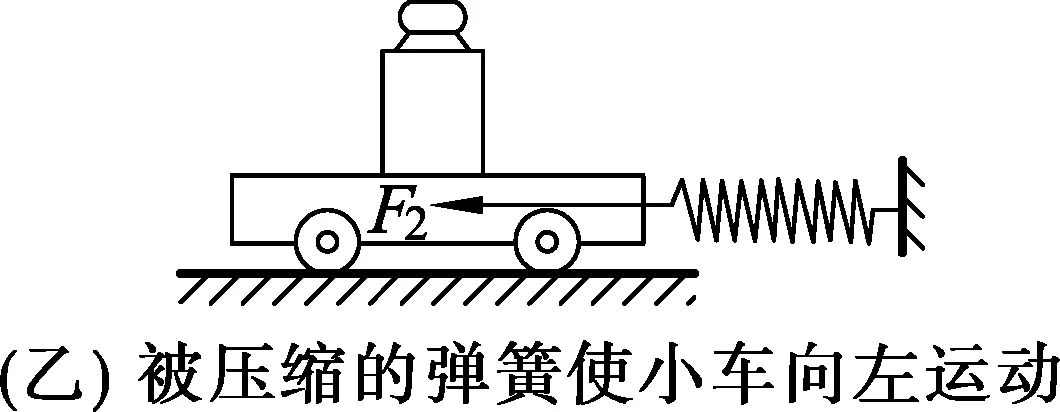

實驗探究(帶有四輪的小車、鉤碼、彈簧),如圖4所示.

圖4

演示實驗1:發生形變的彈簧在恢復原狀的過程中改變與它接觸的小車的運動狀態(圖5).

圖5

演示實驗2:在實驗室里取一個廢棄的彈簧,讓彈簧發生塑性形變,不能改變與它接觸的小車的運動狀態.

師:小車的運動狀態為什么要發生改變?

生:小車受到彈簧給力的作用.

師:當小車與橡皮泥接觸時,小車為什么沒運動?

生:橡皮泥沒有給小車力的作用,橡皮泥發生的塑性形變.

師:只有發生彈性形變的物體,由于要恢復原狀,會對與它接觸的物體產生力的作用,這個力叫做彈力.

師(學生活動):請同學們利用身邊的物品,體驗感受一下彈力,相互交流.可以使一位同學舉例,其他同學指出彈力的施力物體是誰?受力物體又是誰?并探究彈力的產生條件?

(設計意圖:通過演示實驗的對比分析,引導學生思考實驗現象,得出彈力產生的原因.彈力產生的原因與條件是該節內容的難點,教學節奏應適當放慢速度.學生活動的設計,讓學生學以致用,感受到彈力在我們身邊.)

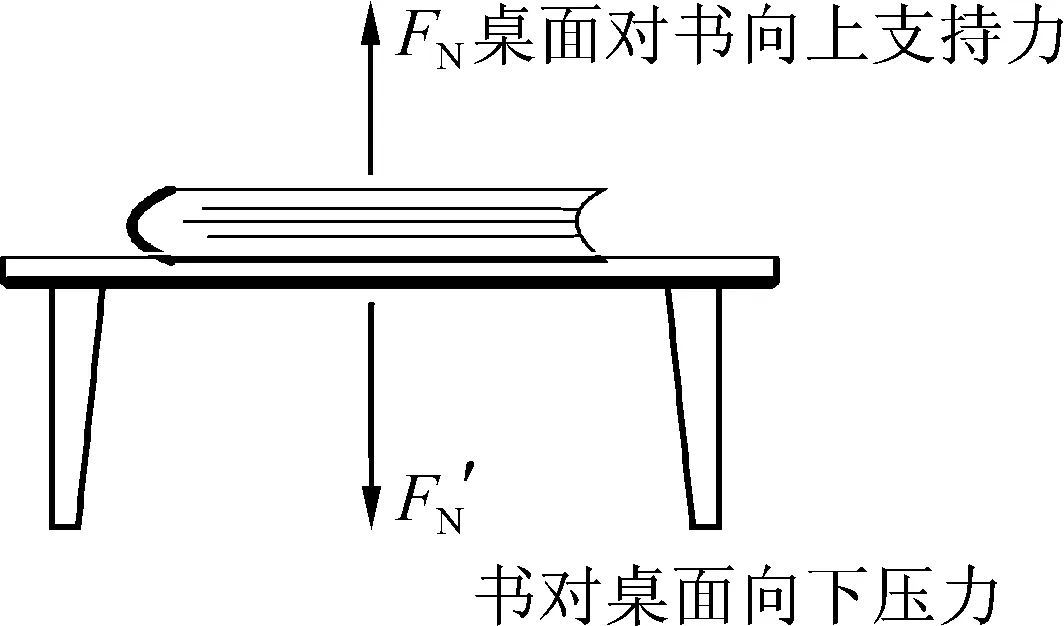

師: (實例分析)實例1:如圖6所示,將一本書放在水平桌面上處于靜止狀態,分析桌面對書支持力方向及書對桌面壓力的方向?

圖6

為了使同學們更好了解彈力產生的過程,做了以下的演示實驗.

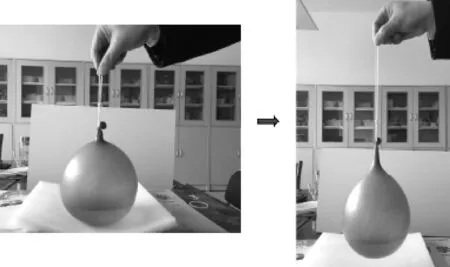

演示實驗3:把水氣球放在泡沫板上,觀察水氣球與泡沫板的形變(圖7).

圖7

泡沫板:形變方向向下,恢復原狀方向向上,支持力方向向上.

泡沫板對水氣球的支持力方向:總是垂直于接觸面指向被支持的物體.

水氣球:形變方向向上,恢復原狀方向向下,壓力方向向下.

水氣球對桌面的壓力方向:總是與施力物體恢復原狀的方向相同.

壓力方向:總是垂直于接觸面指向被壓的物體.

師:如圖7所示,觀察水氣球下端的形狀,比較前后變化,畫圖分析.

實例2:繩子的彈力方向.

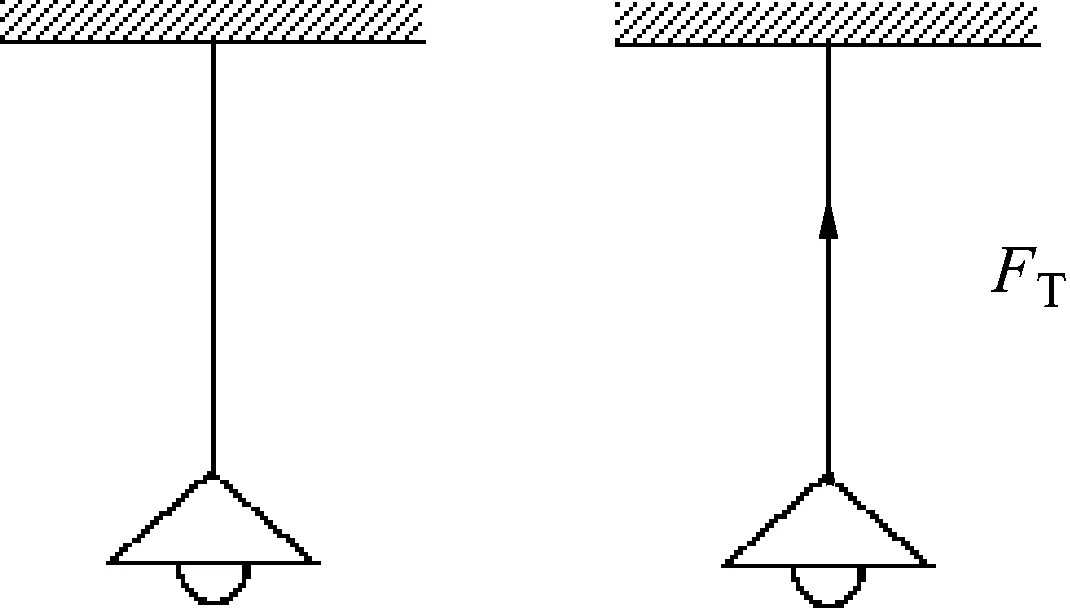

如圖8所示,用繩子懸掛一個白熾燈,處于靜止狀態,分析繩子對白熾燈拉力的方向.

圖8

為了使學生們研究問題的方面,做了如下的演示實驗(圖9).

圖9

類比成:用橡皮條拉水氣球,觀察橡皮條與水氣球的形變.

橡皮繩:形變方向向下,恢復原狀方向向上,拉力方向向上.

水球:形變方向向上,恢復原狀方向向下,壓力方向向下.

拉力的方向:總是指向繩子恢復原狀的方向.

(設計意圖:彈力的產生原因是由于施力物體發生彈性形變而要恢復原狀,會對它接觸的物體產生力的作用.因此,彈力的方向總是指向施力物體形變恢復的方向,通過實驗使學生真切地感受到塑料板、橡皮繩和水球的形變情況,用實驗降低學習的難度.)

教學情景5(測定彈簧的勁度系數):親歷實驗探究,通過問題解決來發展學生的物理觀念.

演示實驗:請同學們上臺拉伸兩根原長相同的軟、硬彈簧(完成以下體驗:兩根彈簧拉伸相同的長度;同一根彈簧拉伸到不同的長度,并讓學生盡力把彈簧拉長并談談自己的感受.)

實驗猜想:彈力的大小與彈簧軟硬程度有關,與彈簧的伸長量有關.

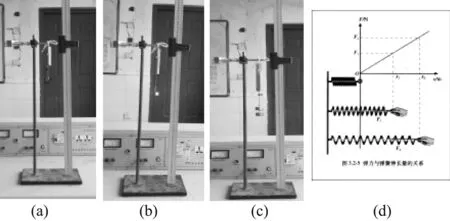

實驗探究:

(1) 實驗器材:粗細不同的彈簧(2根),50 g的鉤碼若干,鐵架臺,刻度尺.

(2) 實驗需要解決的幾個問題:彈力大小如何測量、彈簧的長度怎么測量、彈簧形變量如何測量、如何改變彈簧的形變量,如何設計表格記錄實驗數據.

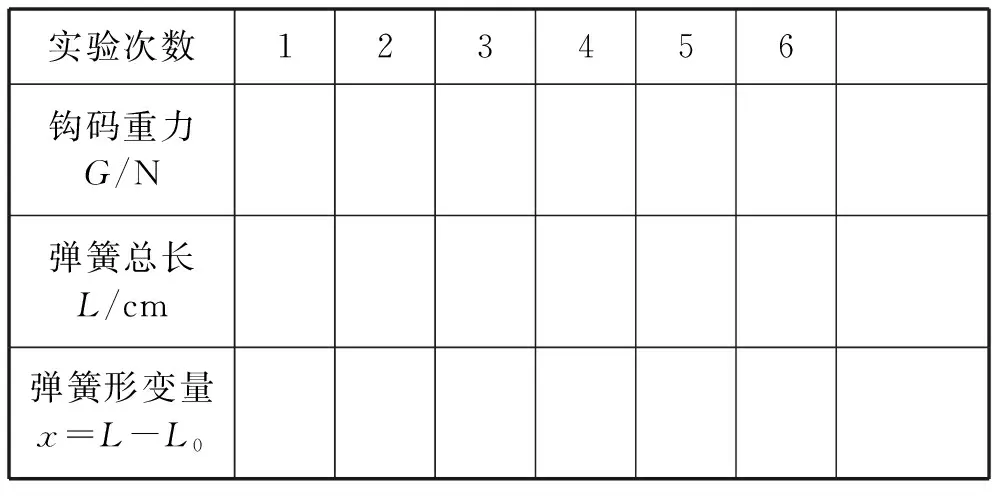

(3) 實驗過程(圖10):把彈簧的一端固定在鐵架上,先不掛鉤碼,使彈簧自然下垂,用刻度尺測量彈簧原長L;把彈簧掛鉤上掛50 g的鉤碼,測量并在表1中記下彈簧總長L,并計算出彈簧的伸長量x=L-L0不斷增加鉤碼的數量(確保在彈性限度內),記下每增加1個鉤碼對應的彈簧伸長量.

圖10

表1

(4) 實驗數據處理.

以彈簧形變量為橫坐標,彈簧彈力為縱坐標,描點繪出圖線,在誤差范圍內為一條過原點的傾斜直線.

思考:當彈簧被壓縮時,彈簧彈力與彈簧縮短量有什么關系?

3 教學反思

“科學教育不應該傳授給孩子支離破碎、脫離生活的抽象理論和事實,而是應當慎重選擇一些重要的科學觀念,用恰當、生動的方法,幫助孩子們建立一個完整的對世界的理解”.物理學科知識往往是零散的、分離的.學生即使掌握了大量零散的具體知識與技能,如果在頭腦中不能形成關于對物理世界的正確圖景,就不能從物理學的視角去認識自然、理解自然、改造自然,也就談不上具備物理核心素養.因此,在實際教學過程中,教師要引導學生將物理知識與生產、生活密切聯系起來,重視物理情境的創設,還原物理概念、物理規律的建構過程,培養學生的科學思維能力.