城市公園綠地生態系統文化服務評估研究進展?

陳語嫻 戴代新

同濟大學建筑與城市規劃學院 上海 200092

生態系統文化服務作為《千年生態系統評估》 (Millennium Ecosystem Assessment, MA) 提出的生態系統服務重要組成部分之一, 指“人類通過精神滿足、 認知能力的發展、 反思、 娛樂以及審美體驗等從生態系統中所獲取的非物質效益”[1]簡稱“文化服務”。 城市公園綠地作為城市空間中的“近鄰自然”, 是城市居民親近自然、游憩社交的主要場所[2]和形成場所依戀、 建立社會聯系的重要空間形式[3], 是城市環境中文化服務的重要來源。 近3 年城市公園綠地的文化服務評估研究數量呈迅速增長態勢, 但我國在文化服務領域仍以綜述性文章[4-5]和案例研究為主, 在城市公園綠地尺度方面主要是通過個案研究證明文化服務的重要性, 并從理論視角提出管理優化策略[6-9], 而對城市公園綠地文化服務的評估仍缺乏深入討論和統一認識。

本文通過文獻整理與深入分析, 對城市公園綠地文化服務評估的理論框架、 指標選取、 量化評估方法和實踐應用等問題進行思考, 總結了城市公園綠地生態系統文化服務研究的關鍵議題和挑戰, 并對未來研究方向提出了建議。

1 研究方法

在Web of Science、 Science direct 和中國知網中, 分別以城市公園(urban park)、 城市綠色空間(urban green space)、 開放空間(open space)、綠色基礎設施(green infrastructure) 和文化服務評估(cultural service evaluation /assessment) 為檢索條件, 對1997—2019 年公開發表的期刊文獻進行檢索(未限定國家地區, 檢索時間為2019 年7月17 日), 獲得文獻929 篇。 本文將以上研究對象統稱為“城市公園綠地”, 不僅因為它在中國是一個法定專有名詞, 而且也較好地涵蓋了城市中以公園為主體、 不同尺度和類型的城市綠地。通過閱讀摘要篩選出主要研究對象為“城市公園綠地” 的文獻144 篇, 通過精讀全文選擇與“文化服務評估” 密切相關的文獻34 篇(中文4 篇,外文30 篇); 在深入閱讀分析上述期刊文獻及其中所引的高頻文獻基礎上, 進一步補充閱讀文化服務相關的國際研究報告、 綜述等資料, 從而進一步把握關鍵問題和主流觀點。

2 生態系統文化服務關鍵議題

2.1 關鍵術語與級聯模型

生態系統文化服務常用術語有服務(service)、 功能(function)、 價值(value)、 效益(benefit) 等。 MA 在Costanza (1997)[10]的基礎上將文化服務定義為人通過與生態系統產生互動而獲得的非物質效益[1], 用“價值” 和“效益”共同表征“服務”。 但MA 存在概念模糊、 術語混淆的弊病[11-13], 如評估實踐中存在混淆文化服務供應潛力和實際流量、 低估活動反映的多元價值或效益[14]等問題。 概念模糊導致研究邊界不清晰, 缺乏統一的評估指標, 難以融入生態系統服務整體研究框架[15]; 術語混淆反映出對文化服務產生機制的理解不透徹, 以及對生態系統與人類福祉之間的關系闡述不清晰等問題。

為解決上述問題, 首先要剖析生態系統環境影響人類福祉的機制與途徑, 以及厘清服務和其他關鍵術語的關系。 現有概念模型基本遵循結構-功能-價值的影響途徑[16], 應用較廣的是生態系統服務級聯模型(Cascade Model), 它從人類福祉的角度闡釋了文化服務的產生機制和過程,揭示了上述術語間的關系(圖1)[12,17]。 后續研究提出修正模型, 從偏好、 原則和功效3 方面評估價值, 有效地將文化服務評估與決策制定相結合[11]。

圖1 級聯模型(作者根據原文翻譯)

2.2 主要特性與評估難點

生態系統文化服務與其他服務類型相比, 具有無形性、 主觀性、 非消耗性、 依附性、 地方性、交叉綜合性等[11-12,18-20]特性, 這一方面導致文化服務很難被量化計算[18-19], 也不完全適宜于貨幣化的量化評估方法[11-12]; 另一方面也決定了其評估方法強調空間信息分析和公眾意見收集[3、21-22],特別是強調公眾參與評估的方法與途徑, 關注不同利益群體的意見[23]。

3 城市公園綠地文化服務評估研究現狀

3.1 評估框架

具有代表性意義的文化服務評估框架有MA、《生態系統與生物多樣性經濟學》 (The Economics of Ecosystems & Biodiversity, TEEB)、 《英國國家生態系統評估》(UK National Ecosystem Assessment,UKNEA) 和 《生態系統服務國際通用分類》(Common International Classification of Ecosystem Services, CICES)。 雖然存在爭議, 但MA 作為第一份正式將廣義的文化服務納入生態系統服務框架中的文件, 其重要性已廣受學者認可, 后續研究多以此為基礎展開。

2010 年聯合國環境規劃署主持發布的TEEB否定了MA 將文化服務理解為生態系統對人類單向產出的效益的觀點, 強調生物多樣性對文化服務的重要影響, 將人類偏好與生物物理環境相結合[19,24], 從人與生態系統的互動和供需關系的視角為文化服務評估拓寬了思路。

2011 年發布UKNEA 及其后續行動計劃從環境空間、 文化價值、 文化實踐和文化效益4 個層面構建了完善的文化服務評估框架, 以當地政府公開的可用數據集為數據源, 從供應、 可達性、需求和質量4 方面提出了地方層面的文化服務評估因子, 可操作性強[18、25-26]。 數據來源的特性使其更適用于區域尺度的生態系統, 單個公園綠地的精細化研究則需進一步篩選評估因子。

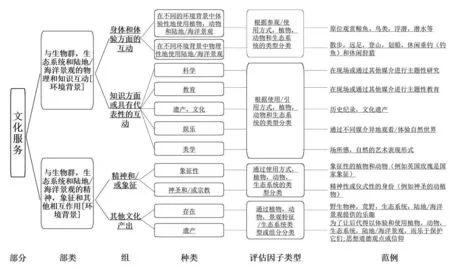

Haines 和Potschin[12、17]在CICES (v4 2013)中提出級聯模型, 對MA 的研究框架進行了更明確的結構分層(圖2)。 與TEEB 和UNKEA 不同,CICES 更聚焦于原位生活過程 (in-situ living process) 對文化服務基本性質的決定性作用[12],并從具體的活動和特定的環境空間特征等方面提出了評估指標, 更適宜于小尺度空間。

圖2 CICES 提出的文化服務結構分層

盡管上述框架對文化服務產生的機制與路徑的理解不完全一致, 但MA 之后的研究逐步明確了環境空間在文化服務產生機制與評估過程中的重要地位, 文化服務評估從最初研究自然的單向“產出” 逐漸發展為探索人與生態系統以環境空間實體為媒介進行互動的動態過程, 從文化服務供需關系、 生物多樣性等方面構建較完善的文化服務評估理論體系。

3.2 評估指標

MA、 TEEB、 UKNEA 和CICES 各有側重, 城市公園綠地文化服務評估的現有研究往往是依據研究目的和研究對象特征對上述框架進行整合或改進。 依據研究視角, 可以從文化服務現狀水平、文化服務的供需關系、 生物多樣性與文化服務3方面歸納現有的城市公園綠地文化服務評價指標。

文化服務現狀水平視角評估指標包括公園環境特征、 使用方式、 公眾感知等[6,8,14,23], 這類研究重視環境空間特征和人口社會學背景對評估結果的影響。 研究發現, 公園綠地中場所依戀、 社交性、 社會聯系等與“本土自然” 相關的文化服務尤為突出[6,14,23]。

文化服務供需關系視角的供給側評估指標與其他生態系統服務略有重疊, 聚焦于研究對象提供文化服務的能力, 包括設施供給、 遺產數量、土地覆蓋類型、 噪音與犯罪率等; 需求側指標包括社會人口學特征、 公眾態度、 偏好、 支付意愿、活動形式等[27-30]。

生物多樣性與文化服務視角主要探討生物多樣性因子與文化服務的相關性, 對文化服務評估體系進行補充。 研究發現, 生物多樣性總體與某些文化服務呈正相關性, 但入侵物種對某些文化服務有消極影響[31-34]。

城市公園文化服務整體評估指標框架確立的難點在于: 一方面, 考慮到文化服務的供需情況時, 文化服務與生態系統服務的其他3 項服務相互影響、 互有重疊[20], 進行生態系統服務整體評估時難以確定統一的評估指標; 另一方面, 不同利益群體出于不同的研究目的, 對于文化服務評估因子的選擇標準不同。 針對城市公園綠地文化服務評估, 構建與生態系統服務整體評估協同的指標體系將是未來研究的重點之一。

3.3 評估方法

城市公園綠地尺度的文化服務評估方法可以分為直接貨幣化定量評估、 間接貨幣化定量評估、 不能貨幣化的定量評估, 以及定性描述4 類[4,20]。

游憩與生態旅游是體驗文化服務最直觀的方式[20], 大尺度生態系統中常采用貨幣化方法, 城市公園綠地中常通過問卷、 觀察等非貨幣化方法評 估[14,22,35]。 美 學 價 值 強 調 景 觀 視 覺 審 美 體驗[20,36-37], 常通過偏好量表、 美景度模型、 選擇實驗等基于景觀特征的感知調查法[38-39]進行量化評估, 也可與貨幣化評估方法相結合轉化為經濟價值[40]。 不同社會背景下, 同樣的生態系統特征可能產生不同的遺產價值[20], 因此, 對于可以轉化為旅游產品的物質載體通過直接貨幣化方法衡量其市場價值, 對于不具備顯著市場價值的資源類文化遺產通過間接貨幣化方法轉化為經濟價值[41]。 城市公園綠地層面的研究更多地聚焦于非物質的方面, 也可納入精神與宗教價值、 靈感啟發、 社會關系、 場所感等文化服務類別, 采用與美學價值的非貨幣化評估方法相似的手段評估[34,42]。 教育價值、 知識系統價值在大尺度生態系統研究中常使用當量因子法將其轉化為經濟價值[43], 在城市公園綠地尺度常通過非貨幣化定性定量相結合的方式進行評估[42,44]。

總體來說, 貨幣化方法可用于評估美學、 文化遺產、 教育科研價值, 在游憩與生態旅游價值評估方面應用更為成熟、 廣泛, 但場所感等非使用性文化服務沒有真實市場價格, 無法保障評估的完整性和準確性[45]。 此外, 過于強調游憩與生態旅游價值, 一方面會導致無法通過貨幣化方法衡量的非物質效益被忽略; 另一方面可能會增加生態系統負擔, 對生態系統保護帶來威脅[20]。 非貨幣化方法也存在弊端, 如問卷訪談、 觀察法存在公眾評價與專業術語難以相互轉化, 無形的文化服務難以定量研究的問題, 需要通過Q 方法(Q methodology) 進行轉譯[46]。 貨幣化與非貨幣化方法相結合可以更好地補全評估結果, 從而更好地指導土地利用規劃[3,47]。 近年來, 文化服務評估研究注重環境空間信息的分析, 如參與式地圖法可以記錄、 分析各項服務與空間的關聯性,以及不同利益群體對于文化服務的認知匹配度,為公園綠地的改造和管理提供參考依據[48]。 隨著社交媒體的發展與大數據研究方法的普及, 基于帶有地理信息的網絡文本與圖像對文化服務進行評估的方法逐漸興起。 利用網絡數據比傳統調查成本更低, 能快速、 廣泛地采集公眾對文化服務的興趣與偏好, 便于與空間制圖法相結合, 總結公園游覽模式, 為公園綠地改造、 管理提供更全面的信息[22,35]。

3.4 實踐應用

現有研究以歐美城市案例為主, 我國的研究成果較少。 依據研究目的, 可以將城市公園綠地尺度文化服務評估的現有研究分為全面評估和專項評估2 類(圖3)。 全面評估側重于研究對象的文化服務總體特征或各項文化服務之間的關系分析。 專項評估通常以教育價值、 游憩價值等單項文化服務評估為主要研究內容, 通過實踐論證某項價值的重要性, 對文化服務評估體系進行補充;或深入研究某項文化服務的影響因子, 而對無形效益研究相對較少。

現有研究結果表明: 1) 具有不同人口社會學背景的使用者對文化服務的態度具有一定共性,但對文化服務的需求和活動類型具有顯著差異[14,30,36], 公園管理目標與公眾對文化服務的感知之間存在偏差[48-49]。 2) 文化服務不僅有“正向服務”, 還存在噪音、 不安全性等“負服務”(disservice); 某些文化服務之間存在正或負相關性, 文化服務強度、 豐富度、 多樣性與環境空間特征存在顯著關聯[37,39,48-49]。

圖3 城市公園綠地文化服務評估研究信息匯總

總體來說, 現有研究對公園綠地內部不同類型空間單元的研究較少; 雖有聚焦于公眾視角的研究, 但公眾參與途徑仍有待優化; 對專家、 管理方與公眾意見的比較分析較少。 未來的城市公園綠地文化服務評估應當更多地嘗試新方法, 提升公眾參與途徑, 注重公園內部環境空間與文化服務之間的關聯性研究, 以及不同利益群體之間的比較分析, 確保所有社會成員獲得應得利益。

4 討論

城市公園綠地文化服務評估研究正成為生態系統服務研究領域的熱點, 在評估因子選擇、 評估方法創新、 公眾視角研究等方面取得了長足進展, 但仍存在以下問題: 1) 缺乏可與生態系統服務整體評估相融合的全面指標體系; 2) 內部環境空間特征對文化服務之間的作用機理研究不足; 3) 對不同利益群體評估的差異及原因的分析不夠深入。

加強對城市公園綠地生態系統服務的整體性理解是建立完善的城市公園綠地文化服務評估體系需要解決的首要問題。 依據環境空間特征將城市公園綠地內部的空間進行分類, 分析各項文化服務在空間上的關聯性和環境空間對其的作用機理有助于明確具有不同景觀特征的城市公園綠地的優勢與劣勢, 以及優化文化服務供需關系。 近年來逐步興起的空間制圖法與大數據分析方法能快速高效地獲取與分析數據, 有效提高了工作效率; 新方法的應用使從小尺度空間的視角研究文化服務成為可能, 也為公眾參與公園綠地文化服務評估提供了新途徑。