上海古樹名木及古樹后續資源與城市生態網絡的空間關系?

周天鴻 王云才

同濟大學建筑與城市規劃學院 上海 200092

生態網絡(Ecological Network) 的目標是為生態系統與物種在人類主導的景觀中生存提供必要的物理條件[1]。 盡管生態網絡的構建是為了回應人類活動產生的對生態系統的脅迫, 但有限土地資源的空間分配在面對人類福祉和自然保護的目標沖突時仍障礙重重[2-4]。 生態網絡作為與其他類別的規劃相協同的一種整合性規劃[5], 必須參與到土地利用的權衡與決策中[6]受到現實考驗。因此, 必須強調生態網絡是在“人類主導的景觀” 這一現實的社會經濟語境中實施的, 其長遠可行依賴于不斷的社會支持與自身持續的經濟價值。 在規劃過程中不能僅從純粹的生態視角進行考量, 還必須納入社會、 經濟方面的因子以提升生態網絡的有效性、 支撐決策及落地過程, 并最終保障其規劃實施的可行性[7-8]。

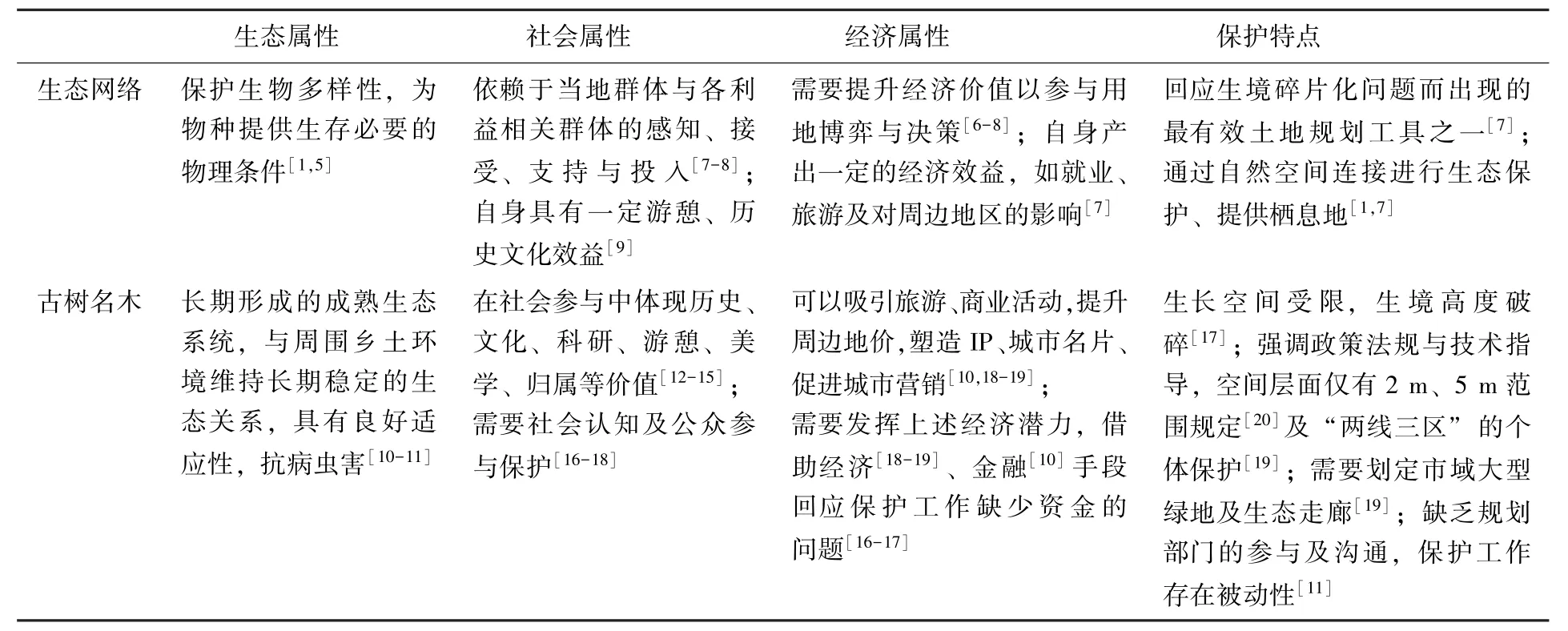

挖掘好古樹名木的生態、 社會、 經濟價值, 既是其自身保護有效性的需要, 也與提升生態網絡可行性的需求高度對口 (表1), 有望成為生態網絡具體落實的資源錨點。 生態網絡作為回應物種生境碎片化的最有效土地規劃工具之一[7], 也高度對應于古樹名木的整體保護困境。 以上海市為例, 如果其城市生態網絡的空間范圍能夠較好地覆蓋古樹名木及古樹后續資源, 則自身可行性將得到有效提升, 而古樹名木的整體保護也將得到規劃保障, 二者可形成互利且互補的關系。

表1 生態網絡與古樹名木在生態、 社會、 經濟、 保護特點方面的對應關系

1 上海古樹名木及古樹后續資源與城市生態網絡的空間關系

在《全國古樹名木普查建檔技術規定》(2001) 基礎上, 《上海市古樹名木和古樹后續資源保護條例》 (2002) (下文簡稱《條例》 ) 又將上海樹齡在80 ~100 年的樹木定義為古樹后續資源。從樹齡視角考量資源的空間分布十分重要, 因為樹齡的討論一定程度上也是價值量的討論, 即古樹的價值隨著年齡升高而增加[21-22]。 不同樹齡的分布可以將不同價值量的聚集映射在空間上, 這種價值量的空間分布為上海城市生態網絡提供了提升自身價值并優化可行性的參考。 本研究在《條例》 對樹齡的分級基礎上增加1 000 年以上類別, 以突出“千年古樹” 的獨特價值與對應的特級保護[19]。

在《上海市城市總體規劃(2020—2035) 》市域生態空間規劃部分以及2020 年4 月15 日公示的《上海市生態空間專項規劃(2018—2035) 》(草案公示稿) 中, 上海市城市生態網絡空間的結構與規劃都基本延續了2009 年啟動的《上海市基本生態網絡規劃》, 故以此為比照對象, 將古樹名木及古樹后續資源的空間分布與上海市生態網絡空間規劃進行疊合, 并在此基礎上研究二者空間關系, 具體回答3 個問題: 是否擬合; 偏離多少; 哪些區域是有優化潛力的重點區域。

1.1 空間擬合率

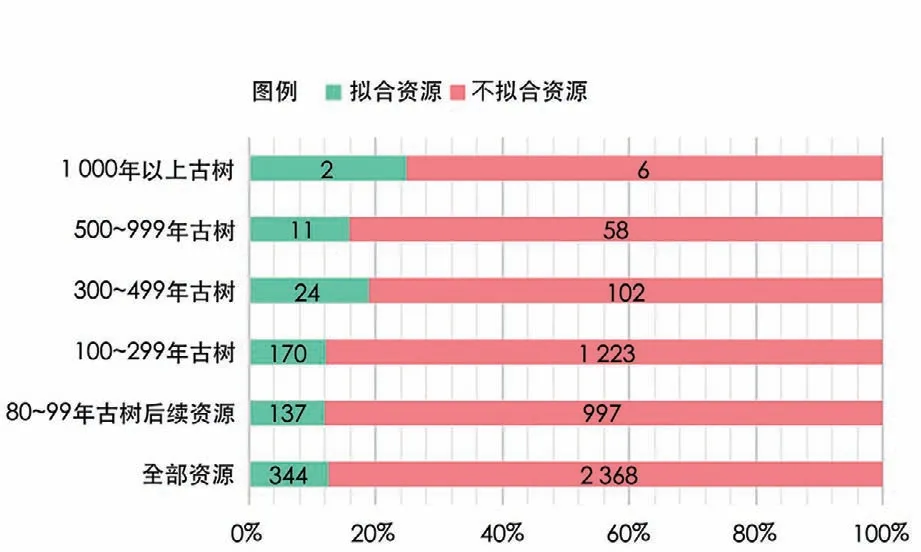

對全部資源點按照是否被生態網絡空間范圍覆蓋進行分類整理, 計算擬合資源數量在資源總量中的占比, 以初步二分地表示資源與生態網絡在空間上是否擬合(圖1、 圖2)。

根據圖2 全部資源擬合數據顯示, 可以根據87.4%的不擬合比例證明上海古樹名木及古樹后續資源分布與上海城市生態網絡在空間上并不匹配。 300 年以下的低齡古樹以及80 ~99 年的古樹后續資源數量龐大且擬合率極低, 是整體資源擬合率低的主要原因。 300 年以上中高齡古樹資源的擬合率相對有所升高, 因其主要分布范圍偏向于城郊生態網絡密布的空間, 其中1 000 年以上古樹資源的擬合率最高。

1.2 空間偏離度

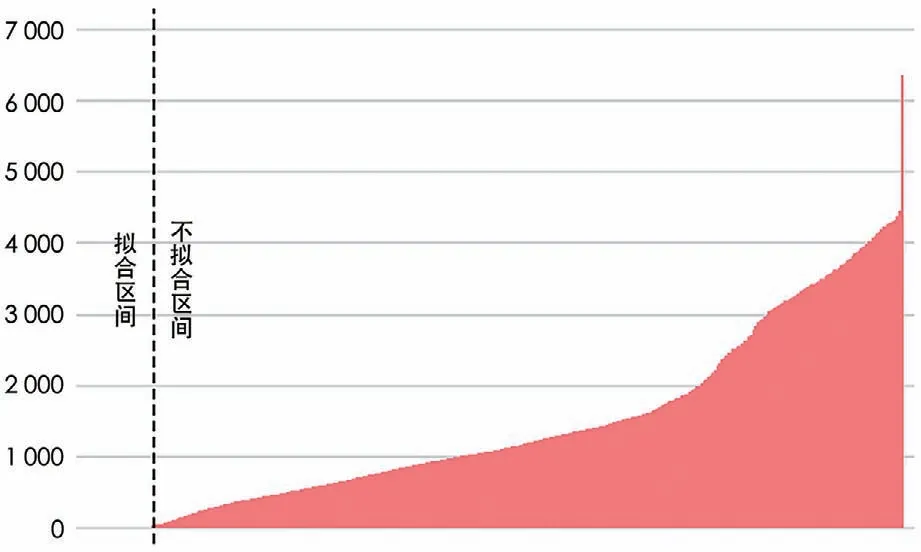

研究進一步對上述不擬合的程度進行討論,即通過生態網絡空間到各資源點的垂直距離反映生態網絡的偏離程度(圖3、 圖4), 并借助平均絕對誤差(MAE) 指標衡量生態網絡空間與資源總體分布之間的偏離。

經計算, 上海生態網絡空間偏離上海古樹名木及后續資源分布的程度如表2 所示。

由數據處理結果可知, 上海城市生態網絡空間與古樹名木及古樹后續資源分布之間在整體上存在偏離近1.5 km。 由于生態網絡空間基本上呈網格形態, 故散布其間的資源在垂直距離上存在一定范圍與線性規律(圖3): 約63%的資源偏離距離在0~2 km 范圍內, 約24%在2~4.7 km 范圍內。 而存在一株偏離距離約6.36 km 的古樹位于大金山島, 其位置在上海城市生態網絡空間的網格外部。

圖1 擬合資源與不擬合資源的空間分布(其中a: 80~99 年古樹后續資源; b: 100~299 年古樹; c: 300~499 年古樹; d: 500~999 年古樹; e: 1000 年以上古樹)

圖2 資源與上海生態網絡的空間擬合情況

圖3 生態網絡空間偏離各資源點的距離分布(單位: m)

表2 上海生態網絡空間與資源的偏離程度統計 m

從樹齡與價值量分布的角度看, 上海城市生態網絡空間與300 年以下低齡古樹以及80 ~99 年古樹后續資源在空間分布上不僅擬合率低, 同時還存在偏離度高的現象。 其原因在于上海市域生態網絡深入外環綠帶內部分僅能以局部楔形存在而難以成網, 因而外環綠帶是整個網絡最大的一個網格, 圖3 中拐點形成的主要原因同樣在于此。密布于外環內城市建設用地中的資源點的垂直距離大量位于2 ~4.7 km 范圍內, 而這部分資源點又主要對應低樹齡層, 因此總體上“低樹齡層與低價值量-低擬合率-高偏離度” 三者形成了一種對應關系。 此外, 300 年以上中高齡古樹總體垂直距離則均在1 km 內, 其原因相近, 即上海城郊生態網絡空間分布較密, 網格單元較小, 而中高齡古樹主要分布于這一范圍內。

圖4 生態網絡偏離距離的空間分布(其中a: 80~99 年古樹后續資源; b: 100~299 年古樹; c: 300~499 年古樹; d: 500~999 年古樹; e: 1000 年以上古樹)

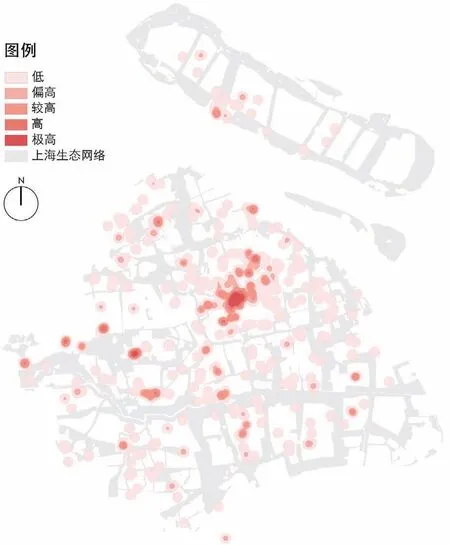

1.3 空間偏離核密度

將上述偏離度與擬合率兩個指標進行核密度計算(圖5), 并根據成因分為3 類區域。

1) 不擬合資源密集但生態網絡偏離度不高的區域。 一部分基本與生態網絡空間銜接良好, 僅由于用地性質的原因而未將其納入生態網絡中;另一部分資源多集中于建設密集區的公園綠地中。

2) 生態網絡偏離程度高但不擬合資源不密集的區域。 位于生態網絡空間的網格以外, 或是位于網格靠近中央的區域。 由于資源密度較低, 可以不作重點區域進行突破。

3) 生態網絡偏離程度高且不擬合資源密集的區域。 多位于各城市中心、 副中心。 由于生態網絡偏離較遠, 但資源又高度集中, 市域層面的生態網絡空間難以對該類區域進行整合。

圖5 資源空間偏離核密度

2 空間不擬合的解讀與成因

2.1 認知轉變——從綠地系統到生態網絡

要解讀二者的空間不擬合現象, 首先回溯上海城市生態網絡的有機進化[23]及其背后的認知變化。 從“城市中的綠地布局” 到“市域生態網絡系統”[24], 生態效益的考量被推上了前所未有的認知高度。 “人的認識”[25]的轉變在根本上決定了城市與空間的轉變, 以及對生態網絡實施的社會經濟可行性的關注缺失。

過去上海的城市綠地系統規劃多受制于城市規劃, 一度是在城市發展與經濟建設布局中用地博弈剩余的邊角空間, 故其出現本身是基于對城市社會經濟等方面考量的副產物, 完全是建立在社會、 經濟可行性的基礎上的。 而生態網絡空間構建則恰恰相反, 本身具有較強的生態屬性, 其概念源于生物保護領域, 涉及群落生物學、 景觀生態學、 島嶼生物地理學、 集合種群理論、 源-匯理論等[26]。

2009 年上海基本生態網絡規劃的啟動標志著上海城市綠地系統發生布局結構突變[25]。 生態網絡通過法定城市綠地系統規劃得以保障與實踐,彌補了城市綠地系統規劃本身重數量輕結構、 規劃依據缺乏科學性[27]的內在問題。 但同時, 原本綠地系統所高度重視的社會經濟視角被一定程度地弱化, 并相應地體現在方法論的轉變中。

2.2 方法論轉變——缺少社會經濟可行性的關注

綠地空間關注點向生態轉向, 這在學界與規劃實踐中所采用的生態網絡構建方法中均有體現。學界采用的理論框架[28-30]主要為“斑塊-廊道-基質”[31-33], 其本質是點線面規劃[27,34], 基于GIS最小路徑方法, 根植于景觀生態學與保護生態學等相關理論, 考慮了景觀的地理學信息和生物體的行為特征, 能夠反映景觀格局與水平生態過程。

規劃實踐中采用的構建依據則略有差異。《上海市基本生態網絡規劃》 對生態用地、 生物分布等現狀生態要素進行梳理, 以生態敏感性分析為核心, 確定了上海現狀重要的生態空間分布,并結合生態足跡、 生態服務價值以及現狀可發展用地的分析, 得出了上海市域的現狀生態特征[35]。 雖然規劃實踐綜合了土地利用與社會需求[36]、 “以人為本” 的政策導向以及規劃與現實中綠地系統結構的影響, 但無論從該版規劃的思路與分析過程[35]或是作為其重要依據的現狀生態資源分布研究[37], 仍然都缺少對上海城市生態網絡空間社會經濟可行性的關注。

可見, 學界與規劃實踐的兩種方法論對資源的社會經濟價值均不敏感, 古樹名木及古樹后續資源也未能被納入上海生態網絡空間構建的依據中。

2.3 城市土地利用難以逆轉

雖然認知與方法論轉變了, 但城市土地利用卻難以逆轉。 在以經濟支持和政策引導為核心[38]的驅動力推動下, 主城區尤其是外環內的綠地布局是過去一段時間 “見縫插綠” 形成的結構。2009 年后生態網絡觀念的影響難以重新組織與滲透中心城區高密度建設的城市空間, 故僅能以外環之外的空間形成控制性的城市生態網絡結構,以生態保護先行限制土地利用[39]。

上海市古樹名木及古樹后續資源作為“綠色文物”, 35%位于歷史風貌區內[19]。 上海古樹名木及古樹后續資源在空間分布上呈現城市建設的敘事模式, 而非生態網絡的敘事模式, 后者對前者的空間避讓最終客觀地導致了上海古樹名木及古樹后續資源與上海城市生態網絡在空間上的不擬合關系。

3 生態網絡覆蓋古樹名木及其后續資源的策略

1) 通過進一步的規劃來深化與細化不同尺度的生態網絡。 目前上海城市生態網絡空間的構建僅停留在市域層面, 尤其社區尺度[27,40-41]的缺失,使大尺度的生態網絡空間難以覆蓋分布于城市建成區內的古樹名木及古樹后續資源。 多尺度生態網絡空間的嵌套, 即從城區、 社區等尺度構建細化的生態網絡空間與市域生態網絡進行對接, 需結合控規與設計并銜接其他專項規劃, 以較為可行的行動方案推動古樹名木及古樹后續資源與城市結構的正向相互影響[42-43], 如以城中行道樹及其他“見縫插綠” 的小微生態空間作為小尺度綠道或踏腳石, 在資源點與生態網絡間建立弱連接。

2) 深入生態資源摸底, 整合點狀資源。 在生態網絡空間構建的依據架構層面, 基于目前以面狀土地利用為主[36]的資源本底, 進一步對古樹名木等具有重要社會經濟價值的點狀生態資源進行補充。 同時, 在敏感性指標等需決策依據的分析過程中, 納入古樹名木及后續資源的價值分布作為重要影響因子, 并借此讓上海古樹名木及古樹后續資源所處土地空間擁有話語權與其他城市用地進行博弈, 從社會經濟層面保障生態網絡的長遠成功。

3) 為點狀資源預留面狀空間, 進行合理時序性規劃。 在古樹名木資源分布密集或樹齡較大的區域劃定連續且具有一定面積的保護范圍, 為生態網絡的擬合創造空間條件。 在規劃編制層面,充分考慮古樹名木資源與規劃時序的關系: 一方面要進行長遠規劃, 如在本輪規劃中的古樹后續資源將在2035 年規劃結束時成為古樹資源, 而若僅以古樹后續資源的級別為其預留保護空間, 顯然是不夠的; 另一方面, 假設規劃以千年為時間尺度, 則現存樹木將全部成為千年古樹, 各資源之間的價值差異將相對縮小, 且不可能將所有古樹名木都提前視作千年古樹來預留保護空間。 這就需要綜合生態、 社會與經濟作一個價值判斷,確定長遠而恰當的規劃目標。