“雙高”背景下高職《電子電路分析與制作》課程混合式教學的研究

蘇莉萍

(廣西機電職業技術學院,南寧530007)

0 引言

2019 年,國務院印發了《國家職業教育改革實施方案》[1],即“職教 20 條”,提出到“2022 年,職業院校教學條件基本達標,一大批普通本科高等學校向應用型轉變,建設50 所高水平高等職業學校和150 個骨干專業(群),建成覆蓋大部分行業領域、具有國際先進水平的中國職業教育標準體系”。“高水平高職院校和專業群建設計劃”(簡稱“雙高計劃”)受到了全國職業院校的高度重視,我院黨委提出了關于建設“廣西領先、全國一流、國際水準”高職名校的十四五建設目標,實現“辦學規模翻一番、土地面積翻一番、國有資產總值翻一番”。學院的發展呈現出新形態,新形態帶來新挑戰,新問題,解決這些問題有各種各樣的方式方法,這里主要探討在“雙高”建設背景下,高職《電子電路分析與制作》課程教學改革的探索。

1 課程現狀

1.1 生源現狀

高職的擴招,導致了生源的多元化,一大批非傳統生源進入高職(中職畢業生、高考落榜生、退役軍人、 退役運動員、下崗職工、農民工、殘疾人),我院生源也由原來的普招生,逐漸轉變為單招生、對口生、普招生。生源的多元化,也導致了學生的文化基礎參差不齊,文化課基礎較差的學生逐漸成為普遍現象[2]。同時,文理科學生由于各種原因,跨文理選擇專業,比如選擇報讀電子類專業的學生里,有文科的學生,而報讀會計專業的學生里,有理科的學生,也導致了傳統意義上的“學困生”占了絕大多數。

1.2 課程教學現狀

《電子電路分析與制作》課程是我院電氣工程系中應用電子專業、電子信息工程專業、移動通信專業以及其他“機電類”眾多專業的專業基礎課程。它包含了模擬電子技術和數字電子技術兩部分內容。這門課程的一些知識點抽象,要求學生對中學《物理》《數學》有一定的基礎,且有一定的邏輯能力、分析能力、動手能力,因此,該課程一直都是學生們頭疼的“魔鬼”課程,如何上好這門課程,是專任教師持續研究的問題。經過近年的建設,教學模式也不斷改進,形成了一套以任務為導向的項目教學方法。但隨著“雙高”建設推進,專業的人才培養目標進行調整,隨之課程結構變化,教學內容、 教學模式也會不斷調整。

2019 年,學院與其他院校聯合開發了“機電云”教學平臺,并在全院范圍內,推進了“機電云”的使用。《電子電路分析與制作》課程的教學中,也引入了“機電云”教學平臺,形成了基于”機電云”的線上線下混合的教學模式。經過一年的實施,也存在一些問題,比如,一些老師對“機電云”平臺的使用不熟練,僅僅停留在“點名簽到”“課件展示”上面,無法充分運用新科技手段對學生學習的情況作智能化的“評價”。此外,原創性的微課視頻、動畫少,沒能充分的發揮科技的手段提高教學水平和教學質量。

2 混合教學模式

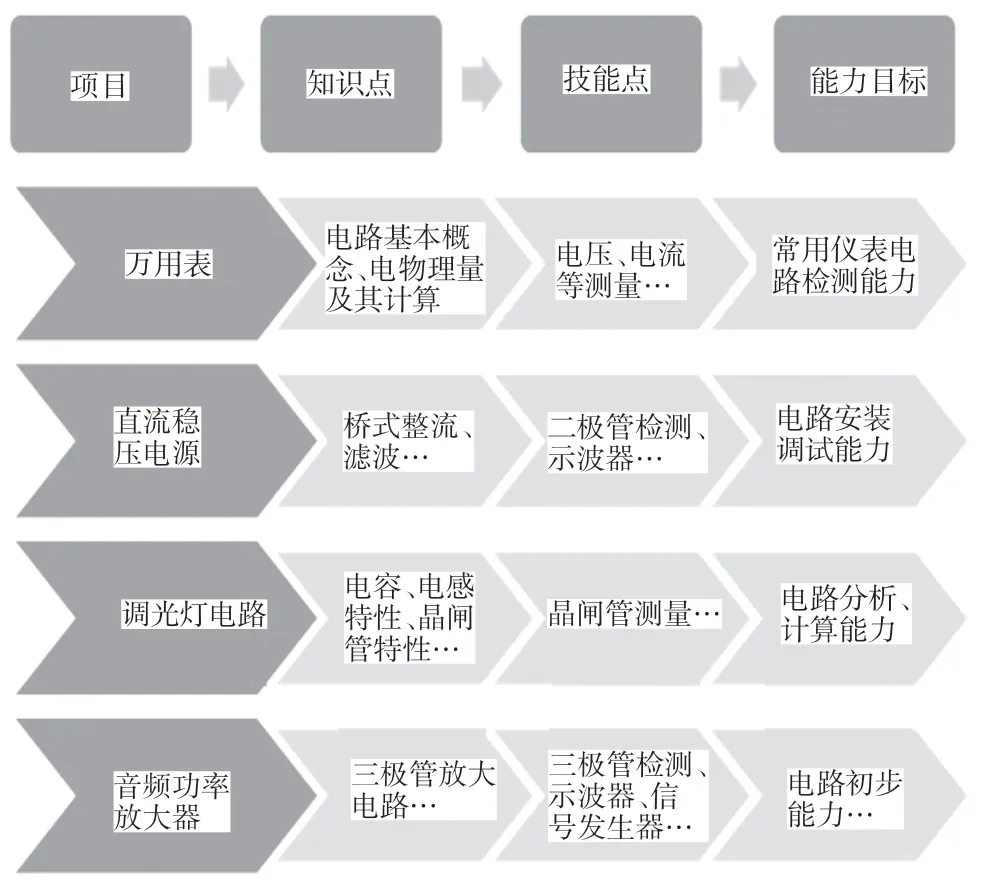

圖1 《電子電路分析與制作》(模擬電子技術部分)的教學內容設計

習近平總書記在《決勝全面建成小康社會奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告》中提出“完善職業教育和培訓體系,深化產教融合、校企合作。加快一流大學和一流學科建設,實現高等教育內涵式發展”。產教融合是新時代高等教育發展的基本命題,深化產教融合也是提升應用型人才培養質量的關鍵。我院“雙高”建設,提出把“理論知識傳授課堂”轉變為“實踐知識應用能力產出課堂”的目標,把企業引入學校,實施以實際項目為導向的教學模式,以項目驅動教學、“機電云”、伴隨學習,形成“項目式”“混合式”“工作室”等應用型混合教學模式。

2.1 教學內容設計

《電子電路分析與制作》課程根據人才培養方案的能力目標,在原基礎上改進,設計出符合教學實際的教學內容。《電子電路分析與制作》(模擬電子技術部分)的教學內容設計,如圖1 所示。每一個項目按照工作過程六步驟(任務分析、方案設計、電路設計、電路制作、電路調試、項目評價)進行實施。讓學生在真實的項目中“做中學,做中教、做中求進步”。

2.2 教學微課的打造

根據課程的內容,聯合企業拍攝適合本學院教學的課程視頻、動畫。運用“機電云”教學平臺,做好課前、課中、課后的線上線下教學組織工作。清華大學的張學政教授提出,上好課程的兩個黃金時間是“黃金第一節課”和“每節課課前黃金五分鐘”。利用教學平臺、教學資源,設計好課程的第一堂課,講述本課程的學習內容、實際應用領域等等;每節課的課前五分鐘概述本次課講授的重點難點、 應用的知識點等,通過學習內容生活化、職業化、趣味化,學習方式多樣化,借助現代教育技術激發學生的學習興趣,把學生的心收攏到課堂上來,提高教學的質量和水平。

此外,我學院實驗室不斷改進,全方位輔助教學,積極推廣實訓室信息化,把實訓室的元器件、設備賦予二維碼,實訓內容制成展示板,同樣賦予二維碼。二維碼地址與“機電云”教學平臺中對應內容相連,學生實驗過程中可以隨時用手機掃碼學習新知識或查閱教學重點、難點,實現了學生實驗室自主學習的無縫化銜接。

2.3 企業融入

《國家職業教育改革實施方案》強調三個“對接”[4],即專業設置與產業需求、課程內容與職業標準、教學過程與生產過程對接。根據學院“雙高”建設的工作部署,擬建設產業學院,引入大師工作室,企業和學院共同參與教學。《電子電路分析與制作》課程中模擬電子技術、 數字電子技術兩部分的內容分別開始在兩個學期進行教學,每部分課程結束后,開設一周的課程實訓周。把課程的實訓周安排在產業學院進行教學,由本院教師和企業人員共同制定實訓計劃、實訓任務,并且由企業人員承擔實訓教學工作,使學校與企業無縫對接,學生能快速地把所學知識運用到企業實踐中,提高課程的效能。

3 結語

根據學院“雙高”建設的目標,積極對人才培養方案調整,課程教學改革緊貼時代的步伐不斷的調整。《電子電路分析與制作》課程應用型混合模式設計理念,已經在2019 級學生中初步實施,計劃在2020 級、2021 級全面鋪開,在實踐中不斷探索改進教學模式,把企業引入學校,實施以實際項目為導向,形成的“項目式”“混合式”“工作室”等應用型混合教學模式,使學生在學校中學到真本領,并且教學效果良好,教學質量大幅提高。