新中國泰山氣象站的發展

■ 路雅恬 李蓓蓓

1 發展歷程

1.1 20世紀50—70年代

泰山氣象站的前身是民國時期的泰山日觀峰氣象臺,1937年因抗日戰爭爆發而停止工作。解放之后,由于軍事需要,泰山站急需重建。“解放后華東地處重要戰略位置,抗美援朝期間十分需要氣象情報資料。當時已恢復重建不少過去有過的氣象站,也新建了一些,但仍很不足。當時高空氣象站很少,高空資料很缺。考慮到泰山位置重要,而且過去有基礎,準備恢復重建①摘自1993年10月31日中國氣象局副總工程師易仕明的信件。。”可見抗美援朝戰役使我國加強了對氣象情報的重視。1953年9月在日觀峰氣象臺舊址上重建了泰山氣象站,顧永槐為新中國成立后泰山氣象站首任負責人②顧永槐,1930年生,江蘇射陽人,1940年參軍入伍,1952年被調到華東軍區丹陽氣象干校任區隊長并參加氣象專業培訓,1953年9月被調到泰山氣象站任副站長并主持工作。。建設時期氣象系統隸屬中央軍委,以國防建設和軍事氣象服務為主要任務。同年10月20日,泰山氣象站隨氣象部門改為政府建制,由原屬各級軍區建制轉為各級人民政府建制。

泰山氣象站重新建成后,有氣象測報員、報務員、搖機員以及后勤人員,共15人左右(圖1),常有人員變動。臺站觀測每天24小時值班,三班輪換。泰山山頂氣候變化多端,大風、閃電、暴雪、雨凇霧凇等經常發生,威脅著觀測人員的生命安全,偶遇疾風驟雨,雷雨云覆蓋整個山頂,外出觀測和電臺傳報十分危險。顧永槐曾在回憶錄中講到“記得有一次落地炸雷將電話線燒成好幾節,有的銅絲的斷頭燒化成圓珠形③摘自顧永槐同志回憶文章《五十年代泰山氣象事業回顧》。。”泰山工作雖然艱苦,但也有溫馨,黃珊珊同志是第一位在泰山工作的女同志,1956年,黃珊珊與顧永槐同志在泰山山頂舉行婚禮,成為泰山氣象站第一對夫妻、革命伴侶。一年后,他們的大女兒在泰山出生,為此他們特意為其取名顧岱茹,這也成為了泰山氣象工作中的一段佳話。

圖1 1955年全站同志在新建泰山氣象站前合影(徐德力 提供)

韓繼振是20世紀60年代泰山氣象站的負責人, 1965年韓繼振同志帶頭發起“挑山”運動,職工休班回站時都要挑運吃的、用的物品回來,少則五、六十斤,多則上百斤。泰山站的工作人員發揚艱苦奮斗的精神,一直挑到1979年10月份經濟轉好。十多年來,共挑運物品五萬多斤。

1.2 20世紀80年代至今

改革開放以來,泰山氣象站的雷達觀測不斷升級,還引進了我國第一臺高山自動氣象站。觀測項目中酸雨觀測、大氣電場觀測相繼開展。2014年泰山氣象站升級為國家基準氣候站。

泰山氣象站是中國氣象局認定的百年氣象站(75年站),是國家二類艱苦臺站、國家天氣雷達站、24小時航危報站。多年來泰山站(圖2)多人獲得 “全國氣象工作者”“山東省勞動模范”“山東好人”等榮譽稱號。

圖2 現在的泰山氣象站

2 臺站人員、組織和功能演進

2.1 管理體制

1937年12月,因日寇迫近泰安,泰山氣象站停止工作。中華人民共和國成立后,1953年9月,山東軍區在原址重建氣象站,稱之為中國人民解放軍山東軍區泰山氣象站。中華人民共和國成立后泰山氣象站的名稱隨隸屬單位改變,但是一直冠以“氣象站”。1958—1962年,為了突出氣象臺站為農業生產和人民群眾生活服務工作,中央氣象局將氣象臺、氣象站、氣候站分別改為氣象服務臺、氣象服務站、氣候服務站,所以此間泰山氣象站曾短暫更名為“泰山氣象服務站”。

2.2 臺站人員

1953年重建之后,泰山站上的工作人員維持在15~20人。當時第一批到達的工作人員以顧永槐為代表,都是由華東軍區氣象處分配到山東軍區氣象科再到泰山氣象站的,多為中專學歷,參加過氣象干校的氣象培訓,是中華人民共和國氣象事業的開拓者。

1963年,泰山站迎來了新的氣象工作人員。其中以侯振西和劉維銀為代表,兩人分別是新中國成立后泰山站的第三任和第五任負責人。他們是濟南農校氣象專業畢業生,在校期間第一年學習基礎知識,第二年學習氣象業務,畢業之后分配至泰山站工作。此時的臺站上的工作人員大都受過專業的氣象觀測培訓。

1976年,11名農村高中生來到泰山氣象站,老氣象員們以師徒形式親自教授他們業務,這11名高中生以姚圣賢、玄緒峰、焦安慶為代表,后來很多人成為了泰安市氣象局的領導骨干。

2.3 氣象業務

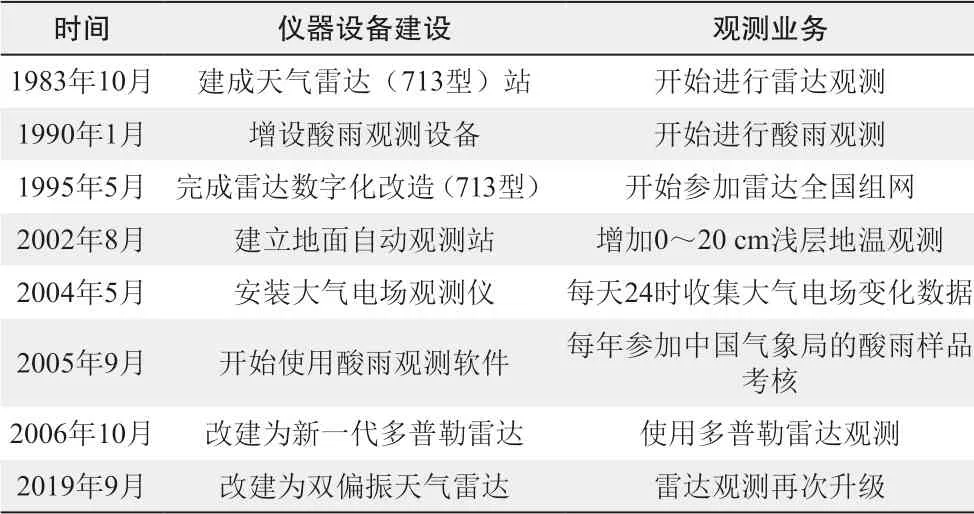

1953年泰山氣象站復站后,一直保持高質量的地面氣象觀測,每天4次定時觀測,24小時守班,每天發7次天氣報,24小時編發航危報。觀測項目主要包括云、能見度、天氣現象、氣溫、氣壓、濕度、降水、風向風速、日照等,其中在1955年11月—1958年10月,增加云向云速觀測。改革開放之后,泰山站又增加了雷達、酸雨等觀測,使臺站的觀測種類和觀測業務走向多元化(表1)。

表1 泰山氣象站儀器設備建設和觀測業務發展流程表

2.4 人工影響天氣成果

1958年,泰山頂組織了人工增雨試驗。1963年11月,中央氣象局觀象臺副臺長程純樞安排酆大雄等2人前往泰山氣象站,進行了為期兩個月的雪晶觀測,并燃燒碘化銀,進行人工消霧試驗。20世紀50—60年代是新中國成立后我國氣象科技發展的起步階段,老一輩氣象人利用泰山站的高山屬性進行科學試驗,促進了我國氣象事業的發展。

自20世紀80年代起,泰山氣象站充分發揮地勢優勢,與中科院、氣科院、山東大學等科研機構和高校展開緊密合作,產出的科研成果頗豐。泰山工作人員根據多年來觀測的數據重點分析了泰山地區的各項氣候特征,包括大氣化學的研究。除此之外,還有對雷達設備、泰山旅游氣象的研究,種類多樣。

致謝:泰安市氣象局徐法彬、徐學義和徐德力同志、泰山氣象站趙勇站長為本文提供寶貴資料,山東省氣象局大氣探測中心顧偉宗同志協助調研。

深入閱讀

明發源, 2006. 氣象與減災. 北京: 解放軍出版社.

史玉光, 2012. 風云前哨第一站. 中國氣象報, 2012-09-07(004).

吳增祥, 2006. 中國地面氣象臺站(1950—2004)沿革情況概述.成都: 中國氣象學會2006年年會“氣象史志研究進展”分會場論文集.