民國時期浙江氣象機構的考證

■ 麻碧華

浙江民國時期氣象機構的設立,在《浙江省氣象志》《中國氣象史》《中國近代氣象臺站》等著述中都有全面系統的介紹,但這些著述和記載,也有許多相互不一致的地方,而搜索相關文獻反映的這一時期浙江氣象機構情況,更與以上著述存在較大出入。本文以《浙江省氣象志》《中國氣象史》《中國近代氣象臺站》為線索,對記載不一致或記載不準確的氣象機構進行考證。

1 浙江自辦最早的測候所

《浙江省氣象志》將浙江省立甲種農業學校測候所列為浙江自辦最早的測候所,認為該所創辦于民國8年(1919年),杭州現存的1919—1933年的氣象資料均來自該所。這一結論在各類志書中引用頗多,如《中國氣象史》《浙江大學農業與生物技術學院院史1910—2010》《浙江省基層氣象臺站簡史》《杭州市志》等均引用這一結論。但在收集整理史料的過程中,筆者發現成立于1911年的浙江農事試驗場觀測科是浙江自辦最早的測候所,而省立甲種農業學校未曾設測候所。

1.1 浙江農事試驗場觀測科概況

清宣統三年(1911年),勸業道員董元亮聘范運樞為場長,設農事試驗場于艮山門外筧橋鎮泥橋頭南,設作物、畜牧、農業化學、蠶桑、觀測等7科,其中觀測科設主任1人,助理1人。1927年,浙江省建設廳曾就是否保留觀測科提出建議:“觀測科器械尚完備,宜保留,但須縮小范圍,僅用技師、助理各一,無須乎主任。”可見當時氣象觀測仍在進行。

中國第二歷史檔案館保存的《各省農林機關附設觀測所成績報告》(1915.1—1920.3)也可佐證浙江農事試驗場觀測科的存在。民國三年(1914年)前后,北洋政府農商部按照當時國際二等測候所通例,于“中央”直隸省及各省農林機構設立26處觀測分所,浙江農事試驗場附設的觀測科就是其中之一。浙江省網絡圖書館還保存有1916—1918年的浙江農事試驗場的觀測記錄。1915—1920年,農商部匯編的《各省農林機構附設觀測所成績報告》《農商部觀測所年報》,就包括浙江農事試驗場觀測科向農商部報送的氣象報告。

民國十六年(1927年),筧橋建造飛機場,農事試驗場裁并,蠶桑科并入原蠶種制造場,擴充為蠶業試驗場,余并入“國立第三中山大學”勞農學院。1927年,“國立第三中山大學”勞農學院(1929年1月改稱“國立浙江大學”農學院)與農事試驗場交接工作(該檔案現存浙江大學檔案館),其中就包括農事試驗場觀測科的交接材料。交接后,觀測科更名為浙江大學勞農學院測候所(1929年起改稱浙江大學農學院測候所)。1934年8月,因杭州筧橋機場擴建,“國立浙江大學”農學院校舍轉讓給“中央航空學校”,測候場地及儀器是否交由當時成立的“中央航空學校”氣象臺進行,目前尚未找到佐證資料,從“中央航空學校”毛邦初、尤佳章與竺可楨的來往信函來看,1934年起,“中央航空學校”成立了氣象臺,加強了氣象工作。

1.2 浙江省立甲種農業學校概況

浙江省立甲種農業學校前身是成立于1910年的浙江農業教員養成所,地址在馬坡巷;1912年更名為浙江省中等農業學校,設農學科,因校舍不足,遷橫河橋南岸,并租地二十余畝。1913年奉令改稱浙江省立甲種農業學校,增設森林科,校舍遷筧橋鄉間(原清兵四十一協八十一標營地)。1917年增設獸醫科。1924年浙江省議會決議改組甲種農業學校為浙江省公立農業專門學校,同時把浙江省立甲種森林學校并入,設農學、森林兩科,附設高中農科。1927年,國民黨“中央政府”決定浙江試行大學區制,成立“國立第三中山大學”,改組農業專門學校為大學勞農學院,聘譚煦鴻教授為首任院長,設農藝、園藝、森林、蠶桑、農業社會五學系,學制三年,這是該校從中等專科學校發展到大學部的開始。1928年改勞農學院為農學院,學制改為四年。1934年遷至杭州華家池。

《浙農》期刊由浙江省立甲種農業學校校友會編輯,目前僅存的第一號出版于1921年7月。在該刊的“沿革”一欄中,《浙江省立甲種農業學校沿革(1910—1921年)》對每年建設情況作了詳細的介紹。民國八年的情況是:“八年夏,農科生畢業計二十五人。大禮堂于是年落成,其他林場事務所、雨天操場、農林產制造廠、獸醫實驗室、標本儀器室、藥室等相繼建造。九年夏……”,沿革記錄細致到操場、標本儀器室、藥室建設,但未提到曾建測候所。高維魏撰寫的《省立甲種農業學校歷史》一文中也未提到曾建立測候所①1947年《國立浙江大學校刊》復刊第156頁。。測候工作所用儀器多為國外購買,費用較昂貴,浙江省立甲種農業學校為中等專科教育教學單位,如開展測候工作,必然在沿革中有體現。

1.3 浙江省立甲種農業學校是否設有測候所

浙江省立甲種農業學校、浙江農事試驗場同在杭州筧橋(現稱筧橋街道),同為北洋政府農林機構,相互亦有諸多關聯。浙江紹興人周清曾于1916—1922年任浙江省立甲種農業學校校長,并兼任浙江農事試驗場場長。在相隔如此近的兩個部門,在周清校長任期內的1919年,周清校長在浙江省立甲種農業學校再設測候所是完全不可能的。

浙江農事試驗場于1927年部分并入“國立第三中山大學”勞農學院,而浙江省立甲種農業學校即是勞農學院的前身。那么,浙江省立甲種農業學校是否曾設有測候所?也可以從1928年12月“國立浙江大學”秘書處發給勞農學院的公函以及1929年1月浙江大學回復“國立中央研究院”的公函中找到答案。

1928年12月,浙江大學秘書處轉發給勞農學院的公函:貴處第506號公函節開:案準浙江省政府交到“國立中央研究院”第67號公函一件內容:以“國立中央研究院”擬統籌全國測候事業,現在計劃擬分全國為若干氣象區,分任各省氣象之統計及天氣預報之責任,在此計劃未實現以前,擬先調查各省已經設立之測候所,搜集各地氣象成績以供研究之參考,故特函請貴省,希將所屬境內已成立之測候所,按照下列調查表填明賜告……。查貴院業已設有氣象測候所,相應檢奉表式一份,即希填明送處,以便特寄為荷。

1929年1月,“國立浙江大學”函復“中央研究院”公函中明確答復“查浙省現僅本大學農學院兼管之農事試驗場設有是項觀測所”。

從這兩份公函可以判斷,“國立浙江大學”農學院僅有一處測候所,其前身為浙江農事試驗場觀測科,并入“國立第三中山大學”勞農學院后改稱勞農學院測候所,1929年后改為“國立浙江大學”農學院測候所。浙江省立甲種農業學校未曾設測候所。

2 民國時期浙江空軍氣象機構

2.1 “中央航空學校”氣象臺成立時間及首任臺長

“中央航空學校”的前身為民國十七年(1928年)成立于南京的“中央軍校航空隊”。1931年秋,軍政部航空學校在南京成立。是年12月,航空學校遷杭州筧橋。1932年6月擴大改組為“中央航空學校”,隸屬于軍事委員會航空署。

《浙江省氣象志》《中國氣象史》對“中央航空學校”氣象臺成立時間的認定是一致的,均認定為成立于1935年。其中,《浙江省氣象志》認定首任臺長為劉衍淮,依據是當時 “筧橋中央航空學校”測候人員趙恕的一篇回憶錄②現存浙江省氣象局檔案室。。《中國氣象史》認定首任臺長為胡信。但吳增祥在《中國近代氣象臺站》一書中,對 “筧橋中央航空學校”氣象臺成立時間有異議,認為在學校成立時就存在,首任臺長為胡信,依據是臺灣氣象學會葉文欽撰寫的文章《劉衍淮教授與李憲之教授》③該文章發表在2004年潛科學網站上。。那么,“中央航空學校”氣象臺到底成立于何時?首任臺長是胡信還是劉衍淮?在查閱了大量的文史資料后,筆者認為 “筧橋中央航空學校”成立時就有氣象組,但氣象臺成立于1934年,首任臺長是胡信。

首先,在樂典④樂典1933—1937年曾在 “筧橋中央航空學校”擔任學生總隊副。《對國民黨第一所中央航空學校的回憶》一文中回憶:“1933年時,校長由蔣介石兼任,副校長毛邦初負實際工作。……此外,學校還設有氣象組(臺),組(臺)長胡XX,專任每天氣象觀測、預報,能飛不能飛,由該組升旗號顯示。……”

其次,在陳棲霞、朱鴻道、唐中和①陳棲霞,曾在國民黨“中央軍校航空班”、筧橋航校等處擔任參謀長、飛行教官等職;朱鴻道曾任國民黨空軍第三隊飛行員、參謀、站長等職;唐中和曾入筧橋航校第七期,于1937年畢業。《筧橋中央航空學校》一文中列出了航校成立時的編制和人事情況,明確航校成立時有氣象組,組長為胡信。

胡信,曾留學日本,在“中央航空學校”教授氣象學,自編教材講義進行授課。吉林省圖書館特藏部保存的《航空氣象簡要》出版于1935年8月29日,該書標注的作者為“中央航空學校”氣象臺臺長胡信。

《竺可楨文集》第22卷中,收錄了部分竺可楨與“中央航空學校”人員之間的往來信函。“中央航空學校”副校長毛邦初曾于1934年4月3日致信竺可楨:“敝校氣象臺自成立以來,裝置設備俱采最新式,在國內尚不多見。……”通訊組長尤佳章也曾于1934年3月致信竺可楨:“頃者章執教航校,校中新設氣象臺,擬添聘氣象教官兼研究員一人,視學歷為斷。”《中國空軍百年史》記載:1934年,“筧橋中央航空學校”受命航空署正式成立氣象臺。

作者判斷,在1931—1934年,航校應有氣象組這個機構,1934年正式成立氣象臺。

劉衍淮任航校氣象臺臺長的時間應為1936年10月,這在竺可楨日記中有詳細的說明。筧橋航校欲敦聘高級氣象專業人員前來授課,“中央航空學校”毛邦初委托“中央研究院”氣象研究所竺可楨所長代尋人選,經竺可楨的推薦,1936年10月,劉衍淮以博士及教授雙重資格被航空委員會任命為簡任技正教官授中校官階,應聘到“中央航空學校”擔任航空氣象學教官并兼航校氣象臺臺長。

2.2 空軍第十三總站測候區臺

衢州空軍總站測候班是抗日戰爭期間設立的氣象機構,該機構在《浙江省氣象志》《中國氣象史》中都有記載。但兩處將當時空軍在衢州的這個測候班,都稱作衢州空軍總站測候班,筆者認為不夠準確,應稱作空軍第十三總站測候區臺更為合適。

2.2.1 空軍第十三總站沿革

1937年8月,杭州地區空軍指揮部改編為杭州空軍總站,并成立測候班。1937年12月24日,杭州淪陷,中國空軍總指揮部電令:“衢州空軍站為我空軍出襲臺灣及敵寇本島之重要基地,杭州空軍總站著即改為衢州空軍總站,并兼理玉山場務,原衢州航空站撤消。”任命邢剷非為衢州空軍總站站長。1939年6月,衢州空軍總站改名空軍第十三總站,管轄衢州、建甌、玉山、麗水等機場,任命曹文炳為站長。1940年陳又超中校接替站長職務。1942年6—8月,日軍占領衢州,空軍第十三總站奉命撤至福建建甌。1942年8月,日軍撤出衢州,空軍第十三總站即從福建建甌遷回衢州。1944年6月,日軍發動金衢戰役,衢州又一次淪陷,空軍第十三總站又遷到福建建甌,直至1945年8月。抗日戰爭勝利后,南京空軍總部成立,空軍第十三總站的建制隨即撤消。

2.2.2 測候班概況

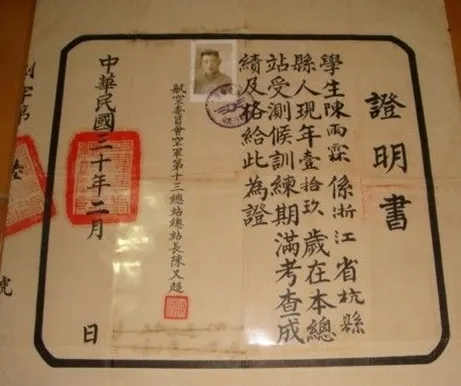

1937年8月,成立杭州空軍總站測候班,有觀測員斯杰、盧禎,測候士劉振山、孫儒范及測候兵數人,由趙恕任班長。12月24日,杭州淪陷,測候班隨總部撤往衢州,改稱衢州空軍總站測候班,地址在衢州東門街一民巷內,后遷城中公園。1939年6月,衢州空軍總站改名為空軍第十三總站,并成立測候區臺,測候區臺下設建甌、麗水、玉山等機場測候臺,開展氣象觀測和空軍飛行氣象保障服務(圖1)。測候區臺配有二等測候所設備一套,并負責管轄各機場測候臺的測候業務。1942年,趙恕調離,由顧鈞禧接任。衢州淪陷期間,測候區臺撤至建甌。1945年8月抗戰勝利,南京空軍總部成立,空軍第十三總站的建制隨即撤消。

圖1 空軍第十三總站測候訓練班測候訓練證明書(資料來源:湘泉雅集網站)

3 海岸巡防處氣象機構

《浙江省氣象志》《中國氣象史》《中國近代氣象臺站》三書中,都將北洋政府海軍部海岸巡防處設在坎門、嵊山的氣象機構成立時間認定為1929年,氣象機構名稱為測候所,測候所停止工作時間為抗日戰爭爆發前。但筆者在查閱民國海軍部資料時,發現這一結論有誤。坎門、嵊山氣象機構的名稱應為測候報警臺,成立于1926年,抗日戰爭期間停測,1945年后恢復。

3.1 成立時間

中國國家圖書館館藏的《海軍部海岸巡防處二十年報告書》(為民國時期史料)中有一節專門介紹海軍部海岸巡防處所屬氣象機關沿革,其中就包括嵊山、坎門的情況。

嵊山報警臺成立小史:民國十三年八月,由本處派員赴該島勘定設臺地點,十四年從事建設,是年四月信號桿落成,是年十二月臺屋及電桿工程一律完竣。十五年二月開辦,迄今工作不斷。

坎門報警臺成立小史:民國十四年冬,由本處派員赴該島勘定設臺地點,十五年從事建設,是年八月完成。十月開辦,迄今工作不斷。”

關于嵊山、坎門兩處氣象機構的成立時間,在這份資料中有詳細的說明。而在吳增祥《中國近代氣象臺站》中,兩處氣象機構成立時間的依據是1935年“國立中央研究院”氣象研究所的《氣象機關聯席討論會特刊》。筆者認為,民國二十年海軍部的這份報告書為第一手資料,應更為可信,故判斷兩臺成立的時間是1926年。

3.2 機構名稱

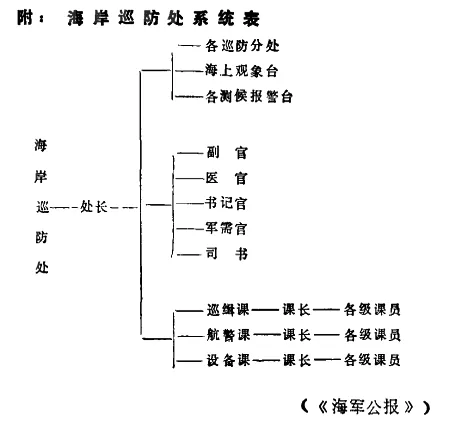

關于嵊山、坎門兩氣象機構的名稱,在《浙江省氣象志》《中國氣象史》《中國近代氣象臺站》都稱作測候所,這是不準確的。中華民國十九年五月八日公布的《海岸巡防處暫行條例》中附錄了海岸巡防處系統表(圖2)。

圖2 《海岸巡防處暫行條例》的附錄

在該表中,詳細列出了海岸巡防處的機構設置,其中就包括各測候報警臺。因此,嵊山、坎門兩氣象機構的名稱應為測候報警臺。海岸巡防處所屬報警臺包括吳淞、嵊山、沈家門、坎門、廈門等報警臺及東沙觀象臺。嵊山、坎門測候報警臺每日觀測八次,從零時起每三小時一次,觀測項目包括:氣壓、氣溫、濕度、風向風力、云量云形云向、降水量降水時間、能見度、天氣狀況、海面狀況等,觀測結果通報東沙觀象臺、青島觀象臺、南京氣象研究所電臺以及廈門、上海各報警臺。東沙觀象臺屬于海洋氣象臺,主要為航海安全服務,建于1925年12月,觀測項目與測候報警臺相比,還有地震、天文測量等項目,其設計優于全國其他觀象臺,該臺先由潮海關稅務司管理,后歸海岸巡防處管轄。

3.3 測候報警臺停辦時間

《浙江省氣象志》《中國氣象史》認為兩處測候報警臺于1935年和1936年停辦。吳增祥文認為兩處氣象觀測至抗日戰爭爆發前夕。筆者查閱《中國海軍大百科全書》及《中華民國海軍史料》,認定兩處觀測至抗日戰爭爆發前夕,但1945年后又恢復。

關于兩處機構沿革,《中華民國海軍史料》有相關的描述:“1938年,海軍東沙島觀象臺及浙江嵊山、沈家門、坎門和廈門各無線電報警臺先后為日本海軍所占據,全國海岸巡防處及分處亦先后結束,所有人員均調往各炮臺、各布雷隊做抗日工作。”《中國海軍大百科全書》亦有記載:“抗日戰爭爆發后,海岸巡防處于1938年撤銷,巡防事務移歸海軍總司令部辦理。抗日戰爭勝利后,在海軍軍區之下,恢復巡防處建制,所屬觀象臺和報警臺,分設于吳淞、沈家門、坎門、嵊山、廈門和東沙島。

4 與美軍合辦的氣象機構

《浙江省氣象志》《中國氣象史》記載的民國時期與美軍合辦的氣象機構共兩類:一是昆明美軍總部與省測候所合辦的氣象機構;二是中美合作所在浙江建立的氣象站。筆者在查閱相關資料過程中,發現這兩類機構與筆者掌握的史實有出入。

4.1 中國東南氣象學會在浙江建立的測候所

關于昆明美軍總部與省測候所合辦的氣象機構,《浙江省氣象志》《中國氣象史》記載如下:“1945年4月,為配合盟軍作戰,在東南沿海部署反攻之時,昆明美軍總部派員來云和,與省測候所合作培訓17名氣象人員,先后在浙江省的云和、黃巖、天臺成立測候所,每天定時供給昆明美軍總部(美第十航空隊)氣象情報。抗戰勝利,美軍在華任務完成后,相繼返國,云和測候所遷杭州云居山,天臺與黃巖測候所合并。”

筆者在查閱陳遵鼐①陳遵鼐為當時分配至云和測候所的測候員。撰寫的回憶錄《抗日戰爭時期中美氣象合作組織——中國東南氣象學會》,所記錄內容與上述情況出入較大。據陳遵鼐回憶,該機構是由美空軍第十測候隊與福建省氣象局聯合成立的“中國東南氣象學會”(英文簡稱“MASEC”),并非昆明美軍總部與浙江省測候所合辦的機構。此組織經福建省批準,于1944年10月初正式成立。學會成立后,立即登報公開招生,開辦短訓班。學員結業后,再派往各測候所工作。由此可以判斷,昆明美軍總部與浙江省測候所并未合辦過氣象機構,當時各測候所掛牌名稱均為“中國東南氣象學會XX測候所”。

中國東南氣象學會在浙江建立的氣象機構,并非云和、黃巖和天臺,而是云和、天目山和淳安,抗日戰爭勝利后,又在杭州、黃巖設測候站。據浙江省氣象所1945年編寫的《浙江三四年度加強氣象測候計劃》,中國東南氣象學會在云和、淳安和天目山設立測候站。1945年8月,福建省氣象局按美軍通知即向各所宣布觀測、發報工作暫停,原地待命。1945年9月3日,各測候所人員攜帶全部氣象和電訊器材撤回永安交福建省氣象局接管。所有測報人員多數由福建省氣象局接收分配工作。因此,“云和測候所遷杭州云居山,天臺與黃巖測候所合并”與事實不符。

應美空軍要求,中國東南氣象學會于1945年11月又在杭州、黃巖設立測候站,其中,杭州紫陽山測候站設于吳山汪王廟,于是年11月15日起向福建永安美軍第十測候隊發送氣象報告。1946年初,美空軍最后一批撤離前停止發報,但觀測仍繼續。1947年,浙江省氣象所測候地點由外西湖21號(孤山博物館)遷至此處。

4.2 中美合作所在浙江建立的氣象站

中美特種技術合作所(簡稱:中美合作所)成立于1943年4月。為了美國太平洋艦隊對日作戰需要,美國海軍作戰總指揮、海軍艦隊總司令厄尼斯特·約瑟夫·金上將于1943年初委派海軍準將梅樂斯到重慶,與國民政府軍事委員會調查統計局戴笠協商后成立“中美合作所”。主要合作內容有:交換日軍海陸空軍事情報,搜集中國大陸氣象情報,訓練游擊隊,挺近日軍后方,協助美軍在中國沿海登陸作戰,共同迅速殲滅日寇等。為此,雙方同意美方可以接近并利用中國的情報組織,為美軍對日戰爭服務。作為交換條件,美方將提供設備及培訓中方人員,提高其情報能力及戰斗力。此后,“中美合作所”一直從事培訓和裝備戴笠領導的軍統部隊,運作其下屬的情報站,開展對日游擊戰,直至1945年8月日本投降。1946年3月,“中美合作所”宣布解散。

“中美合作所”的氣象技術合作,主要有兩個方面:一是成立氣象訓練班,培訓氣象人員;二是建立氣象總站和氣象臺站,進行氣象觀測和天氣預報,為美軍提供氣象情報,實施氣象保障服務。“中美合作所”前后培訓了二百多名氣象人員,相繼在全國設立了165個氣象站和通訊電臺。

關于中美合作所在浙江建立的氣象站,《浙江省氣象志》《中國氣象史》均認定為3個,分別是杭州、溫州和海門;但吳增祥《中國近代氣象臺站》認定為4個,除上述三站外,還有平陽(鎮霞關)。那么,中美合作所在浙江到底建立了幾個氣象站?

由于中美合作所的部分檔案尚未解密,原始檔案無從查找。但從《上海市氣象志》《中國近代氣象史資料》等資料可以判斷,確實存在平陽(鎮霞關)氣象站。

《上海氣象志》“總述”中記載:“1946年1月,上海氣象臺擴建為華東區域氣象行政中心,管轄龍華、溫州、屯溪、海門、杭州、平陽(鎮霞關)6個氣象站和定海測候所。”在《國民政府時期的中央氣象局》一文中,中央氣象局于1947年接收的國防部二廳氣象總站暨所屬各站中,也包括鎮霞關三等氣象站。

根據吳增祥《中國近代氣象臺站》的描述:鎮霞關氣象站由中美合作所于1945年8月設立,1946年3月“中美合作所”解散,8月“中美合作所”上海氣象總站暨所屬氣象臺站共41站(包括鎮霞關,為三等站)改隸國防部二廳管轄。1947年6月,根據國民政府行政院訓令,要求所有氣象臺站均置于民國中央氣象局領導之下,國防部二廳所屬的41個氣象臺站、氣象人員歸屬中央氣象局。中國氣象局檔案館保存的“中華民國三十七年六月份各地氣象要素統計”檔案中,有一份上海臺民國三十七年一至六月業務報告,其中也包括鎮霞關的資料,注明每日觀測八次。據此可以判斷,1948年6月,鎮霞關氣象站還在正常工作。

5 東方大港測候所

關于東方大港測候所,《浙江省氣象志》《海鹽縣志》都有介紹:即交通部東方大港籌委會于1930年3月在海鹽縣設立東方大港測候所一處,于1933年停止工作。這一結論,在其他志書中也出現過。但筆者在查閱各類文史資料時,發現這一結論不準確。

5.1 測候所建設主體

測候所成立時的建設主體并非交通部,而是國民黨中央建設委員會東方大港籌備處。

東方大港是孫中山《建國方略》中港口建設計劃的重要內容。1929年3月,國民黨中央建設委員會成立東方大港籌備處,推進這一實業計劃。是年5月組織東方大港測量隊到乍浦工作。1931年,該籌備處由交通部和鐵道部接管,并于是年10月組建東方大港籌備委員會①《籌浚東方北方兩港》,《申報》,9版,1931年10月18日。。1935年7月,該委員會裁撤。

5.2 測候所設立

東方大港籌備處設立的測候所到底是一處還是兩處,在《張靜江先生文集》《申報》中可以找到答案。

《張靜江先生文集》(注:張靜江,曾任國民黨中央建設委員會委員長)中,專門介紹了東方大港的測量工作:“十八年五月組織測量隊出發測量,至十九年一月止,即將三角網及精密水準測量完竣全線長七十余公里,東起乍浦、獨山,西達海寧舊倉,共設混凝土永久性水準標志一百余座,又設立內河水標站多處,并于海鹽、海寧等處設立氣候測驗所。”在1930年11月3日《申報》第七版中,也專門介紹了東方大港一年來的籌備經過:“建委會以開辟東方大港、為職責所在,十八年春特派水利處處長陳懋解及審核科科長陳湛恩,前往浙江乍浦海鹽與澉浦一帶,實地勘查,擬即報告,旋即購備儀器、組織測隊,期作基本材料之搜集,以為將來建筑港埠設計之根據。惟以國家經費困難,乃先設立東方大港籌備處測量隊,于港址一帶,作三角及水準之測量,并于港區乍浦海鹽澉浦內河等處,設立水標站,以觀海潮與內河水位之高低,又于海鹽設立氣候測驗所,以觀測氣象之變化。測量隊于是年四月底籌備完畢,五月出發,至十九年一月,即將三角網及精確水準測量完竣。全線長七十余公里,東起乍浦、獨山,西達海寧舊倉,所有三角點及水準標志、均制以混凝土,以垂永久。迄十九年二月,在海寧裝設氣候測驗所……”

在這兩個史料中,均提到測候所的設立,明確東方大港測候所共有2處,即海鹽和海寧各一處。

6 結語

民國時期浙江氣象機構因歸屬不一,要真實還原歷史,還需要對歷史資料進行不斷的收集和整理。農事試驗場觀測科是浙江自辦最早的測候所;中央航空學校曾于1934年設立氣象臺,首任臺長胡信;中國東南氣象學會曾在浙江建立測候所等等,這些結論都是在查閱了大量的歷史資料的基礎上,對前期研究成果的糾正,在現階段都是真實可信的。氣象史料的挖掘和整理是一項長期的工程,隨著電子檔案的不斷完善,歷史資料的不斷豐富,氣象歷史將更接近真實。

深入閱讀

陳義產, 1989. 浙江農業大學的發展. 高等農業教育, 2: 62-64.

顧國泰, 2013. 艮山門外話桑麻.杭州: 杭州出版社.

黃華平, 2011. 國民政府鐵道部研究. 合肥: 合肥工業大學出版社.

任振泰, 1998. 杭州市地方志編纂委員會. 北京: 中華書局.

王德堅, 1992. 海鹽縣志.杭州: 浙江人民出版社.

王建明, 2016. 留學生與近代中國軍事航空研究. 桂林: 廣西師范大學出版社.

楊志本, 1987. 中華民國海軍史料. 北京: 海洋出版社.

中國近代氣象史資料編委會, 1995. 中國近代氣象史資料. 北京: 氣象出版社.