康復護理干預對精神分裂癥患者服藥依從性與生活質量的影響

林潤瓊 朱珊珊

精神分裂癥是常見的一種臨床重性精神疾病,其臨床癥狀多表現為感知覺、情感、行為、思維等多方面功能不協調與精神障礙,該疾病目前病因尚未明確且病程比較長,具有康復難度大、易復發、預后差等特點[1]。該疾病患病例數逐年遞增,若不及時對該疾病采取相應措施,會對患者的日常生活、工作產生一定影響,嚴重的還會致使其退化社會功能、行為不穩定等。因此,尋找對精神分裂癥患者有效的的護理方法尤為重要,對患者融入社會、身體康復具有重要意義。本文就精神分裂癥患者采用康復護理干預后的臨床效果進行分析,發現該護理方案對精神分裂癥患者的服藥依從性與生活質量均產生重要影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018 年10 月~2019 年1 月于本院接受治療的30 例精神分裂癥患者作為研究對象,采用隨機分配的方法將其分對照組和觀察組,每組15 例。納入標準:符合精神分裂癥狀的診斷標準;住院時長>3 個月。排除標準:重大疾病患者。對照組中男8 例,女7 例;平均年齡(39.56±1.42)歲;平均病程(3.72±1.21)年。觀察組中男7 例,女8 例;平均年齡(40.12±1.56)歲;平均病程(4.12±1.14)年。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 兩組患者均給予常規抗精神藥物治療,對照組采用常規護理方法。觀察組在對照組基礎上實施為期12 周的康復護理干預,具體如下。①日常生活能力訓練:著重訓練患者日常生活的規律性及主動性,鼓勵和督促患者進行生活自理,要求患者遵守醫院規定,按時起床、洗漱、穿衣、整理床鋪,搞好個人衛生[2]。②社交能力訓練:1 次/周,每次30 min~1 h。護理人員指導患者如何使用某一種技能,在假定的情景中進行角色模擬,由護理人員給予反饋,指導患者改進,練習結束后要完成一定的課后作業。通過反復強化,使患者掌握這項社交技能[3]。③服藥自我管理訓練:2 次/d,分2 期完成。第1 期內容:護士到床邊派藥并向患者介紹藥物的名稱、用法、劑量、服藥時間、注意事項,患者進行復述。第2 期內容:督促患者按時到護士站進行取藥,患者口述藥品名稱、劑量后,護士指導其自覺服下。護士對表現優良患者表示鼓勵表揚。④健康宣教:對患者普及精神分裂、精神衛生的知識,每周進行1 次宣教,每次至少20 min,宣教內容包括精神分裂癥藥物治療的相關知識、精神分裂癥患者的家庭護理,精神分裂癥的病程、結局與復發,精神分類癥患者的康復[4]。⑤文娛訓練:2 次/周,每次30 min~1 h,內容包括唱歌、手操、太極等。⑥精神癥狀護理:當患者出現真性幻覺等癥狀時,如將現實與幻想混為一談、行為怪誕等,護理人員應充分了解患者病情的變化,觀察其幻想內容與表現,通過適當的勸說、解釋、指導使患者恢復到正常的狀態,可有效的防止患者在幻想狀態中出現各種意外(跳樓、自殺等)。

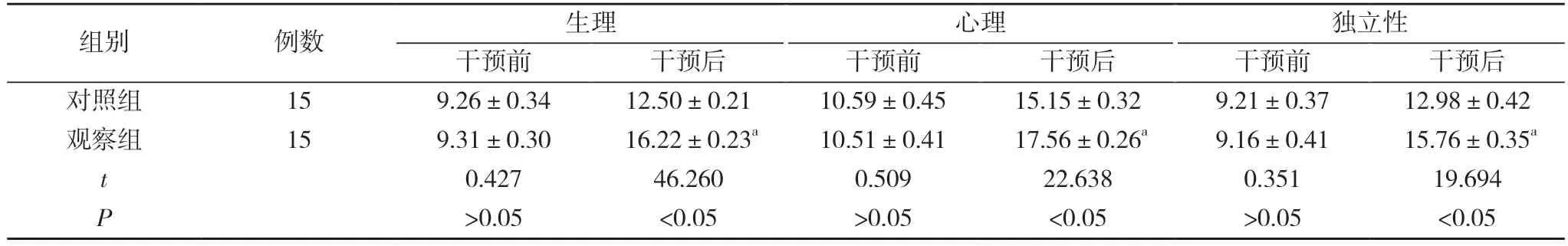

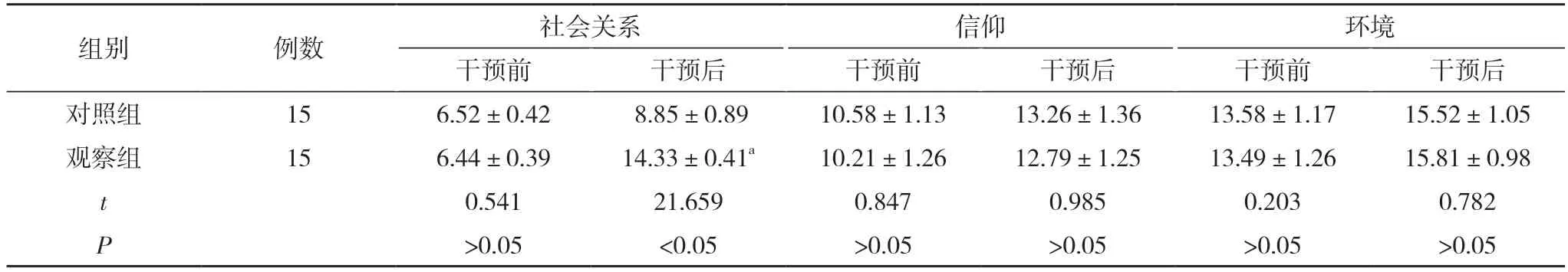

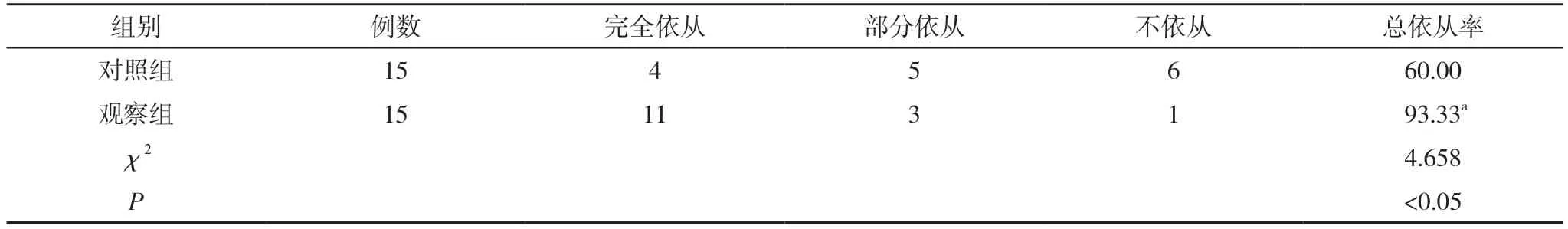

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者干預前后生活質量評分及服藥依從性。干預前后,了解患者服藥情況并讓其填寫世界衛生組織生存質量測定量表(WHOQOL-100),量表共有生理、心理、獨立性、社會關系、信仰、環境6 個方面內容,每個方面小計20 分,總計120 分,得分越高則說明生活質量越好。依從性判定標準:若患者能夠按照囑咐,定時定量自覺服用藥物,產生相關有效作用,則為完全依從;若患者能定量服用藥物,但卻私自減少了服用次數,則為部分依從;若患者未能按照囑咐定時定量服用藥物,甚至拒絕服藥,則為不依從。總依從率=(完全依從+部分依從)/總例數×100%。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者生活質量評分比較 干預前,兩組患者的信仰、環境、生理、心理、獨立性、社會關系評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。干預后,觀察組患者的生理、心理、獨立性、社會關系評分均高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05);兩組組患者的信仰、環境評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

2.2 兩組患者服藥依從性比較 干預后,觀察組患者的服藥總依從率93.33%高于對照組的60.00%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者生活質量評分比較(,分)

表1 兩組患者生活質量評分比較(,分)

續表1

表2 兩組患者服藥依從性比較(n,%)

3 討論

長期住院的慢性精神分裂癥患者生活在單調的環境中,生活上的依賴、被動性加重了患者的社會退縮及精神衰退[5]。本文對照組采用常規護理方法,對患者的恢復具有一定作用。常規護理雖然能較好的促進患者的恢復,但并未達到預想狀態。觀察組在對照組礎上增加康復護理干預。通過日常生活能力訓練,護理人員為患者制定有效地訓練計劃,鼓勵患者參與康復過程的每一個階段,指導患者自我照顧及料理生活,克服生活懶散、終日臥床等一些不良的行為習慣[6]。對患者的健康宣教護理以及服藥自我管理的訓練,可促進其病情的好轉,同時督促其按時自主服藥,鞏固藥效,可有效的提高其服藥依從性[7]。經研究,干預后,觀察組患者的服藥總依從率93.33%高于對照組的60.00%,差異具有統計學意義(P<0.05)。精神分裂癥患者長期沉浸自我幻想中,對患者的社交技能訓練和文娛訓練,能一定程度上提高患者獨立生活的能力,對其重新步入社會具有重要意義[8]。當病情穩定時,可對其心理加以疏導,正確認識精神病癥狀,提高思想修養,通過指導或教育,讓其樹立知足常樂、思想開朗、心情舒暢等健康的人生觀,使其看到希望并增強戰勝病魔的信心。通過給患者實施康復護理干預,通過良好的生活、適當的活動,能有效的提高患者的生活質量,對患者的康復具有一定意義。干預前,兩組患者的信仰、環境、生理、心理、獨立性、社會關系評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。干預后,觀察組患者的生理、心理、獨立性、社會關系評分均高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05);兩組組患者的信仰、環境評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。該結果與上述結論相符。

綜上所述,對精神分裂癥患者的護理中實施康復護理干預,能有效的促進患者精神康復并改善其服藥依從性和生活質量,值得臨床推廣。