康復護理干預在急性心肌梗死患者護理中的臨床效果及對預后的影響探討

黎清秀

急性心肌梗死是臨床一種危重疾病,具有發病率高、致殘率高、病死率高的特征。發病是由于患者冠狀動脈粥樣硬化,血供異常,造成心肌部位嚴重缺血甚至壞死。近年來,該病以45 歲以下人群為高發年齡段,且呈逐年遞增趨勢發展,如果不能及時搶救,極易導致心臟功能受損越來越嚴重,進而威脅生命安全。心率不穩、心律失常、心肌疼痛、心源性休克是急性心肌梗死的常見并發癥,一旦這些并發癥出現,將會增加治療難度,且不利于患者病情的穩定,同時對預后也有巨大的干擾[1]。而加強科學的護理干預措施,可有效提升治療效果,預防并降低各類并發癥發生率,另外給患者的預后帶來積極的影響。實驗選取104 例急性心肌梗死患者,探討了兩種不同護理干預方案的總體效果,旨在為患者提供最佳的護理方案。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年1~12 月本院收治的104 例急性心肌梗死患者作為研究對象,隨機分為觀察組和對照組,每組52 例。觀察組患者男34 例,女18 例;年齡最小42 歲,最大81 歲,平均年齡(56.81±8.21)歲;心肌梗死部位:位于前間壁12 例,位于前側與內膜下20 例,位于前、下、后壁20 例;發病時間最短1 h,最長18 h,平均發病時間(7.12±3.63)h。對照組患者中男32 例,女20 例;年齡最小41 歲,最大80 歲,平均年齡(56.18±8.17)歲;心肌梗死部位:位于前間壁14 例,位于前側與內膜下21 例,位于前、下、后壁17 例;發病時間最短1 h,最長19 h,平均發病時間(7.22±4.26)h。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:患者入院均經心電圖檢查、冠狀動脈造影檢查,結合臨床癥狀,確診為急性心肌梗死;患者均經醫院倫理委員會批準;均知情且簽署同意書。排除標準:存在嚴重并發癥者,如心律失常、心源性缺血等;合并感染者;合并心肌病及其他急性腦血管疾病者;存在認知功能障礙者。

1.3 方法 對照組實施常規護理干預,護理人員密切觀察患者的生命體征,避免各種異常發生;為患者提供舒適的治療環境,調節好室內的溫度和濕度等;結合患者的病情及機體狀況,為其提供飲食指導;此外,定時幫助患者翻身拍背,給予生活護理。觀察組實施康復護理干預,內容具體如下。

1.3.1 體位干預 待患者病情穩定后,為其調節好病房內的溫度和濕度,使用手控搖床,采取平臥位與60°階梯式半臥位交替急性,每隔1 h 左右變換一次體位。注意,需要先由平臥位抬高床頭至15°,然后緩慢繼續抬高,30 min 后,促使患者恢復平臥位。

1.3.2 運動干預 患者病情不穩定期間,需要絕對臥床休息,確保病房內安靜,保證患者能夠得到充分的休息。入院3 d 后,待患者病情穩定可逐漸進行被動活動鍛煉,同時定時為患者翻身,幫助按摩四肢肌肉,注意控制好力度[2]。入院4~5 d,協助患者取半坐位進行進食,鼓勵患者主動活動,四肢、關節,還可以進行屈伸運動鍛煉,15 min/次,4 次/d。若患者病情良好,可指導進行主動翻身,護理人員同時幫助叩背,促進排痰。入院6~7 天 d,鼓勵患者床上坐起,入院8~10 天 d,協助患者進行下床活動,指導圍著床慢走,5 min/次,2 次/d。入院10~14 d,指導患者病房外活動,每次平地行走距離依情況而定。病情控制良好,精神狀態良好的患者,可協助上下樓1 層,2 次/d。患者入院15 d 后,可結合具體情況,模擬出院后早期活動量,告知適當增加戶外活動量,如有異常,需及時終止運動[3]。待患者病情穩定后,可進行院外維持治療,此時可在家中積蓄康復療養,可依據自身實際情況,處理一些簡單的家務勞動,參加一些輕松的文娛活動,但運動期間,要避免情緒過于激動,每周來院進行血流動力學、心電圖等檢查,這樣可為后期康復干預提供指導。運動期間,家屬還要加強監測力度,給予患者更多的鼓勵和安慰,這些都有利于患者身體的康復。

1.3.3 其他護理 告知患者每日按時服藥,聽從醫生意見調整 用藥方案,注意休息,避免熬夜,關注天氣變化,依情況添加衣物,避免受寒。日常生活中,要保持心情愉悅,避免情緒波動較大。飲食方面,要清淡低脂飲食,若存在高血壓、糖尿病,還應做到低鹽飲食,多吃蔬菜瓜果,保證機體營養。學會自測血壓、心率,隨時了解心臟功能情況,如有異常,應及時來院就診。

1.4 觀察指標及判定標準 對比兩組治療依從性、并發癥發生情況、預后情況。①治療依從性:完全依從:患者能夠完全遵醫囑并配合護理人員;部分依從:患者基本遵照醫囑,部分事項配合護理人員;不依從:患者完全不遵醫囑,不配合護理人員。總依從率=完全依從率+部分依從率。②并發癥包括心率不穩、心律失常、心源性休克、心肌疼痛。③預后情況:BI 指數:評估內容包括洗澡、更衣、上下樓梯、進食、行走等,總分為100分,得分越高,說明患者生活自理能力越好。生活質量評分:分值與生活質量狀況成正比。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數 ± 標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

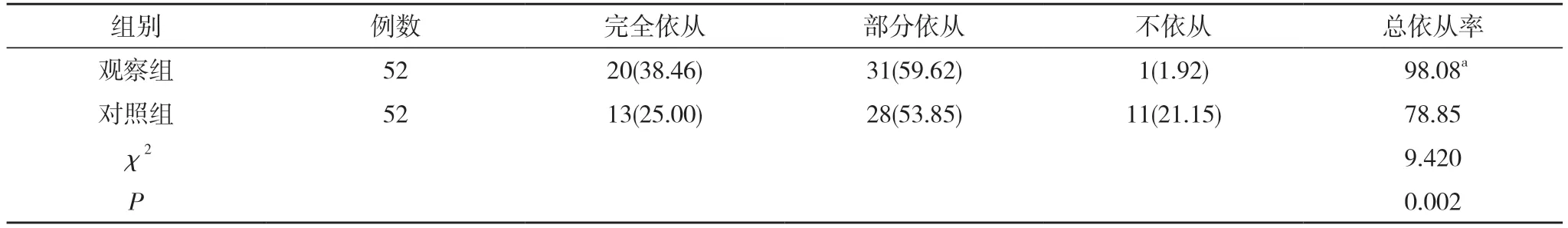

2.1 兩組治療依從性對比 觀察組治療總依從率高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

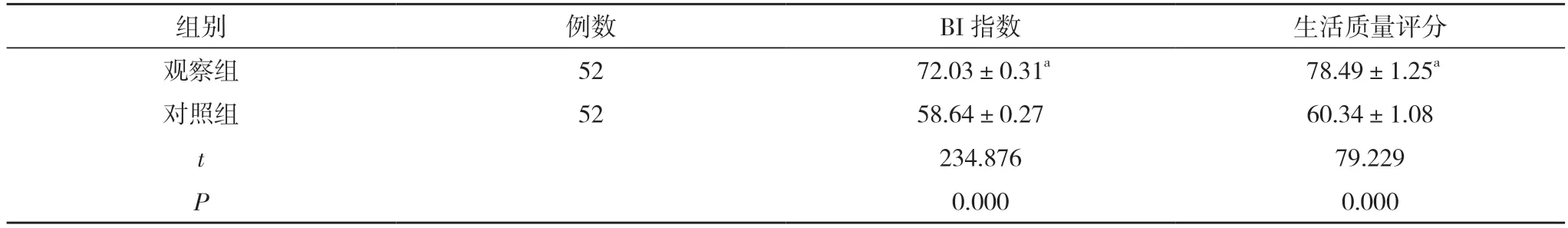

2.2 兩組預后情況對比 觀察組BI 指數、生活質量評分均高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

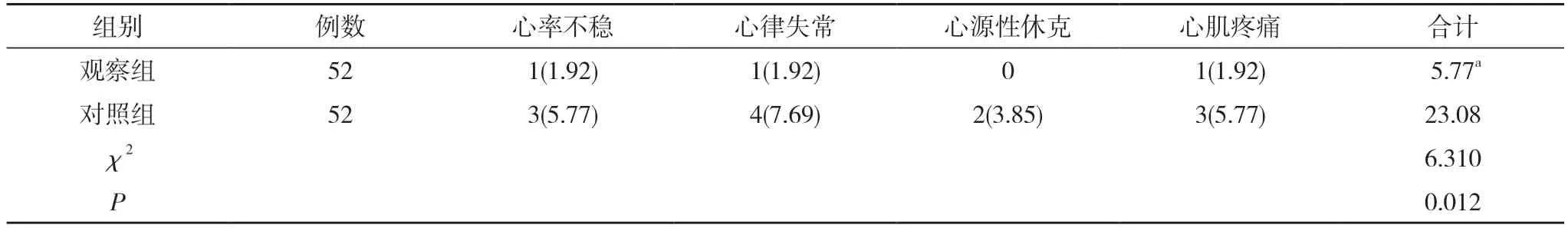

2.3 兩組并發癥發生情況對比 觀察組并發癥發生率低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組治療依從性對比[n(%),%]

表2 兩組預后情況對比(,分)

表2 兩組預后情況對比(,分)

注:與對照組對比,aP<0.05

表3 兩組并發癥發生情況對比[n(%),%]

3 討論

現代醫學研究認為:急性心肌梗死的發病原因是冠狀動脈粥樣硬化,此外,與患者血脂異常、長期吸煙、體重超重、長期不合理飲食、心臟疾病、糖尿病等有密切的關系[4]。臨床上部分患者發病前會出現胸部不適、心悸、乏力、煩躁、心前區疼痛等癥狀,還有部分患者發病前無明顯癥狀,病灶突然出現。由于急性心肌梗死屬于一種為危重性心血管疾病,一旦不能及時治療,將會直接損壞患者的心臟功能,進而影響生活質量[5]。及時搶救固然重要,但同時配合科學的護理干預措施也比較關鍵。康復護理干預屬于臨床護理的一種,主要針對患者各種功能障礙實施干預,如運動干預、體位干預、飲食干預等,最大限度幫助患者改善心理、身體等多方面的障礙,進而促使其重獲獨立生活的能力,提高預后。實驗對觀察組患者應用,取得了良好的效果[6]。結合研究結果顯示:觀察組治療總依從率為98.08%,高于對照組的78.85%,差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組BI 指數、生活質量評分分別為(72.03±0.31)、(78.49±1.25)分,均高于對照組的(58.64±0.27)、(60.34±1.08)分,差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組并發癥發生率低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。可見,急性心肌梗死患者的理想干預方案是康復護理干預措施,此方案的應用,總體效果良好,利于疾病的治療,且對改善預后有積極的影響。

綜上所述,對急性心肌梗死患者進行對癥治療并實施康復護理干預措施,可有效提升治療依從性,降低并發癥發生率,且有益于預后。