呼吸功能訓練對肺炎患兒康復效果的影響探討

陶靜 韓雪婷

肺炎(pneumonia)在兒童期十分常見,目前我國的住院患兒中約24.5%~56.2%的患兒是由肺炎入院[1]。小兒的呼吸系統尚未健全,抵抗力較差,致使該年齡段為肺炎高發期。一旦感染肺炎,致病微生物與人體免疫活性物質持續作用,會增加滲出物的分泌,導致患兒出現肺通-換氣功能障礙,嚴重危及其健康發育甚至生命安全[2,3]。小兒肺炎經及時規范治療后雖可有效改善癥狀,但肺功能仍需要一定的時間恢復,此時輔以適當的護理措施也非常必要。為此,本院特選取2018 年3 月~2020 年1 月收治的部分肺炎患兒開展呼吸功能訓練,取得較滿意的干預成效。具體報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018 年3 月~2020 年1 月本院收治的100 例肺炎患兒作為研究對象,按照隨機數字表法分為對照組和實驗組,各50 例。實驗組患兒中男26 例(52.0%),女24 例(48.0%);年齡4~13 歲,平均年齡(9.6±4.3)歲。對照組患兒男28 例(56.0%),女22 例(44.0%);年齡3~14 歲,平均年齡(9.8±5.1)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準[4]:①與小兒肺炎的診斷標準吻合,雙肺呼吸音粗,有咳嗽、咳痰與濕性啰音等癥狀;②年齡3~14 歲;③患兒家長知曉此次研究內容,且已在研究相關同意材料上簽名。排除標準:①伴嚴重先天性疾病或心腦肝腎疾病;②精神異常或昏迷;③合并其他肺部疾病等。

1.2 方法 所有患兒均給予常規抗感染、霧化治療。對照組患兒接受常規護理指導,包括嚴密監測患兒的生命體征及病情,指導患兒用藥、對癥處理并發癥等措施。實驗組患兒在對照組基礎上開展呼吸功能訓練,通過親身示范與語言講解指導患兒進行呼吸功能訓練,2 組/d,具體以患兒心率較靜息時增加<30 次/min、呼吸頻率較靜息時增加<8 次/min(無呼吸困難癥狀)為宜。主要內容包括:①吸氣阻力訓練。由專業護理人員使用深呼吸訓練器(江蘇蘇云醫療器材有限公司生產,型號:Tri-Gym)對患兒進行呼吸訓練,在患兒可耐受條件下進行,3~5 min/次,此后逐步增加至5~10 min;每次完成練習后指導患兒正確咳嗽,以促進排痰;②腹式呼吸訓練。在臥位、前傾站位或坐位(前傾依靠位)下囑患兒深而慢呼吸,呼氣與吸氣時間比為1∶2 或1∶3,深呼吸頻率為8~10 次/min,3~5 min/次,每日數次,逐步做到能夠在活動中進行腹式呼吸;③縮唇呼吸訓練。在站位或坐位下練習,囑患兒經鼻吸氣后適當屏氣,再縮唇呼出氣體,呼氣時縮攏口唇呈“吹口哨”樣,呼氣約4~6 s/次,吸氣與呼氣時間比為1∶2,5~10 min/次;④呼吸體操訓練。a.指導患兒平伸上肢吸氣,雙手壓腹呼氣;b.抱頭吸氣,轉體呼氣;c.在站立位下指導患兒抬高上肢吸氣,蹲位呼氣;d.完成上述步驟后平靜、緩慢呼吸。鍛煉時可結合患兒的具體情況選用,也可逐一完成上述步驟;⑤抱枕咳嗽法。為患兒提供軟枕,并指導其用雙手抱住,先平緩吸氣,吸氣過程中上身稍微往前傾,再于腹肌收縮、腹壁內收的情況下咳嗽,每吸氣1 次連續咳嗽3 次,剩余氣體通過縮唇動作排出;稍作平靜呼吸后再繼續重復練習上述步驟,練習時應避開進食后或飲水后,以防出現惡心或食物反流等情況,5 min/次,4 次/d。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組患兒家長的護理滿意度、并發癥發生情況及護理前后肺功能指標。采用本院編制的滿意度調查問卷統計患兒家長的護理滿意度,問卷表設有很滿意、基本滿意、不滿意3 項,當場發放后及時回收,回收率100%。滿意度=(很滿意+基本滿意)/總例數×100%。肺功能指標包括FVC、FEV1、PEF、FEF25%~75%。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差() 表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒家長的護理滿意度比較 實驗組患兒家長對護理很滿意31 例,基本滿意18 例,不滿意1 例,滿意度為98.0%;對照組患兒家長對護理很滿意18 例,基本滿意24 例,不滿意8 例,滿意度為84.0%。實驗組患兒家長護理滿意度高于對照組,差異有統計學意義(χ2=5.983,P<0.05)。

2.2 兩組患兒并發癥發生情況比較 實驗組患兒發生肺不張1 例、胸腔積液1 例,肺氣腫0 例,并發癥發生率為4.0%;對照組患兒發生肺不張、胸腔積液及肺氣腫分別為4、2 和2 例,并發癥發生率為16.0%。實驗組并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(χ2=4.000,P<0.05)。

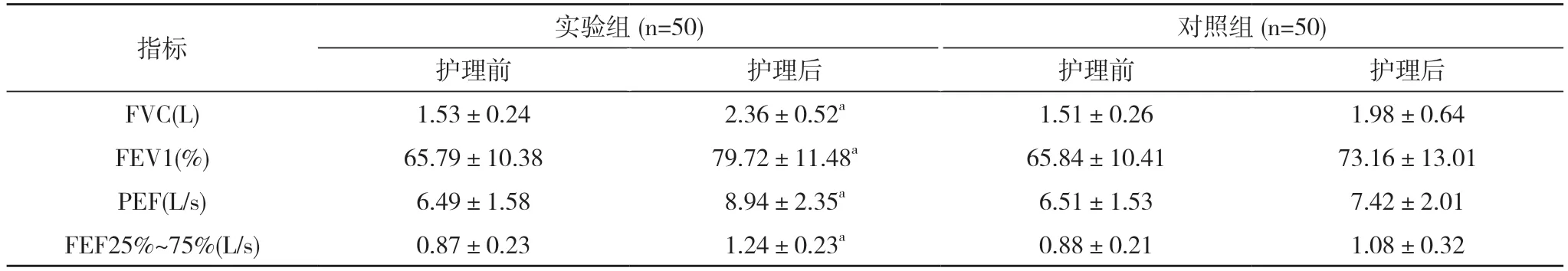

2.3 兩組患兒護理前后肺功能指標比較 護理前,兩組FVC、FEV1、PEF 及FEF25%~75%比較,差異無統計學意義(P>0.05);護理后,實驗組FVC、FEV1、PEF及FEF25%~75%均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患兒護理前后肺功能指標比較()

表1 兩組患兒護理前后肺功能指標比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

肺炎是一種較常見的小兒呼吸系統疾病,通常是由病毒、支原體以及葡萄球菌等病原微生物感染引起,經及時規范治療后其臨床癥狀雖可得到明顯的控制,但此階段患兒的氣道以及肺功能仍未完全恢復正常,加之小兒的呼吸系統尚未完全發育、纖毛運動較弱,極易在各種因素作用下導致肺炎復發,使患兒的肺功能受到明顯損害[5,6]。因此本院在收治的部分肺炎患兒中開展呼吸功能訓練,重視采取措施改善肺炎恢復期患兒的呼吸功能也至關重要。

呼吸功能訓練是目前國內臨床廣泛開展的護理措施之一,一般被用于外科手術、吸入性損傷以及慢性阻塞性肺疾病等患兒群體[7]。其能夠借助一系列規范、系統的有效呼吸訓練,增強呼吸肌的肌力以及耐力,緩解患兒的呼吸困難癥狀,在改善肺部通-換氣功能、提高呼吸的協調性等方面均具有重要作用。陳珊珊[8]的研究在80 例肺炎患兒中開展呼吸功能訓練,發現呼吸功能訓練在改善多項肺功能指標如FEV1、PEF 等方面有明顯效果,優于單純常規護理。高艷軍[9]的研究中,顯示呼吸功能訓練能夠有效促進排痰,并可減少肺炎相關并發癥的發生。趙賀敬[10]研究認為,呼吸功能訓練的開展能夠促進患兒康復,提高家長滿意度。

兒科專科有其特殊性,本研究結合小兒患兒的特點,開展縮唇呼吸訓練、呼吸肌訓練以及全身性呼吸操等一系列呼吸功能訓練,結果顯示,護理后,實驗組FVC(2.36±0.52)L、FEV1(79.72±11.48)%、PEF(8.94±2.35)L/s 及FEF25%~75%(1.24±0.23)L/s 均優于對照組的(1.98±0.64)L、(73.16±13.01)%、(7.42±2.01)L/s、(1.08±0.32)L/s,差異有統計學意義(P<0.05)。實驗組患兒并發癥發生率為4.0%,低于對照組的16.0%,差異有統計學意義(χ2=4.000,P<0.05)。由此充分說明了在肺炎患兒恢復期開展呼吸功能訓練的可行性,較單純常規護理指導更利于促進患兒肺功能的恢復;并且,問卷調查顯示,實驗組患兒家長的護理滿意度為98.0%,高于對照組的84.0%,差異有統計學意義(χ2=5.983,P<0.05)。與相關研究有一致性。

綜上所述,對肺炎患兒開展呼吸功能訓練,能夠顯著改善其肺功能、減少相關并發癥的發生,同時家長對護理工作的認可度也更高,值得推薦。