北京市居民網絡訂餐現狀與食品安全認知、態度及行為調查

李燕婕,周 地,苑林宏

(首都醫科大學公共衛生學院,北京 100069)

食品安全是關系國計民生的重要社會問題,一直受到公眾的廣泛關注與熱議。隨著互聯網的發展,作為“互聯網+”餐飲的典范代表,網絡訂餐發展迅速。截止到2017年12月,我國網絡訂餐用戶規模達到3.43億,網絡訂餐成為居民日常就餐的重要方式之一[1]。網絡訂餐在為居民飲食消費提供便利和實惠的同時,其網絡隔空交易的經營模式,跨地域性、虛擬性的網上交易模式以及高信息不對稱性等特征,使網絡訂餐的食品安全問題日益凸顯[2]。然而,目前城市居民網絡訂餐食品安全的認知、態度及行為等相關調查研究結果鮮見報道。本研究以北京市居民為調查對象,開展了不同年齡段居民網絡訂餐食品安全的認知、態度及行為調查,為網絡訂餐食品安全知識的普及及相關部門開展宣教工作提供依據和參考。

1 方法與對象

1.1 對象

本研究于2019年6月—7月選取北京市11~50歲能夠使用手機進行網絡訂餐的居民為研究對象,通過問卷調查的方式收集被調查者網絡訂餐食品安全認知及行為等信息。

1.2 方法

1.2.1 調查方法 調查對象自行填寫問卷,問卷內容包括:個人基本信息(性別、年齡、職業、收入水平等)、網絡訂餐的消費現狀(每周訂餐頻率、訂餐時段、外賣類型、每餐外賣消費金額等)和網絡訂餐食品衛生認知情況(對于網絡訂餐食品安全的關心程度、關心的主要問題等)三部分。

1.2.2 問卷設計及質量控制 為了避免調查對象長時間作答,問卷設計簡單明了,并且廣泛征集專家意見,將初期設計的問卷在各個年齡層的居民中開展了預調查,并根據預調查結果對問卷中存在的問題進行修改,形成最終問卷。為保護調查對象的隱私,問卷采用不記名、網絡作答的形式,調查數據直接從網絡平臺導出,不僅可以減少問卷錄入中可能產生的錯誤,還保證了調查數據的完整性。

1.3 統計學方法

數據核查及數據分析采用SPSS 21.0軟件,計量資料采用(±s)描述,計數資料采用例數和百分比描述,對消費金額和收入水平進行Spearmen相關分析,檢驗水準α=0.05。

2 結果

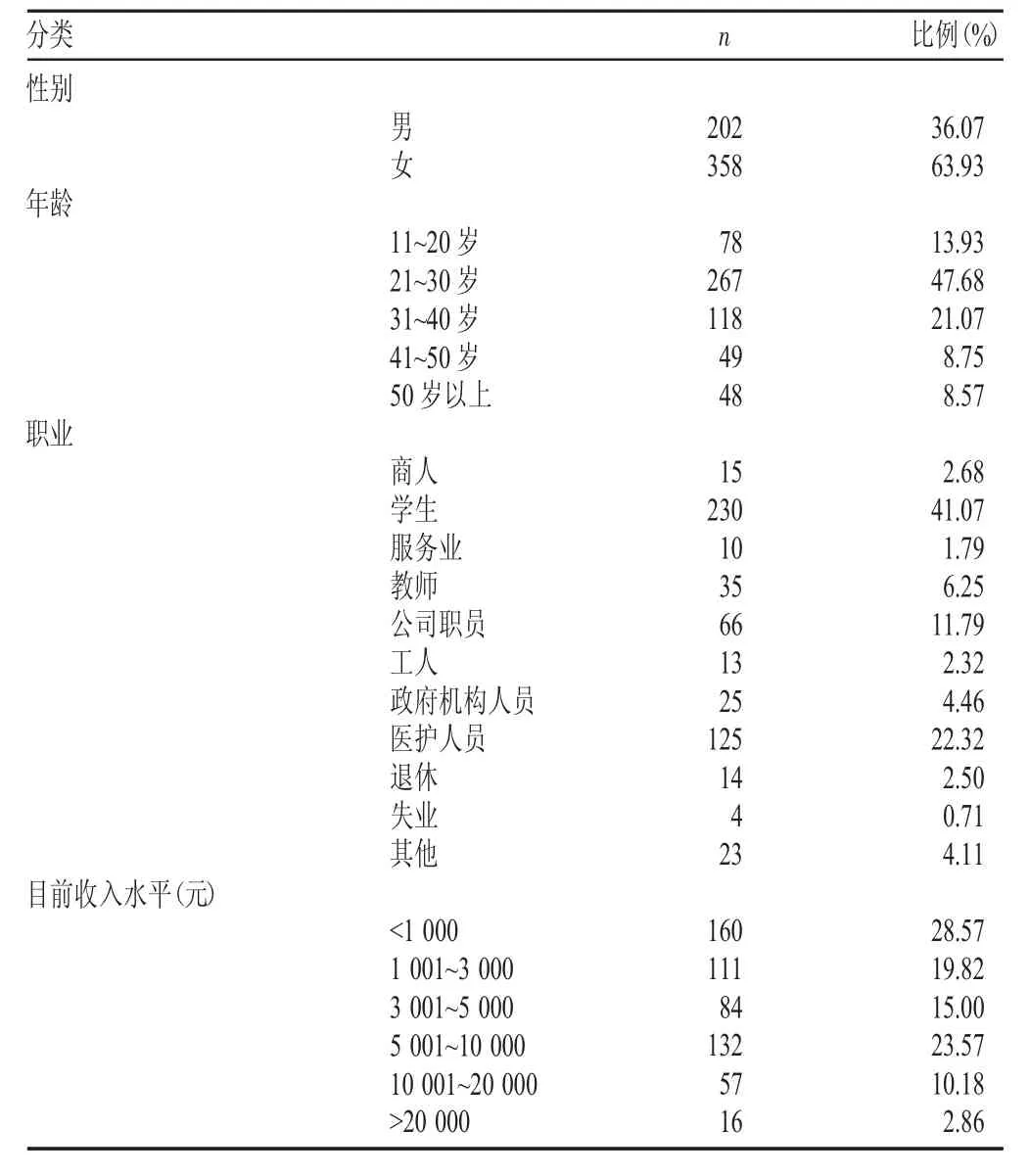

2.1 調查對象的基本情況

本次調查共回收問卷560份,其中有效問卷560份,回收問卷的有效率為100%,被調查對象的基本情況見表1。

表1 調查對象基本情況

2.2 網絡訂餐的現狀

網絡訂餐的頻率≥7 次/周、5~6 次/周、3~4 次/周、1~2 次/周、0次/周的被調查者分別占 10.00%、13.39%、15.18%、43.93%和17.50%。在所調查的食品種類中,網絡訂餐的主要食品類型是米飯炒菜類(占76.84%);西式快餐和中式面食、粉類、粥餅類所占比重相當,分別為58.23%和57.36%;其次是甜品/飲料類,占40.69%。網絡訂餐食品種類分布情況見圖1。

每餐外賣的消費金額共分如下6個等級,分別是:≤10元、11~30 元、31~50 元、51~100 元、101~200 元、>200 元,各級別所占比例見圖2。經Spearman分析,消費金額和被調查者的收入呈正相關(rs=0.415,P<0.001)。

圖1 網絡訂餐食品種類分布情況

圖2 單次網絡訂餐的消費情況

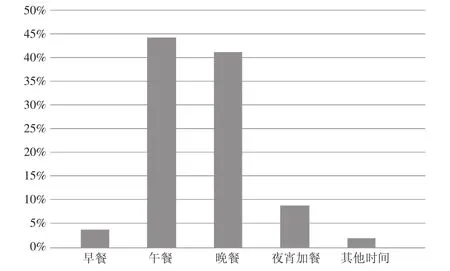

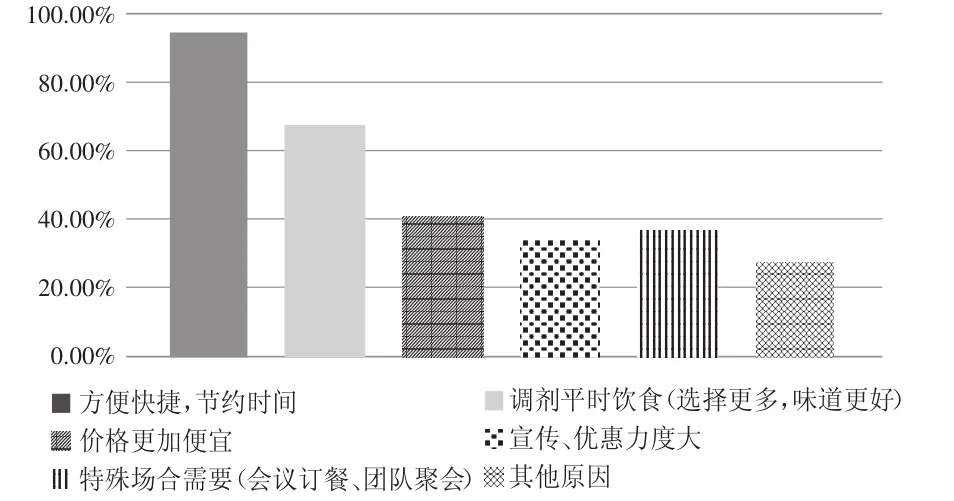

外賣訂餐的時間分布情況調查結果顯示,44%的受調查者選擇在午餐時使用網絡訂餐,晚餐次之(占41%),說明大多數被調查者更傾向于午餐和晚餐時選擇網絡訂餐。選擇網絡訂餐的原因調查結果表明,94.81%的人選擇網絡訂餐的原因是“方便快捷,節約時間”,其次為“調劑平時飲食”,占68.18%,這可能與外賣為大家提供的選擇更多、味道更好有關;其余的原因所占比例較相近。網絡訂餐時間及原因詳細信息見圖3~4。

圖3 網絡訂餐時間

圖4 網絡訂餐原因

2.3 網絡訂餐的安全認知

本次調查發現,85.89%的被調查者認為網絡訂餐的衛生安全十分重要。但對于網絡訂餐安全性關注程度的調查發現,非常關心的受調查者僅占62.32%。對于主要關心的網絡訂餐安全問題的調查結果顯示,外賣食材新鮮程度和餐廳衛生狀況是關注度最高的食品安全問題;對于從業人員健康證、餐飲部門的衛生許可證、餐飲部門的食品安全監督公示、餐飲部門的食品經營許可證等問題的關注程度基本相似(見圖5)。被調查者雖然對商家食品相關信息較為關注,但有81.25%的被調查者在訂餐過程中并不會查閱商家相關從業資質的信息。

圖5 網絡訂餐食品衛生安全關注的問題

2.4 提升網絡食品安全的方法

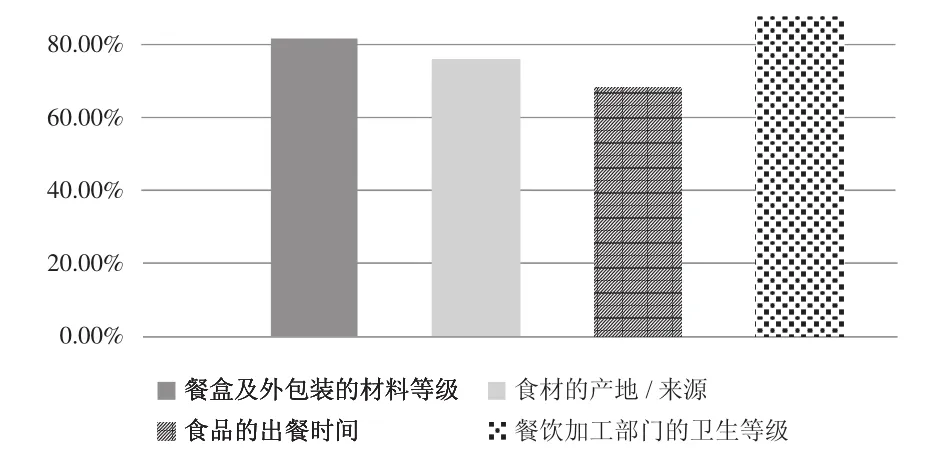

由提升網絡訂餐食品安全方法的調查結果可知,消費者希望通過網絡餐飲監管部門要求商家提供餐盒及外包裝的材料等級、食材的產地/來源、食品的出餐時間和餐飲加工部門的衛生等級4個方面來提升網絡食品安全,且4個方面的占比大致相同,見圖6。

圖6 提升網絡食品安全的方法

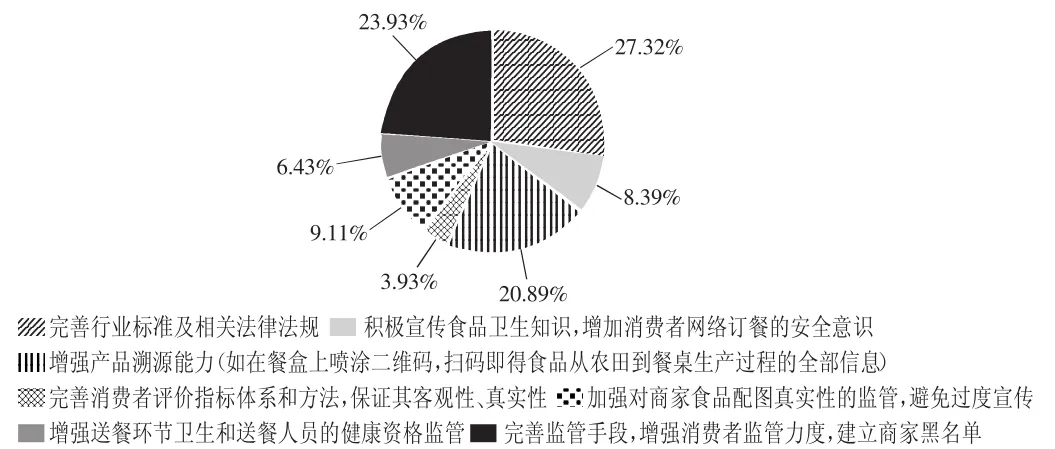

對于提高網絡訂餐食品的衛生質量及安全性的措施,被調查者認為最有必要的措施中排名前三的分別為“完善行業標準及相關法律法規”“增強產品溯源能力”以及“完善監管手段,增強消費者監管力度,建立商家黑名單”,各措施占比詳見圖7。

圖7 提高網絡訂餐食品衛生質量及安全性的措施

3 討論

3.1 網絡訂餐現象普遍存在

本研究中僅有17.50%的人沒有網絡訂餐的經歷,表明居民網絡訂餐行為在北京地區十分普遍。超過半數的被調查者在外賣種類選擇上偏向于中餐類別(米飯炒菜和面食/米粉/粥餅),體現出消費者目前主要還是遵循中國飲食習慣,并且與西式快餐相比,中式快餐在口味和營養方面更優。近年來我國大力開展全民營養健康教育,這也增強了消費者在外賣快餐選擇方面更傾向于健康營養且符合中國居民飲食習慣的中式快餐。大多數人選擇午餐和晚餐通過網絡訂餐解決,主要是因為網絡訂餐方便快捷,可節約時間。由此推測,在生活節奏不斷變快的當今時代,人們沒有充足的時間和精力自己下廚烹飪,所以更傾向于選擇耗時短、方便快捷的外賣。

3.2 居民對于網絡訂餐的關注度高但關心程度不足

本次調查的數據顯示,消費者對于網絡訂餐衛生安全關注度較高,其原因是在當今社會消費者高度關注網絡媒體以及網絡信息,對于食品安全的風險感知程度較高,認為被動消費不安全食品的可能性和食用不安全食品對健康影響較大[3]。對于其在某些食品安全方面關心程度不足的現象,可能是目前的網絡訂餐消費者多數只關注食品的視覺效果而非其真實質量,而網絡平臺商家往往只展示食品外觀,不公布食品的存儲環境、食材來源等信息[4]。此外,公眾普遍關注商家有無從業資格證等信息,但在消費過程中卻不會主動查詢相關資質證明信息。對此現象,我們建議政府層面加大各個渠道的食品安全方面的警示和宣傳;同時建議第三方平臺優化商家相關資質信息查詢模塊,將其放置于各店鋪訂餐首頁,便于消費者隨時查詢。對于居民,則建議養成主動查驗商家資質證明及食品安全許可等信息的習慣,采取不選擇無證經營商家訂餐、積極舉報等措施,從源頭上加強自身的安全意識,保證食品安全和身體健康。另外,我們也需要完善食品安全監督政策,規范行政部門和第三方平臺的監管責任,嚴格第三方平臺對商家審查的標準,加強監管力度,多方面、多渠道加強對食品安全和公眾健康的保障[5]。

3.3 提升網絡食品安全的建議

綜合被調查者意見,對于如何提升網絡食品安全,本研究認為可以從以下方面嘗試:網絡餐飲監管部門應監督平臺提供給消費者每個商家的餐盒及外包裝的材料等級、食材的產地/來源、食品的出餐時間和餐飲加工部門的衛生等級等相關信息,并且提供方便易操作的查詢方法。政府及監管部門可通過完善行業標準及相關法律法規、改變監管手段、增強監管力度等措施加強對網絡食品安全的監管。可以考慮建立商家黑名單,用行業口碑和用戶體驗作為工具,利用“互聯網+”監管的模式促進食品安全監管模式的升級,起到提醒消費者和懲罰警醒商家的作用。除此之外,還可以考慮增強產品溯源能力。網絡訂餐食品安全需要全社會同心協力,搭建由消費者、第三方網絡交易平臺和政府等共同建立的網絡食品安全監管體系,全方位、多層面保護消費者的健康和生命安全。