長江白鶴梁72個歷代枯水位水文統計表測算紀實

摘要:長江重慶市涪陵白鶴梁石魚題刻,是享譽世界的一座“古代水文站”。白鶴梁的72個歷代枯水位高程數據,在1972年就已測定推算完成,是白鶴梁唯一的一份72個枯水位水文統計表,一直沒有對外公開發表其具體內容。現今在社會各界的研究文章和宣傳展覽中,雖有談及白鶴梁的72個水文年份之事,但都不知道這72個水文年代的詳細數據和內容,甚至還有多處錯誤。為了社會各界學者們能正確完整地使用白鶴梁的72個歷代枯水水文年份統計數據,現將調查組當年參與調查和測算白鶴梁72個水文年份的工作過程紀實進行說明,包括新、舊兩代石魚水標的辨識與確定以及石魚水標高程測定與72個水文題刻的推算,并首次將1972年“長江流域規劃辦公室和重慶市博物館枯水調查組”推算的白鶴梁72個歷代枯水位高程統計表全部數據公布。

關 鍵 詞:白鶴梁石魚題刻; 水文統計表; 古代水文站; 長江

中圖法分類號: TV213.4

文獻標志碼: A

DOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2021.12.013

0 引 言

長江重慶市涪陵白鶴梁石魚題刻,是享譽世界的一座“古代水文站”。錢偉長先生1995年又將它定名為“世界第一古代水文站”[1]。

1962年,重慶市博物館為編寫“四川石刻文字圖征”,曾于1962年3月13~30日派工作組到涪陵縣白鶴梁地方,對該地古代石刻文字作了初步的調查,獲得了白鶴梁的古代“石魚”水標與現代川江枯水位的“零點”相當的數據(見圖1),并在江水還未上漲以前,拓制了“石魚”題刻文字81段,加上重慶市博物館舊藏的27段,共計108段,只有清代以來的一部分約計37段尚未捶拓。筆者有幸也參加了此次白鶴梁的調查工作,并將調查資料進行整理撰寫了論文《四川涪陵“石魚”題刻文字的調查》[2],該論文引起了社會各界的關注。但該調查工作因江水上漲而結束。

1963年2月初,因長江水位十分枯下,筆者再赴涪陵繼續完成1962年因江水上漲而尚未做完的工作。當時調查工作中當地群眾上梁參觀白鶴梁的盛況如圖2所示。

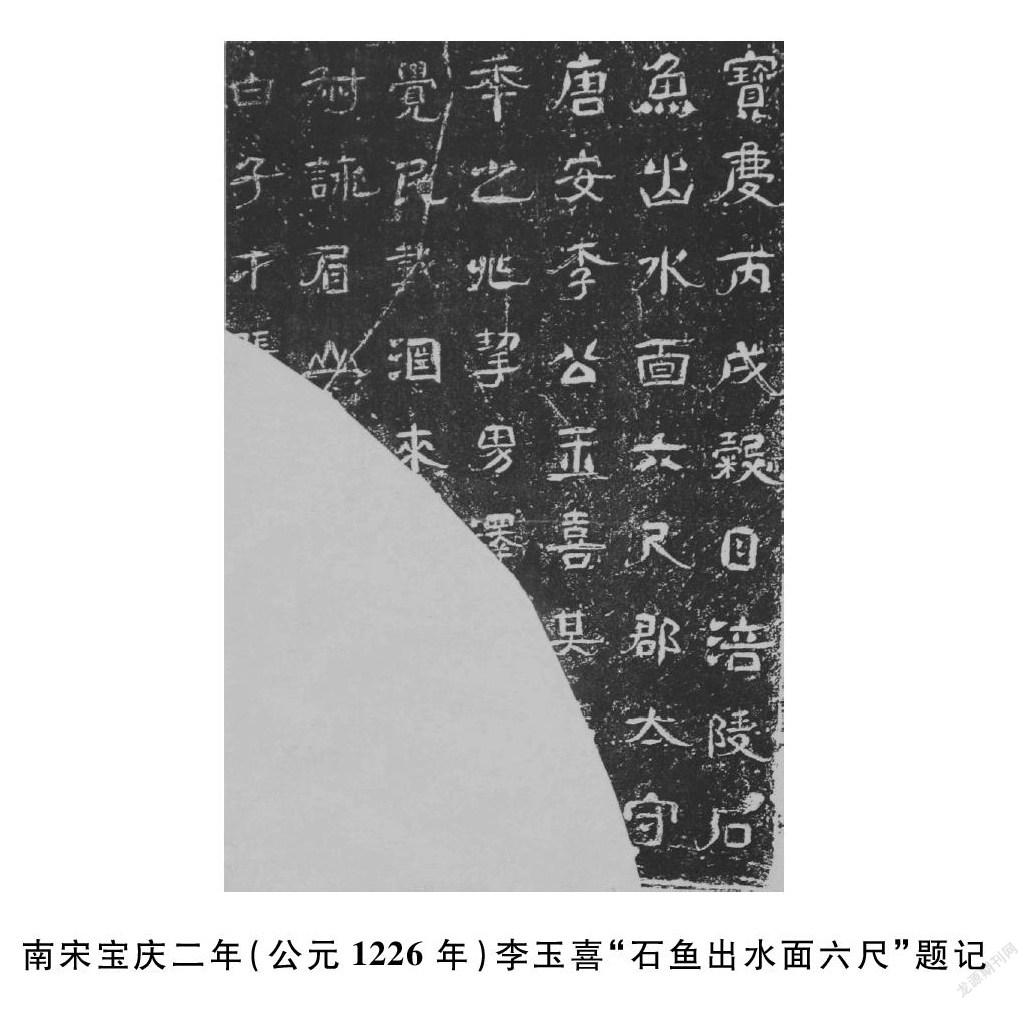

1963年2月15日石魚已露出水面1.45 m(斜距),石魚下面清代康熙二十四年蕭星栱重刻石魚的題記全部顯露出來,如圖3所示,其題記稱:涪江石魚、鐫于波底,現則歲豐,數千百年來,傳為盛事,康熙乙丑春王(即正月),水落而魚復出。望前二日(即正月十三日),偕同人往觀之,仿佛雙魚蓂蓮隱躍,蓋因歲久剝落,形質模糊,幾不可問,遂命石工刻而新之,俾不至淹沒無傳,且以望豐亨之永兆云爾。時同游者:舊黔令云間杜同春,悔川州佐四明王運亨元公,旴江吳天衡,口口何謙文奇,西陵高應乾侶叔,郡人劉之益四仙,文珂奚仲,涪州牧旴江蕭星栱薇翰氏記略。

通過1962年和1963年兩次對白鶴梁石魚題刻的調查研究和測量、捶拓的工作,獲得了多項豐碩的成果:發現了唐廣德二年所記載的“水去魚下四尺”的原始“石魚”水標的原物尚有清晰的殘痕“石魚”水標存在(見圖3);觀測到了古代“石魚”水標與現代川江枯水位的“零點”相當的數據,并繪制了石魚中線與現代水尺零點的比較圖(見圖1);拓制了全部白鶴梁歷代水文題刻和名人題記的碑刻拓片168份;測量和繪制了石魚題刻的編號分布圖。將全部石魚題刻拓片整理研究并拍照編輯成《四川涪陵石魚銘刻圖集》的照片資料專集,供研究和展覽宣傳之用。白鶴梁的全部石魚題刻拓片和照片資料,現存重慶中國三峽博物館(即原重慶市博物館)。

1 新、舊兩代石魚水標的辨識與確定

經詳細地觀察分辨,清晰地看到現存雙魚首尾相接的下面尚留存有一尾隱約可辨的、較小的線刻魚圖案,筆者認定這隱約可辨識的小魚(原應為兩魚,見圖3),應是原有石魚水標被清代鏟磨后留下的原物,就在銜蓮

花魚的尾部上方,發現還留存有刻得很深的隸書體的“石魚”二字,這殘存的“石魚”二字應是那隱約可辨的原始“石魚”水標的原始名稱無疑。

這就是唐廣德年間所見到的“水去魚下四尺”的古代石魚水標的原物存在,所以筆者團隊當時將其定名為“唐代所見魚”水標。這也是筆者團隊首次發現古代原始“石魚”水標尚有實物存在的先例,因之前從未有人報導過古代“石魚”原物的存在。筆者團隊是第一個白鶴梁古代“石魚”水標的發現者和定名者。這種重疊于一處的兩代“石魚”水標,正是歷史上新、舊水標更迭的實物例證。現場對這清代重刻的石魚水標作了詳細地測量、捶拓、攝影和記錄:

涪陵石魚共兩枚,均為陰線雕刻,一前一后呈溯江而上的游動姿勢,刻于白鶴梁光滑平整的巖層斜面上,巖層面向江心傾斜15°。前者口銜蓮花,三十六鱗,體長100 cm,寬28 cm。后者口銜蓂葉(蓂葉:傳說中堯時的一種瑞草),三十七鱗,體長105 cm,寬27 cm。

為了便于今后研究與使用的方便和準確,將原始隱約可辨的古代“石魚”水標,定名為“唐代所見魚”水標(因石魚早已存在了,唐廣德二年就已見到“水去魚下四尺”的記載)。清代蕭星栱命石工重刻的“雙石魚”定名為“清康熙二十四年重刻魚”水標。因二者的高度不在一個水平線上(如兩代魚的下腹高度相差0.04 m),以后使用時應有所區別。

白鶴梁歷代72個枯水年份水文數據,在1972年就已測定推算完成,是白鶴梁唯一的一份72個枯水年份水文數據統計表,之后,并未作過第2次測算。因當時是作為提供給三峽工程“內部”使用的專題調查工作報告,所以一直沒有對外公開發表其具體內容,但現在社會上已出現有多處錯誤的白鶴梁歷代72個枯水年份水文數據統計表,如:《涪陵白鶴梁》書中的33~35頁上就有一個錯誤的水文數據年表[3]。

社會各界的研究文章和宣傳展覽中,頗多地談及白鶴梁的72個水文年份之事,但都不知道這72個枯水位的詳細數據和內容。這就給社會各界的研究者和白鶴梁的宣傳工作帶來諸多的不便。

為了社會各界學者們能正確完整地使用白鶴梁的72個歷代枯水水文年份統計數據,現將調查組當年參與調查和測算白鶴梁72個水文年份的工作過程紀實說明如下。

2 石魚水標高程測定與72個水文題刻的推算

1972年初,長江流域規劃辦公室(簡稱長辦,現為水利部長江水利委員會)水文局,為調查收集長江的枯水資料,特派汪耀奉和施定國二人拿著《文物》1963年7期刊發的論文《四川涪陵“石魚”題刻文字的調查》來重慶市博物館邀請筆者參加長江上游的枯水調查工作。重慶市博物館派筆者和周世武二人參與調查工作,長辦重慶市水文總站(現為“長江水利委員會水文局上游水文水資源勘測局”)派一測量小隊共同組成了“長辦、重博枯水調查組”。調查組于1972年1月27日至4月4日,對長江上游的江津、重慶、長壽、涪陵、豐都、忠縣、云陽、奉節地區已知的枯水目標顯露點,進行深入調查,重點是對白鶴梁石魚題刻,進行了詳細地調查測量。一個多月的野外調查測量工作完成之后,由汪耀奉、周世武和筆者三人將這次實地調查的成果共同編輯成供三峽工程“內部”專業使用的《宜渝段枯水調查報告》(見圖4),報告的重點是測量和推算出了“白鶴梁的72個枯水位高程統計表”。

編寫工作中汪耀奉負責水文計算,筆者負責史料圖片資料的研究和匯集,初稿編成后由周世武用復寫紙將初稿手寫成6份正稿,三位編者各持一份,長辦、重慶市博物館、重慶市水文總站三個參加單位也各存留一份(見圖4)。汪耀奉、周世武和重慶市博物館這3處報告的資料早已不存,筆者的一份于2018年捐贈給白鶴梁博物館。現存原稿可能也只有兩三份了。

在白鶴梁的石魚題刻調查中,特用精度較高的三等水準(即小數點后三位數)進行石魚水標高程施測,精確測量了石魚水標及部分水文題刻的海拔高程(洖淞高程),獲得了從唐代以來的1 200多年的72個歷史枯水水文年份數據,延長了長江的歷史枯水水文系列,豐富和拓寬了對長江的枯水史料的認識,為三峽工程提供了科學依據。現將這次調查測量獲得的新、舊兩代石魚水標的精確標準數據記錄如表1所列。

以上測得的石魚各部的洖淞高程數據,是為下一步推算梁上各代石魚題記的標準基數;白鶴梁的海拔高程數據,是引測至長辦早年埋設于長江沿岸的洖淞基點高程數據。

3 石魚題刻72個水文年份計算程序說明

古代人們觀測石魚出水的所有題記中,并未指明是以石魚的哪個部位為基點來觀測江水枯落的起算點,更不會精準到以“魚眼”為準的一些人的錯誤的臆說。

古人觀測石魚出水**尺的數據,只是一個粗略的“概數”。由于古人并無明確的觀測基點,為獲得石魚水標的精確測算數據,將石魚進行分部測量。

以上對白鶴梁上新、舊的兩代石魚水標進行分部精確測量的數據,是為了確定一個準確的計算標準,以測定的石魚的“脊、眼、腹”3個部位的高程數據為準(如魚去水**尺者以魚腹為準測算,魚在水**尺者以魚脊為準測算),再將梁上眾多分散在各處的古代水文題刻點的高程數據進行推算,才能得出有應用價值的歷代枯水位高程數據。當以上標準數據確定之后,還必需將梁上現存的168段各代題刻作分類處理,才能獲得可用的72個歷代枯水水文年份統計表。

(1) 根據題刻內容所記的水位和題刻與石魚所處位置的上下關系將題刻分為三類兩型以便于計算:

Ⅰ枯水水位題刻(如熙寧七年水齊至此題刻),較可靠。

Ⅱ以石魚為水標的定量枯水題刻(如水去魚下七尺題刻),較可靠。

Ⅲ 以石魚為水標的定性枯水題刻:Ⅲ1石魚水標以下型題刻(如題刻本身低于石魚),較可靠;Ⅲ2石魚水標以上型題刻(如觀石魚、石魚出水等并無數據的題刻),供參考。

(2) 因各朝代使用尺寸的長度不同,需將各代題刻所記的水去魚下**尺的題刻,換算成統一的“米”制便于計算。

(3) 由于石魚和題刻都是刻在15°的巖石斜面上古人直觀所記錄的尺寸,應為斜距,需用“0.26∶1.00”的垂斜比(0.26 m垂距等于1.00 m的斜距),將古人直觀的尺寸換算成“米”制。

(4) 新、舊石魚水標年代各異,康熙二十四年以前的題刻,用“唐代所見魚”水標高程計算,康熙二十四年之后的題刻,用“重刻雙魚”水標高程計算(見表2)。

(5) 水去魚下**尺的題刻,以石魚的下腹高程起推算。魚在水尚一尺的題刻,從魚脊起測算,魚去水數尺者,以五尺計算。

白鶴梁現存的168段歷代題刻中,經過分類、整理后,篩選出有水文應用價值的103段題刻,將這分散在梁上不同位置的103段題刻(見圖5),經過測算后所得出的海拔高程數據,再經過上述復雜的數據轉換推算過程后,方能得出有水文應用價值的白鶴梁72個歷代枯水水文年份統計表(見圖5~7)[5]。

這次文物考古工作者和水文工作者的合作,獲得了豐碩的科研成果,開創了“水文考古”的新課題。

1973年春,由筆者執筆以“長江流域規劃辦公室、重慶市博物館”歷史枯水調查組署名,將1962,1963,1972年總共3 a對白鶴梁調查的主要成果,撰寫了論文“《長江上游宜渝段歷史枯水調查》——水文考古專題之一”,在《文物》1974年8期上發表(因文革之后都不以個人之名發文稿,多以集體署名)[6]。1984年9月,本文稿改用龔廷萬的署名,收編刊載于重慶市博物館35周年的館慶專集《歷史考古文集》中[7]。

4 白鶴梁72個歷代枯水位統計表

1972年推算的白鶴梁72個枯水位統計表如表3所列,部分原件見圖8。

5 白鶴梁72個歷代枯水位統計表是白鶴梁的珍貴史料

以上推算的白鶴梁72個枯水位水文年份統計表是白鶴梁的重要研究內容之一,已用為三峽工程設計的參考數據,在世界上也有一定的影響。之后,“長辦和重博”并未再次對白鶴梁作過測量工作,此表也是白鶴梁唯一的一份歷代枯水水文的珍貴史料。

1974年9月,聯合國教科文組織,在巴黎召開世界水文會議,我國水利部代表張瑞謹在會議上以《我國水利建設中的水文工作》的發言中,重點介紹了白鶴梁的古代水文成果。張瑞謹說:“我國在唐代廣德二年(公元764年)已有了最低水位的記載,那時,在四川涪陵長江江心石梁上刻了石魚,以石魚至水面的距離來衡量江水枯落的程度,其旁有歷代觀察石魚的石刻題記,最近經過測量整理,得到了1 000多年間的72個年份的長江枯水位的寶貴資料。”文內并附有說明石魚題刻的插圖(見圖9)。

以上張瑞謹代表在國際會議上的發言,受到世界水文工作者的重視和好評。國內不少白鶴梁的研究文章中,也多提到白鶴梁的72個水文年份之事,但都不知道白鶴梁的72個水文年份的具體內容,為此,特將筆者團隊1972年調查并推算出來的白鶴梁72個歷代枯水水文統計表向社會公布,便于社會各界研究者和展覽宣傳者們能正確完整的使用白鶴梁的這份珍貴史料,也能為白鶴梁的“申遺”項目提供更多的科學史料。

白鶴梁的72個歷代枯水水文統計表,是一份深入研究長江的歷史水文的重要史料,真實地記錄了從唐代廣德二年(公元764年)以來的1 200多年間,長江上游歷史枯水的珍貴史料,這在世界上也是獨一無二的水文奇跡。

長江上游歷史枯水年的發生,應是由于長江上游廣大地區出現了嚴重干旱少雨的極端天氣現象,因而造成該地區江河來水量的極度枯涸,而大面積的地區極端干旱少雨的水文氣象發生,也就是該地區發生農業災害天氣的反映。所以,白鶴梁的72個歷代水文資料,是深入研究長江流域的一份重要史料。

如統計表序號64中:清嘉慶元年三月十八日(公元1796年4月25日)陳鵬翼等題記“水退至此猶下八尺多”的海拔高程137.19 m,比清康熙重刻魚水標137.90 m的水位還要低下0.71 m,這說明當年的江水確是異常枯下,也說明當年長江上游地區干旱少雨致使農業災害十分嚴重的信息。據長江上游民國二十六版的《犍為縣志》8卷中載:“清嘉慶元年(公元1796年)春、夏、旱”的史料可證。同時,陳鵬翼題記中還記錄了長江枯水期延長到“4月25日”的非正常水位時期,導致江河水量極度減少,這對水庫的蓄水十分重要。因枯水期的時間延長,致使江河的來水量會大量減少,對水庫蓄水非常不利。

筆者對從唐至清代長江上游發生過的28次枯水位作了比較,得出宋紹興庚申年(公元1140年)水位136.99 m,清嘉慶元年(公元1796年)水位137.19 m,應是唐廣德二年(公元764年)至清代嘉慶元年(公元1796年)的這1 000多年內,長江曾發生過的兩次最低枯水年份,應是約500 a一遇的長江極枯水期;從唐廣德二年(公元764年)至1972年的1 200多年發生過600 a一遇的長江極枯水期,其枯水時間都延長至4月25日。

總之,白鶴梁的歷代72個枯水水文年份記錄的內容十分豐富,是白鶴梁的一份重要史料,望白鶴梁的研究者們能作更深入的研究,以期能為白鶴梁創作和探研出更多豐碩的成果。

6 白鶴梁水文題刻和名人題記精選賞識

6.1 水文題刻精選(部分)

清光緒七年(1881年)孫海題寫的“白鶴梁”北宋開寶四年(公元971年)謝昌瑜等“申狀題記”,是白鶴梁現存時代最早的題記。記載了唐廣德二年水去魚下四尺。

宋開寶四年,又復見的記載。

參考文獻:

[1] 重慶中國三峽博物館,重慶市博物館.世界第一古代水文站:白鶴梁[M].重慶:重慶大學出版社,1995.

[2] 龔廷萬.四川涪陵“石魚”題刻文字的調查[J].文物,1963(7):39-45.

[3] 重慶市文物局,重慶市移民局.涪陵白鶴梁[M].北京:文物出版社,2014.

[4] 吳承洛.中國度量衡史[M].北京:商務印書館,1993.

[5] 長江流域規劃辦公室,重慶市博物館枯水調查組.宜渝段枯水調查報告[M].重慶:重慶市博物館,1973.

[6] 長江流域規劃辦公室,重慶市博物館歷史枯水調查組.長江上游宜渝段歷史枯水調查:水文考古專題之一[J].文物,1974(8):76-90,103-104.

[7] 重慶市博物館.歷史考古文集[M].重慶:重慶市博物館,1984.

[8] 歐陽頤,薛仲三.兩千年中西歷對照[M].北京:三聯書店,1965.

(編輯:劉 媛)

Record of hydrological statistics of 72 dry water levels calculation in White Crane Ridge Inscription in Changjiang River

GONG Tingwan

(Chongqing China Three Gorges Museum,Chongqing 400015,China)

Abstract:

The White Crane Inscription of stone fishes (Baiheliang Inscription) in Fuling District,Chongqing City,is a world-famous "ancient hydrological station" of the Changjiang River.The 72 ancient dry water levels data incised on White Crane Inscription was determined and calculated in 1972,forming the only hydrological statistics table of 72 dry water level about the inscription,however its specific contents have not been publicly published.Nowadays,in the research articles and publicity exhibitions from all walks of society,although there are talk about the 72 dry water level hydrological years of Baiheliang,they dont know the detailed data and content of these 72 hydrological years,and there are even many mistakes.For correctly and completely using the statistics of the 72 dry hydrological years in Baiheliang,the work process of investigating and measuring the 72 hydrological years of Baiheliang in the previous exploration was explained in this paper,including the identification and determination of new and old generations stone fish-like water gauge,the elevation measurement of stone fish water gauge and the calculation of the 72 hydrological inscriptions.For the first time,all the data of the 72 dry water level statistical tables of Baiheliang Inscription are released,which were calculated by the Changjiang River Basin Planning Office and the Chongqing Museum Dry Water Investigation Team in 1972.

Key words:

White Crane Inscription;hydrological statistics table;ancient hydrological station;Changjiang River