小學英語課堂教學有效性策略研究調查報告

◆張 凱

(陜西省銅川市耀州區石柱鎮中心小學)

小學英語課堂教學有效性策略研究調查報告

◆張 凱

(陜西省銅川市耀州區石柱鎮中心小學)

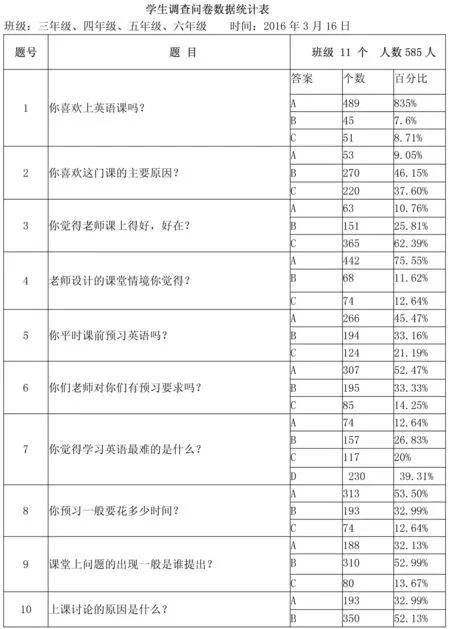

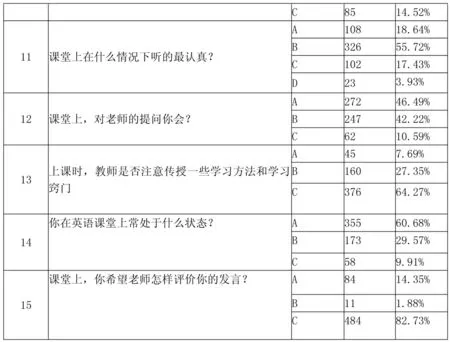

長期以來,學術界一直存在著教學是科學還是藝術的討論,而比較折中的觀點是:教學既是一門藝術,更是一門科學。教學不僅有科學的基礎,而且還可以用科學的方法來研究。有效性教學就是指用科學的方法和手段有效地達到教學目標的教學活動。教學是教師教和學生學的統一行為,教師教的技巧和學生學的規律要保持一致,現階段小學英語學習是十分重要的,而追求教學效率是教學的本質特性,也是當前課程改革的重要目標,更是教育事業實現發展的必然要求。也是我們英語教學中應該解決的突出問題之一。因此,在2016年3月,對全區三年級的83人,四年級112人,五年級166人,六年級105人及xx小學119人,共計585名同學及16名教師進行了小學英語有效課堂策略研究的問卷調查。

小學英語 課堂教學 有效性 調查報告

一、調查概況

本次調查采用問卷法。通過提出的問題從學習興趣、課堂聽講、課前預習、課堂提問及教師評價等方面了解學生在課堂內的行為表現及教學效果。結合本調查問卷,從教師和學生兩個部分,本次調查采用問卷法。通過提出的問題從學習興趣、課堂聽講、課前預習、課堂提問及教師評價等方面了解學生在課堂內的行為表現及教學效果。對影響小學課堂有效教學的因素進行分解,統計其所占樣本總數的百分比進行數據分析,從而了解課堂教學的情況。

二、現狀及分析

通過對所有調查問卷數據分析結果表明:

1.大部分學生都喜歡上英語課,并且對應于感興趣。教師普遍對英語教育教學工作認真負責,并具備了良好的教學習慣,自我感覺良好。

2.教師設計的課堂情境能夠有效的吸引學生。教師普遍有強烈的意愿,通過優化教學方法提高課堂教學有效性。

3.一部分學生能夠做到經常預習。教師認為應該對于日常教學過程經常進行反思。

4.學生都喜歡學習新知識。對于教學過程中暴漏出的問題,教師都能及時的發現。

5.課堂上學生能夠積極聽講主動發言。教師在課堂上的精神狀態都很好。

6.對于老師的評價,學生希望知道錯在哪里,說明他們有求知的渴望。教師普遍愿意并且能夠積極運用情境創設等方法來提高教學的課堂有效性。

但在調查中我們發現學生中仍存在不少問題,令人深思。

1.課堂討論還處于老師問學生答的狀況,學生缺少自主學習的能力。

2.在學習英語中還存在記單詞、背課文等困難。

3.有33%的學生很少預習或者預習花費太長時間。

4.42.22%的學生還羞于發言,不愿展示自己。

5.大部分學生只是機械的聽,不能很好的于老師和同學合作學習。

而在教師方面,課堂教學中最主要的是讓學生學到什么?在我們的調查報告中有75%的教師認為是:解決問題的思路和方法,18.75%的教師認為是:以思路方法為主,知識體系為輔,只有6.25%的教師認為是: 以學科知識體系為主,思路與方法為輔。經過多次討論我們最終一致認為,針對小學生學習英語應該以學科知識體系為主,思路與方法為輔,先讓學生認識事物,再讓其慢慢了解其原因即思路與方法。

根據本次調查了解到3個學校課堂教學的情況,我們認為,在小學英語課堂進行有效教學,提高課堂教學效率,是全體師生的共同需要。怎樣在小學英語課堂進行有效教學,提高課堂教學效率?是我們共同探討的問題。而形成以上問題的因素有下面幾點:

1.教師只注重了課堂教學,花費了大功夫去設計課堂,但是卻忽略了課前預習,沒有刻意去要求預習或者去檢查預習,這樣,學生沒有了約束就慢慢放棄了預習。

2.英語畢竟是一門外語課,學生除了在課堂上40分鐘的學習之外,回到家里就沒有了氛圍,所以就不愿意去動手翻書了,而課堂上所學的單詞句子記得不準確,連讀都困難,再加上自身不努力,所以,記單詞和背課文成了有些學生最頭疼的問題。

3.一些學生在課堂上不愿動腦筋,總是安于現狀,老師怎么樣講,他就怎么樣聽,沒有創新、沒有思考、沒有挑戰困難的勇氣。而且總認為發言是件丟人的事情,不愿意張嘴說或讀課文,也不愿意與同學合作對話。這樣一來就更加阻礙了學習的能動性。

對于上面幾種因素,小學英語有效課堂策略研究就尤為重要,好的、有效的課堂教學才能讓學生更好地發展。

1.有效課堂教學需要做好充分的教學準備。鉆研課程標準,吃透教材,了解學生,制訂教學計劃,確定教學目標,選擇教學方法,編寫教案,準備教學輔助材料等,都是做好充分教學準備要考慮和完善的事情。這里探討幾個問題:

(1)教學計劃的制訂。教學計劃包括學期教學計劃、單元教學計劃和課堂教學計劃,都是教師做好教學準備必不可少的環節。

(2)教學目標的確定。教學目標應從過程與方法、情感態度、價值觀幾方面制訂,即三維目標,而不單單只是確定認知目標。要針對本堂課的特點,針對學生的學情實際,設計切合實際的課時目標,讓學生一課一得。

(3)學生預習的指導和檢查。教師除了指導學生做好預習,還要堅持在課堂上經常檢查布置的預習作業,培養學生在教師未講之前的嘗試學習和自主探究習慣,完成自己能學會的,找準自己沒學會的。

2.有效課堂教學需要在課堂上落實“有效”二字。怎樣的課堂教學才是有效的?不要只停留在理論和口頭上,關鍵是做。

(1)明確本課的教學目標。正確認識教學目標的有效性,認同“教學活動應該圍繞教學目標展開,有效的課堂教學應該是目標明確,這都給教學目標的有效達成提供前提條件。

(2)在每節課前把學習目標很清楚地告訴學生。

(3)在課堂上要追求有效的教學方法。本次調查顯示,教師意識到在課堂上安排討論的目的要根據教學安排的需要,屏棄無效的討論,在學生獨立學習時教師應該起到調控反饋的作用,而不是無所事事,還有的教師意識到課堂教學應考慮到學生成功的需要。教師對有效教學有了初步的認識,希望在課堂上要追求有效的教學方法成為教師自覺的行為。

(4)同等重視接受性學習和探究性學習。教師對學生接受性和探究性兩種學習都要重視,不但要讓學生學到知識、形成能力,還要給學生一些條件和機會,引導學生自主學習、交流合作,多采用先學后教,講練結合或精講多練,自主學習的課堂教學方式,這樣對培養學生搜集處理信息的能力、獲取新知識的能力、分析和解決問題的能力以及交流與合作的能力,是很有幫助的。而且學生與學生之間就共同興趣問題展開的討論和協作,也有利于相互之間的促進和提高。由教師提供有效信息,學生通過對教師提供的資料進行學習和研究,使得自己獲得信息的效率得到提高。

(5)利用我們的社會環境,激發學生的求知欲,實現掌握一門語言就是為了提高交際能力這個最終目的。當我們的學生能用英語跟別人砍價時,當他們能自己看懂電子游戲中的英文提示時,他們別提有多高興了。將英語跟生活聯系起來。而當他們覺得他們表達的欲望受到了阻礙,他們就會自發地去尋找答案。一個個平時覺得很枯燥的單詞在他們的眼里現在有了生命,有了具體的含義了,他們學起來覺得有勁了,有趣了。在親身經歷、生活實踐中去學英語,學生的興趣更高,學習更主動。從而使得學習更加有的放矢。

(6)教師不要吝嗇對學生的贊美語句,要及時激勵表揚學生,保護和提高學生的學習積極性。從心理學的角度看,表揚激勵能夠喚起學生的好心情,好心情容易喚醒學生的上進心,上進心容易誘發學生的學習內動力,內動力的發揮能使學生不斷進步。積極的表揚,有助于調動學生良好的學習情感,每個人都渴望得到表揚,所以,教師不要吝嗇對學生的贊美語句,要及時激勵表揚學生。