棚齡、灌溉方式對大棚土壤鹽分及pH 的影響

鈔錦龍,郝小梅,胡 磊,張鵬飛,李浩杰,趙德一

(太原師范學院地理科學學院,山西晉中030619)

改革開放以來,隨著經濟的快速發展和農業產業結構的不斷調整,設施農業發展迅速[1],其種植面積不斷擴大,到2015 年達到2.20×107hm2,占全部作物種植面積的13.20%[2-3]。設施農業的發展不僅極大地提高了土地利用效率,成為緩解區域人多地少、制約可持續發展問題中最有效的技術工程;同時其作為現代反季節、跨地域水果蔬菜種植的重要方式,極大地提高了農民的收入[4-5]。但在種植過程中,由于大棚栽培具有長期高集約化、高復種指數、高施肥量等特點,使得大棚土壤出現次生鹽漬化、土壤酸化、養分不平衡等諸多問題[6-8]。其中,土壤鹽漬化以及土壤酸化是設施農業栽培中最常見的土壤問題[9]。因此,對土壤鹽分及酸堿度狀況進行探究,不僅可對設施土壤鹽漬化以及酸化現象進行科學預估,也可對設施農業的發展提出實質性建議。

目前,相關學者對大棚土壤鹽分以及酸堿度進行了大量的研究,普遍認為,土壤酸化及土壤鹽漬化是隨著種植年限的增加不斷顯現的。馬占元等研究得出,大棚栽培由于常年進行連續性覆蓋種植,一般種植2~3 a 便發生鹽害,pH 值隨著種植年限的增加而變小[10-11];曹艦艇等[12]通過對藏東南地區大棚土壤pH 值及養分變化特征研究發現,電導率隨著種植年限的延長呈現明顯的增加,且表聚現象明顯。還有些學者對土壤鹽漬化及酸化產生的原因進行了研究,如施毅超等[13]通過對江蘇宜興市大棚及鄰近大棚土壤調查研究發現,大棚菜地輪作使得土壤電導率顯著高于露地菜田土壤;劉兆輝等[14]研究發現,對設施農業大量施肥使得肥料利用率變低,土壤出現富營養化以及明顯的酸化現象;張菊等[15]研究發現,施肥量過大會造成土壤鹽分含量增加,出現土壤酸化現象。從這些研究結果可以發現,設施農業土壤鹽分及酸堿度具有明顯的地域性差異,由于區域氣候、水文及土壤背景值等因素具有一定差異,在設施農業種植過程中呈現出不同的特點。因此,在指導實際農業生產實踐中,要對所研究區域的差異性進行深入分析,并提出針對性指導建議。

太谷縣位于汾河谷地,土壤肥沃、水熱條件良好、大棚種植業發展迅速,其已成為晉中、太原以及周邊城市重要的蔬果供應基地。到2015 年,設施蔬菜產量達 85 萬 t,產值達 1.0×109元。2016 年,山西省政府通過《山西農谷建設初設方案》,山西“農谷”建設正式上升為省級戰略,要求把太谷建設成一個以創新驅動、轉型升級為核心,吸引力、創新力和競爭力較強的現代農業樣板區、示范區[16]。設施農業發展面臨很大的發展機遇,其中,設施土壤的質量是實現設施農業可持續發展的重要條件。目前,相關學者對太谷縣大棚土壤鹽漬化及土壤酸化方面的相關研究主要集中在演變特征及原因方面,而關于不同種植年限及灌溉方式對鹽漬化和酸化的影響以及大棚種植對于深層土壤影響的研究相對欠缺。土壤電導率和pH 值是評價土壤鹽漬化和酸化的重要指標[17]。

本研究調查了太谷縣不同種植年限、不同灌溉方式大棚0~1 m 土壤的電導率及pH 值,以探討不同種植年限及灌溉方式對土壤鹽漬化及酸堿度的影響以及土壤鹽漬化及酸化產生的原因與機制,為當地設施農業生產提供科學指導。

1 材料和方法

1.1 研究區概況

太谷縣位于山西省晉中市中部、省會太原市以南 60 km 處,地理坐標為 E 112°~113°,N 37°,面積為1050km2,山地、丘陵、平川分別占總面積的62.8%、20.2%和17%,區內土壤以褐土為主。所研究大棚種植區在建大棚之前均為玉米和谷子輪作大田;大棚均為以竹木- 復合棚架結構為主的TGL1028 型大棚,面積為100 m×10 m;大棚內種植的作物主要是草莓、黃瓜、西葫蘆;施用的化肥以氮磷鉀復合肥(N∶P2O5∶K2O=15%∶15%∶15%)、硫酸鉀等為主,農家肥為輔;大棚土壤每年育苗前均進行40 cm的深翻耕作,以提高土壤孔隙度。目前,太谷縣“農谷”建設是引領現代農業發展、打造國家現代農業示范區的有效載體,設施農業作為特色產業是“農谷”建設的重點項目之一。大棚種植覆蓋太谷全縣,因此本研究所選大棚均為密集種植區,因大棚為統一規劃建設,年份跨度相對較大且各地區種植年份集中,故均勻選取各年份大棚,同時各年份盡量選取同一農戶建造耕作,以保證栽培模式基本一致。

1.2 試驗設計

本研究選取太谷縣胡村鎮孟高村、范村鎮上安村以及溫莊3 個地方大棚作為研究對象,并選取相應大田土壤進行對照。選擇不同棚齡(2、3、10、14、20 a)、不同灌溉方式大棚,其中,每個種植年限大棚各調查3 個。

1.3 土壤樣品采集與測定

土壤采樣采用原狀土壤采樣器按照“S”形多點(20 個)混合取樣法,采集0~1 m 深度的土壤,每10 cm 采集一次,每樣點采集10 個土壤樣品,裝進聚乙烯袋封裝并標記。大田土壤采樣方法與大棚一致。大棚樣地采集150 個樣品,大田土樣采集50 個。土樣帶回實驗室置于烘箱內烘干,進行研磨,過篩去掉根系、石塊等雜質,保存于聚乙烯袋中,備用。

樣品測定要先制作水土溶液,之后用電導率儀、pH 值測量儀進行測定。

1.4 數據處理與分析

所有數據均為研究樣本所測數據的算術平均值;數據處理采用Excel 2003 和SPSS 22.0 進行,作圖均采用Origin 8.0 完成。

2 結果與分析

2.1 種植年限對土壤電導率及pH 值的影響

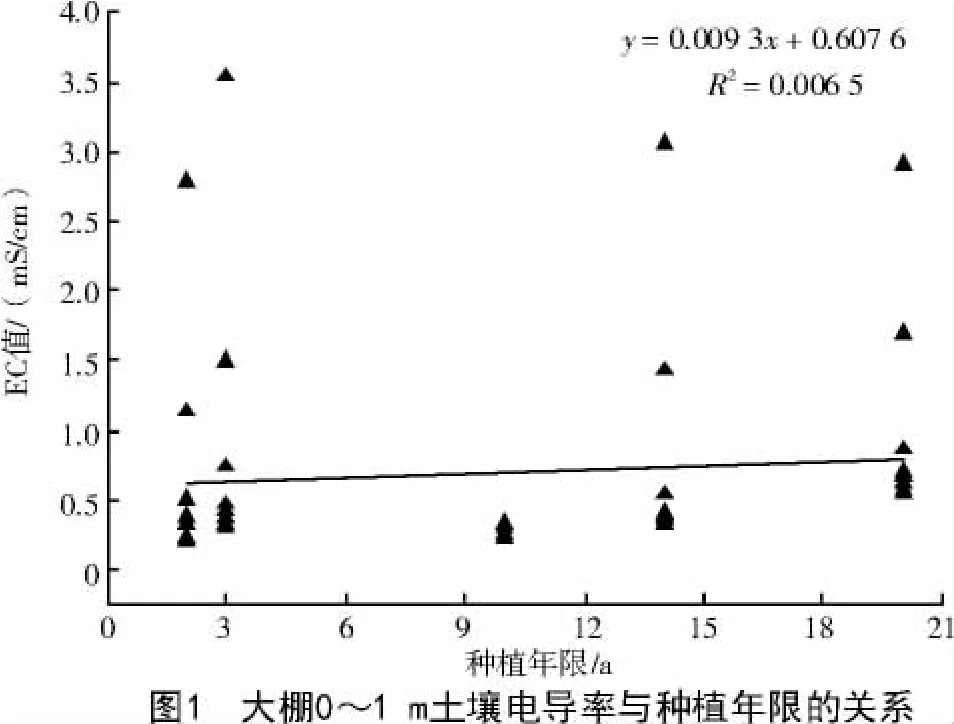

2.1.1 不同種植年限大棚土壤電導率及pH 值的變化特征 通過對大棚土壤采樣分析,結果表明(圖1、2),大棚土壤EC 值隨著種植年限的延長不斷增加;pH 值隨著種植年限的延長不斷減小。對種植年限和EC、pH 值進行相關和回歸分析得出,種植年限與EC值相關關系為 y=0.009 3x+0.607 6(R2=0.006 5,n=50);種植年限與pH 值相關關系為y=-0.009 4x+7.893 0(R2=0.029 8,n=50)。表明大棚經過連續種植后,土壤EC 值不斷增加,pH 值不斷減小,但與種植年限均未達到顯著相關水平。

電導率隨種植年限不斷增加,是因為農戶為追求高產和高利潤,加大了肥料的使用量,造成大量養分在土壤中堆積,成為鹽基離子的主要來源[18-19];再加上設施栽培處于封閉環境中,蒸發量大且無雨水淋溶,使得土壤EC 值隨種植年限延長不斷增加。設施栽培雖具有一致性,但是種植作物以及水肥管理措施不可能完全一致,使得其與種植年限間沒有呈現顯著相關,這與馮武煥等[20]對西安設施菜田土壤EC 值與種植年限關系的研究結果一致。大棚土壤pH 值隨著種植年限的延長不斷下降,一方面是由于化肥的投入量遠大于作物需求量,致使SO42-、Cl-等離子在土壤中殘留,隨著時間的延長不斷累積,造成pH 值下降;另一方面作物根系的呼吸、分泌及降解都會使得土壤pH 值不斷下降[6]。

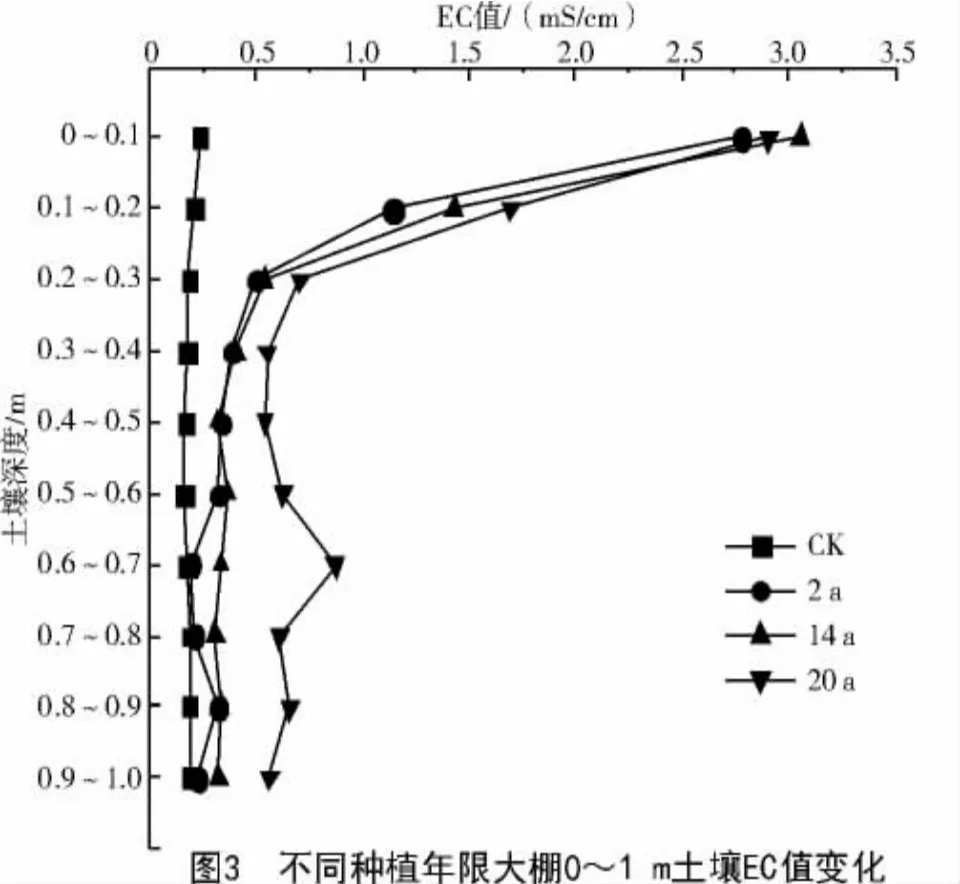

2.1.2 不同種植年限大棚0~1 m 土壤電導率及pH 值的變化特征 由圖3 可知,與自然條件下土壤(CK)電導率相比,設施農業大棚中土壤EC 值在垂直剖面中發生了較大轉變,隨著深度的增加不斷減小,且EC 值整體呈現出CK<2 a<14 a<20 a。表明隨著種植年限的延長,鹽分在土壤剖面的垂直運移使得鹽分在大棚土壤不斷累積,表現出深度越深,EC值越小。值得注意的是,在0~0.4 m 土壤耕作層由于灌溉頻繁使得鹽分離子發生了重新分配,變化顯著。在0~0.1 m 土壤表層,由于灌溉時間以及種植作物的差異性,電導率呈現出CK<2 a<20 a<14 a。由圖3 可知,土壤耕作層電導率值顯著大于其余深度,說明在土壤耕作層灌溉及施肥頻率的增加使得大量鹽分離子在土壤表層累積,再加上種植作物的差異性,使得EC 值在土壤表層并沒有呈現出隨著種植年限增加EC 值增大的趨勢。鹽分在土壤耕作層(0~0.4 m)形成了明顯的表聚現象,且根據文方芳等[21]研究提供的鹽漬化分級標準,土壤耕作層已經出現次生鹽漬化障礙,14 a 大棚表層已經有嚴重的次生鹽漬化(EC>3 mS/cm),結合采樣時土壤濕度狀況發現,這可能與土壤中水分含量過高有關。

從圖4 可以看出,大棚土壤pH 值均小于露天土壤,pH 值整體呈現出 CK>14 a>2 a>20 a,且所研究大棚pH 值均表現出隨著深度的增加呈現出先增大后減小的趨勢,但沒有表現出隨著種植年限的增加不斷增長的趨勢,說明除種植年限的影響外,pH值還易受作物生長季節和周期、微生物活動及人為因素等的影響,使得pH 值有較大的波動變化[22]。尤其在土壤耕作層,與EC 值變化規律相似,pH 值在耕作層有明顯的降低,說明在土壤耕作層由于受施肥量大、灌溉頻繁及蒸發量大等因素影響,使得土壤酸性離子在表層累積,造成土壤酸化[23]。根據于群英等[23]、史桂芳等[24]研究成果界定土壤酸堿度,發現所研究大棚土壤為中性土壤(pH=6.5~7.5),表明太谷縣大棚種植沒有造成土壤酸化。

2.2 不同灌溉方式對大棚土壤電導率與pH 值的影響

由圖5 可知,滴灌條件下大棚土壤EC 值整體小于溝灌條件,其中,滴灌條件下,土壤EC 值為0.23~0.33 mS/cm,平均為0.25 mS/cm;與滴灌條件下大棚土壤EC 值相比,溝灌大棚有很大的變動,變化范圍為0.35~3.07 mS/cm,平均為0.81 mS/cm。說明滴灌灌溉方式對緩解大棚土壤鹽分的累積起到了很大的作用,是因為滴灌是一種局部濕潤土壤的灌溉方式,灌溉的水量少且水分在土壤剖面中是雙向運動的,有效避免了地下水鹽分以及其他物質在土壤表層大量累積[25]。而溝灌條件下,土壤電導率顯著增長,且在土壤剖面出現了鹽漬化現象[21]。說明溝灌條件下,大棚土壤水分含量顯著增加且大棚栽培具有高溫、高濕、無雨水淋溶的特點,使得大棚土壤水分向上運動更為強烈[26]。當土壤中水分蒸發后,鹽分就會在土壤表層集聚,再加上種植年限的增加也使得土壤通體鹽分含量增加[27-28]。

由圖6 可知,滴灌條件下pH 值范圍為7.84~8.40,平均為 8.22;溝灌條件下 pH 值為 7.07~7.90,平均為7.70,可以看出,溝灌條件下的土壤pH 值普遍小于滴灌條件,說明采用滴灌措施可以防止土壤酸化。但是值得注意的是,所研究大棚不論是采取滴灌還是溝灌灌溉方式,土壤pH 值大部分處于弱堿性(7.5~8.5)[23-24]。說明太谷地區大棚種植雖然造成土壤pH 值的減小,但是并沒有出現酸化現象。表明采用滴灌灌溉方式雖然有利于抑制土壤次生鹽漬化,但是大棚土壤普遍呈現弱堿性,同樣不利于作物養分吸收,會阻礙作物生長。

2.3 不同種植年限大棚土壤電導率與pH 值的相關性分析

表1 不同種植年限大棚土壤電導率與pH 值的相關性分析

從表1 可以看出,不同種植年限大棚土壤中pH 值與EC 值之間均存在極顯著相關性,并且電導率與pH 值之間存在負相關關系,表明隨著電導率不斷增加pH 值不斷減小。這與曾希柏等[29]的研究結果一致,在大棚種植過程中要注意土壤EC 值增加與pH 值下降造成的蔬菜產量及品質下降問題。因此,要通過采用合理的措施通過提升土壤質量來提高大棚種植的可持續發展。

3 結論與討論

本研究結果顯示,大棚土壤EC 值隨種植年限增加表現出緩慢上升的變化趨勢,pH 值變化趨勢則相反;在0~1 m 土壤剖面,大棚土壤EC 值隨深度的增加不斷減小,pH 值隨深度增加呈現出先增大后減小的趨勢;在0~0.4 m 耕作層內,EC 值增長顯著,鹽分在耕作層出現明顯的表聚現象且出現鹽漬化現象,pH 值下降明顯,但沒有達到土壤酸化程度。

滴灌條件下,大棚土壤EC 值顯著低于溝灌條件,變化范圍為0.23~0.33 mS/cm;pH 值高于溝灌條件,變化范圍為7.84~8.40。說明采用滴灌灌溉方式可以有效抑制土壤鹽漬化,但容易造成土壤pH 值增加。因此,大棚栽培需要科學調控大棚土壤水肥管理措施,必要時輔以工程改良措施。

本試驗在所研究大棚中,土壤pH 與EC 值呈現出顯著的負相關關系,在出現土壤EC 值增加的同時,pH 值會相應降低。經過對太谷地區大棚土壤電導率以及pH 值的采樣測定,發現大棚土壤鹽分含量顯著增加,在耕作層已經出現鹽漬化現象;pH值下降幅度不大,沒有造成土壤酸化,但容易出現鹽堿化問題。大棚作物適宜在微酸性土壤中生長,因此在進行設施農業生產過程中,要加大對大棚土壤鹽分及酸堿度的實時監控,以便及時了解大棚土壤狀況,對土壤問題做出及時反映。為進一步了解大棚種植對土壤造成的鹽漬化及酸堿性問題,今后研究需擴大范圍,使所選大棚棚齡盡量呈等差數列分布,再結合控制性實驗設置,為農谷建設過程中大棚栽培提供更科學合理的建議,以實現“科學”農谷建設。