不同鎮壓方式對冬小麥產量影響的差異性分析

張榮亭麻常妍馬建海劉佳

(1.濟南市農業科學研究院,山東 濟南 250316;2.山東省龍口市蘭高鎮農業綜合服務中心,山東 龍口 265709;3.濰坊悍馬農業裝備有限公司,山東 濰坊 261000;4.山東省農業科學院作物研究所,山東 濟南 250100)

山東地區的糧食作物種植以小麥玉米輪作為主要模式,長期進行玉米秸稈還田,在增加土壤有機質、提高土壤肥力的同時,也使土壤表層比較疏松。很多農戶秸稈還田后常年采用旋耕整地作業,致使土地耕層變淺,旋耕土層懸而不實,土壤的蓄水保肥能力大幅下降,又因水資源短缺,導致整個小麥生育期干旱頻發,小麥根系下扎困難,后期早衰情況嚴重[1]。傳統耕作方式在秸稈還田后,進行深翻或旋耕整地施肥后,進行小麥播種,播種后鎮壓1次,播種前不鎮壓。有研究表明,播前鎮壓有助于小麥增產,其增產的主要原因在于播前鎮壓提高了土壤的緊實度,增多了土壤表層的水分,避免了土壤下沉,尤其在黏重的土壤上進行播前鎮壓,更有壓碎土、有利保墑、有利出苗的作用[2]。另外,播后鎮壓也可以使土壤緊實,減少水分蒸發,保水提墑,有利于實現苗全苗壯[3]。

項目組認為,傳統播種模式主要存在3個弊病:土壤表層大空隙較多,播前不鎮壓,播種后小麥種子與土壤不能充分接觸,影響水分養分吸收,不利于種子發芽;土壤過于疏松,不利于把握播種深度,播種過深,出苗過程消耗養分過多,容易形成深度弱苗,致使小麥抗旱、抗寒能力降低;種子播在過松的土壤表層,鎮壓或澆水后,因土壤表層下沉,種子在土壤中流動,造成種子分布不均勻,出苗后,出現“疙瘩苗”、缺苗斷壟現象。俗話說“小麥七分種三分管”,傳統方式因播種質量不好,嚴重影響了小麥增產增收。

為通過簡便易行的鎮壓方式提高小麥播種質量、減少小麥凍害、避免麥田春旱,項目組在濟南市章丘區進行了不同鎮壓方式小麥產量影響的試驗,旨在找到適合冬小麥生產的最佳的鎮壓時期和鎮壓次數,為冬小麥生產提供技術支持。

1 材料與方法

1.1 供試品種

“濟麥23”,10月10日播種,基本苗15萬株·667m-2左右。

1.2 試驗地概況

試驗于2018—2019年在山東省濟南市章丘區刁鎮辦事處小辛村進行,試驗地小麥產量水平在550kg·667m-2以上的高肥水地塊,總面積7337m2。玉米秸稈還田后,旋耕2遍,施純氮20kg·667m-2,P2O57kg·667m-2,K2O8kg·667m-2。根據天氣和土壤墑情分2次澆水。

1.3 試驗處理

1.3.1 試驗設計

確定4種鎮壓組合模式處理:處理1,播后加冬季2次鎮壓模式;處理2,播后加春季2次鎮壓模式;處理3,播前加播后加冬季3次鎮壓模式;處理4,播前加播后加春季3次鎮壓模式。每個處理模式設置3個重復。

1.3.2 小區設置

采用完全隨機組合設置,4個處理水平,3次重復,設置12個小區,每小區面積480.24m2,每小區種植2畦,畦寬3m、長80m,小區隨機排列。

1.3.3 鎮壓工具選擇

1.3.3.1 播前播后2次鎮壓

采用濰坊悍馬農業裝備有限公司的HM-220型二次鎮壓播種機,2次鎮壓、播種一次性完成。

1.3.3.2 播后1次鎮壓

采用山東菏澤鄆城工力農機公司生產的BMYF系列免耕播種施肥一體機,播種播后鎮壓一次性完成。

1.3.3.3 春季、冬季單次鎮壓

用國產鎮壓滾輪,配備12馬力拖拉機動力牽引,分別進行冬季、春季單次鎮壓。

1.3.4 鎮壓時期

播前、播后鎮壓在10月10日冬小麥播種時進行;冬前鎮壓在12月2日,冬小麥達到3葉1心、土壤上凍前進行;春季鎮壓在土壤化凍后、小麥返青前后進行。

1.4 測定項目及方法

1.4.1 測定相關數據

小麥成熟期,對每個小區隨機選取3點取樣,脫粒稱重,測水分,求產量平均值,再按國標水分含量13%折算小麥產量。

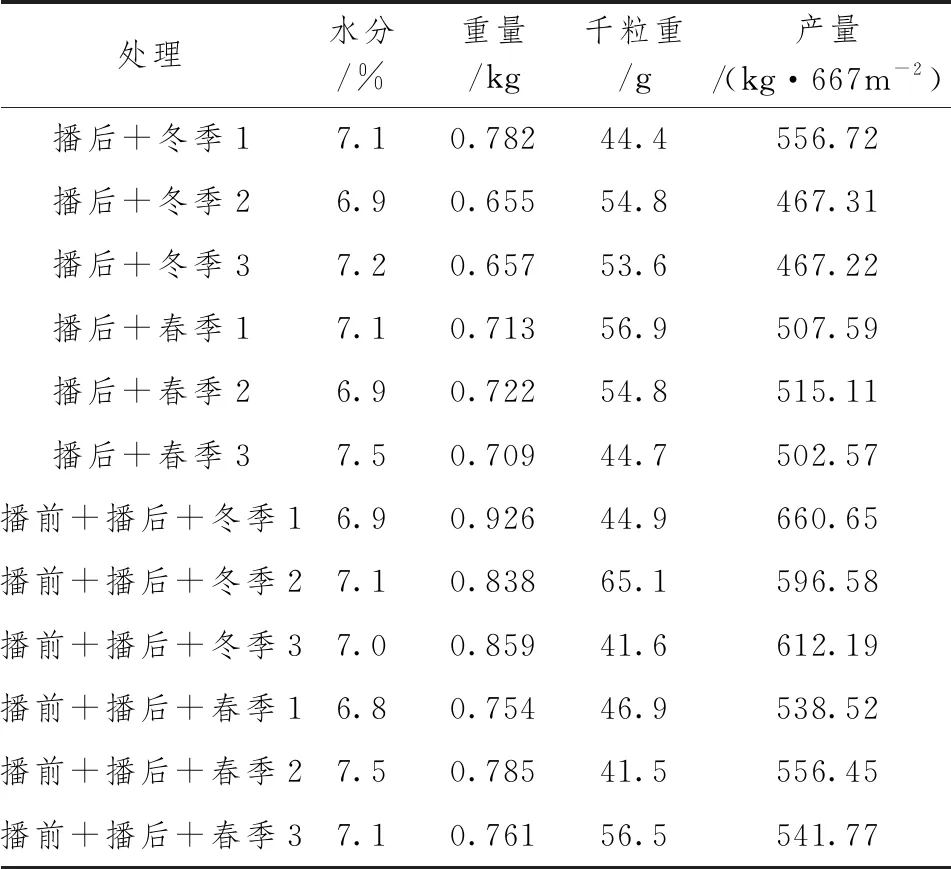

表1 試驗小區3點取樣產量調查數據

表2 不同處理各重復產量數據

2 結果與分析

經過對4種處理3個重復的產量數據進行方差分析,得到表3。

表3 5%顯著水平下不同鎮壓方式對產量影響的顯著性分析

圖1 不同鎮壓方式對產量影響方差分析

通過表3及圖1可以看出,在5%顯著水平下,S3處理(播前加播后加冬季3次鎮壓)產量最高,與S4處理差異顯著,與S2、S1處理差異極顯著;S4與S2、S1差異顯著;S2與S1差異不顯著。

從研究結果可以看出,在播前、播后2次鎮壓播種的前提下,再進行冬前第3次鎮壓,小麥產量最高;2次鎮壓播種前提下,在春季返青期進行第3次鎮壓,也有利于產量提高;與播后加冬前2次鎮壓處理的小麥產量相比較,播前、播后2次鎮壓配合冬前第3次鎮壓處理的小麥增產25.36%;播前、播后2次鎮壓配合春季第3次鎮壓的小麥產量比只進行播后和春季2次鎮壓的產量增產7.31%;這說明增加鎮壓處理增產較為顯著,尤其在播后加冬季2次鎮壓的條件下,增設播前鎮壓,產量有較大幅度提高。

3 討論

本試驗經過采集產量數據進行統計分析結果表明:鎮壓處理對小麥產量的影響極為明顯,但不同鎮壓模式對小麥產量影響不同;采用播前播后2次鎮壓播種,小麥增產效果顯著。據李篤仁等人的研究表明,播前鎮壓可以緊實土壤,冬季不透風,避免凍苗死苗,由此可以顯著提高冬小麥的產量[4];另據黨紅凱等人研究報道,小麥播后鎮壓也有顯著緊實土壤和保墑的作用[5]。2018—2020年,項目組進行了3a的2次鎮壓播種技術試驗示范,經專家測產,采用播前播后2次鎮壓播種技術,分別比傳統播種技術增產15.47%、13.10%、16.87%;其中,2020年5月27日在濟南市章丘區200100m2試驗示范田測產,試驗品種為“濟麥22”,平均產量為742.34kg·667m-2。經試驗表明,小麥2次鎮壓播種技術可在黃淮海冬麥區大面積推廣。在2次鎮壓播種前提下,在冬小麥越冬前進行鎮壓,可培育壯苗、防治麥苗徒長,可有效提高小麥產量,冬前鎮壓比春季鎮壓提高產量顯著。在小麥返青期前,進行小麥春季鎮壓,可減少水分蒸發,改善土壤墑情,同時也能增強麥田抗凍性。綜上所述,在黃淮海冬麥區秸稈還田條件下,采用小麥2次鎮壓播種,再配合冬前、春季鎮壓,可有效增加小麥抗逆性,提高產量。由于鎮壓效果與小麥群體、土壤墑情、氣候條件等諸多因素有關,在實際生產中,應根據苗情、墑情、氣候條件等情況采取相應的鎮壓措施;另外,本試驗僅對小麥產量做了方差分析,對基本苗、最高總莖數、667m2穗數、千粒重等其它指標未作調查分析,尚缺乏鎮壓技術對冬小麥增產作用機理方面的研究。