遙感數字技術新方法在包銀高鐵地質選線中的應用

王建鵬

(中鐵第一勘察設計院集團有限公司,西安 710043)

引言

國內外空間遙感與應用研究已有超過75年歷史,20世紀70年代美國的連續光譜成像、巖石礦物光譜曲線已用于巖性、礦物填圖,遙感衛星的應用,使得分辨率高于20 m,對巖性、構造能做出精細解譯,特別是近20年來隨著新的航空、衛星傳感器和數字技術的結合,商用遙感衛星的分辨率達到了0.5 m,特殊用途的達到分米級[1]。各國監測解譯精度不斷提高,新的遙感處理軟件使得地質工作效率大大提高,衛星3D地圖、“大場景”、航空及航天等三維反演技術及無人機、地面遙感的應用使得傳統的地質手段有了革命性發展。新方法在鐵路地質工作中也開始應用。

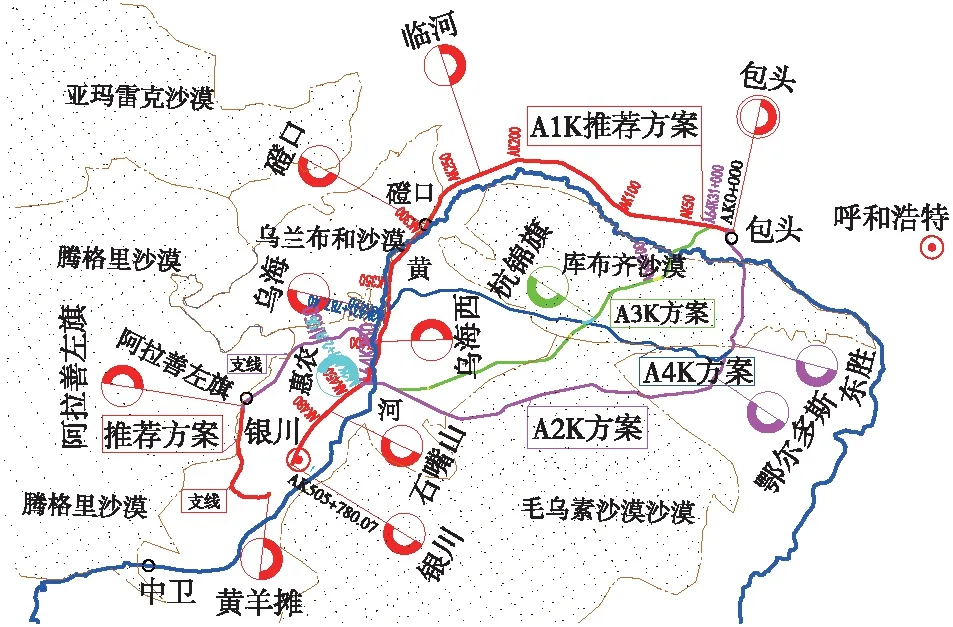

包頭至銀川高鐵為我國八縱八橫路網中最北邊一條東西向干線高鐵,長度約506 km。研究目標為以包頭和銀川為兩個端點,從東北往西南的一系列方案,在滿足線路及其他專業技術的基礎上,按水文、工程地質技術特點,通過核實、比選,采用了數字技術新方法深入研究,將64條方案歸納為4個走廊帶,最終確定為4個方案(圖1):

圖1 各方案所經地貌單元示意

包頭—臨河—磴口—烏海—石嘴山—銀川(紅色A1K);

包頭—東勝—鄂爾多斯—石嘴山—銀川(紫色A2K);

包頭—宿亥圖—杭錦旗—棋盤井—惠農—銀川(綠色A3K);

包頭—東勝—杭錦旗—烏海—銀川(藍色A4K)。

1 包頭至銀川區域地質條件

1.1 自然條件

線路通過地區屬中溫帶亞干旱氣候區蒙中區及干旱氣候區蒙甘區。各方案經過黃河河套平原區和高原沙漠區兩大類地貌。黃河平原區包含黃河及其支流沖積區,涉及陰山(大青山、烏拉山)、賀蘭山、桌子山、鄂爾多斯高原的前緣(千里山、崗道爾山、石嘴山)區域;高原沙漠區包含鄂爾多斯高原(庫布齊沙漠、丘陵、波狀高原、毛烏素沙漠、低山及山間洼地)和阿拉善高原(烏蘭布和沙漠、騰格里沙漠)。

1.2 巖性及構造

1.2.1 巖性

1.2.2 構造

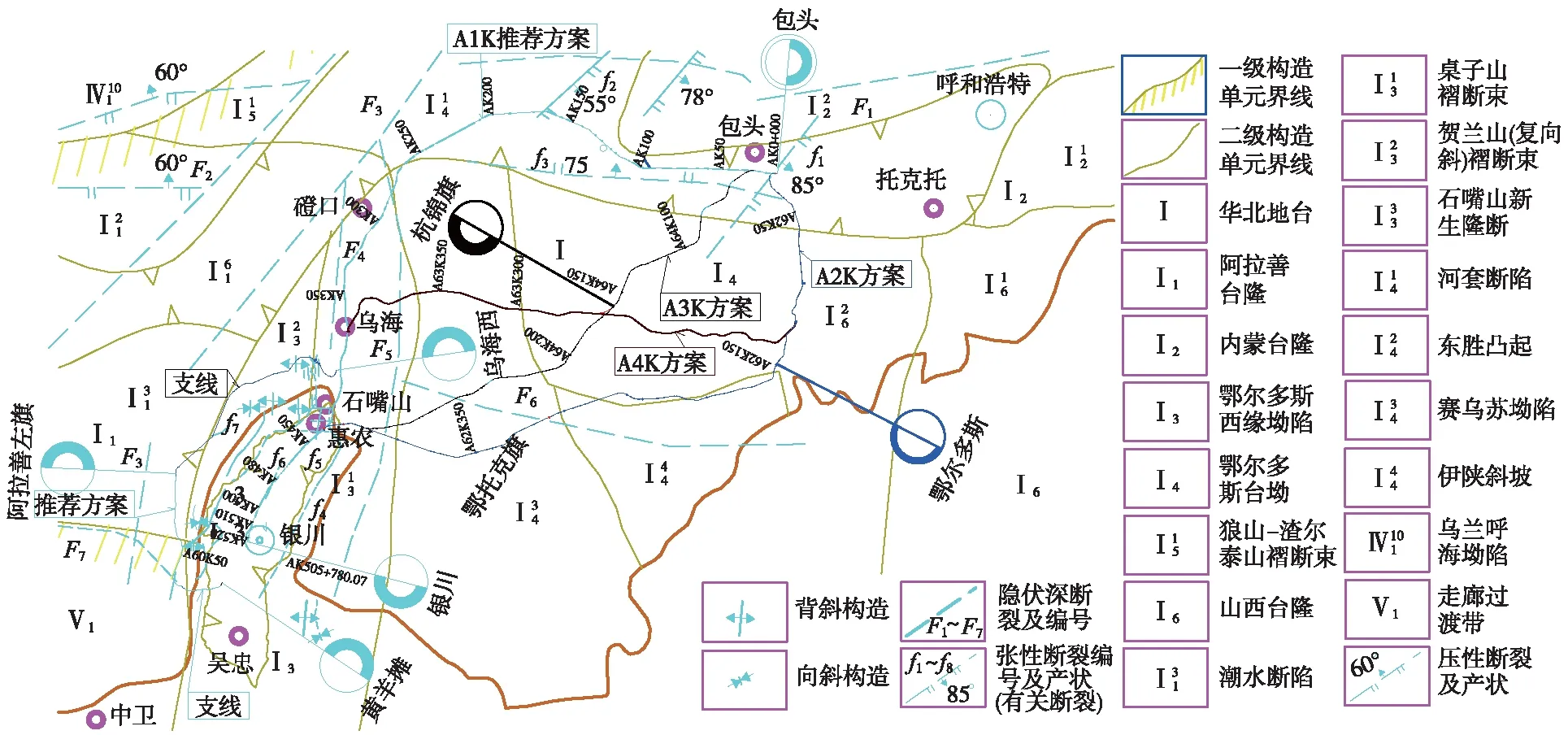

各方案在構造上隸屬于華北板塊。涉及二個二級構造單元:鄂爾多斯臺坳(I4)、鄂爾多斯西緣坳陷(I3)。各方案經過的主要斷裂構造及構造分區如圖2所示。

圖2 大地構造分區略圖

1.3 各方案地震動參數

地震動峰值加速度為(0.05~0.20)g,除局部地震基本烈度為六度外,一般為七度至八度,地震動反應譜特征周期為0.35~0.45 s。

2 遙感數字技術新方法的應用

2.1 數字技術新方法的先進性

傳統遙感地質解譯利用航片影像數據對研究區進行地質解譯[3],依據黑白航片或紅外衛片色調、灰度等解譯標志[4],對巖性、構造、水系、不良地質及特殊巖土形態、規模、水文及工程地質信息進行地質解譯,解譯成果數字化程度低。衛星3D地圖、“大場景”[5]、航空及航天等三維反演技術及無人機、地面雷達遙感與三維反演動態技術及計算機成圖系統的結合,實現了室內與野外的互動,高清晰、高分辨地質體信息數據的獲得拓寬了研究程度,對地學發展是一次革新。

2.1.1 “大場景”動態三維遙感解譯技術

“大場景”的最大創新點是將死板的相片解譯,變為大屏幕計算機三維動態圖像,并與CAD輔助設計軟件形成接口。采用正射影像(左眼)與輔助立體影像(右眼)疊合,判譯范圍大、影像清、操作簡單、視口縮放靈活、定位準確。在包銀高鐵河套區及沙漠區非常實用。在鹽漬土、風沙類型、礦區范圍、構造線及地貌單元方面具高效性、完整性。判譯結果通過室內、野外驗證,可直接成圖。

2.1.2 衛星3D地質解譯

采用Google Earth軟件奧維互動衛星地圖勾勒地質信息[6],結合手機GPS定位。在空中對研究區域定位,將各研究方案線條及地質數據加載在地球表面,模擬俯瞰飛行,對區域資料及“大場景”資料進行驗證。良好的GE影像圖和三維實時實景操作,使得室內遙感圖像解譯與野外實景同時在眼前展開。新的異常情況可查看詳細“大場景”判譯結果或復判,反復驗證,必要時到現場核對,地質信息直觀準確。

2.1.3 無人機攝影技術

無人機攝影在目前地質調查[7]中被廣泛應用到人員無法到達的地段,以實景三維的方式記錄和保存野外地質場景。對采集的目標地質數據進行GOCAD建模,依據地形及續航能力,對滑坡后壁、地質體邊界、高陡斷裂延伸線或定點泉、巖溶觀測、產狀、巖性、構造判斷等均有較好的應用。

2.1.4 航空物探三維反演技術

利用航空電磁測量三維聯合反演電阻率[8]等值線平面、斷面圖,結合航磁測量三維反演磁化率[9]等值線平面、斷面圖控制方案地表及深部地質體[10]立體邊界及規模,達到選線目的,結合BIM[11]技術,可快速建模設計。

2.2 提煉關鍵地質要素并上圖

選擇適當比例的地質圖做底圖(一般1∶1萬~1∶25萬),包含所有方案,將巖性時代、構造(斷裂、褶皺、構造分區)、產狀、節理、地震動參數區劃分界、不良地質、特殊巖土、采空區、地質災害等地質解譯數字化成果合并上圖。亦可專門出構造綱要圖、地震區劃圖、地貌圖、水文地質圖等專項資料。將新、老方法的地質數字化成果對比分析,對矛盾、疑問進行核實,形成最終成果。

2.3 出綜合圖件,做比選評價

將所有地質問題以及各方案線型反映在一張綜合地質圖上,包含代表性剖面圖、縱斷面圖、地質說明、特征欄情況。給出各方案特點、難點、重點技術分析和處理措施,給出地質素材、比選意見。

3 各方案地質問題及動態解譯

3.1 河套方案(A1K)

3.1.1 風沙問題

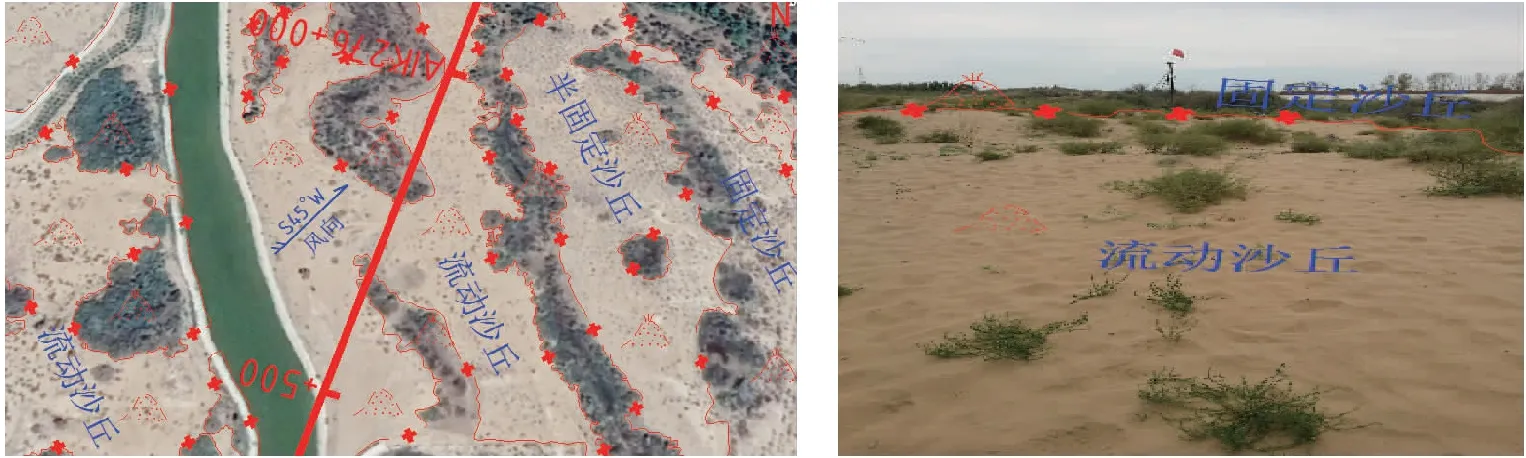

用奧維互動地圖及遙感“大場景”CAD沿該方案動態高程下隨意縮放,詳細勾勒、圈繪,很明顯在磴口東北至烏海老包蘭線段(A1K244+300~A1K403+400)有風沙斷續分布,累計24.18 km/76處,為固定、半固定沙地及沙丘,局部為流動沙丘,較嚴重風沙18.5 km/5處,沙丘高4.0~5.4 m,見圖3。利用的包銀防護林帶約21 km/8處,在遙感影像上邊界清晰。磴口段、烏海段及海勃灣區受烏蘭布和沙漠影響[12],形成新月形和半月形的流動沙丘。僅A1K296+807~A1K315+303段為庫布齊沙漠邊緣波紋狀半固定沙丘。近桌子山腳分布有高約10 m的沙丘。除惠農為大風低發區外,其它地段為大風極少區。

圖3 AIK276+000~A1K276+500段在GE地圖下的解譯結果(左)、現場驗證調查結果(右)

3.1.2 鹽漬土問題

在黃河寬闊的河湖相交匯的古河道、片狀洼地、沙丘帶、串珠狀水塘及淖爾邊緣,從遙感“大場景”上明顯能圈繪出低平、泛白的鹽漬土區域,伴有次生鹽漬化現象。

3.1.3 地震液化問題

在平坦階地、河湖交錯段、洼地淖爾、魚塘溝渠處,水位埋深淺的地段飽和沙土具地震液化現象。影像上顏色較深,容易圈繪。包頭—銀川段液化層厚度為5~16.6 m。沿老包蘭線左右穿行方案累計液化長度約210 km。

3.1.4 軟土及軟弱地基問題

分布于黃河后套平原低洼區、魚塘溝渠、蘆葦蕩、濕地、灌區、牛軛湖、湖沼濕地處,影像易于識別。

3.1.5 凌洪災害和水害問題

黃河冰凌,由河道特性及水文條件決定。寧夏河段,據石嘴山水文站的凌情觀測成果[13],潘昶以下100多公里為長封凍河段,內蒙古河段,從寧夏的石嘴山至包頭段,冰凍日期溯源而上,開河日期自上而下,開河時,上游融冰水加上槽蓄水攜帶著大量破裂后的冰塊向下游流動,沿途水鼓冰、冰阻水,節節卡冰結壩,形成越來越大的凌洪向下游推進,形成凌洪災害,切割、推蹭水利建筑物,破壞工程。影響較大橋梁為烏海、磴口公鐵兩用黃河特大橋。不同時相影像動態變化明顯。

3.1.6 壓煤及煤窯采空和自燃煤問題

方案已經繞避了采空區及我國最大自燃煤區域(鎢達礦區)[14],沿國家礦產規劃區域邊界行走,局部壓煤、壓油,井口及淺色邊界影像清楚。有約5 km壓煤,需確定限采紅線。

3.1.7 巖溶問題

分布于A1K379+530~A1K395+791段奧陶系下統灰巖中,“大場景”影像上,崗德爾山隧道基巖表面有明顯的溶蝕坑[15],巖壁上有溶槽和洞徑在0.5~1.4 m溶洞發育,黏性土夾灰巖碎塊充填,牛背狀或穹窿狀地貌,未見大型溶洞,巖溶弱-中等發育。

3.1.8 壓礦問題

A1K方案崗德爾山隧道僅在F37斷裂處見小型礦洞,沿斷層F37走向為鉛礦采空區,并向南延伸。路線已躲避鉛鋅礦采空,隧道穿行段為F37末端;惠農南站高鐵通過2處人防工程巷道,需采取防護措施。

3.1.9 其他問題

“大場景”上人工填土邊界一目了然;季節性凍害集中于包頭—磴口段,累計長約7.6 km。沿線泥巖具弱膨脹性。

3.2 鄂爾多斯高原方案(A2K、A3K、A4K)

3.2.1 風沙問題

在遙感“大場景”上對3條高原方案風沙段落進行圈繪。不同類型風沙特征清晰各異,例如:新月形沙丘特征形似新月,向風坡長而緩,背風坡短而陡,兩側不對稱,色調不一致,小的可表現為各式各樣的紋型圖案,見圖4。

圖4 杭錦旗A3K148+000處GE地圖下的解譯成果(左)及放大的流動沙丘(右)

3.2.2 煤礦采空及自燃煤問題

烏海市海南區公烏素和鄂托克旗棋盤井鎮附近分布二疊系及石炭系煤層,大部分為露天開采小煤窯及少量國有洞采大煤礦,線路已繞避采空區,但公烏素煤礦煤氧化自燃易形成火災,導致地表塌陷裂縫,部分地段存在壓煤問題,礦區邊界影像清晰可見。飛行器搭載的相同波段雷達接收到在不同時間、位置對同一地表塌陷邊界之間的距離差異以及散射相位的變化回波信息,換算為地表變形量信息。選取鄂托克前旗某煤礦相隔2個月的2景數據進行差分干涉解纏,形成干涉圖、解纏圖[16]及變形圖,見圖5,圖上顯示該煤礦地表在2個月內發生了較為明顯的變形,最大變形量級為-40 mm左右。

圖5 鄂托克前旗某煤礦遙感數據處理圖

3.2.3 濕陷性黃土問題

各方案沿線零星分布新黃土,厚度0~2.7 m,為Ⅰ級非自重濕陷性黃土場地,黃土影像顯著。

3.2.4 地震液化問題

地震可液化層主要分布于烏蘭木倫河河床及河漫灘附近,主要為松散細砂和稍密中砂,埋深0.0~6.5 m,液化層一般厚度為1.2~2.9 m。黃河河床液化厚度稍大。

3.2.5 鹽漬土問題

分布于沙丘之間細粒土分布的洼地,影像上地表泛白,有高含鹽薄層。

3.2.6 斷裂帶問題

高原各方案均穿越包頭段黃河南岸的庫不齊近東西向隱伏斷裂f3,正斷裂,75°傾向東北。均穿越桌子山東緣隱伏深斷裂,見圖6。東為鄂爾多斯臺坳,西為鄂爾多斯西緣凹陷,走向為南北向,斷面西傾高角度斜沖深斷裂,先張后壓,斷開硅鋁層,在衛星照片上在桌子山、千里山、崗德爾山東側呈現較明顯的線狀。A2K還穿越烏審旗深斷裂F6,沿桌子山東麓阿爾巴斯以南,經鄂托克旗至烏審旗南,呈向南突出的弧形展布,北側為寬緩的正磁異常區,南側為平穩的負磁異常區[17]。北側為早古生代隆起區、南側為沉降區。

圖6 桌子山東緣斷裂

3.2.7 其他問題

高原各方案人工填土以廢棄煤渣和礦山廢石為主,主要分布于公烏素附近,色調明暗間雜,范圍清晰;膨脹巖、軟土及軟弱地基土出露地段在衛片上輪廓清楚,各方案經過長度相當。

4 各方案地質重點、難點分析

各方案均需采用風沙治理技術。風沙區風向多變,選線及對鐵路危害的預測、地質調繪(沙害現狀、等級、程度)、勘探測試、風沙觀測與評價是工程地質難點。

沿線采空區分為大面積煤田采空和小煤窯采空兩類。煤窯采空、自燃煤情況復雜,采空區對線路方案影響較大,是地質選線的難點。

各方案均涉及有地震液化,河湖段及河套段消除液化工程量較大,可考慮和軟基、鹽漬土一并處理,是地質重點。

各方案軟土及軟弱地基土分布廣泛。A1K方案涉及約21 km,其他各方案亦有涉及,確定其設計施工方案是關鍵。A1K方案巖漬土段落長達82.85 km,以弱—強鹽漬土為主,需重點處理。

根據包頭工務段所提資料,凍害主要分布于A1K21+450~A1K277+950段,累計7.6 km/56處,季節性凍脹和融沉是鐵路工程主要病害之一。

另外,2處跨黃河特大橋的凌洪防治方案是技術難點,僅在崗德爾山局部見到的小型巖溶對方案影響小。

5 新方法與傳統方法成果比較

5.1 傳統方法

傳統的方法在收集既有工程資料、國家地質資料館館藏資料、區域專項資料、原始航片資料的基礎上,進行大規模地質調繪。主要是對包蘭線、集包線、包西線、東烏線等所有既有工程資料,對施工資料、運營臺賬、重點工點病害進行驗證、核實。對各方案上述各類地質問題逐一調查落實,若2人一組,每天調繪10 km,有價值的3 500 km/64條研究方案,對地質人員來說,也需要10人70 d完成外業調繪,還沒有整理分析的時間,要求1個月內完成初測方案幾乎不可能。

5.2 成果比較

遙感數字技術新方法實現室內與野外的互動,比如,沿河套及沙漠可精確的勾繪出風沙、防護林等控制線路的重點、控制點,一個人可以用3 d時間勾出一條方案規定范圍的地質邊界,然后派調查組拿著繪出的底圖進行現場重點點位核對,通過手機也可直接和室內人員一起分析協商,小組討論,重點落實后,反過來再修正室內地質圖。這樣,10人1個月內可以扎實地完成任務。數字技術定位完全數字化,視口范圍大,定點準確,避免了個人識圖定位、轉圖帶來的誤差,大大提高了填圖精度,同時,航空物探三維反演技術可快速有效的控制方案地表及深部地質體立體邊界及規模,高效地為穩定方案及地質勘察提供指導。新方法具有用時短、精度深、效率高的特點。

6 各方案地質選線意見

6.1 防風固沙設計治理方案比較

依照風沙勘測規則[18]勘察設計,結合老包蘭線、青藏線、蘭新線等既有鐵路風沙治理的成功范例,確定綜合的防風固沙設計治理方案是該項目成敗的關鍵。作為所有方案中對高鐵最大的危險因素,A1K方案經過風沙段落短,風沙影響輕,可控、可借鑒、可處理。既有鐵路、公路沒有發生過影響運營的災害。各方案沙害分布狀況及治理建議措施見表1。

表1 各方案沙害分布狀況

6.2 采空區、自燃煤及壓礦通過原則

采空區、自燃煤及壓礦以繞避為原則。A3K、A4K方案公烏素和鄂托克旗棋盤井鎮附近一些小煤窯及國有洞采大煤礦,多含可燃氣體,線路雖已繞避采空區,旦存在煤、氣自燃[19]后導致地表塌陷裂縫的較大風險,部分壓煤、壓油段不可控因素多。A1K方案避開了主礦區及采空區,對已探明人防巷道采取支護處理通過,為最好方案。

6.3 各方案經過的液化土、鹽漬土、凍土比較

各方案均涉及到可液化土、鹽漬土、季節性凍土。高原系列方案經過的液化土、鹽漬土段落相對較短。各方案涉及的季節性凍土段落相當,均可采取處理措施,不控制方案的可行性。

6.4 軟土及軟弱地基土處理措施

各方案均涉及軟土及軟弱地基土,可根據地層類別、軟土或軟弱土層的厚度以及沉降檢算及穩定性檢算結果,可采用挖除換填、沖擊、重振碾壓、碎石樁、水泥土攪拌樁、CFG樁、螺桿灌注樁、反向螺絲釘樁或預應力管樁加固等處理措施。

6.5 冰凌災害防御的可能性

A1K方案可結合黃河凌汛破壞特點,制定防冰害[20]途徑和措施,對磴口及烏海黃河特大橋通過處,整治河道,防沖撞、改善泄流排水條件,減少冰凌卡塞,采取工程防御(建水庫、堤防、涵閘、設分凌區、冰凌爆破)和非工程防御(人工凌情觀測、冰情預警、防凌調度系統)相結合的方式,共同防治冰凌災害,方案可行。

6.6 其他因素

北方干旱區小型巖溶、膨脹土、斷裂等地質問題對各方案選線影響較小。

總之,本線最大的風險因素為風沙、自燃煤,其次,為冰棱,其他風險因素易控制。經過綜合比選,A1K方案優點是所經風沙段落短,避開了采空及自燃煤,地形平坦,串聯河套富庶重鎮,缺點是局部有凌洪水害,其他方面地質條件與各比選方案相當。A1K方案沿河套、沙漠前緣與既有包蘭鐵路穿叉行進,無論從地形地貌,地質問題,還是城鎮發展、社會效益方面優勢明顯。

7 結論

采用衛星3D地圖、“大場景”、航空航天遙感或地面遙感、無人機攝影等數字技術新方法結合地質研究的老方法,反演出立體的地質體信息。研究了經過黃河河套區和高原沙漠區兩大類方案,在龐大的地質信息中快速找出主要工程地質問題和控制方案的重點、難點技術,從宏觀圈定到微觀比較,分析梳理處理措施,給出了各方案、支線、樞紐及局部比選方案地質條件和特點,為包銀高鐵選出最佳方案提供了技術支撐。遙感數字技術新方法使用條件要求低,重點解決地面及地下物質分布,地面變形、沉降等動態監測,可在多領域推廣使用。特別是在線狀、面狀工程的地面及地下地質體研究方面有很大潛力,具有用時短、精度深、效率高、可立體解讀的特點,在鐵路行業已經得到重視,亟待大力推廣,遙感數字技術新方法結合BIM技術,可快速建模,用于設計。

特別是在人力無法達到的區域,采用航天衛星奧維地圖、航空物探(如川藏線、滇藏線、中尼鐵路,用航電、航磁、航放的方法)和地面地質雷達相結合,采用“空、天、地”遙感達到快速解決地質問題,優選路線方案,是未來數字地質及選線的發展方向,也是地學革命性突破的方向。