陡坡地段三排樁板結構路基承載特性仿真研究

劉 杰,趙莉香,周 珩,王 迅,2,王武斌,2

(1.西南交通大學土木工程學院,成都 610031; 2.西南交通大學高速鐵路線路工程教育部重點實驗室,成都 610031)

1 概述

樁板路基結構作為一種新型的路基結構形式,目前已應用于國內多條高速鐵路線上[1-2]。該結構主要由下部混凝土樁基、路基本體與上部鋼筋混凝土承載板組成,樁、板與路基共同組成一個承載結構體系。承載板可較均勻地承受上部軌道結構以及列車荷載的作用,可在一定程度上減小軌道不均勻沉降,板結構下部路基土體則對板結構具有支承作用,土體中的樁結構發揮著加固土體的作用。該結構充分發揮了樁-板-土三者的共同作用[3],具有強度高、剛度大、穩定性好的優點。

國內首次使用樁板結構路基是在遂渝高速鐵路上,詹永祥等率先提出了樁板結構路基這一新型路基結構形式,并較系統的闡述了其設計理論及計算方法,給出了合理的設計尺寸范圍[4-5];蘇謙等針對深厚濕陷性黃土地段、路橋過渡段的非埋式樁板結構路基展開了相關研究[6-9];肖宏通過模型試驗,明確了樁板結構樁-板-土體相互作用機制[10-12]。此外,還有諸多學者對于不同工況下的樁板結構路基展開了較全面的研究[13-16]。

而隨著我國山區鐵路線路的增加,不可避免遇到高陡邊坡地段,如武廣鐵路客運專線,國內首次將樁板路基結構應用于高陡邊坡地段;此后針對陡坡地段的樁板路基結構,越來越多的學者展開了相關研究,周珩等通過模型試驗研究了樁板結構的水平承載特性[17-18];白皓等對椅式樁板結構承載特性及破壞模式進行了較深入研究[19-21]。

綜上所述,國內對于樁板結構路基的研究已相對較多,并已取得較好的理論研究和實踐成果。但是對于樁板結構應用于陡坡地段的研究較少,因此通過有限元軟件對可提供更好抗滑效果的三排樁板結構進行分析,驗證三排樁板結構加固高陡邊坡的作用效果;分析在ZK荷載作用下結構的受力變形響應;并通過與傳統雙排樁板結構對比確定三排樁板結構的優勢。

2 數值分析模型

2.1 模型概述

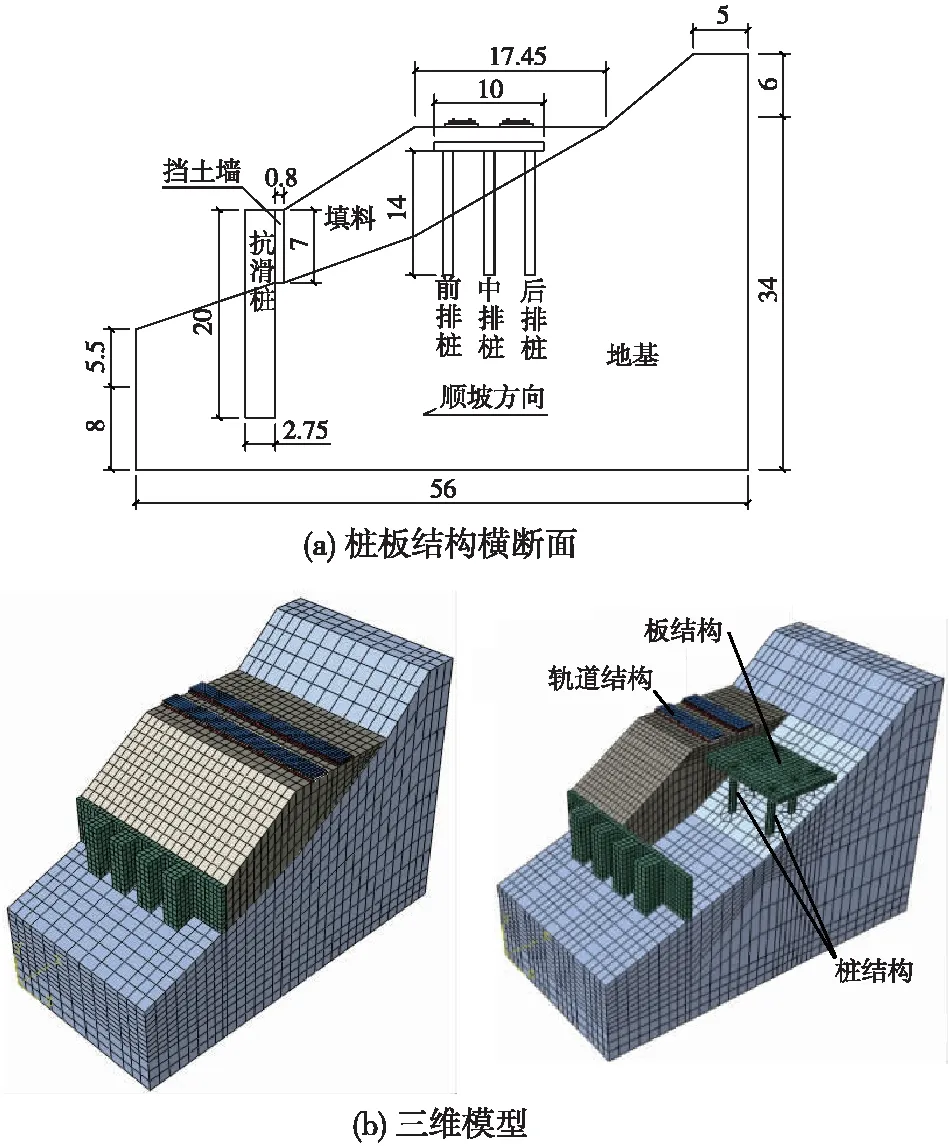

依托杭黃高速鐵路,選取陡坡地段短路基為計算工點,該工點地勢起伏較大,山體自然坡度25°~35°,邊坡采用A、B組填料填筑。模擬實際施工順序建立如圖1所示橫斷面尺寸模型。

(1)首先對建立的原狀山坡進行地應力平衡,模擬實際未經擾動狀態下的邊坡形狀,模型橫向寬度56 m,線路縱向長度27.5 m;

(2)進行坡腳位置的抗滑樁、擋土墻進行開挖和布置,抗滑樁截面尺寸為2.75 m×2.5 m,沿線路縱向5 m間隔布置,共4根;

(3)路基基床采用A、B組填料填筑;

(4)開挖并灌注樁結構、布設板結構,承載板結構尺寸為27.5 m×10 m×0.8 m(長×寬×高),樁結構截面為圓形,樁徑1 m,樁長14 m,橫向樁間距3.75 m,縱向樁間距7.5 m,共計12(橫3×縱4)根;

(5)進行樁板結構上部填料填筑,以及上部軌道結構安裝。

圖1 樁板結構橫斷面及三維模型(單位:m)

2.2 模型參數

基于彈塑性理論,建立三維有限元模型,其中抗滑樁、擋土墻以及樁板結構采用C35混凝土,設置為彈性體模型;地基土為強風化泥巖,填料體采用A、B組填料,土體、填料體結構采用摩爾-庫倫模型,至土體失穩狀態時,破壞面位置處,剪切應力τf與法向應力σf之間具有如下關系

τf=c+σf·tanφ

(1)

式中,c為黏聚力;φ為內摩擦角。

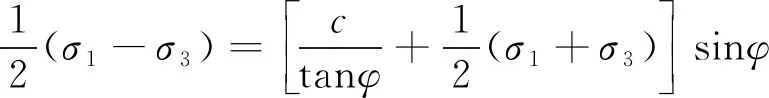

式(1)通過摩爾應力圓,可表示為一條強度包線與破壞應力圓相切,由摩爾應力圓可推導出土體破壞狀態時通過主應力表達的公式

(2)

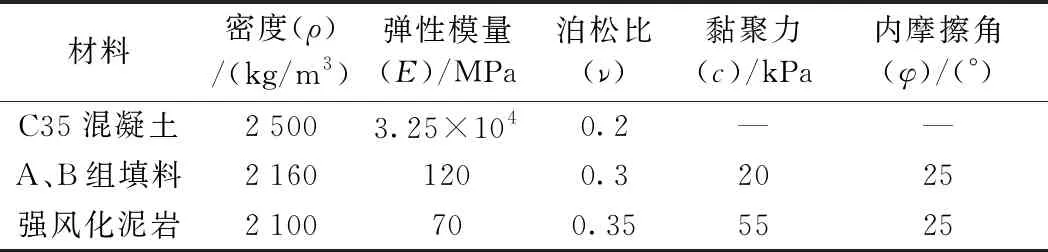

模型各部分材料物理力學參數如表1所示。

表1 模型材料參數

2.3 荷載工況

為研究陡坡地段三排樁板結構路基的作用效果,分別通過強度折減法對比采用三排樁板結構路基前后的邊坡穩定性;其次模擬實際工況,確定結構在ZK荷載作用下內力以及變形分布情況;最后通過對比三排結構與雙排樁結構內力變形分布,確定陡坡地段三排樁板結構承載特性優勢。

強度折減法是邊坡穩定性有限元計算穩定性系數中的一種常用方法,其基本原理是:將給定的邊坡巖土體力學參數黏聚力c和內摩擦角φ除以折減系數Fs,得到新的參數c′和φ′

(3)

(4)

當折減系數增大至某一數值時,邊坡塑性區貫通,邊坡失去穩定性,此時的折減系數被稱為邊坡的安全系數。

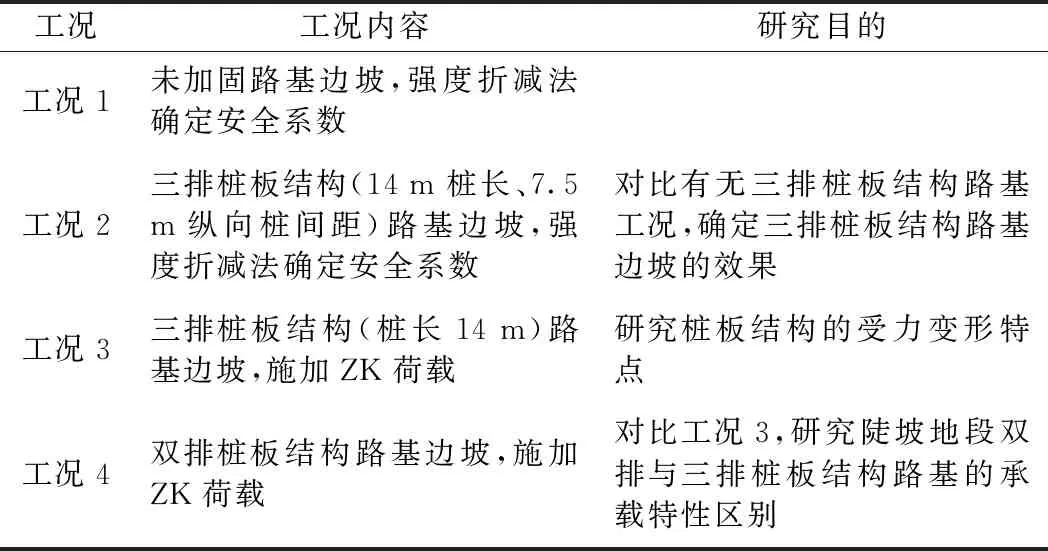

具體工況如表2所示。

表2 研究內容及目的

3 結果分析

3.1 三排樁板結構作用效果

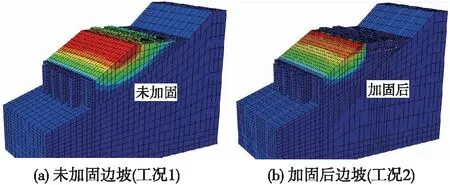

為確定陡坡地段三排樁板結構路基的作用效果,首先分別建立工況1、工況2所述模型,通過強度折減法對邊坡填料進行折減,至失穩狀態可得兩種工況下的邊坡塑性變形云圖如圖2所示。

圖2 邊坡塑性變形云圖

由圖2可見,未加固情況(工況1)下邊坡路基至破壞狀態時,塑性貫通區為路基填料與地基土交界面位置處;而加固后的塑性貫通區則沿樁板結構端部坡肩位置貫通至擋土墻背面的填料頂位置,可見加固后的貫通區避開了線路正下方路基位置,減小了邊坡路基的危險性。

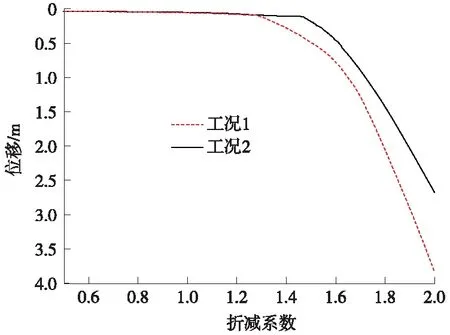

兩種工況下的折減系數如圖3所示。

圖3 邊坡位移-折減系數曲線

隨著折減系數的增大,兩種工況下均存在某一個折減系數Fs,當折減系數超過這一值,邊坡的位移突然增大,可認為此時邊坡已達到失穩狀態,將此時的折減系數作為邊坡的安全系數,則未加固情況(工況1)和加固后(工況2)的安全系數分別為1.27,1.467。可見加固后邊坡的安全系數有較大調高,提高了邊坡穩定的安全性,證明樁板結構的存在對于邊坡路基加固有顯著效果。

3.2 承載板受力變形分析

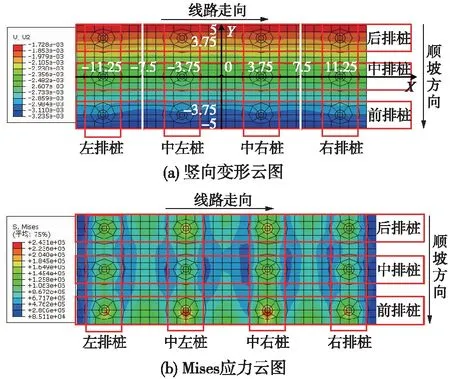

對樁長14 m,縱向樁間距7.5 m的加固結構(工況3),施加ZK荷載的計算結果進行分析,得到如圖4所示承載板豎向變形及Mises應力云圖。

圖4 承載板云圖

由圖4可見,承載板豎向變形分布沿順坡方向基本呈線性增大,承載板最大豎向變形達到了3.235 mm,變形最大的位置為前排樁的樁間位置處。板上的應力分布則是樁頂對應位置處較大,三排樁的應力大小排序為前排樁>后排樁>中排樁。

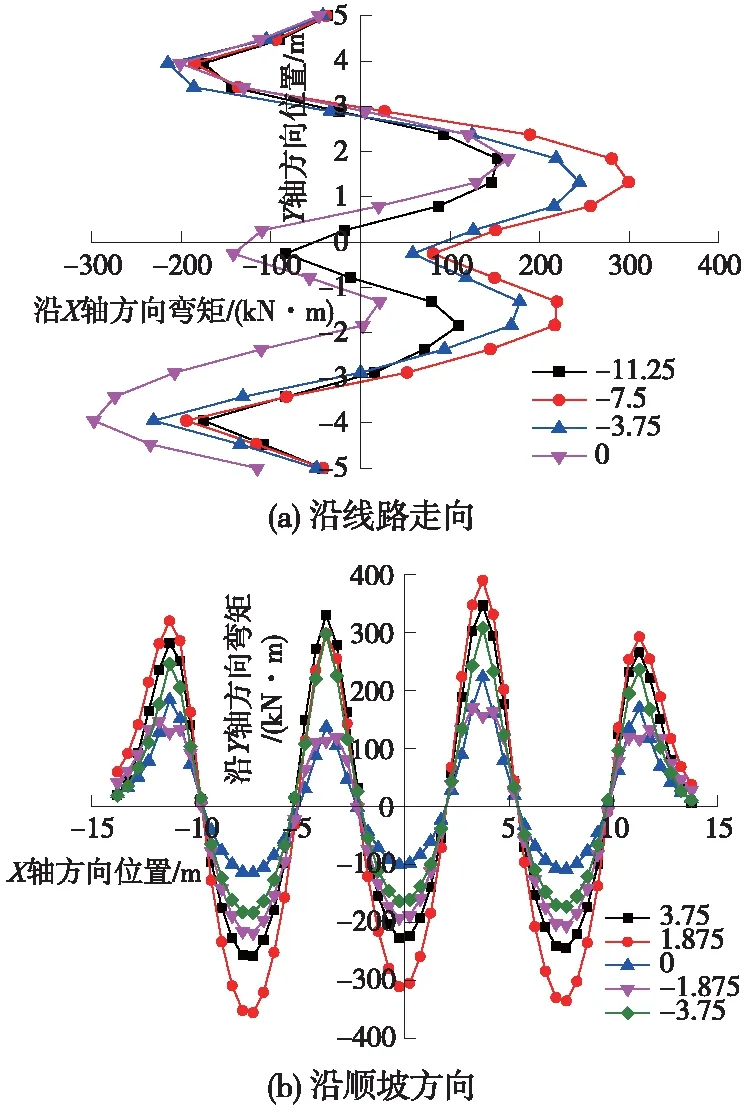

為確定承載板受力的分布,分別選擇了樁頂、樁間(X坐標為-11.25,-7.5,-3.75,0 m)關鍵節點位置處(由于結構關于Y軸對稱,故僅取半結構),分別提取其在不同Y坐標位置處的沿線路方向彎矩(X方向),其具體分布情況如圖5(a)所示。

圖中樁頂對應位置處均為彎矩的峰值點,且方向為負,表明樁頂位置處承載板相對其他位置有上拱趨勢,最大負彎矩位置為前排樁樁間(X軸0點,Y軸-4 m)處,彎矩值為-297.3 kN·m;兩正值彎矩峰值處分別為中前、中后樁間的位置,最大正彎矩值為299.5 kN·m,位置為中后排樁間(X軸-7.5 m,Y軸1.5 m)處。

圖5 承載板彎矩分布曲線

對于承載板上沿順坡方向的彎矩分布,分別選擇了后排樁(Y坐標為3.75 m)、樁間(1.875 m)、中排樁(0)、樁間(-1.875 m)以及前排樁(-3.75 m),提取其不同X坐標位置處的彎矩值,如圖5(b)所示。

圖5(b)中X坐標分別為±11.25,±3.75 m處為樁頂對應位置,而±7.5 m、0位置處為樁間位置。彎矩沿X方向的分布較均勻,在左、中左、中右、右樁處的彎矩值基本一致,且正負彎矩幅值相差不多。而沿Y方向的分布則于中排樁(Y為0曲線)位置處最小,彎矩最大為樁間位置(Y為1.875 m曲線)處,最大正彎矩約為389.4 kN·m。沿Y軸方向彎矩大小的排序為1.875 m(中后樁間)處>3.75 m(后排樁)處>-1.875 m(中前樁間)處>-3.75 m(前排樁)處>0(中排樁)處。

對比X、Y方向彎矩幅值可見,X軸方向彎矩較Y軸方向小約30%,其主要是由于Y軸方向三排樁的布置,使得Y軸方向的樁間距為X軸方向一半,而樁間距的減小可使結構彎矩分布更為合理,進而承受更高的荷載。

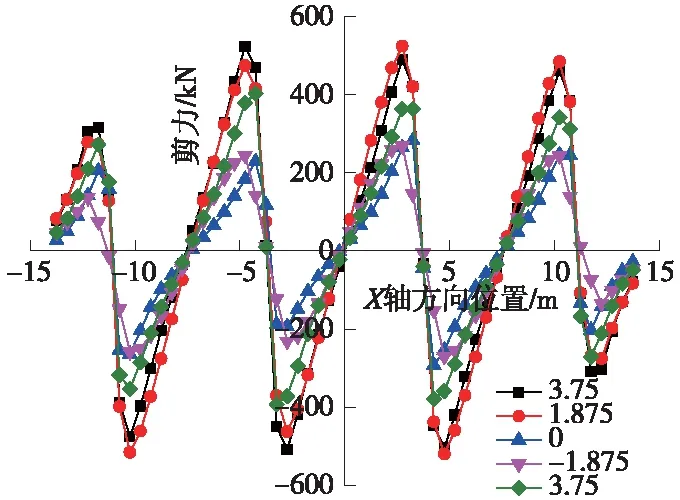

承載板的豎向剪力分布情況如圖6所示,剪力關于X坐標為0的軸基本呈反對稱分布,X軸關鍵節點不同坐標處:±11.25,±7.5,±3.75,0 m處剪力均為0。剪力的峰值點坐標分別為:±2.5,±5,±10 m,且正負剪力幅值大小基本一致,最大剪力值約為500 kN,位于后排樁、X坐標為-5 m位置處。而沿Y軸不同坐標位置處剪力大小的排序則與彎矩不同:后排樁(3.75 m)>中后樁間(1.875 m)>前排樁(-3.75 m)>中前樁間(-1.875 m)>中間樁(0)。

圖6 承載板剪力分布曲線

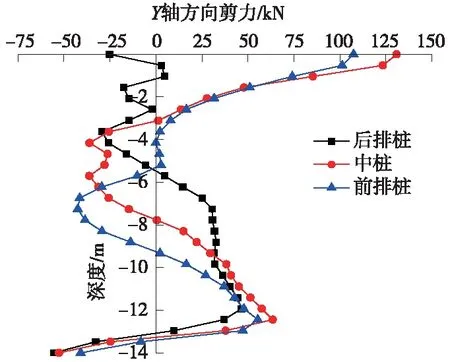

3.3 樁結構受力變形分析

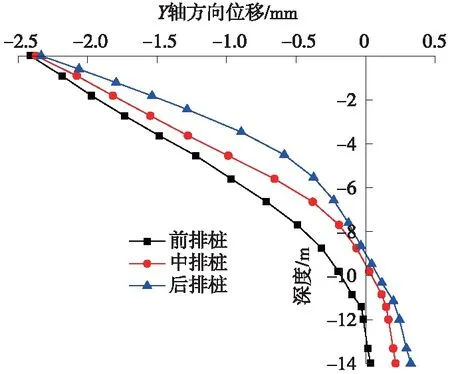

陡坡地段加固下的樁板結構除承受豎向荷載外,更主要的是抵抗坡體下滑力,而樁結構則是主要發揮抗滑作用的結構,因此為確定陡坡加固中的三排樁板結構受力變形情況。提取其沿深度的位移、彎矩、剪力分布情況分別如圖7、圖8、圖9所示。

圖7 樁結構位移(順坡方向)分布曲線

由圖7可見,沿順坡方向不同位置處的樁于樁頂處的水平位移基本一致,即板結構在坡體下滑力的作用下的水平位移為2.37 mm。而由于沿順坡方向位置不同,填料與地基土交界面的位置也沿順坡方向而逐漸加深,后、中、前排樁的土層交界面深度分別為1.88,4.14,6.4 m。隨深度的增加,后排樁于地基土的部分最先開始產生反向的位移,中排樁次之,前排樁最后。后排樁于接近樁底位置處最大反向位移達到了0.324 mm,前排樁反向位移最小,位移量約為0.035 mm,其主要由于后排樁距交界面位置最近,其于地基土中的部分最長,因此引起了最大的反向位移。

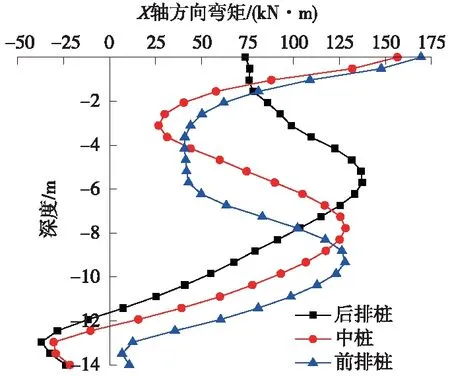

圖8 樁結構彎矩(線路方向)分布曲線

對于樁結構的彎矩分布,不同位置的樁結構彎矩分布規律基本一致,但同樣由于交界面位置的不同樁結構的彎矩分布也隨之加深,距樁頂最近的反彎點沿順坡方向分別發生在2,4,6 m深度處,分別對應于地層交界面的位置處。樁結構主要承受正向彎矩,彎矩幅值沿順坡方向逐漸增大,前排樁彎矩最大,最大彎矩位于與承載板連接位置處,最大彎矩為169.4 kN·m,中排樁其次,且最大彎矩位置相同,而后排樁與承載板連接位置處彎矩并非最大值,最大彎矩發生于樁深5.5 m位置處,最大彎矩為137.5 kN·m。

圖9 樁結構剪力(順坡方向)分布曲線

由圖9可見,剪力最大值發生于前排樁、中排樁與承載板連接位置處,最大剪力分別為107.4,130.8 kN。由于自承載板向下的Y軸方向位移越來越小,樁結構在地基土部分側向土體的約束下,產生了正向的剪力值,沿順坡方向隨深度分別增加至約2,4,6 m地層交界面位置時,剪力也產生了反彎點。

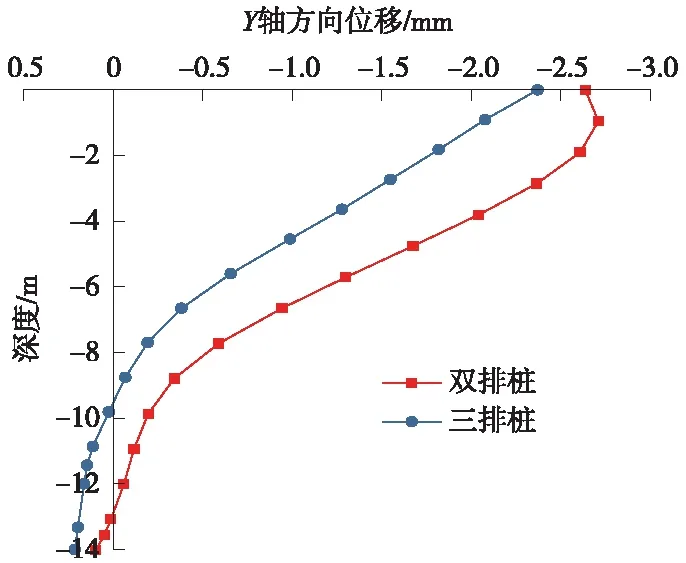

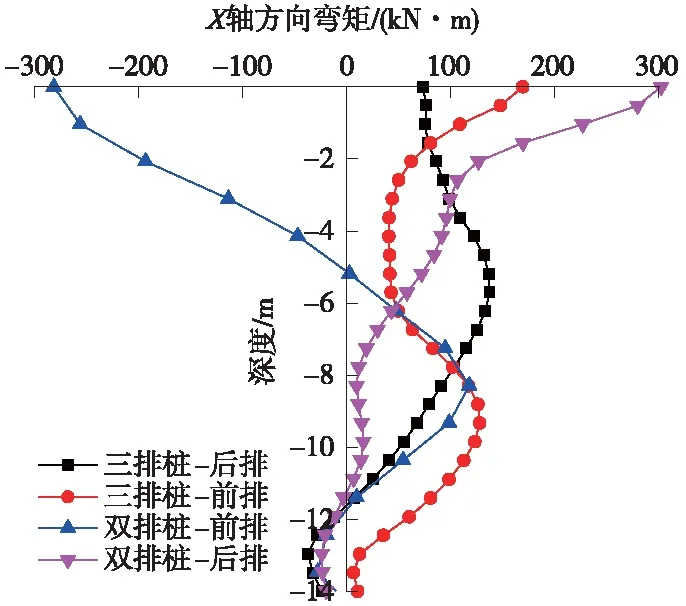

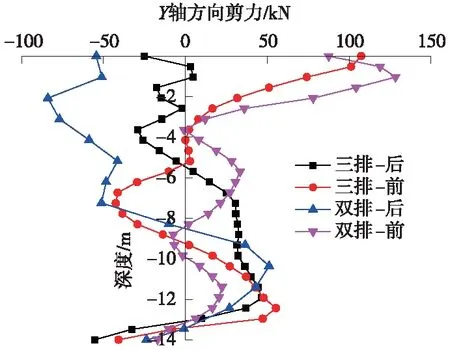

3.4 雙排、三排樁板結構對比

為確定三排樁板結構對于陡坡地段抗滑效果的提高,對比了傳統雙排樁板結構,分別對結構受力變形進行對比分析,如圖10~圖12所示。由圖10可見,三排樁板結構具有較明顯的優勢,整體水平位移均較雙排結構要小,樁頂位移較雙排小14.35%,整體位移小約18.88%。在傳統的雙排樁板結構基礎上,于中間增加一排樁,可在結構抗滑作用效果上有較好提升,減小結構受力,更好的保證加固效果。

圖10 樁結構位移(順坡方向)分布曲線

圖11 樁結構彎矩(線路方向)分布曲線

圖12 樁結構剪力(順坡方向)分布曲線

對于樁體的受力特征來說,由圖11、圖12可見,兩種結構樁體分布規律基本一致,三排樁結構的樁體受力分布更加均勻,且較雙排樁受力最大值要小很多,最大彎矩值小約78.4%,最大剪力值小約19.46%,可使樁體在允許范圍內承受更大的荷載,更充分的發揮樁體的承載能力。

4 結論

(1)基于ABAQUS數值分析軟件,采用強度折減法驗證了陡坡地段三排樁板結構路基對邊坡穩定性的提高,加固后邊坡安全系數提高15.5%。

(2)承載板上線路方向(X軸)最大負彎矩為297.3 kN·m,發生于前排樁位置處;最大正彎矩為299.5 kN·m,發生于中排樁與后排樁中間位置處。順坡(Y軸)方向彎矩正負幅值相差不多,最大彎矩值約為389.4 kN·m,且線路方向彎矩幅值較順坡方向要小約30%。承載板豎向剪力最大值約為500 kN。

(3)樁結構最大水平位移為2.37 mm,位移量排序為前排樁>中排樁>后排樁;引起結構的內力最大值基本發生于樁、板連接位置處,最大彎矩值為169.4 kN·m,最大剪力值為130.8 kN。

(4)三排樁較雙排樁無論受力還是控制變形均有一定優勢,較雙排結構在變形上整體可減小約18.88%位移量,在受力上更加均勻,可更合理承擔荷載,且最大彎矩值減小約78.4%,最大剪力值減小約19.46%。