小班角色游戲中教師語言有效回應策略的探究

童凌云

【摘要】

語言回應是小班角色游戲中教師最常用的回應,但現實中教師的不適宜回應情況經常發生,嚴重影響了幼兒角色游戲的深入推進和師幼關系的良好發展。本文基于教師在小班角色游戲中的語言回應,進行分析、思考,對提升教師語言有效回應的能力進行了初探,試圖尋找到一種科學、有效的回應策略。

【關鍵詞】

小班幼兒 ? 角色游戲 ? 語言回應

小班幼兒對角色游戲有著很大的熱情,角色區經常成為他們持續玩的時間最長的區域,也是師幼互動、幼幼互動發生最頻繁的地方。而語言回應作為小班角色游戲師幼互動中的教師的主要互動行為,其適宜性直接影響師幼互動的質量。《指南》中指出“要尊重幼兒的學習方式,創造一個充滿愛和尊重、富于理解和激勵、寬松而安全的、積極互動的環境,引導幼兒在生活與游戲中快樂地動手動腦、感知體驗、交往合作、探索創造”。但是在小班角色游戲中,我們經常會看到幼兒興致勃勃地開始游戲,但玩了一會兒就沒了開始的興趣,有時候是因為材料不足,有時候是因為與同伴發生了矛盾,有時候是因為缺乏生活經驗等等,種種困難迫使幼兒放棄了繼續游戲。而教師的語言支持,能夠增加幼兒自信心,解決實際困難,助推角色游戲進程,提高角色游戲水平。

一、小班角色游戲中教師語言回應現狀分析

日常帶班過程中,教師重視集體教學中的有效回應,在集體教學中會有意識地思考如何有效回應。但在角色游戲中,很多教師沒有思考過有效回應的問題,甚至沒有意識到自己的很多回應是不適宜的、無效的。即使有些教師認識到角色游戲中語言回應的重要性,但由于角色游戲的不確定性,幼兒在角色游戲中發起的互動往往比集體活動和生活活動更加頻繁、更加靈活和不可預測,教師往往不能進行有效回應。基于這樣的思考,在實踐觀摩活動中,筆者觀察記錄了近一年小班角色游戲中30名教師語言回應的情況。其中,入職1-5年的青年教師10人,入職6-15年的中青年教師10人,入職15年以上的中老年教師10人。現截取幾個經典的片段:

鏡頭一:敷衍式回應

小朋友們在娃娃家用各種材料燒飯做菜。萌萌燒好后,一蹦一跳地把飯菜端給老師,聲音洪亮地說:“老師,你看!這是我燒的菜。”老師看了一眼,面無表情地回應:“嗯,好的!真棒!”果果、小七、小澄等5、6個孩子看到了,一哄而上拿了自己燒的菜擠到老師面前:“老師,這是我燒的”“我也燒了菜。”老師一邊回應:“好的,好的”,一邊擺了擺手,“拿回去吧!”幼兒低著頭臉拿回了“菜”。

鏡頭二:粗暴式回應

小越、琪琪和晨晨正在玩醫院游戲。晨晨當病人,小越和琪琪都想當醫生穿白大褂。但是,白大褂只有一件。小越說:“我是醫生,要我穿。”琪琪說:“我也是醫生,我要穿。”兩人拿著白大褂拉扯起來,互不相讓。琪琪眼看就要被小越搶走白大褂了,大聲哭起來。老師聞聲走過去,“別搶了,怎么回事呀?”。琪琪邊哭邊說,“小越搶我的醫生服。”小越趕忙哭起來:“是我先拿到的,是她搶我的。”老師說:“那你們輪流當醫生吧!”兩人不依不饒,繼續搶白大褂。老師見狀:“好了,好了,那你們兩個都不要當醫生了,去玩其他的。”說著,拿走了白大褂。

鏡頭三:空洞式回應

梓欣和悅悅在玩燒飯游戲,梓欣拿到了奶粉罐當鍋子用。悅悅手里拿著鏟子,她看到梓欣的奶粉罐,就想用鏟子去攪拌。梓欣抱住奶粉罐,大哭起來:“這是我的”悅悅邊哭邊說:“我沒位置了,給我玩一下。”老師走過來問:“怎么啦?你們都想要這個奶粉罐嗎?”兩人點頭,“那怎么辦呢?想想辦法看。”悅悅說:“我大,給我玩!”梓欣抱著奶粉罐繼續哭。“能不能你玩一下我玩一下,輪流玩呢?”老師說。梓欣搖搖頭繼續哭。“我們玩玩具要分享!”老師繼續勸說。但是10分鐘過去了,兩個孩子還是不愿意一起玩,不愿意輪流玩,一臉茫然地看著老師。

鏡頭四:激發式回應

菡菡站在午睡室和教室的通道上,伸直了一條手臂對跑過來的牛牛說:“進門請刷卡!”牛牛楞了一下,右手伸進口袋,假裝摸出一張門卡,在菡菡的手掌上刷了一下。見沒動靜,有刷了一次,只聽到菡菡發出“滴-滴”的聲音,伸直的手臂緩緩放了下來。這時,軒軒也跑了過來,她試圖推開菡菡的手。菡菡大聲說:“進門請刷卡!”軒軒眼睛看向老師。老師問:“軒軒,菡菡在玩刷卡通行游戲,你以前在哪里見過嗎?”“我們小區就有的。”“除了刷卡,還可以怎么通過呢?”軒軒在菡菡手掌上輕輕按了幾下,邊摁邊說:“我有密碼!”菡菡發出“滴-滴”的聲音,大門打開了。軒軒笑著進了門。

基于對這30名小班教師常態下角色游戲的觀察分析,敷衍式和空洞式語言回應經常出現,偶爾也會看到粗暴式回應。而激發式回應在小班教師中并不多見。教師在角色游戲中會出現以上不適宜回應,主要原因有:

(一)感情投入少。開展角色游戲時,投入感情多的教師,會對幼兒有更大的耐心,能滿腔熱忱地對幼兒的互動行為進行回應。而投入感情少的教師,會消極對待幼兒與教師的互動行為,甚至會不理不睬。比如鏡頭一,小班幼兒年齡小,經驗淺,在老師與同伴的模仿中學習、成長。看到同伴燒的“菜”得到了表揚,也希望受到老師的表揚,所以會一個一個跑到老師面前,把自己燒好的菜給老師看。但老師的語言回應是簡單、敷衍的“好的,好的”。老師對幼兒角色游戲的重視不夠,沒有去關注幼兒的游戲,也沒有去思考幼兒語言和行為背后的原因及心理需求。

(二)認知不明確。隨著幼兒教育事業的發展,年輕的幼兒教師越來越多,往往會因為教育經驗不足,在角色游戲中回應幼兒時,只注意到幼兒爭搶玩具的表面行為,沒有全面分析幼兒求助行為的內在需求,不利于幼兒的全面發展。而部分中老師教師會憑借自己的感覺和經驗進行不適宜的回應,導致幼兒對回應的滿意度不高,產生不良的情緒情感體驗。比如鏡頭二,當孩子發生沖突或爭搶的時候,教師希望快速平息、解決。但是由于教師缺乏對小班幼兒年齡特征的認知,不知道該怎么回應,只能通過自己的權威制止游戲的繼續,而這一回應,幼兒的社會交往技能不能得到學習,也阻礙了角色游戲的發展。

(三)專業素質不過硬。在角色游戲中,有的教師雖然能夠用心觀察孩子的游戲行為,捕捉到需要回應的時刻,也進行了回應。但缺乏回應技巧,影響了回應效果。這些和教師的專業素質有關。比如鏡頭三,3歲兒童認知能力的發展使得他們對物品的所有權建立概念,加之高度的自我中心,使得他們非常珍視自己所擁有的東西,大部分小班幼兒雖然萌發了分享的意識,但其認知和行為嚴重脫節,在行為上很難做到真正意義上的分享。而教師講“要分享要輪流玩”的大道理是沒有用的,需要用實實在在的具體方法來幫助幼兒。如果用 “你遇到困難了,先不哭,我們一起來想辦法。”“可以和小朋友說,你可以借我玩一會兒嗎?”教給小班孩子具體的解決辦法,比空洞地說“要分享,要輪流玩”有用多了。

二、不同語言回應對幼兒的影響

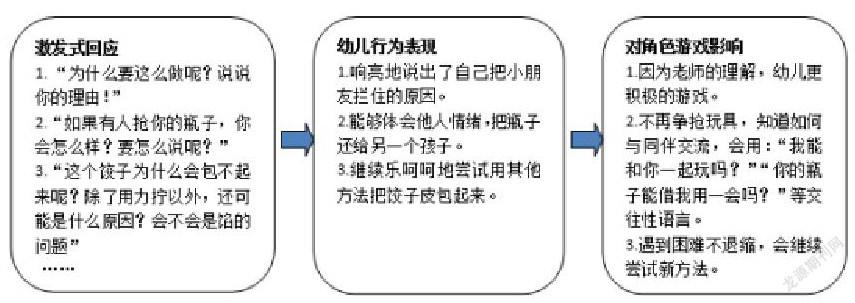

基于以上30位教師語言回應后幼兒的行為表現,不難發現,教師不同的語言回應,不僅會給孩子帶來不同的感受,傳遞給孩子不同的信息,讓孩子產生截然不同的自我評價,表現出不同的行為,影響角色游戲的開展和推進。如下圖:

三、角色游戲中教師語言有效回應策略

在角色游戲中,教師采取的語言回應策略適宜與否直接影響了游戲活動的成功與衰敗,教師適時地提供適當的回應策略支架,給幼兒“適宜的喚醒”,讓幼兒掌握必要的關鍵經驗的同時,也讓幼兒在寬松愉悅的游戲環境中充滿自信、快樂地發展。通過年級組對“教師在角色游戲中的回應”的多次研討和班級實踐,重點探究以下幾種回應策略:

(1)賞識式回應

教師用賞識的語言進行回應,可以激發幼兒的自信心,提高參與角色游戲的積極性,提升交往能力。但賞識需要一定的技巧,以免變成“你真棒,真能干”空洞式回應。賞識一定是教師發自內心認同幼兒的結果,在觀察、了解幼兒游戲情況的基礎上,及時發現并反饋幼兒游戲中的行為,對幼兒的行為做出具體的,有針對性的鼓勵,充分調動幼兒角色游戲的主動性和積極性。例如:為了得到老師的表揚,小班幼兒把自己燒好的“菜”拿給老師看。老師要抓住孩子“燒菜”的興趣點,進行回應。可以通過詢問的方式“你燒的是什么菜?”“你是怎么燒的?”“你是和誰一起燒的?”,在了解游戲情節的基礎上,用肯定的方式:“你燒的菜顏色真好看,味道肯定不錯!”“你的菜一定很美味,小朋友肯定喜歡吃。”在角色游戲中多用賞識式回應可以滿足幼兒當前希望被肯定、贊賞的心理需求,同時可以助推角色游戲進一步發展,達到豐富游戲情節的效果。

角色游戲中多用賞識式回應,還可以促進幼兒良好的行為習慣及規則意識的形成。比如,幼兒在角色游戲中不愛整理,也不愿意分享。教師可以用賞識式的正面語言回應。如“××小朋友已經在整理玩具啦!她收拾玩具的動作比以前快多了!”、“××愿意和小朋友輪流當醫生,你們的游戲更有趣啦!”

(2)啟發式回應

孩子的角色游戲情境是多種多樣的,游戲過程中常常會遇到一些出乎意料的困惑或疑惑,教師要捕捉既能滿足孩子探索欲望又能增加孩子經驗的問題,及時做出回應,啟發幼兒思考并動手解決問題的能力。例如:“玩醫生游戲時,銘銘的聽診器,一頭掛在胸口,另一頭按在鐺鐺的臉上,然后又按在手上。旁邊的月月看見了,大聲喊起來,“明明,這個東西不是這樣用的。放這里!”說著,月月指著鐺鐺的胸口,示意聽一聽胸口。銘銘不顧月月的建議 ,繼續按照自己的辦法給鐺鐺看病。月月跑來,告訴老師,“銘銘不會玩。”銘銘一臉疑惑,“就是這樣玩的呀!”此時,老師對孩子的困惑進行啟發式回應:“銘銘用的這個工具叫什么?是用來干什么的呢?”“你去醫院的時候,醫生給你用過嗎?是怎么用的?”通過這樣的回應,既讓幼兒認識了聽診器,幫助幼兒回憶起醫生使用聽診器給他看病時的經歷,又滿足了孩子探索聽診器的欲望。啟發式回應看起來是在問幼兒問題,實質上是把幼兒面臨的問題描述出來,啟發他們用自己的方式去尋求解決的途徑,可以促進游戲情節的發展。

(3)建議式回應

小班幼兒年齡小,缺乏溝通交往的技能,因此很多矛盾無法自己解決,需要教師委婉地給幼兒提出建議。比如角色游戲中,小米、一鳴、小旭都想當媽媽來燒飯,但是娃娃家只有1把鏟子。小米拿到了鏟子,一鳴和小旭都想搶,但是搶不過來。一鳴開始哭起來。老師回應:“老師知道你很難過,有困難,我們可以幫助你。”等一鳴不哭了,然后問她:“你也想燒飯,對不對?”“如果你讓小米先玩一會,等一下再去借,說不定她會同意借你哦!”。一鳴聽到老師這么說,對小米說:“你先玩,等會兒給我玩,行嗎?”小米點點頭。告訴孩子,老師是理解他的,愿意幫助他的,孩子才愿意來聽老師的建議。教師利用假設的語言提出建議,創造了完整的情景和換位思考的機會,從而有效調動幼兒的已有經驗,激發幼兒進一步交往、表征或創造。采用這種語言回應時,教師的語言要通俗易懂,盡量用口語化的方式,便于小班幼兒理解。

建議式回應在角色游戲中,還主要應用于幼兒的游戲情節發展停滯不前或發展情節有困難的時候。此時,教師不是給予幼兒直接的指導,要怎么做。而是用建議的方式“這樣試試……”“如果不行,我們想想別的辦法”“肯德基沒有蛋糕,要不我們開個蛋糕店吧!”這種回應方式就,幼兒能感受到自主和尊重,比較容易接受。

(4)指令式回應

當幼兒在游戲中嚴重違反規則或出現攻擊性行為時,教師的回應,首先是強行制止,用指令性語言:“請停下來”“不能這樣”,然后明確告訴幼兒這樣做的后果,以保證游戲的健康和安全。比如:“你這樣拉衣服,衣服會破的。” “你用玩具打別人的頭,這樣會很痛的。”比如:然然和壯壯在扮演消防員,兩人都拿到了同一個頭盔。壯壯力氣大,搶了過去。然然大哭,“我的!”。壯壯直接拎起頭盔,要打然然。此時,老師就要用指令式回應:“停下來,你這樣打然然,他會很痛的!”以免發生危險。然后再用其他方式,比如建議式或啟發式等進行再回應。

幼兒在角色游戲中會遇到各種各樣的問題,教師除了用以上幾種回應方式外,還可以用詢問式、選擇式、追問式等回應方式,而且多種回應方式可以交叉使用。不管用哪種方式,

其實都是有流程的,我們認為,有效回應首先是精神層面的回應,幼兒在交往與互動中,教師對幼兒的觀念、需求、情緒和感受等進行分析和理解之后做出的理解、接納等積極回應。然后是行為層面的回應,教師對孩子的行為類型進行判斷,根據孩子的行為做出相應的回應。如下圖

四、收獲與思考

在探索教師在角色游戲中語言回應的過程中,教師、幼兒和家長、教研組都有了較大的收獲。

(一)教師層面

三位老師有意識地去關注“回應”這件事,經常換位思考,真正共情理解幼兒,設身處地地去感受幼兒的情緒,進行積極回應、正向引導。教師深知,只有讀懂幼兒語言和行為背后的原因及心理需求,才能做到有效的語言回應。所以閱讀了大量專業書籍,如《兒童心理學》、《3-6歲兒童學習與發展指南》《游戲與活動中的幼兒》等,通過理論支持,提高讀懂幼兒的能力,從而尋找到有效的具體回應方法。

(二)幼兒層面

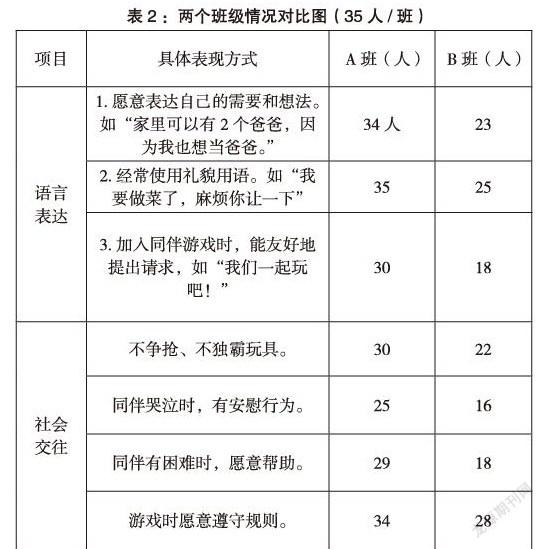

教師經常用肯定式、贊賞式、啟發式等語言去回應幼兒的角色游戲,班級幼兒明顯樂于表達,幼兒之間矛盾減少,社會交往能力大幅提高,參與角色游戲的積極性也高于其他班級。我們實驗A班和隔壁B班進行了分析、對比,具體情況如下:

(三)家長層面

教師在實踐中,梳理了一些具體的回應方法,在與家長進行科學育兒的溝通中,將有效回應幼兒的方法傳遞給他們。如:當孩子提出需要家長限制的行為,“我要看動畫片!”“我想吃很多很多糖果”,家長要在限制的前提下尊重孩子的天性,回應“看動畫片可以,但不能超過20分鐘哦!”“一天只吃一顆糖,吃完要漱口哦!”家長表示,孩子的習慣慢慢變好了。

(四)教研組層面

教研組在“教師角色游戲中的語言回應”系列研修活動中,組織教師現場觀摩診斷、回應方式探討,幫助教師讀懂幼兒語言和行為背后的心理需求,梳理了多種有效的語言回應。

角色游戲中教師的語言回應,只是回應的一種。此外,肢體回應、表情回應、材料回應都值得去探究。后期,我們的有效回應也不能僅僅停留在角色游戲中,而要運用到一日生活的各個環節,提升師幼互動的質量。

參考文獻:

[1]梁爽.教師回應幼兒求助行為的策略研究[D].華中師范大學,2017.

[2]崔韻淇.幼兒教師有效回應的策略[J].山西教育(幼教),2014(9).

[3]袁月芬.接住孩子拋來的“球”:淺談幼兒探索活動中教師的“回應”策略[J].好家長,2016(41).

[4]李沁.小班角色游戲中教師有效語言指導行為的實踐研究[J].好家長,2018,(5).