基于SWAT模型的西遼河流域自然濕地演變過程及驅動力分析

于成龍,王志春,劉 丹※,趙慧穎,宮麗娟,田寶星

(1.黑龍江省氣象科學研究所,哈爾濱 150030;2.中國氣象局東北地區生態氣象創新開放實驗室,哈爾濱 150030;3.內蒙古自治區赤峰市氣象局,赤峰 024000)

0 引 言

濕地是結構獨特、功能多樣的生態系統,在維持區域乃至全球生態平衡方面起著不可替代的作用[1]。濕地的外因性演替過程與氣候、地質活動、自然災害干擾和人為干擾等因素密切相關,以氣溫升高、降水格局改變為主要特征的全球氣候變化對濕地生態系統的分布格局及其生態過程已經產生深刻影響[2-3],同時,隨著社會經濟發展,人類活動對濕地生態系統的影響也不容忽視,氣候變化和人類社會發展的綜合作用將使未來濕地恢復與管理變得更加復雜。不同類型、氣候背景、發育過程的濕地具有不同的壓力源,這些濕地生態系統正以各自的演變方式應對氣候變化和人類社會的干擾。另外,濕地在自身改變的同時,也對區域生態系統網絡乃至氣候產生重要影響[4-5],如何保護、恢復與管理濕地生態系統,取決于如何應對氣候變化和人類社會發展的影響,因此了解濕地生態系統長期演變規律,定量分析氣候和人為因素對濕地變化的貢獻率,對于準確評估濕地生態系統演變的驅動力具有積極意義。

對濕地變化驅動力的研究一直以來都是濕地地理學和生態學研究的熱點問題,國內外眾多學者在濕地分布景觀格局、濕地植被、濕地養分循環、水文特征等方面開展廣泛研究,如張玉紅等[6]研究了1979—2013年扎龍濕地景觀格局的動態變化特征;Feng等[7]研究了地下水位對鄱陽湖濕地優勢植物生長和繁殖參數的影響;Mantyka-Pringle等[8]研究了氣候變化和土地利用變化對濕地生物多樣性的影響;Ott等[9]描述了在弗吉尼亞海岸濕地土壤屬性隨時間的變化特征;Yang等[10]研究了氣候變化和外來物種入侵對中國東部沿海地區有機碳儲量的影響;Cassatt等[11]將降水、地表水和地下水等水文數據與濕地恢復和氣候變化脆弱性聯系起來,研究濕地的水文特征對濕地恢復的影響。以上研究取得了豐富的成果,積累了豐富的濕地變化過程以及濕地應對自然和非自然干擾能力的知識。但在濕地面積、濕地植被以及河流流量等的研究中,仍然缺乏對氣候變化和人為影響(以土地利用變化為主)加劇等原因的整合[12],而了解氣候變化和人為影響的協同作用是制定濕地恢復與保護措施所需科學支撐的必要條件。

西遼河流域位于中國北方農牧交錯帶的東緣,清朝以后人類活動頻繁,大面積開墾耕地,加上該區域屬溫帶大陸性氣候,干旱少雨[13],大部分河流存在季節性斷流現象,導致該區域由原始自然的“郁蔥”環境向沙漠化的“活化”發展[14],近些年來已有 50%以上的土地存在荒漠化現象[15],區域生態環境十分脆弱,濕地作為該區域生態系統網絡的關鍵節點,在維持區域生態平衡方面起到不可替代的作用。目前有關西遼河流域的研究,對于湖泊、沼澤和河流在不同時空尺度上的變化以及相互轉化的認識比較清楚,在濕地變化的驅動因素方面也開展了較多研究[16],但多數只停留在探尋濕地變化單驅動因子的作用,很少研究多因子耦合的驅動效應,也沒有明確驅動因子在濕地變化過程中的貢獻率。隨著氣候變化、自然災害、人為干擾等因素對自然濕地影響的加劇,需要提高對導致濕地變化的自然或非自然驅動因子協同作用的理解,并評估這些協同作用對湖泊、沼澤和河流等濕地類型的影響。本文通過研究西遼河流域湖泊和沼澤濕地面積、景觀轉換特征、沼澤濕地植被變化特征以及河流徑流深度變化特征,明確研究區不同濕地類型的較長時間序列的變化特征以及他們之間的轉化過程,通過研究氣候因子或土地利用因子對濕地變化的影響,以及二者交互作用,來定量分析濕地變化驅動因子的作用,以期為更加深入了解西遼河流域自然濕地的演化過程,以及推斷控制濕地生態系統變化的可能機制提供科學依據,為濕地農業綜合開發和可持續發展提供科學參考。

1 地理位置與范圍

西遼河流域地處中國北方農牧交錯帶的東緣,是中國重要的農牧業生產基地,主要區域在內蒙古自治區境內,小部分邊緣區域位于吉林省、遼寧省和河北省境內,其干流長312.69 km,水流方向為自西向東,最后匯入遼河,流域內較大的支流有西拉木倫河、教來河、老哈河等。該流域北、西、南 3面環山,東臨遼河平原,地勢由西向東逐漸降低,海拔在82~2 054 m(圖1)。流域內植被屬溫帶草原區,自然植被主要是典型草原植被、喬木、灌木、半灌木草原植被,農作物為一年一熟,以玉米、大豆、小麥為主。該區域屬溫帶大陸性氣候,主要氣候特征為干旱少雨,年蒸發量大于水分補給量,年平均氣溫6.32 ℃,年降水量382.00 mm,年蒸發量1 228.94 mm。

圖1 研究區位置、海拔、河網、年平均氣溫和降水量情況Fig.1 Location, altitude, river network, annual mean temperature and precipitation of the study area

2 材料及研究方法

2.1 數據來源及處理

2.1.1 氣象數據

氣象數據來源于中國氣象數據網(http://data.cma.cn/),氣溫和降水數據來源于“1981—2010年中國地面累年值日值數據集”的西遼河流域及周邊 50 km緩沖區內的氣象觀測站數據,其中年平均氣溫采用線性回歸方式將觀測站點數據轉為面數據,在SPSS軟件的支持下,以年平均氣溫為因變量,以觀測站的經度、緯度和海拔為自變量建立一元線性回歸方程,樣本數為42個;年降水量在Arcgis軟件的支持下,利用IDW方法插值。

1951—2018 年氣象數據選取西遼河流域內的觀測站點數據,氣象要素為氣溫、降水量、相對濕度、平均風速、氣壓、蒸發量、日照時數等,利用SWAT模型自帶天氣發生器(WXGEN)生成氣候數據,并且填補缺失數據。ARCSWAT模型生成的各子流域氣溫、降水、徑流量等,用于分析西遼河流域濕地變化的影響因素。

2.1.2 數字高程模型

將數字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)導入ARCSWAT模型中進行流域劃分、坡度和坡向提取等,DEM為SRTM(Shuttle Radar Topography Mission)地形產品V4.1版本數據,空間分辨率90 m,該版本由國際熱帶農業中心(International Center for Tropical Agriculture,簡稱CIAT)利用新的插值算法得到的SRTM地形數據,此方法填補了SRTM 90的數據空洞。數據來源于中國科學院計算機網絡信息中心地理空間數據云平臺(http://www.gscloud.cn)。本研究將獲取的數據轉為Asia North Albers Equal Area Conic(以下簡稱Albers)投影。

2.1.3 土地利用遙感監測數據

該數據主要用于在ARCSWAT模型中建立水文響應單元(Hydrologic Response Units,HRU),并作為土地利用類型變化分析的基礎數據。數據來源于中國科學院資源環境數據云平臺(http://www.resdc.cn/Default.aspx)的“中國土地利用現狀遙感監測數據庫”,該數據庫是在國家科技支撐計劃、中國科學院知識創新工程重要方向項目等多項重大科技項目的支持下,經過多年的積累而建立的覆蓋全國陸地區域的多時相土地利用現狀數據,目前該數據集包括1980、1990、1995、2000、2005、2010、2015年和2018年的土地利用遙感分類數據,數據生產制作是以各期 Landsat TM/ETM 遙感影像為主要數據源,通過人工目視解譯生成,土地利用類型包括耕地、林地、草地、水域、居民地和未利用土地 6個一級類型以及25個二級類型,該數據集已經在國家土地資源調查、水文、生態研究中發揮著重要作用。

根據《濕地公約》[17]對狹義濕地的定義,濕地包括沼澤、泥炭地、濕草甸、湖泊、河流、滯蓄洪區、河口三角洲、灘涂、水庫、池塘、水稻田以及低潮時水深淺小于6 m的海域地帶等,本研究結合西遼河流域地表覆蓋特征,考慮到濕地分布的變化以及與其他地表覆蓋物間交替作用形成的空間格局情況,簡化非濕地地表類型,突出主要濕地類型,在“中國土地利用現狀遙感監測數據庫”的土地分類體系的基礎上,確定一級土地覆蓋分類和二級土地覆蓋分類(表1)。另外,為通過景觀轉換幅度分析西遼河流域干濕變化情況,根據土地覆蓋類型的水分差異,再將表1中二級土地覆蓋分類重新合并為6類,分別為耕地、林地、草地、水域、城鄉-工礦-居民用地、未利用土地。

本文應用該數據集的 1 km分辨率數據,并將1980 —2015年數據轉為Albers投影后,裁切為西遼河流域范圍。

表1 西遼河流域景觀分類Table 1 Landscape classification of Xiliao River Basin

2.1.4 歸一化植被指數

植被指數的時間譜數據能夠反映地表植被生長的動態過程[18],歸一化植被指數(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)數據來源于美國 EARTH DATA(https://earthdata.nasa.gov/)數據中心的 MOD13A2數據集,該數據TerraMODIS 16 d合成植被指數集,空間分辨率為250 m,每隔16 d按照統一算法進行合成。由于數據的采集和處理過程中受到衛星傳感器、太陽高度角和觀測角度的影響,以及云、水汽、氣溶膠等的干擾,即使采用了最大值合成法(Maximum Value Composite,MVC)合成數據,仍會出現不符合植被生長規律的奇異像元點,因此需進行平滑處理,本文采用時間序列諧波分析法(Harmonic Analysis of Time Series,HANTS)對時間譜數據進行平滑。其核心算法是傅立葉變換和最小二乘法擬合,即將時間譜數據分解成有限個諧波(正弦波或余弦波),從中選取若干個能反映影像時序特征的諧波進行疊加,達到重構時序數據的目的[19]。

2.1.5 植被總初級生產力

植被總初級生產力(Gross Primary Productivity,GPP)是單位時間內植物通過光合作用途徑所固定的有機碳量(kg/m2,本研究將單位轉換為 g/m2。),是地表碳循環的重要組成部分[20],本研究選用EARTH DATA數據中心的MOD17A2H數據集,該數據為8 d合成產品,原始空間分辨率為500 m。

2.1.6 流量觀測數據

由于河流上游人為干擾相對較小,因此本研究選擇西遼河上游的水文站流量觀測站點的數據率定SWAT模型參數,3個觀測站分別為巴林橋(118.62°E,43.25°N)、興隆坡(119.42°E,42.33°N)和新店(118.71°E,452.34°N),觀測數據為月平均徑流量(m3/s),數據時間范圍為1995—2011年。

2.1.7 水系分布數據

將研究區已有的河網水系分布圖輸入到 SWAT模型,從而更好地生成與實際較符合的河網水系。數據來源于中國科學院資源環境數據云平臺(http://www.resdc.cn/Default.aspx)的“中國水系流域空間分布數據集”。

2.1.8 土壤數據

土壤數據是SWAT模型的主要輸入參數之一,本研究首先根據中國科學院資源環境數據云平臺的中國土壤類型空間分布數據庫確定研究區土壤類型分布,再從中國土壤數據庫(http://vdb3.soil.csdb.cn/)的中國土種數據庫中查詢每個土壤類型的初始信息,應用 1stOpt軟件,采用三次樣條插值方法將國際制土壤粒徑級配,轉換為USDA標準,應用 SPAW 軟件中的 Soil Water Characteristics模塊,根據土壤中黏土、砂土、有機質等含量來計算 SWAT土壤數據庫中所需的土壤濕密度(SOL_BD)、有效持水量(SOL_AWC)、飽和導水率(SOL_K)等參數。

2.2 模型及方法

本研究基于SWAT模型,首先劃分西遼河流域的地理范圍,并根據SWAT模型模擬的子流域氣溫、降水量、蒸散量、徑流量等數據,結合土地利用分類數據,分析西遼河流域湖泊面積、沼澤濕地面積、河流流量變化的影響因素,并借助地理探測器,定量分析各個影響因素的驅動能力。

2.2.1 SWAT模型及運行

SWAT模型(Soil and Water Assessment Tool)由美國農業部(USDA)的農業研究中心1994年開發,基于GIS基礎之上,具有長時段模擬能力的流域分布式水文模型,能夠在大流域復雜多變的土壤類型、土地利用方式和管理措施條件下,預測土地管理對水分、泥沙和化學物質的長期影響。ArcSWAT擴展模塊是 SWAT模型在ArcGIS平臺上的圖形用戶界面[21],在研究氣候變化、土地利用變化等因素對水文循環的影響方面得到較多應用。本研究應用Arcgis環境下的ArcSWAT2012模塊進行水文過程的模擬。

1)西遼河流域劃分

西遼河流域目前尚沒有統一明確的邊界,常根據研究需要劃分范圍,且均未明確劃分標準。早期多數以行政邊界劃分,如孫小舟等[22-23]、王耕等[24]劃分的邊界,后期中國科學院發表的一些文章沒有根據行政邊界劃分,如楊艷昭等[25]、Feng等[26]劃分的范圍。也有學者基于 DEM,利用分形維數和河網密度雙重指標共同確定匯流累計閾值的方法提取西遼河流域河網水系[27]。

本研究利用ArcSWAT擴展模塊,基于SRTM V4.1版本空間分辨率為90 m的地形產品數據,以中國科學院資源環境科學數據中心(http://www.resdc.cn)提供的中國1∶400萬河流空間分布數據集為參考,調整最小子流域面積為 500 km2劃分西遼河流域,最終確定西遼河流域面積為 13.82萬 km2。經對比,劃分結果與靳曉輝等[27]的劃分結果具有較高的一致性,具體如圖1。

2)SWAT模型最佳子流域劃分

SWAT模型的子流域劃分是構建模型的前提基礎,子流域劃分數量直接影響匯水面積、河網密度以及模型的計算效率,子流域劃分數量越多,其平均匯水面積越小,河網密度越大,越能細致地反映地形空間的變化,但模型的計算時間會增加。許多研究者針對這一問題在不同的地形和氣候條件下分析了子流域劃分數量與徑流模擬精度之間的關系,結果表明,一定范圍的子流域劃分數量對地表徑流影響不大[28-30],但模擬的環境不同,這一范圍并沒有統一的標準。為找到研究區內子流域的最佳劃分數量,本研究以1980年為例,將匯水面積在250~3 200 km2之間設定了對應的16個子流域劃分方案,在其他條件相同的情況下,利用SWAT模型模擬年徑流量,并計算年均徑流深,結果表明隨著子流域數量的變化,年均徑流深在 2.65~3.20 mm之間波動,子流域數量在37~63之間時年均徑流深模擬結果比較穩定,因此選取該區間的中間數51為子流域劃分數量。

3)SWAT模型參數率定

本研究利用巴林橋、興隆坡和新店3個水文站的月徑流量數據,采用水量平衡校準方式的多站點校準方法,對Swatcup軟件默認的13個參數進行率定,選用SUFI-2算法進行運算。利用2000年土地利用數據,設1995—1997年為預熱期,1998—2004年為率定,2005—2011年為驗證期,參考Moriasi等[31]對水文模擬精度判識方法,認為均方根誤差與標準誤差比率(RSR)在0.0~0.7之間、納什效率系數(NSE)在0.5~1.0之間、百分比偏差(RBIAS)<25.0時,模型模擬效果較好。

表2 西遼河流域3個水文站月凈流量模擬效果評價Table 2 Simulation results of monthly net flow of three hydrological stations in Xiliao River Basin

RSR是從最優值0到一個較大的正值,RSR越低,模型的模擬效果越好,表2中3個水文站的率定期RSR普遍小于驗證期,其中興隆坡最低,新店略高,已達到Moriasi等[31]劃分的最好級別,巴林橋在好的級別;NSE是一種標準化統計指標,是剩余方差(噪聲)與實測數據方差(信息)的比較,表示觀測數據與模擬數據在圖形形式上的吻合程度,NSE∈(-∞, 1],NSE越大,模型的模擬效果越好,表2中3個水文站的率定期NSE普遍大于驗證期,其中興隆坡和新店的模擬效果達到了最好級別,巴林橋達到滿意級別;RBIAS用來對比模擬數據與觀察數據的偏差,以百分數表示,PBIAS值越小,模型模擬越準確,表2中3個水文站的RBIAS均達到滿意級別。由此可見,參數率定后的SWAT模型在西遼河流域具有較好的適用性。

4)SWAT模型模擬

SWAT模型運行時所用的土地利用數據依據鄰近原則輸入(表3),模擬1980—2015年西遼河流域徑流量和產水量的時間序列。

表3 SWAT模型所用土地利用年份與對應模擬時期Table 3 Land use years and corresponding simulation period used in SWAT model

2.2.2 景觀轉換分析

本研究定義,西遼河流域土地覆蓋類型的景觀轉換幅度是指濕地景觀在轉化過程中,一種景觀類型向其他景觀類型轉換的程度,計算公式如下:

式中M為景觀轉換幅度,sij為不同年份景觀變化轉移矩陣中的轉化面積;i和j分別為第i類景觀類型和第j類景觀類型;(j-i)為轉換系數,該轉換系數的設定參照張玉紅等[6]的方法,如果景觀轉換幅度大于0,說明景觀向濕潤方向發展,反之,說明景觀向干旱方向發展,土地覆蓋類型相似的景觀轉換系數(j-i)的絕對值較小,土地覆蓋類型差別大的景觀轉換系數(j-i)的絕對值較大,具體如表4。

表4 西遼河流域景觀轉換系數Table 4 Landscape conversion coefficient of Xiliao River Basin

以景觀轉換系數作為主要的景觀變化指標來分析西遼河流域內部景觀動態的變化類型。具體方法是首先將不同年份的景觀類型圖進行兩兩疊加,確定每個柵格的景觀轉換系數值,利用統計學方法對全部柵格單元的景觀轉換系數的時間變化序列進行統計,得出西遼河流域景觀轉換幅度和轉換方向。

2.2.3 地理探測器原理與應用

地理探測器方法通過研究目標因子的分異特征,同時探測因子及其交互作用的影響實現度量單因子或兩因子交互作用的驅動效應。該模型的核心是解釋影響因子對目標因子空間分異的解釋程度,用q值度量,具體表達式為[32]

式中h=1,2,……,L;L為影響因子的分層;Nh和N分別為層h和全區的單元數;σ2h和σ2分別是層h和全區目標值的方差。q的值域為[0,1],q值越接近1,表示影響因子的主導驅動作用越強,該軟件也能夠檢驗q值的顯著性。

地理探測器的輸入變量要求是類別數據,需要把連續型變量做離散化處理。本研究將每個子流域各個時期的降水變化量(X1)、蒸散變化量(X2)、湖泊(沼澤)轉為其他土地利用類型的面積(X3)、其他土地利用類型轉為湖泊(沼澤)的面積(X4),借助 SPSS的 K-平均值聚類方法分為10類,對應湖泊(沼澤)面積變化量作為Y,計算單因子或兩兩因子組合對湖泊(沼澤)面積變化的貢獻率;同樣將流量變化量作為Y,計算降水變化量(X1)和蒸散變化量(X2)對流量變化量的單因子貢獻和組合貢獻。

3 結果與分析

3.1 西遼河流域濕地變化特征

3.1.1 濕地面積變化特征

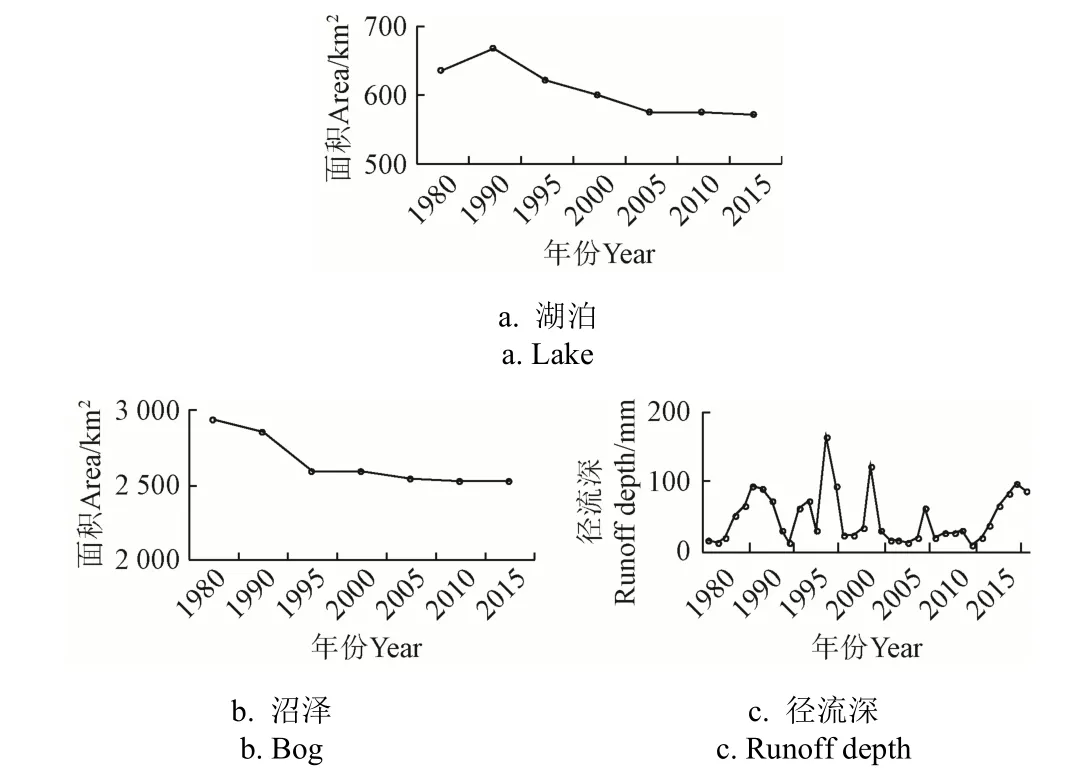

西遼河流域主要的自然濕地為湖泊、河流和沼澤,其中湖泊面積較小(圖2a),1980—2015年平均值為607.14.00 km2,呈現先上升(1980—1990年)后下降(1990—2015年)的過程;沼澤面積較大(圖2b),平均值為2657.00 km2,1980—1995年間下降趨勢明顯,2000后下降趨勢減緩;1980年以來西遼河流域徑流深在8.52~164.95 mm之間,平均為48.46 mm,年際間波動較大,無明顯變化趨勢,

圖2 1980—2015年西遼河流域濕地面積變化Fig.2 Variation of wetland area in the Xiliao River Basin during 1980—2015

表5為西遼河流域湖泊和沼澤與其他土地利用類型的面積轉化情況,分析可知,湖泊面積減小的主要原因是耕地侵占,6個時期耕地累積侵占湖泊面積最大(為57.00 km2),除1995—2010年外,其余時期均有耕地侵占湖泊的現象,而其他土地利用類型在不同時期與湖泊相互轉化,如未利用地在 1990—1995年、2000 —2005年和 2010—2015年分別侵占湖泊 9.00、5.00和1.00 km2,在其他時期有 1.00~26.00 km2的未利用地轉為湖泊。

分析沼澤與其他土地利用類型之間轉化的數據可見,耕地仍然是侵占沼澤的主要土地利用類型,6個時期累積侵占沼澤350.00 km2,草地、林地、城鄉-工礦-居民用地、湖泊和灘涂分別累積侵占草地76.00、44.00、10.00、8.00和 4.00 km2,未利用地是沼澤面積增加的主要貢獻者,累積轉化為沼澤69.00 km2。

表5 西遼河流域湖泊和沼澤與其他土地利用類型的面積轉化Table 5 Area transformation of the lakes and bog with other land use types in the Xiliao River Basin km2

3.1.2 景觀轉換特征

從景觀轉換幅度的變化過程看(圖3),西遼河流域1980年以來總體上向干生生境方向發展。西遼河流域景觀轉換在1980—2015年間大致分為3個階段,第1個階段為1980—1995年間,流域景觀轉換幅度較大,其中1980—1990年間為-2 866 km2,1990—1995年間為-5 491 km2,濕地的轉換幅度均小于0,說明這個階段的土地覆蓋類型轉化是向干生生境方向發展,并且轉換幅度較大,累積轉換幅度高達-8 357 km2;第2階段為1995—2000年間,全流域的轉換幅度大于0(為531 km2),說明全流域的轉化向干生生境方向發展,但轉換幅度相對前一時期變小,因此景觀累積轉換幅度仍處于較低水平(-7 826 km2);第3階段為2000—2015年間,全流域的轉換幅度又開始小于0,說明全流域的轉化方向又開始向干生生境發展,轉換幅度接近于1995—2000年間,介于-505~857 km2之間,從而導致累積轉換幅度進一步下降。

3.1.3 沼澤植被變化特征

2000—2015 年西遼河流域沼澤植被生長季(4—10月)NDVI和年GPP均存在極顯著的上升趨勢(圖4),其中NDVI介于0.21~0.36之間,平均為0.30,變化傾向率為 0.07/(10 a);GPP 介于 213.12~257.73 g/(m2·a),平均為 257.73 g/(m2·a)。

西遼河流域生長季 NDVI平均值存在較明顯的區域差異(圖5a),NDVI較高的區域集中分布在哈黑爾郭勒河流域和西遼河干流下游區域,生長季平均NDVI超過了0.30,同時NDVI均呈上升趨勢,其中增加速率較快的區域則主要在老哈河中游、查干木倫河中游和新開河中游的部分區域(圖5b),年平均增加 0.01,而且均呈極顯著增加趨勢(p<0.01);年 GPP平均值高低的分布特征(圖5c)與生長季 NDVI在空間上具有較好的對應性,但NDVI和GPP的變化趨勢的空間一致性較差,部分子流域GPP的變化存在弱的下降趨勢(p≥0.05,圖5d),相同子流域的NDVI存在一定的上升趨勢。

圖3 1980—2015年西遼河流域景觀轉換幅度Fig.3 Landscape conversion extent of Xiliao River Basin from 1980 to 2015

3.2 西遼河流域氣候變化特征

為了解研究時段(1980—2015年)的氣候變化趨勢與氣候背景(有氣象記錄以來的氣候變化規律:1951—2018年)之間的關系,對比分析了西遼河流域的1951—2018年和1980—2015年的年平均氣溫和年降水量的變化趨勢。分析可見,1951—2018年西遼河流域年平均氣溫介于 6.59~11.10 ℃之間,平均為 8.88 ℃,并存在極顯著上升趨勢(圖6a),氣候變化傾向率為0.3 ℃/(10 a);1980—2015年間,年平均氣溫介于 7.91~11.10 ℃,平均為9.32 ℃,與1951—2018年相比,年平均氣溫增加了0.44 ℃,年平均氣溫波動有所減小,氣候變化趨勢與1951—2018年幾乎一致,氣候變化傾向率相同。

圖4 2000—2015年西遼河流域沼澤植被NDVI和GPP變化Fig.4 Variation of NDVI and GPP of bog vegetation in the Xiliao River Basin during 2000—2015

分析年降水量可知(圖6b),1951—2018年降水量介于 255.75~528.38 mm之間,年降水量平均為377.6 mm,存在較弱的下降趨勢;1980—2015年降水量介于 257.49~511.35 mm 之間,平均為 372.84 mm,略低于1951—2018年,下降趨勢較1951—2018年明顯,但仍未達到顯著性水平。

3.3 西遼河流域濕地變化的影響因素

3.3.1 單因素對濕地變化的影響

將西遼河流域劃分為 51個子流域,分析降水量、蒸散量、土地利用變化對西遼河流域內的湖泊面積、沼澤濕地面積、河流流量變化的影響,其中土地利用變化因子分別為各個時期內子流域湖泊(沼澤)增加的面積(由其他土地利用類型轉移為湖泊/沼澤的面積)和減少的面積(湖泊/沼澤轉為其他土地利用類型的面積)。因各變量之間的量綱差異較大,所以將各變量歸一化運算后再進行比較分析,統計分析發現,土地利用變化因子與湖泊(沼澤)變化面積未達到顯著相關關系,因此將圖省略。由圖7可見,湖泊面積的變化與降水量變化、湖泊面積的變化與蒸散量變化均呈極顯著的線性正相關關系,降水量和蒸散量變化大,湖泊面積的變化也隨之增大,降水量和蒸散量的變化對湖泊面積變化的驅動能力q值分別為0.589 7和0.669 6。湖泊面積變化量主要集中在-19.28~11.62 km2,與之對應的降水量變化在-300.95~295.02 mm 之間,蒸散量變化在-784.68~690.33 mm之間。

沼澤面積的變化與降水量變化、蒸散量變化極呈極顯著的二次曲線關系,降水量和蒸散量的變化對沼澤面積變化的驅動能力q值分別為0.886 1和0.829 8。根據擬合曲線公式計算,降水量變化在200 mm左右是沼澤面積變化的拐點,即當降水量減少或增加小于200 mm,沼澤面積雖降水量的增加而增加,直到降水量增加大于200 mm,沼澤面積將隨降水量的增加而減少,分析原因發現,因沼澤是陸地上潮濕積水、喜濕性植物大量生長并有泥炭堆積的地方,如果當年降水量過大,部分沼澤會呈現出湖泊的地貌特征,因此在遙感分類時會把這部分區域劃分為湖泊,為驗證以上分析的準確性,本研究將圖7c中降水量增加超過200 mm的子流域的相鄰兩期遙感分類柵格圖進行對比,發現的確有湖泊侵占沼澤的現象。根據圖7d的擬合曲線公式計算,蒸散量變化在500 mm左右是沼澤面積變化的拐點,圖7d中 85.24%的蒸散量變化超過500 mm的地點,降水量超過200 mm(圖7c),分析降水量變化與蒸散量變化的相關關系發現,二者呈極顯著的線性相關關系(R2=0.674 7,P<0.000 1,n=306),可見,降水量變化大,蒸散量變化也隨之增加。

圖5 2000—2015年西遼河流域生長季NDVI年GPP變化趨勢Fig.5 Tendency of NDVI and annual GPP during the growing season in the Xiliao River Basin from 2000 to 2015

圖6 1951—2018年西遼河流域年平均氣溫和年降水量變化Fig.6 Variation of annual average temperature and annual precipitation in Xiliao river basin from 1951 to 2018

河流徑流量的變化與降水量變化(圖7e)、與蒸散量變化(圖7f)均呈極顯著的線性正相關關系,降水量和蒸散量變化大,河流徑流量的變化也隨之增大,降水量和蒸散量的變化對河流徑流量變化的驅動能力 q值分別為0.647 1和 0.593 2。但在降水量變化區間為[-300,300]時,部分河流的徑流量變化與降水量變化無明顯的相關性,分析原因可能與該流域水利工程對水文變化的影響有關。

分析沼澤植被NDVI與年平均氣溫、生長季平均氣溫、年降水量和生長季降水量的相關關系發現,只有生長季平均氣溫與二者之間存在顯著的相關性(圖7g和圖7h),而且均為線性正相關關系,說明熱量因素對西遼河流域沼澤植被的生長影響具有一定的規律性,而未發現水分因素影響的規律,分析原因可能是研究對象為生長在沼澤的植被,水分條件未對植被生長產生明顯的制約作用。

圖7 1990—2015年西遼河子流域的湖泊面積變化與氣象因子之間的關系Fig.7 Relationship between lake area change and meteorological factors in Xiliao River subcatehment from 1990 to 2015

3.3.2 兩兩因子交互作用的影響

交互作用探測結果表明,對于 3種濕地類型,其影響因子兩兩交互作用均會增強對面積(流量)變化的解釋力,但不同濕地類型內主導交互作用類型有差異,將驅動能力排在前3位的交互作用方式列入表5,分析可見,交互作用排在前兩位的均為降水量與某一影響因子的協同作用,驅動能力q值均超過 0.70,可見降水是濕地變化的主要控制因子;排在第三主導交互作用的是土地利用類型面積的變化與某一影響因子的協同作用。

根據土地利用類型轉化分析結果可知,侵占濕地主要土地利用類型是耕地,因此可以將濕地面積變化因素歸為人類對濕地面積變化的影響因素,同時,西遼河流域處于半干旱地區,耕地有效灌溉面積超過 40%,耕地灌溉用水量巨大,可以將耕地面積變化因素歸為人類對河流流量變化的影響因素。對應表6的分析結果可見,自然因素是濕地面積變化或河流流量變化的主要影響因素,人類活動因素的影響要小于自然因素,其中自然因素的解釋力由大到小的排序為:沼澤面積變化、湖泊面積變化和河流流量變化。

表6 不同因子交互作用分析Table 6 Analysis of interaction of different factors

4 討 論

本研究表明,西遼河流域濕地生態系統的壓力主要通過水文和土地利用變化來調節,這與Ferrati對阿根廷東北部Esteros del Ibera地區的研究結論具有極高的相似性[33]。氣候變化可能通過改變流域水文制度對濕地產生顯著影響[34-35],降水是其中最直接的氣候因素,而其他氣候因素包括溫度升高和蒸發蒸騰作用的改變,也可能直接或間接地發揮重要作用。氣候預測模型普遍認為,北半球高緯度地區將是溫室效應增強最可能發生的區域[36-37],由于氣溫升高導致的蒸發蒸騰量增加,不僅會導致濕地斑塊本身的水分流失,而且也會減少濕地所在集水區水分的供應,另外,氣候變暖使季節性凍土存留時間縮短和分布格局改變[38-39],會導致地下水位下降[40],這些將對現有濕地產生不利影響。

土地利用的改變被認為是濕地退化最直接的人為干擾因素[41-42],從本研究的結果可見,西遼河流域濕地集中分布區域與農田緊密相鄰,耕地侵占是該流域湖泊和沼澤面積減少的主要原因之一,1980—2015年間的6個時期耕地累計侵占湖泊 57.00 km2,侵占沼澤 350 km2,而且這種侵占幾乎是不可逆的,與此同時,耕地與其他土地利用類型互有轉化,因此在分析湖泊和沼澤面積變化與土地利用影響因素的相關性時,濕地面積變化與土地利用變化的相關性要遠遠低于與降水量的相關性。

雖然氣候變化可能是濕地退化的主要因素,但目前土地管理和水利措施可能會加劇這種影響,例如放任耕地對濕地的侵占、農業灌溉用水、在河流上修建水庫等,遇到干旱年份,大量的農業灌溉用水和生活用水降低了河流的基礎流量,減少了本應補給濕地的水分,加上干旱年份蒸發蒸騰量較常年高,更加劇了濕地的萎縮,這種情況在許多干旱、半干旱地區很常見[43-44]。

本研究結果表明,1980年以來濕地植被 NDVI和GPP均呈現出極顯著上升趨勢,與濕地萎縮的結論相悖,原因與計算方法有關,在計算NDVI和GPP時僅針對當年濕地本身的植被,如果在第二年有部分濕地轉為其他土地利用類型,將不在統計范圍內。影響植被生長的最重要的2個外因是溫度和水分,水分不是生活在沼澤濕地植被的主要限制因子,2000年以來氣溫的顯著升高給植被NDVI和GPP創造了有利條件,因此出現了西遼河流域濕地總體面積在萎縮,而沼澤濕地植被長勢轉好的現象。

本研究雖然利用SWAT模型刻畫了每個集水區內河流流量、降水量和氣溫以及與之對應區域內湖泊和沼澤面積的變化,探尋西遼河流域濕地變化的氣候和人為影響機制,但由于河流流量觀測數據有限,而且缺乏水庫、人工河渠等水利設施數據,對SWAT模型參數率定及流量模擬的精度會產生一定影響,后續研究需要進一步補充缺乏的資料,或者尋找一種更為有效的訂正方法,使模型模擬結果更貼近事實。

5 結 論

1)1980 年以來西遼河流域經歷了干-濕-干的變化過程,除1995—2000年間為濕生生境外,其余時間均為干生生境。

2)西遼河流域濕地退化明顯,湖泊和沼澤面積存在下降趨勢,沼澤植被的 NDVI和植被總初級生產力GPP存在極顯著上升趨勢。

3)湖泊面積的變化、徑流深度變化與降水量變化、蒸散量變化均呈極顯著的線性正相關關系,沼澤濕地面積變化與以上2個因素呈極顯著的二次曲線關系,NDVI和GPP與生長季積溫呈極顯著的線性正相關關系。

4)單因子驅動作用分析表明,降水量是西遼河流域濕地變化的主要控制因子,降水量和蒸散量對濕地變化的驅動能力由大到小的順序均為沼澤面積、河流徑流量、湖泊面積。

5)兩兩驅動因子交互作用分析發現,降水量與蒸散量或與土地利用因子的協同作用對湖泊、沼澤和徑流深度的驅動能力高于單因子的驅動作用,總體上自然因素對濕地變化的影響要大于人為因子。