對腦梗死偏癱患者采取繩帶捆綁技術的臨床意義研究

單桂琴 劉皓華

腦血管疾病為臨床常見疾病,隨著我國人口老齡化的加劇,許多患者經積極藥物治療后仍有嚴重后遺癥,已經成為我國致殘和死亡的主要原因。腦梗死是由局部腦組織供血障礙、缺血缺氧壞死、相應的神經功能缺損和感覺障礙、偏癱等多種因素引起的一種疾病。臨床認為在早期對急性腦梗死患者忽視治療是導致患者高致殘率的重要因素[1]。最常見的并發癥是患者肢體功能不能正常使用的偏癱,對患者日常生活產生較大的負面影響。臨床為了幫助腦梗死偏癱患者恢復肢體的功能,相關醫學專家學者提出了有助于糾正患者行走方式的繩索捆綁技術,提高患者的生活質量。本文從理論基礎、研究現狀和臨床證據等方面采取繩帶捆綁技術指導,對腦梗死偏癱患者的臨床療效進行評估,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年5 月~2020 年5 月東港市中醫院收治的80 例腦梗死偏癱患者,隨機分為對照組和試驗組,每組40 例。對照組男20 例,女20 例;年齡52~75 歲,平均年齡(60.2±5.0)歲;體質量指數25.0~29.6 kg/m2;運動功能評級處于BrunnstromⅠ級5 例,Ⅱ級患者20 例,Ⅲ級患者15 例。試驗組男21 例,女19 例;年齡55~85 歲,平均年齡(62.3±6.6)歲;體質量指數25.5~28.7 kg/m2;運動功能評級處于BrunnstromⅠ級4 例,Ⅱ級20 例,Ⅲ級患者16 例。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.1 納入及排除標準 納入標準:3 周內有偏癱癥狀的腦梗死患者。排除標準:排除有認知功能障礙和不能正確理解基本指令的患者,排除有其他影響肢體感覺,以及排除生命體征不穩定和有嚴重肺和腎等疾病的患者。

1.2 方法 對照組患者給予傳統方法干預,包括臨床運動恢復技術,以及神經肌肉促進技術,患者在臥床休息時均處于傳統的臥位,保持良好的肢體位置,護理人員將患者的頭放在枕頭上取仰臥位,面朝患側,胸椎無屈曲。患側肩關節墊高,肘關節伸直向后旋轉前臂,腕關節向后伸直來伸直手指。將枕頭放在受影響的髖關節上來防止髖關節的外部旋轉和彎曲;患側處于下側臥位,肩部向前伸展來伸直肘部,進行手掌向上稍屈的患者健康膝關節下,放一個枕頭來保持臀部彎曲;患者身體前部向前伸展來保留80%肩部屈曲,由枕頭支撐肩關節下部,下肢患側保持髖膝彎曲位置,放在枕頭上來伸展髖關節健康側,膝關節輕微彎曲來放松軀干。每3 h 換一個好肢位,訓練5 h/d,治療20 d。試驗組在傳統干預基礎上采取繩帶捆綁技術,選用10 cm寬的彈性帶繩扎法干預,在患者跖骨關節內外繞一圈,打結3 次/d,50 min/次,連續打結40 d,患者采用繩索捆綁技術臥位時四肢處于良好位置。具體操作:康復護師根據患者肢體的良好位置安排患者的體位,患側踝關節用5 cm 寬的彈性彈力帶固定,來沿腿內側向上拉繩帶彈力,將腿三頭肌繞半圈,繞過膝關節上緣來向上拉沿大腿內側,以及坐骨結節來繼續沿腿外側向上拉,從受影響的一側用繩索帶將骨盆纏繞在相對的骨盆來固定骨盆的外緣。繼續向上保持肩胛骨前突和上肢肘關節伸直位置并拉至患側肩關節。沿肩部下緣后部向下拉至患側腕關節處并拉綁固定。繩子固定不可太緊,最好上下移動2 cm。每3 h 換一個好肢位,訓練8 h/d,治療20 d。患者治療過程中除平臥位放置好四肢外,均進行常規康復治療,包括神經肌肉促進技術、重心轉移和樓梯以及站立平衡訓練等,上下肢協調訓練以及物理治療等,康復治療總時間為30 min/次,治療20 d。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者臨床運動功能指標以及臨床療效。臨床運動功能指標包括患者走路步長、走路步寬、走路步速以及Fugl-Meyer 運動功能評分。療效判定標準:顯著為患者的肢體障礙基本恢復健康;有效為患者的肢體障礙趨于改善;無效為患者的肢體障礙未得到改善。總有效率=(顯著+有效)/總例數×100%。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

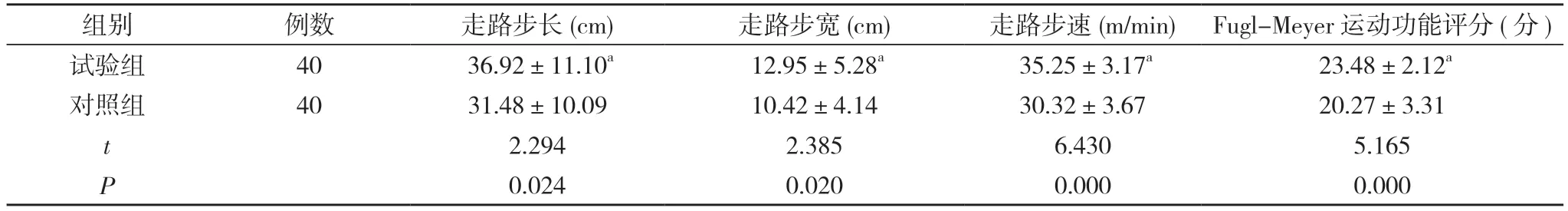

2.1 兩組患者臨床運動功能指標比較 治療后,試驗組患者走路步長、走路步寬、走路步速、Fugl-Meyer運動功能評分均優于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者臨床運動功能指標比較 ()

表1 兩組患者臨床運動功能指標比較 ()

注:與對照組比較,aP<0.05

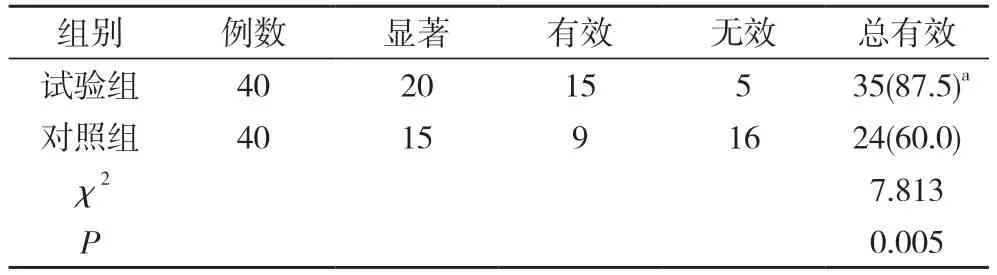

2.2 兩組臨床療效比較 試驗組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組臨床療效比較 [n,n(%)]

3 討論

急性腦梗死是由腦動脈粥樣硬化等多種因素引起的患者腦組織壞死。大腦對全身運動系統控制功能降低,使患者常出現感覺障礙和吞咽困難等癥狀,肩手綜合征以及足下垂,和關節周圍軟組織損傷等臨床癥狀也時有發生[2]。患者長期體位不佳和下肢伸直體位缺乏系統規范康復治療易導致偏癱。癱瘓肢體隨著病程的延長,會出現關節攣縮和不可逆轉的肢體畸形,導致患者運動能力下降和步態異常,導致患者日常生活活動功能障礙,并嚴重影響患者的生活質量。研究表明,正確地放置好四肢能增強大腦的可塑性,通過反復訓練來建立新的神經網絡和大腦代償功能,在軸突出芽后的神經細胞能形成新的神經細胞,能改善受損神經細胞的功能,來抑制患者異常運動[3]。早期良好采取繩帶捆綁技術可誘發早期分離運動,能通過保護患者肩、髖和踝等關節的運動來預防肢體組織壞死出現。有研究證明[2],良好的肢體放置,可以為患者提供適當的感覺刺激來調節肌肉張力,改善外周血循環來預防壓瘡的發生。目前,在臨床中發現,指導患者使用正確的臥位,和良好的肢體姿勢,對后期康復意義重大,但由于患者身體的運動,特別是在睡眠過程中往往難以保持固定的良好肢體姿勢,這會改變體位,無法達到預期的效果。繩索捆綁技術,是一種將彈性繃帶纏在患者偏癱側,來提高患者運動控制能力的康復治療方法[4]。繩索捆綁技術,能加強腦梗死偏癱患者的治療效果,降低患者出現踝內翻和足下垂而導致步態異常的可能,有必要對患者進行康復治療。作為腦梗死偏癱患者康復治療重要手段的繩帶捆綁技術,能為患者提供彈性支撐來幫助踝關節和足關節活動,有助于改善足下垂和踝內翻癥狀來保證患者重心的穩定,提高步行功能訓練的效果。本體感覺的刺激,可以通過穩定虛弱肌肉群來改善患者的步行方式,通過更好地固定四肢來促進患者臨床平衡功能;通過建立新神經網絡系統來減少異常病理反射,并產生新的運動方式。臨床肢體運動功能和臨床日常生活能力是衡量患者生活質量的重要指標。本研究采用臨床Fugl-Meyer 運動功能評分來評價腘繩肌張力的變化,偏癱上下肢的運動功能,結果說明繩索捆綁技術結合良好肢體位置的放置,可以通過降低肌張力來防止患者出現下肢伸直痙攣,通過預防和采取繩帶捆綁技術來進一步促進功能的恢復。可以看出繩索捆綁技術結合良好的肢體放置,可以有效改善急性腦梗死患者受損四肢的運動功能,通過促進偏癱肢體的康復,提高日常生活活動能力和生活質量。由此可見,綁扎技術結合良好的肢體放置可以減少急性腦梗死的并發癥,為癱瘓患者良好的肢體功能模式的正確的行走方式形成,奠定了良好的基礎,操作簡便和適合臨床應用[5]。

綜上所述,對腦梗死偏癱患者來說,采取繩帶捆綁技術指導,可以改善患者運動功能及提高臨床治療效果,值得推廣。