對腦卒中恢復期患者采取雙側下肢同步同向訓練的意義研究

孔娜娜 李新

腦卒中具有發病率高、死亡率高、致殘率高和并發癥多等特點,是心腦血管病患者的常見病和多發病,雖然患者暫時沒有生命危險,但很多患者在行動上會留下障礙,嚴重影響患者的生活質量。從臨床治療角度看,腦卒中的發展過程可分為急性期(2 個月內)、恢復期(3~8 個月)和后遺癥期(9 個月后)。在恢復期患者的腦損傷趨于穩定,顱內高壓逐漸消退,受損的腦神經趨于恢復[1]。我國由于飲食習慣等原因,腦卒中臨床發病率屬于世界較高水平。腦卒中是我國致殘的主要原因,>53%的腦卒中患者會出現上肢運動功能障礙。臨床癥狀上,重癥、交叉性麻痹患者可能發生交叉感覺障礙和外部眼肌麻痹。其中雙側下肢障礙最為常見,嚴重影響腦卒中患者恢復,是造成腦卒中患者摔倒的主要原因。作者在臨床工作中發現,腦卒中患者肌力可恢復,但是對肌肉的支配能力不足,康復后也很難正常行走。主要原因是腦卒中患者存在平衡功能障礙。這些運動功能障礙影響腦卒中患者的日常生活活動和社會交往活動,從而大大降低了生活質量。腦卒中后上肢功能的康復通常需要多學科合作。循證醫學指出雙側下肢同步同向訓練能有效提高患者上肢運動能力[2]。雙側下肢同步同向訓練能促進腦卒中患者大腦產生應激,運動使肌肉達到適當狀態,從而有效促進腦卒中患者身體運動情況。作者在常規康復的基礎上給予患者雙側下肢同步同向訓練支持,分析其對臨床恢復情況的影響,對雙側下肢同步同向訓練臨床效果進行觀察,研究報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018 年9 月~2020 年1 月在遼寧省大連市友誼醫院接受治療的80 例腦卒中恢復期患者,隨機分為試驗組和對照組,每組40 例。對照組中,男20 例,女20 例;年齡45~80 歲,平均年齡(63.7±6.3)歲;體質量指數23.7~28.7 kg/m2;病程1.9 h~8.5 d,平均病程(4.4±2.9)d;在職15 例,離退休25 例;腦梗死患者25 例,腦出血患者15 例。試驗組中,男23 例,女17 例;年齡49~81 歲,平均年齡(62.1±6.4)歲;體質量指數23.8~26.9 kg/m2;病程1.8 h~6.9 d,平均病程(4.3±1.6)d;在職17 例,離退休23 例;腦梗死患者22 例,腦出血患者18 例。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:首次發病的患者;納入經頭顱CT 或磁共振(MR)檢查確診的患者;年齡18~70 歲;病程>1 個月;患者意識清晰,心肺功能及配合訓練良好;單側肢體存在運動功能障礙的患者。排除標準:既往中風史和意識障礙患者,簡易精神狀態檢查評分≤15 分患者;肌肉張力過高,以及肩關節被動活動受限的患者;心、肺和腎疾病復雜,以及多發性癲癇患者。

1.3 方法 兩組患者均給予神經內科常規藥物治療,控制基礎疾病。兩組患者均在康復護師的指導下接受1 對1 的常規康復訓練,包括物理治療訓練和職業治療訓練。在此基礎上,對照組增加徒手重復運動訓練,這個訓練動作是根據患者不同的功能狀態設定的;試驗組患者增加雙側下肢同步同向訓練,具體情況如下。患者取臥位,引導患者同時屈膝關節,保持髖關節屈曲45~80°。必要時給予適當幫助,幫助患者完成訓練。腦卒中恢復期患者伸展臀部做類似于飛燕運動,必要時在受影響側的運動方向上提供適當的幫助,使腦卒中恢復期患者能夠完成運動。訓練腦卒中恢復期患者左側肌群時采取右側臥位,然后同時在保持狀態下,抬起患者雙腿,保持雙腿伸直。如有必要在患側肢體提供幫助,使患者完成動作。對腦卒中恢復期患者右肌以及左肌群進行訓練。對下肢進行訓練30 min/d,7 d為1 個療程,對腦卒中恢復期患者進行3 個療程的持續康復訓練。

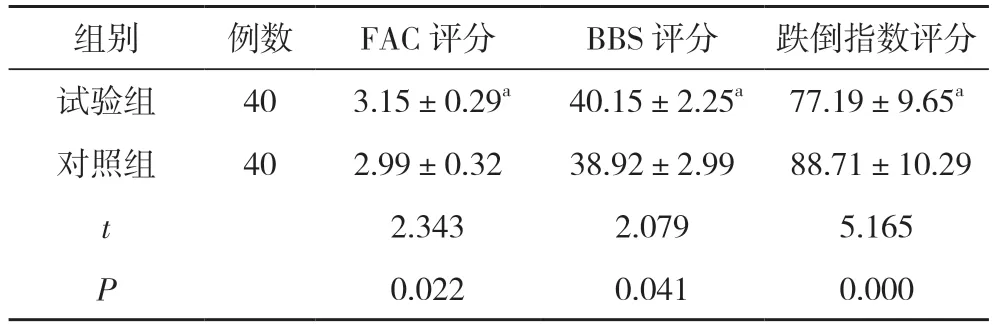

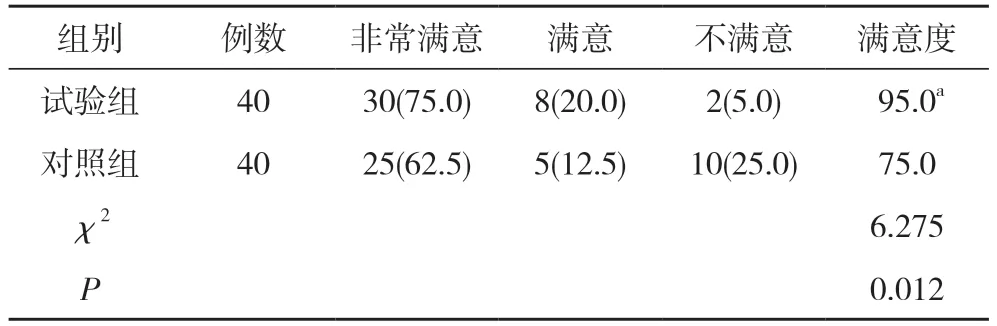

1.4 觀察指標及判定標準 比較兩組患者FAC 評分、BBS 評分、跌倒指數評分及滿意度。FAC 評分:分值0~5 分,分值越高說明患者行走能力越高。采用BBS判定平衡能力,共14 項,每項0~4 分,總分56 分,評分越高說明平衡能力越好。跌倒指數評分越高說明跌倒風險越高。采取醫院自制滿意度評定量表對患者滿意度進行評定,分為非常滿意、滿意、不滿意。滿意度=(非常滿意+滿意)/總例數×100%。

1.5 統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者FAC 評分、BBS 評分、跌倒指數評分比較 治療后,試驗組患者的FAC 評分、BBS 評分均高于對照組,跌倒指數評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者FAC 評分、BBS 評分、跌倒指數評分比較(,分)

表1 兩組患者FAC 評分、BBS 評分、跌倒指數評分比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

2.2 兩組患者滿意度比較 試驗組患者滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者滿意度比較[n(%),%]

3 討論

腦卒中為臨床的高發病,其致殘率和死亡率均較高,多數腦卒中恢復期患者會留有并發癥,給腦卒中恢復期患者的家庭帶來沉重的負擔。因此病情穩定后,積極的康復訓練就顯得非常重要。從臨床研究的角度來看,過去臨床只關注偏癱肢體運動,很少有人關注腦卒中患者雙側下肢同步同向訓練,忽視了健康側和患者側的整體協調訓練,導致患者各項功能恢復不理想,走路難看等[3]。研究表明,雖然左腦控制右肢,右腦控制左肢,但兩個大腦半球是相互聯系,應該建立起兩個大腦半球促進關系。研究發現,胼胝是兩個大腦半球結構的一束纖維,胼胝體纖維進入大腦兩半球后,分散并投射到整個大腦半球皮層來連接2 個半球的相應部分,對兩半球的協調起決定作用。當腦卒中恢復期患者左右半球失去聯系時,腦卒中恢復期患者出現運動等方面的異常。腦卒中恢復期患者的臨床表現,是患者在腦卒中恢復期行走歪斜。在臨床實踐中腦卒中恢復期患者患側肌力恢復不等于正確行走,例如,當大多數患者俯臥時的患側可以單獨伸展髖關節,但不能同時伸展兩側,此時對腦卒中恢復期患者完成協調給予一定幫助。雙側下肢同步同向訓練使腦卒中恢復期患者患肢運動,來對應增加訓練難度,恢復腦卒中恢復期患者患肢之間的聯系,并增強腦卒中恢復期患者協調能力[4]。靜態站立時腦卒中恢復期患者雙下肢協調是保持站立穩定基礎,腦卒中恢復期患者雙下肢同步協調運動是獨立運動。腦卒中患者下肢關節健側屈伸對應腦卒中恢復期患者側屈伸,健側屈伸對應腦卒中恢復期患者側屈伸,并與患側內收相對應。這種異常會影響腦卒中恢復期患者站立平衡。國內對雙側下肢同步同向訓練在醫學上的應用研究較少,主要研究的是雙側上肢訓練對功能恢復的影響。研究認為雙側下肢同步同向訓練更有利于提高運動功能[5]。

綜上所述,腦卒中恢復期患者采取雙側下肢同步同向訓練的臨床效果較好,可以有效改善患者的臨床狀態,值得臨床推廣。但是本研究尚有不足之處,納入樣本數比較少,試驗時間較短,希望廣大同仁繼續進行本方面研究。