各自有心與努力

——在海德堡思考攝影史書寫

顧 錚

在2019年6月下旬到7月底,本人有幸受海德堡大學東亞藝術史系邀請,作為2019年德國海德堡大學第九屆中國藝術史海因茨·葛策杰出客座教授(9th Heinz G?tze Distinguished Visiting Professor of Chinese Art History),在該系為本科生與研究生開設兩門有關中國攝影的歷史的課程。

作為歐洲東亞藝術史研究的重鎮,海德堡大學東亞藝術史系在其課程設置中開設攝影史課程,此舉令人鼓舞。在美術史傳統根深蒂固的學府重鎮,攝影能夠躋身其課程設置,想必有過一番努力。這種變化,與于2016年獲聘東亞藝術史系中國藝術史首席教授的胡素馨(Sarah E. Fraser)博士的努力分不開。胡素馨教授早先專攻為佛教美術史,但近年來也開始關注中國攝影史,并且在來海德堡大學任教后,率先開設了有關中國攝影歷史研究的課程。

我所開設的這兩門課,一是為本科生所開,課程題為“二十世紀中國攝影 (1900s-1970s)”,二是為研究生所開課程,題為“東亞攝影史:議題與個案研究”。因為本人的興趣與知識背景,這兩門課所涵括的時期與主題均屬于自己近期比較深入關注的領域。能夠利用這次講學機會,以課堂講授的方式與海外學生(包括兩岸留學生)分享自己對于攝影史研究的心得與思考,洵為難得機會。

在“二十世紀中國攝影 (1900s-1970s)”的課上,我設計了以下六個單元:它們分別是,1.身體,身份和性別:民國肖像攝影史1900s-1930s;2.都市表征、左翼文化與攝影;3.“身體作為政治動員手段:肖像攝影,新聞報道和宋教仁1913年暗殺事件的宣傳”;4. 中國視覺宣傳與戰爭時期的國家想象:沙飛和莊學本;5.1950年代中國攝影中的社會生活;6.1960年代——1970年代的攝影。

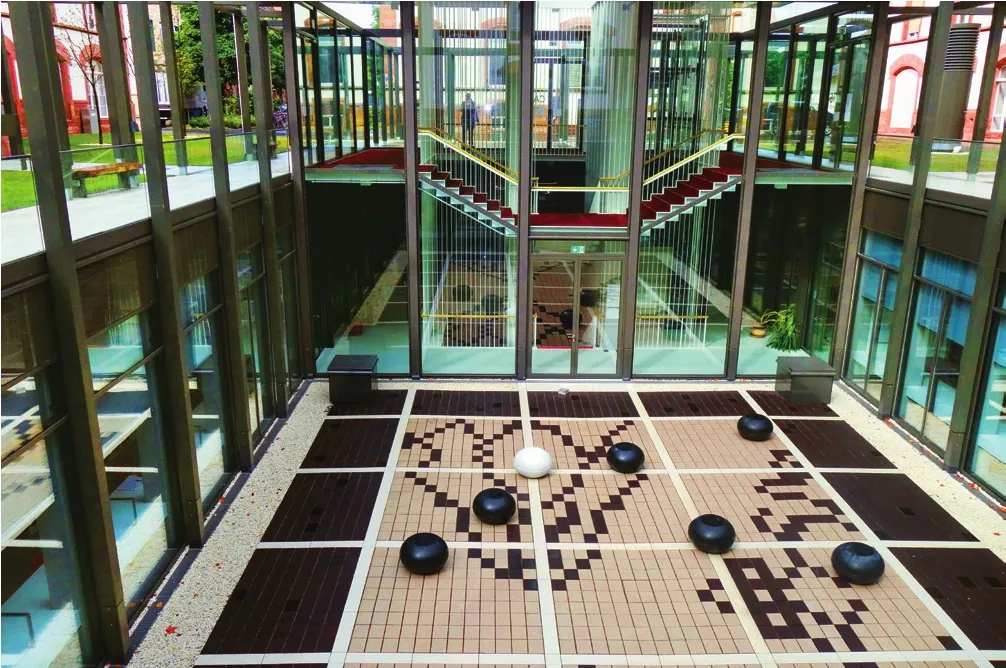

2019年7月11日晚,顧錚作為2019年海德堡大學第九屆中國藝術史海因茨·葛策杰出客座教授在卡爾·雅斯帕斯中心作特別講演。(攝影:梁詩昕)

其中第三單元的內容,是本科生與研究生課程共同分享的內容。作為葛策杰出客座教授,有其必須履行的義務,那就是在任教期間要作一次公開講演。此演講于7月11日晚間在大學的卡爾·雅斯帕斯中心報告廳舉行。

在這些單元里,我征用的照片并不多是所謂的藝術攝影照片,更多的是出于各種目的而生產出來并且以各種不同方式傳播與流通開來的照片。比如,在第一單元,我們試圖討論:一、當時的人們如何利用肖像這一手段面對自我,型塑自我形象;二、他們如何運用肖像攝影來表達政治志向(“言志”)以及性別訴求;三、他們如何通過各種大膽的嘗試來打開肖像攝影這一形式的潛能,擴展肖像的定義與邊界。通過對于一系列肖像照片的呈現、分析與討論,我們可以發現,中國肖像攝影在1900年代至1930年代間擁有豐富多彩的生產制作方式,而在這背后所牽涉到的議題也豐富多彩,包括了(跨)性別與身份政治、親密關系、國族身份等許多議題,所討論的照片形式,則有新聞照片、照相館肖像照,也有用于商業宣傳的明星肖像照片等。也許可以認為,作為一種最受大眾歡迎與接受度最高的攝影形式,那個時期的肖像攝影已經有著相當成熟的表現。而在第二單元,則試圖從當時左翼思潮盛行的背景下,通過對于一些具體個案的深入考察,討論左翼思潮對于攝影的影響以及在攝影中的表現。同時,我在講授中也通過展開與左翼美術、尤其是魯迅倡導的左翼木刻運動的實踐作比較,以圖加深對于當時的左翼攝影(此說是否可以成立,筆者尚在思考)的認識,并試圖提升學生對這一題材的研究興趣。而第三單元的內容,以1913年國民黨人如何策劃拍攝宋教仁遺體照片并且利用其手中掌握的報紙《民立報》展開政治動員與宣傳的具體實踐為討論對象,分析刊布于《民立報》的四張宋教仁遺體照片,展示它們如何在新聞攝影、肖像攝影與宣傳攝影之間的邊界滑動。由于是公開講演,吸引較多其他領域的人士,因此獲得的反饋也比在課堂上所獲更豐富。

第四單元想要展示并探討的是,作為同時代人,沙飛與莊學本在抗日戰爭時期的不同的攝影取向。沙飛在服務中共的宣傳工作的同時,也通過戰爭動員與政治宣傳的圖像中提升攝影的地位與影響力并且取得頗大成功;而莊學本則長期徘徊于青藏、康藏邊地,大量拍攝邊民形象與邊地風俗景觀,為當時與后世留下了珍貴的民族志影像。在他們兩人的攝影中,民族主義似乎是一種共同的基調,但又有不同的認識與不同手法的處理、闡釋與呈現,也因此樹立起極為不同的攝影家形象。這個不同,對于后來的中國攝影,產生了什么影響,也值得思考。而第五單元是通過1949年中華人民共和國成立后出現的各種照片,來分析當時的社會生活以及在這種生活中的個人攝影實踐。在當時,攝影大致可分成公私兩種攝影,即用于政治動員的公家宣傳攝影與退縮進家庭相冊中的私人攝影。而在政治運動頻仍的時代,作為個人表現的攝影幾乎沒有生存的可能,但卻出現以攝影表達個人政治態度的照片。在這個部分中,通過對于公私這兩類攝影的并存狀態,展示1950年代的社會生活,被以什么樣的方式被呈現,這同時也考驗我們如何從這兩種公私攝影中去發現社會生活的存在。這也許是今后攝影史研究的有意思的地方。有意思的是,近年在歐美高校中對于包括中國在內的“社會主義文化”的研究似成一大熱點,但似乎有一傾向,那就是不問何謂社會主義而先自滿腔熱情地肯定起當時的“社會主義”文藝作品。此是余話,在此按下不表。如果說1950年代的公私攝影尚有自己的各自畛域的話(當然公攝影于私攝影的入侵在以各種方式首先是以意識形態規訓的方式入侵),那么課程第六單元中所討論的1960年代與1970年代的攝影實踐,則可能會是公攝影的全面勝利了。

如果說本科生課程中的這些單元以專題的方式來結構并部分呈現了特定歷史時期的中國的攝影實踐的話,那么這同時也展現了我個人十多年來開始步入攝影史研究領域后的個人學術關注與興趣。之所以以這種專題的方式結構課程,是我個人覺得在大而化之的論述下,許多問題得不到切實的討論,反而不如以比較深入的專題方式來展開比較好。但這里有一個冒險之處是,無論是在國內還是國外,本科程度的學生大多數其實對于中國攝影的歷史認識還沒有擁有一個基本視野,因此這種講授方式于他們或許是比較困惑的。當然,預先布置的一些參考文獻或許有助于他們借此建立一個基本框架。

近年來,自己的興趣之一是探討戰爭、宣傳與圖像這三者間的關系。由于自己的學術背景,不免會更多地關注到日本在太平洋戰爭時期的視覺宣傳。而這又不可避免地會碰到“滿洲”這個話題。因此,我從對于日本戰時視覺宣傳的關注與研究開始,到關注“滿洲”與攝影的關系,用個不恰當的比方,就是一個水到渠成的過程。與此同時,近年來,“東亞”作為區域概念以及思想史與理論書寫的對象,成為一個熱點。我雖然不是蹭熱點湊熱鬧,但在個人長期接觸東亞各國的攝影實踐以及攝影史材料的過程中,還是有所感受與感悟,并且書寫有若干成文的著述。此次講學,正好借此機會將過去的相關研究與現在的關心整合起來,再作一個梳理。

“東亞攝影史:議題與個案研究”這門課的課綱提要是這么寫的:“近代以來,包括中國與日本在內的東亞地區,經受了帝國主義、殖民主義與戰爭等多種因素的侵擾。由此形成的地區間的復雜關系與歷史,如何通過攝影呈現出來,或者說攝影是如何被卷入到了這個復雜的關系之中是本課程所要關注的問題。本課程嘗試通過對于發生在東亞各國與地區的各種攝影實踐的探討,展示在傳播媒介的助力下,攝影作為一種觀看與表征手段,在其跨越國界的觀看實踐中,如何努力實現其各種預定的目的,如為侵略戰爭辯護、為帝國殖民鼓吹等目的。”

不過在此想要指出的是,雖然早就目睹與接觸到一些東亞國家與地區的知識人一直在說“亞洲(東亞)作為方法”,并且此說在現在的文科學生中有相當的時髦,但我一直有所不解的是,把一個地區(甚至是大洲)作為方法,而不是作為對象或考察視野,那究竟要怎么個“方法”法,才可以達到“去帝國”與“去殖民”的目的?明明白白地說以亞洲或東亞作為對象,與把“亞洲或(東亞)作為方法”,這兩者的區別何在?東亞、更不要說亞洲,是那么的一團亂麻(鄭重聲明,此處的“亂”,毫無貶意),剪不斷理還亂,種族、語言、宗教、意識形態,各自極為不同的歷史以及殖民與被殖民史,空洞的以地區(此地區大至一個洲)作為方法,不通過具體的個案而希望達到聽上去令人振奮的宏偉目標,是不是過于樂觀了?

“東亞攝影史:議題與個案研究”的課程包括如下內容:1.帝國、殖民與戰時上海的攝影表征——木村伊兵衛(Ihei Kimura)、原弘(Hiromu Hara)的《上海》與張才的上海攝影;2.殖民主義想象中的“滿洲國”——以淵上白陽(Hakuyo Fuchikami)、木村伊兵衛與長谷川傳次郎(Denziro Hasegawa)的攝影為例;3.討論一:戰爭記憶與影像的創傷敘事;4.討論二:現代視覺文化中的上海;攝影研究的可能性與挑戰

在第一單元中,我嘗試將出于不同目的而生產出來的上海攝影圖像放在一起展示與討論,思考不同身份背景的人在面對上海這個“上相”的都市時所給出的上海圖像的外在與內在的異同。而第二單元中的偽“滿洲國”攝影圖像,選取三個來自日本的攝影家拍攝的偽“滿洲國”圖像為考察對象,思考殖民主義立場如何在攝影實踐中體現。曾經想再找一些當時偽“滿洲國”的攝影實踐,但是確實無法找到可資展開比較討論的圖像文本。這顯示當時作為殖民地的偽“滿洲國”的攝影基礎的薄弱。而第三單元與第四單元,則讓學生選擇一些各自感興趣的題目作一些演示,以此發現一些攝影史研究可能性并培養他們的興趣。這些努力是否成功,也許一時上無法了解,但世俗意義的“成功”確實不必在意。能夠在此將攝影史研究提升至嚴肅的學術對象就是某種成功。

需要提出的是,無論是在本科還是研究生的課程結構中,我都有意埋伏了多個個案。這是希望學生們注意到,如果有興趣做攝影史研究,從個案開始或許是一個比較好的選擇。在我自己所帶的學生中,如果有意嘗試攝影史研究,我的具體要求是,“中國的”“一手的”與“個案的”。我認為,這三個要求,如果能夠做到切實結合于一體,那么他交出的一篇論文,無論是碩士論文或博士論文,若下了功夫,那么至少能夠因為對于某些空白的填補而給后來者提供切實的幫助。而學科的積累,不可能一蹴而就,就應該這么從具體的個案著手慢慢積累。

之所以在教學中,同時也在自己的研究中強調與努力展開個案研究,是因為個人始終對于宏大歷史敘事有所懷疑。過于寬泛的大歷史,從一開始就有誤導的危險。許多通史型著作給出一定的線索與事實(其實不妨稱為數據),并沒有給出更多的假定的歷史活動的前提、背景與細節。這種大而化之的歷史書寫,也許是因為各種原因如篇幅與體裁等原因而不得不如此,而且也確實有一些書寫對于歷史進程的輪廓性勾勒非常到位也鮮明,但至少以此來認識歷史是有很大危險的。具體到圖像的討論與分析,其生產、流通等各環節的問題與原因,都必須以細膩的分析與豐富的材料來描繪與重構。通史式的歷史簡化,有時是不得不為,但不能想當然地認為那就是歷史的書寫方法。我們必須警惕其可怕的簡化歷史意識的潛在危險。如果于歷史有興趣的學生沒有做上幾個個案的訓練,那他可能就不會知道歷史的輕重與歷史研究的艱辛。

剛剛落成之海德堡大學亞洲與跨文化研究中心(CATS)的圖書館。(攝影:顧錚 )

2019年6月26日,作為CATS成立慶祝活動之一環,在雅斯帕斯中心為魯道夫·瓦格納教授學術生涯致敬。會上龍應臺基金會向他頒發10萬歐的獎金。圖中身掛花環致詞者為瓦格納教授,其后圖左為瓦格納教授夫人、波士頓大學教授葉凱蒂女士。11月,驚聞瓦格納教授仙逝,想起當時歡樂情景,不免神傷。(攝影:顧錚 )

而我對于“東亞”以及東亞與攝影的關系的關注,其實是從自身的經歷、經驗與背景出發而逐漸生發出來的興趣。具體到攝影史,尤其是東亞攝影史,我們可以看到,東亞的攝影歷史發展,其實更需要以具體的基礎研究為鋪墊與積累,這包括了史料的整理與公開。而各國語言的障礙,又是那么明顯地存在著,如果沒有深入的調查與多方合作,作為方法的東亞,如何可以言說甚至相詰?此次課程中的“東亞”,當然包括當時的朝鮮半島,但由于語言的障礙以及課時的限制,課上并沒有相關的圖例提供展示與討論。從這個意義上說,以東亞之名開設的這門課程,就是一門對于朝鮮半島人民是相當抱歉的課程。不過雖然如此,我從學生的反應看,這門課仍然是值得開設并且可能會引發學生今后的學術關注的課程。我期待的是對于東亞的嚴肅的思考之后,通過攝影來展開的有關東亞的探索。

這兩門課,每門課都有十多位學生報名,這頗可說明在傳統美術史慣性之下攝影所具有的吸引力。其中還有一位來自瑞士蘇黎世大學的博士生安娜,她的博士論文將處理中國早期的新聞攝影實踐。而在海德堡大學東亞藝術史系今年畢業的博士生中,有名為郭秋孜者,提交了以柯達在1937年之前在中國的活動為內容的博士論文,并且順利通過了答辯。該篇論文題為《當柯達來到中國:業余攝影和視覺現代性,1900——1937》,探討了20世紀上半葉,中國業余攝影如何在本土視覺文化、歐美流行文化和現代主義攝影運動的多重刺激和影響下興起和發展。這個興起與發展的背景,則是20世紀20年代小型相機如柯達、祿來、萊卡、康泰克斯等品牌紛紛涌入中國市場。這些小型相機的便攜與使用方便等特性,契合了中國新式知識分子和城市中產階級進行都市街拍、休閑旅行和人文考察等各種需要。郭女士認為,小相機不僅是記錄歷史新聞事件的工具,也是重要的文化商品。如她自己所述,其論文試圖打破往往將民國攝影等同于精英攝影的刻板印象,探索在藝術和商業,傳統和先鋒之間業余攝影的萌芽和發展,并給如何理解攝影和中國視覺現代性的關系提供新的闡釋思路。郭女士說:“論文主體分為四個部分,第一章節探討了20世紀初通商口岸的外國攝影師,如何最早運用柯達相機記錄在中國的旅行和考察見聞,這些具有隨機性的私人旅行記錄,挑戰了殖民攝影敘事框架中對中國和中國人的刻板印象;第二章探討了20世紀二三十年代,柯達公司如何在中國市場推行一系列市場政策,將柯達包裝成具有本土特色的文化商品;第三章探討了小相機在休閑旅行和文化考察種的作用;第四章探討了金石聲、駱伯年、盧施福等攝影師是如何運用小相機,展露了不同前輩畫意攝影師的先鋒技巧,并探索獨立于繪畫的攝影語言。”而她以攝影史題材的論文獲得藝術史博士學位,也說明攝影史研究在歐美藝術史的學科建制中獲得了肯定與接受。當然,在世界上許多國家,以攝影史題目獲得藝術史博士學位已經不是新鮮事,但在傳統深厚的傳統藝術史領域里,攝影史仍然屬于冷門,因此其成功仍然值得欣慰。

也許可以這么說,現在,在高等院校里攝影史比較地受人重視了。而且,甚至有時候出現了有點不可思議的現象,那就是許多人,不管出于什么原因,都在口口聲聲地說攝影史,但我不知道在說攝影史時,大家有沒有一個警懼或前提,那就是你說的是來自那些通史的常識與知識的言說,還是有更多的深入的材料把握之下的攝影史思考。當然不是說不能這樣談論歷史,但至少,說到攝影史,我認為,我們面臨著許多陷阱而不自知。比如,一張照片從生產到面世,所經歷的環節之多,如果沒有充分的材料與把握,充分意識到其作為結果的照片被“做手腳”的種種可能,只是就攝影圖像文本本身而論述,許多論述可能會被許多未來新發現的材料所推翻。

而從攝影作為視覺藝術樣式之一的立場出發,對于攝影的歷史書寫,頗可借鑒一些類似于美術史的書寫方式。從風格、運動與人物,加上分期與分區域的概括,一般總能整出一部史來。不過就如同后來的“新藝術史”所要伸張的,攝影史或許從一開始就具有了不同于美術史的特質,那就是它因為如水,與各種媒介與社會實踐相結合,因此會有不同的存在形態與生成方式。對于這些存在形態本身與圖像的生成方式所構成的攝影的發展變遷的歷史,當然也屬于攝影史的書寫范疇。如此,攝影史的邊界確乎大大擴展。

就攝影史的書寫來說,是不是可以說,攝影的特殊性決定其研究邊界的無界。也就是說,攝影影像附著于各種不同載體,或者說以各種不同物質形式流通,因此,所有有照片的形式,都是攝影史研究的對象。比如,明信片,這是一種郵品,但其上印刷有照片,因此,作為照片的一種存在形式,明信片也是消費與流通形式,它被納入到攝影史的研究范圍中來是理所當然的。也因此,攝影史的研究會看似越來越有事可做,卻也會有邊界失控的“危險”。

而當現在越來越多的電子材料可供驅使時,原來的紙張材質所承載的攝影圖像以及圖像與材料的關系,就都被電腦屏幕上的圖像所替代,沒有可能實際觸摸的“史料”的獲取是方便了,但也越來越難以把握其一種本質上的物質性。在這種情況下,所討論的攝影圖像會在什么情況下給我們帶來什么樣的判斷錯誤,我們不得不多加小心。

而亞洲攝影史的可能,在我看來,則在于以特定區域的各自努力為前提。一個區域的歷史梳理、研究越深入與具體,將來可能“拼裝”起來的亞洲攝影史圖景會越豐富與復雜。至少現在,是各自努力的時候而不是整合的時候。而且,這個努力,需要時間積累,需要不急于

要求“成果”的耐心。相信只要各自有心與努力,亞洲攝影史的豐富圖像終會出現。