鉗工技能實訓課堂教學實施過程探究*

胡寬輝, 劉 爽, 余建勇

(鄭州鐵路職業技術學院,河南 鄭州 451460)

鉗工是依靠手工操作為主的工種, 主要工作是按照圖紙要求對工件進行劃線、銼削、鋸削、鏨削、鉆孔、擴孔、鉸孔以及螺紋加工等,在機械行業中應用十分廣泛。 雖然智能制造時代已經來臨, 但是在現代化生產中鉗工地位依然很重要,雖然部分企業已經實現了智能制造,但是在全面實現智能制造的進程中鉗工依然起到了十分重要的作用[1]。 鉗工技能實訓是一門具有極強的實踐性課程,對學生的體力也是一個考驗, 有些技能動作還需要反復練習, 導致部分學生對鉗工實訓沒有積極性。 針對這種現狀,筆者從課前準備、課中實施、課后拓展三個方面來闡述教學實施過程, 并將實施后的效果與實施前的進行了對比, 發現使用該教學實施方法能有效幫助學生提高學習興趣,提高工件質量。

1 課前準備

1)環境準備。 按照“8S”的標準來規范實訓室布置,讓學生親自參與并幫助他們真正理解“8S”的含義,提前了解未來工廠的管理方式。 原材料、成品、半成品、廢料等擺放模擬真實工廠,擺放地點貼上相應標簽,對于違規擺放給予一定分值扣減。 工、量具放在指定位置,做到“誰用誰誰登記、誰用誰保養”。 模擬真實工廠布置加工區域、檢測區域和學習討論區域,每個教學環節都需在指定區域完成。

2)安全準備。 利用云課堂—智慧職教平臺,提前發布與當天教學相關的安全視頻和安全操作規程文檔, 學生在進入實訓室之前需要完成安全操作規程測驗活動,測驗通過方可進入實訓室。

3)知識準備。 在云課堂—智慧職教平臺課程的課前環節結合本環節內容發布優秀鉗工的相關視頻(如“大國工匠”中的鉗工介紹視頻、“挑戰不可能”中的鉗工挑戰視頻),激發學生學習興趣,了解“工匠精神”,體會“實干興邦”的含義。 同時發布課前學習任務,將學生分成若干學習小組,各小組成員合作,在平臺上完成課前預習工作,并搜集關于課中教學內容的相關資料。 教師根據學生任務完成情況,及時調整課中任務。

2 課中實施

1) 導——利用問題探究方式引入課堂教學, 引導學生分析每節課中的關鍵問題;結合課前預習作業進行復習測驗,有針對性地開展課堂教學[2]。

2) 學——采用教師啟發與學生反饋相結合的學習模式,利用投屏示范和線上教學平臺,整合多種信息化資源,化解抽象概念,突破操作難點。

①教師啟發。 改變原來教師講學生聽的教學模式,教師將教學內容中的重、難點用課堂問答、互動游戲、小組討論的形式設置為開放性問題,引導學生在獨立思考的基礎上進行合作討論;學生依據課前學習內容和課中思考的結果回答問題;教師在學生的反饋結果基礎上動態調整授課內容,對重難點進行講解和拓展。

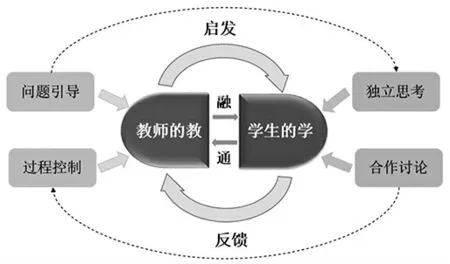

②學生反饋。 學生進行分小組合作學習,以小組為單位參與課堂活動,開展組內討論,互相糾錯;課堂活動結果反饋給教師,作為掌握學生學習狀態,調整課堂教學的憑據,其關系如圖1 所示。

圖1 啟發與反饋結合的學習模式

③整合資源。在講解劃線、銼削、鏨削、鋸削、鉆孔等操作動作要領時, 原來教學過程中老師操作時學生需要圍觀,導致部分同學看不到具體細節動作,學生在自己練習時,老師還得再單獨指導這些同學,平板電腦和投屏APP對教師示范和學生展示進行實時投屏展示, 不僅能突出重點聚焦細節,解決人多圍觀看不清的問題,還能減少人員聚集帶來的安全隱患[3]。

結合豐富的動畫和視頻資源,將抽象的講解具象化,例如在講解手錘加工工藝流程時, 由于學生理論基礎薄弱不易理解,將手錘加工工藝做成了一個動畫視頻,學生們可以直觀理解什么是工藝流程; 在講解手錘檢測時播放工廠實錄視頻, 學生們可以清楚的看到工廠真實檢測情況,能夠看到檢測步驟、操作細節以及需要使用的工、量具。

④8S 管理。 小組內成員針對“8S 管理(整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全、節約、學習)”具體內容分別承擔“安全”“整理”“清潔”等職責,真正理解8S 含義,并以工廠員工的條件嚴格要求自己。 對學習過程進行“全員負責”“全程管理”的TPM 生產管理方式,讓學生真實感受工廠先進的管理模式,為畢業以后盡早融入企業奠定了基礎。

3) 練——在學生的技能訓練過程中注重過程控制。按照大部分學生的加工進度將練習劃分為“練-評-練-總結”的階段。 在云課堂-智慧職教平臺的課中發布作業或發起小組PK 活動,學生上傳工件照片,教師對工件進行評分并找出共性和突出問題進行糾正, 實時監測加工進度;在小組PK 活動中,學生先進行自評,組內針對操作難點開展互評,最后由教師進行組間評價,填寫相應的評分表。 所有師生評價通過云課堂-智慧職教平臺進行記錄和反饋[4]。

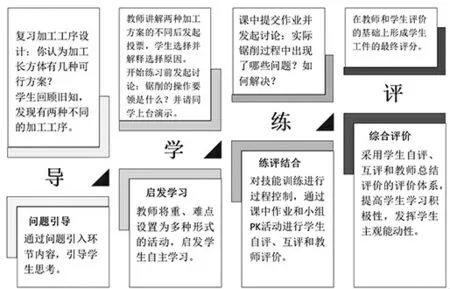

4) 評——通過前面的環節, 教師對學生的學習形成了過程性的評價結果,在教學結束前,結合過程性評價結果引導學生回顧教學重點、難點,總結操作的關鍵要領;學生則得到了自評、他評和教師評價三方面的評價結果,根據評價結果對自己的學習進行反思和總結。 圖2 所示為“導—學—練—評”的課中實施具體過程。

圖2 “導—學—練—評”的課中實施過程

3 課后拓展

教師在課后預留下節相關探究問題, 上傳相關視頻資料, 分析數據反饋的操作不規范點, 查看學生工件進度,做出階段性結果評價。 學生依據教師布置的工作任務和評價結果,做出更加符合自己的學習安排;并利用思維導圖回顧當天所學知識點,將所畫思維導圖上傳到職教云平臺[5]。

4 學習效果對比

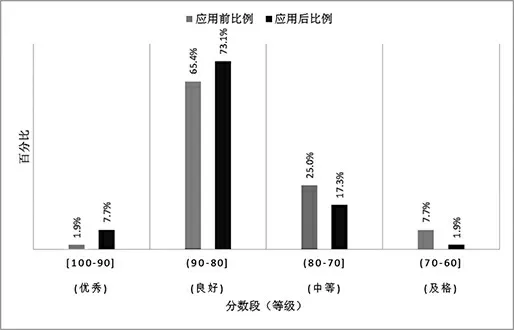

為了驗證新的教學實施過程的有效性,將新的教學實施過程納入到2019 級鐵道維修化技術兩個平行班的鉗工教學中, 分別為19A1 班和19A2 班,A1 班一共42 名學生,42 名男生,A2 班42 名學生,42 名男生,都是第一次接觸鉗工課程的統招新生,之前沒有接觸過實訓操作經驗。

教師在對A1 班使用新的教學模式,A2 班采用傳統的教學模式,A1、A2 兩個班教學大綱和教學任務是相同的,授課教師是同一位,學期結束后,對A1 和A2 兩個班級的授課情況進行匯總發現A1 班學生動作要領等掌握的更加熟練,學習主動性更高,整體成績好于A2 班,對比結果如圖3 所示。

圖3 A1 和A2 班學生成績對比(A1 表示應用后,A2表示應用前)

5 結束語

通過新的教學實施過程的運用,有效地達成了既定的教學目標。 多種信息化技術手段的使用,改變了傳統的教師講授方式,提高了課堂的趣味性和直觀性,激發了學生的學習興趣; 學生在教師引導下開展自學和小組學習,激發了學生的主觀能動性,培養了學生的探究精神;加強過程控制,改變以往“放羊式”的教學組織形式,在練習過程中把握節點,適度引導,不僅有助于教師掌握學生學習情況,及時調整教學方案,也為學生提供了張弛有度的訓練節奏。