基于學生網課自學的物理問題解決教學策略探討

——以“功”的教學為例

葛騰霄 馬宇澄

(1. 江蘇省無錫市青山高級中學,江蘇 無錫 214036;2. 江蘇省無錫市教育科學研究院,江蘇 無錫 214000)

1 引言

當學生回到線下課堂時,我們該如何評價學生網課學習的成效?認為學生已經完全領會顯然不妥,因為學生的學習情況差異很大,并且線上教學的強度、深度、互動性等方面與線下教學不可比;直接從頭開始講也不可取,這樣不僅會否定他們已有的努力、挫傷他們的積極性,還會造成教學進度遲緩。另一種可能的情形是滿堂灌,密集重復知識點,但學生對這樣的課堂既沒有興趣,也感到負擔較重,教學效果不佳。針對學生自學過的內容,重新梳理是必要的,該選擇怎樣的課堂教學策略?我們不妨先來看看與網絡教學密切相關的翻轉課堂。

2 翻轉課堂模式簡介

翻轉課堂模式一般是:讓學生先自學(通常是使用網絡)相關內容,完成第一次知識內化;教師將學生難以理解之處進行匯總(也可由學生當堂提出),在課堂上以“小組協作、問題解決”為主要方式幫助學生進行二次內化,以達到優于傳統模式的教學效果。就技術而言,網絡是關鍵,預錄視頻和網絡直播能夠提供比傳統紙媒豐富得多的信息,使得學生網上“先學”時不僅能學到知識,還可以進行知識內化,從而達到“學會”狀態,以此為契機教師在課堂上才可能真正實現教學的深化。

網上“先學”是翻轉課堂模式實現的基礎,卻同時會成為某些方面教學發展的障礙,設備不足、學生學習自覺性難以保證、錄課教師負擔過重等問題會讓教學實踐困難重重。如小學生大多缺乏自主學習能力,許多學者認為翻轉課堂不宜在小學進行。但已經習慣了傳統課堂的學生,到了中學還能“翻轉”得起來嗎?在中學課程漸趨緊張的今天,學生時間的分配、科目的統籌等都會成為實施翻轉課堂的障礙。北京師大何克抗教授認為:翻轉課堂的未來需要政府支持的學校教育系統結構性變革。這本是一條漫漫長路,疫情卻給了我們一次實踐的機會。

3 針對學生的網課自學,線下課堂要解決的主要問題

新冠肺炎疫情下的網絡教學打破了翻轉課堂“線上難保證,長久難統籌”的實踐門檻,使得學生擁有了充足的時間,相對公平地體驗了一輪網課自學。但這些網課畢竟不是為翻轉課堂專門設計的,線下課堂教學當然也不能照搬翻轉課堂的模式,我們首先要明確線下課堂要解決什么問題。

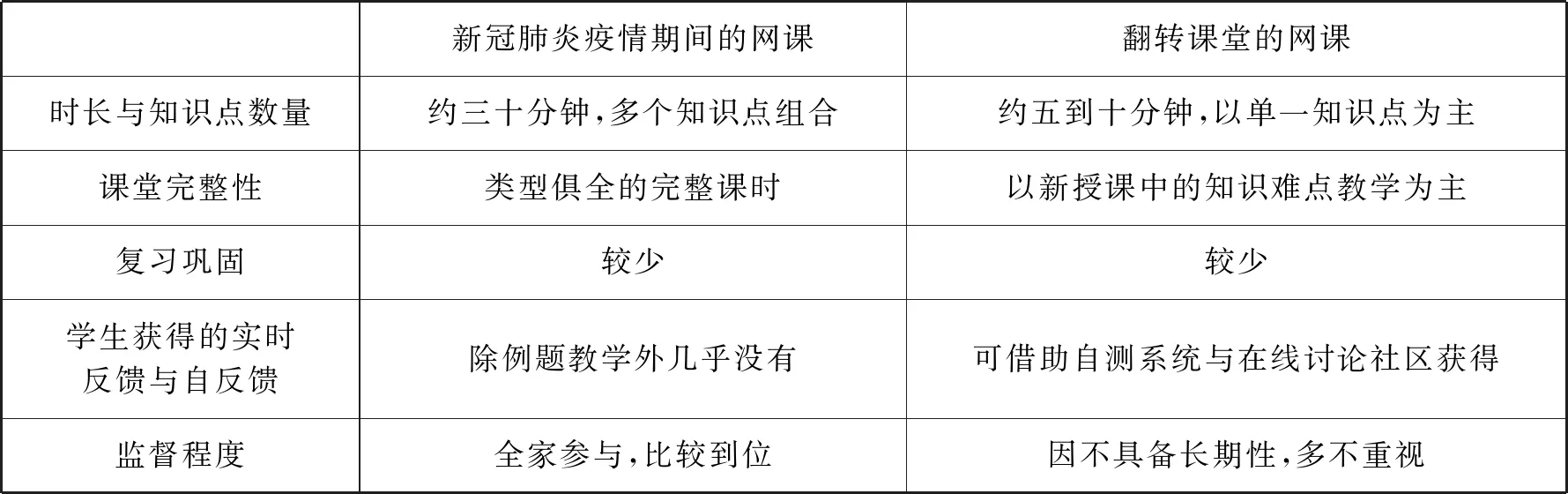

疫情期間的網課與翻轉課堂的網課的特點對比如表1所示,從中我們可以看到疫情期間的“網絡教學”與翻轉課堂相比有其優勢:如家長對學生出勤的監督比較到位。同時也存在劣勢:知識點過于密集,實時反饋不足,且學生在長時間內都得不到線下課堂的二次內化。

基于上述情況,開學以后的線下課堂應主要解決以下4個問題:(1) 知識的遺忘;(2) 因網課缺少反饋機制,知識點又密集,學生對聯系緊密的概念較容易混淆;(3) 疫情期間的網課沒有線下二次深化的過程,因此幫助學生進一步內化和深化認知是重點;(4) 知識體系的完善。

表1

4 問題解決教學策略在線下教學中的運用

針對上述問題,筆者在線下教學中采用了問題解決教學。下面以“功”的教學為例,根據學生網課自學的情況,設計問題鏈,探討問題解決教學策略的具體應用。

4.1 利用問題進行診斷性評價

為幫助學生鞏固基本概念,在本節課的開頭以問答的形式進行診斷性評價,將其作為后續教學的基礎。

例1:關于功,下列正確的說法是( )。

A. 物體受到力的作用,且有位移,該力一定做了功

B. 在功的計算式中,F、s和cosθ均可取正值、負值或零

C. 合力的總功等于每個分力所做功的絕對值之和

D. 功不是描述物體狀態的物理量

問題1:請用事實來判斷A選項的對與錯。

生:人提水桶在水平地面上勻速前進,拉力不做功;球沿水平地面滾動,重力不做功。由這兩個事例可說明選項A是錯誤的。

問題2:你所說的兩個事例有什么共同點?

生:物體的所受力與運動方向垂直。

問題3:如果一個物體受力做圓周運動,是否可能出現某個力不做功的情況?

生:(思考)用細線拴一小球,使它沿圓弧運動,拉力不做功。

師:請在黑板上畫出示意圖。

學生畫示意圖,細線對小球的拉力與小球運動方向垂直。

問題4:對于B選項,在功的計算式中引入cosθ有什么意義?

生:如果力與位移不在同一直線上,也可以計算功了。

問題5:余弦在這里出現的根本原因是什么?

生:把力分解成兩部分,與位移共線的力做功,與位移垂直的力不做功。

師:余弦的使用是從力與位移這兩個矢量中提出了方向問題,那力與位移在這個公式中只需要考慮大小,還可能是負的嗎?

生:不可能。

問題6:功作為能量轉化的量度,是標量還是矢量?

生:標量。

問題7:那么C選項的問題在哪里?

生:標量相加應該是代數和,不應取絕對值。

問題8:功不是狀態量是什么量?

生:過程量。

問題解決思路分析:由于網課重點在“功”概念的建立與完善上,因此這部分可主要著眼于初高中“功”的概念的銜接。問題1-3從學生在初中就已非常熟悉的做功條件入手,引導學生回憶不做功的情景,使其對做功條件的理解拓展、延伸至功的一般概念。問題4-5從公式角度幫助學生回顧功定義式的推導思路,為后續物理課程中的類似處理(如安培力公式的推導)做鋪墊,打牢科學方法基礎。問題6-8是關于“功”本質的理解,理解功和能的關系是進一步學習“功”的要求,初中生只了解功與能有關,并且是基于具體事例。因此,從功能的普遍關系入手,能幫助學生發展能量觀。

4.2 以問題促進學生對知識的內化、深化

例2:如圖1所示,某興趣小組設計了一個玩具軌道模型,將一質量為m的玩具汽車放在O點,用彈簧裝置將其彈出,每次彈簧的壓縮量均相同,使其沿著光滑的半圓形軌道OMA和ANB運動,BC段是一長為L1=10m的粗糙水平面,CD是傾角θ=37°的粗糙斜面,長度L2=6m,DE段是一長為L3=1m的粗糙水平面。圓弧OMA和ANB的半徑分別為r=1m、R=4m。滑塊與BC、CD、DE間的動摩擦因數均為μ=0.5,不考慮在C點的能量損失,g取10m/s2。

圖1

(1) 若玩具汽車的質量為1 kg,要使玩具汽車恰好不脫離軌道,壓縮彈簧應做多少功?

(2) 在滿足第(1)問條件的情況下,玩具汽車最后停在什么位置?

問題1:題中“恰好不脫離”的物理含義是什么?

生:小車在最高點時能完成圓周運動,且軌道對小車無作用力。

問題2:這意味著小車經過A點時具有動能,如何獲得動能?

生:利用彈簧。

問題3:彈性勢能是如何轉化為小車動能的?

生:通過彈簧彈力對小車做功。

問題4:彈簧彈力是恒力還是變力?

生:變力。

問題5:怎么求彈力的功?

生:用動能定理。

問題6:小車到達B處時是否具有動能?

生:有。

問題7:為什么小車最終會停下來?

生:摩擦力阻礙了物體運動。

問題8:小車是否一定停在BC上?

生:不一定,也可能沖上CD,甚至在DE上運動。

問題9:一旦小車沖上CD,除了摩擦力做功,還有別的力做功嗎?

生:還有重力做負功。

問題解決思路分析:有力做功必然涉及能量轉化,因此這一部分問題鏈應著眼于:在具體情景中幫助學生將做功與能量轉化聯系起來,形成能量觀念。在網課上已經把本章脈絡進行了介紹,學生欠缺的是對變力做功問題的解決能力和熟練程度,因此變力做功問題可以作為知識深化的突破口。彈簧兼具變力與變力做功的特點,是解決這一問題比較合適的模型。問題1-5從圓周運動的基本結論出發,逐步向能量轉化、彈簧變力做功靠攏,最終將前后的知識總結為能量觀的一部分。除了本例之外,在教學實踐中我們還可以設置多個情景,幫助學生學會變力做功計算的多種方法(如圖像法等)。問題6-9突出了“功”在具體情境中對物體運動、能量變化的影響,提高了學生對動態過程的分析能力。

4.3 以問題促理解,完善知識體系

在具體情境中,每一種力都有與之對應的功和能,學生不斷學習新的力就會不斷遇見新的功和能,因此“功”是貫穿“能”與“能”變化的概念,如“勢能”均與保守力做功有關。學生能夠快速識別具有共性的功,并能夠將相應認知遷移到新的對象上,標志著能量觀體系化的形成。因此,對“功”概念的體系化應不局限于本節課,可在后續的教學中不斷推進。如“靜電場”中電場力做功就與保守力做的功及勢能相聯系。因變力做功不易理解,我們在電場力做功的新課教學中多用勻強電場進行說明。一旦離開勻強電場的條件,有的學生在心理上開始不踏實,遇到問題也不能靈活運用已知條件,這本質上還是對保守力做功“共性”的理解不夠到位。因此在具體教學中,我們不妨每次在討論完“新力”做功后,都從能量觀入手,以提問的形式幫助學生將其與已經熟悉的功進行類比,完善知識體系。

5 結語

新冠肺炎疫情后的課堂教學需要幫助學生鞏固知識、理清脈絡、深化認知并完善知識體系。在教學策略上要以問題解決為主,注重問題鏈的連續性,運用問題進行有效評價,這是教學的基礎;以問題促進學生對知識的內化、深化,這是教學的重點;以問題促進學生對學科體系的建構,這涉及物理課程的整體性目標。