戰國中山國青銅器的嵌錯工藝

□ 劉衛華

圖1 蟠虺紋獸首流嵌松石銅匜

戰國時期社會劇烈變革,生產力得到迅速發展,文化藝術出現了空前的繁榮。冶鐵技術的發展促進了堅韌銳利的鐵制工具的運用,也使青銅器裝飾進入了一個嶄新的時期。使用鐵質工具可以在銅器上刻劃出細如發絲的紋飾,也可以刻出暗紋以后再嵌入紅銅或金銀細絲。由此這一時期的青銅器裝飾發展到一個新的階段,刻劃、鑲嵌、金銀錯等裝飾技法的運用促生了許多華美的青銅制品。中山國青銅器不但造型獨特、紋飾豐富,而且裝飾也技法多種多樣,鑲嵌、錯金銀等技術的運用爐火純青。

一、鑲嵌技術

春秋戰國時期青銅鑲嵌工藝空前發展,鑲嵌材料更加豐富多樣,綠松石、紅銅和金銀等材料的運用,使得銅器表面顯得華麗璀璨。

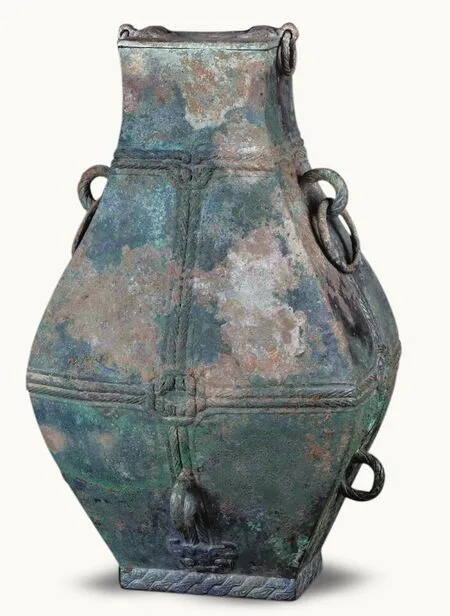

鑲嵌綠松石的器物在中山國文物中非常多見,“鑲嵌松綠石的工藝,在殷和西周的兵器上出現過,但是施用到大件銅器上,也是戰國中期以后發展起來的。”①中山國青銅器上綠松石的嵌飾有多種不同形式,其中最為常見的是在器物中動物形象的目、鼻、口等部位鑲嵌綠松石。如唐縣北城子兩座墓出土銅器的環、蓋、鈕、柄等部位多做成獸面、鳥首、鳳首和虎首等動物形象,在目、鼻、口部鑲嵌綠松石。如唐縣北城子出土的蟠虺紋獸首流嵌松石銅匜(圖1),器身碩大,造型渾厚,生動而有氣魄。匜的流口為獸頭狀,雙睛鑲嵌綠松石,獸口張開形成流口。唐縣釣魚臺戰國初期墓出土的嵌松石虎形金飾片,為鑲嵌在衣物上的飾件,具有濃郁的北方游牧民族特色。小虎低頭垂尾,四肢彎曲作行走狀,形象稚拙可愛。金黃的虎身上嵌有翠綠的松石,色彩明麗,富有極強的裝飾效果。另外,滿城采石場和新樂中同村出土的虎形金飾片也鑲嵌有綠松石。唐縣北城子出土的絡繩紋銅扁壺(圖2),造型別致,蓋面兩側裝飾獸首銜環,獸首的雙眼鑲嵌綠松石。

圖2 絡繩紋銅扁壺

除作動物的裝飾外,中山國的青銅器還常鑲嵌綠松石作為紋飾或裝飾,如滿城縣采石場出土的嵌松石銅敦,足部的獸面嵌有綠松石。中山成公墓出土的銅犧尊,頸部由金泡鑲成項圈,頭和身體上有以綠松石鑲嵌的花紋。新樂中同村和行唐廟上村出土青銅劍的劍首上鑲嵌綠松石,靈壽城西城垣基下出土的蟠虺糾結紋銅劍(M8102:12,圖3),劍柄兩側小圓孔內原鑲嵌綠松石。平山縣崗北村(M8205、M8011)出土有獸頭形銅帶鉤5件,器身錯金并嵌綠松石。

紅銅鑲嵌就是將紅銅制成極薄的片,鑲嵌在青銅器表面,這種技術春秋中期已達到較高水平,到戰國早期比較流行。中山國的紅銅鑲嵌技術在戰國早期就已十分高超,主要發現于鑲嵌銅豆和銅壺上。靈壽西岔頭出土的銅豆,蓋鈕外沿及內口沿各鑲嵌一周菱形紅銅飾;同出的銅盤,口沿也鑲嵌菱形紅銅飾一周,使器物更加美觀。②新樂中同村M2出土的銅蓋豆,蓋、盤上各用紅銅鑲嵌一組夔龍紋,圈足上也有一組紅銅鑲嵌紋飾,做工十分精致。③行唐西石邱墓出土的銅豆,器身花紋均鑲嵌紅銅,捉手的寬沿自外向內分別飾間距相等的菱形紋、S形紋、回紋各一周,均以弦紋相隔,中間凹入部分邊沿上部飾三角形紋。蓋、盤上各飾追逐的行龍一組,豆柄上至下部飾不對稱的回紋和蟬紋,足部飾龍紋,足端飾弦紋三周,做工十分精致。④新樂縣中同村出土的錯銅鳥獸紋銅壺的紅銅鑲嵌技術更是十分高超。該銅壺通體布滿紋飾,均采用錯銅工藝。蓋表面等距為六團呈三角形的變形云紋,圈足為八組對頂的三角形紋,器身紋飾有五層,最富特色。器身紋飾第一層為頸部的飛鳥踏獸紋,飛鳥長喙微張,長冠后飄,尾部成兩束高翹飛揚,鳥的雙爪緊摳在小獸的背上小獸抬頭張嘴似在痛苦號啕;第二層為肩上部的臥鹿紋,雄有長角,嘴微張,目半啟,尾部卷起,四肢蜷曲,安閑靜臥,臥鹿之間用杵形或桃形紋相隔;第三層為肩下部的蟠龍紋,左上和右下兩龍扭曲成“回”字形,左下和右上兩條龍呈“S”形,四龍相互糾結,瞠目大口,相向對吼,各組龍之間又以豎向對頂三角形界隔開;第四層為腹部的鳥獸紋,獸的鬃尾乍起,弓背低胸,利抓按地,有奮力躍起之勢,與之相對的鳳鳥,高冠斜立,身軀富有力度;第五層為下腹部的奔鹿紋,鹿的長角后傾,前肢伸出,腰身拱起,尾部上卷,作奔騰狀。整體圖層次分明,繁簡得當,線條流暢,圖案生動,精美絕倫。⑤

圖3 蟠虺糾結紋銅劍

圖4 嵌勾連云紋銅方壺

圖6 錯金銀神獸

圖7 錯金銀神獸

二、錯金銀工藝

青銅器金銀錯工藝就是用金銀在青銅器物表面錯出精美的紋飾,金銀與青銅的光澤相互映襯,使器物顯得雍容華貴。許慎《說文解字》中釋為:“錯,金涂也,從金聲。”清代文字訓詁學家段玉裁注釋說:“涂,俗作塗,又或作搽,謂以金措其上也。”金銀錯,就是利用金銀良好的延展性,將其制成細絲或薄片裝飾于青銅器的表面,構成圖案或文字。“錯金的工藝早在春秋中期已經發生……到戰國早期,才在精美的青銅器上使以大片的金銀錯圖案,戰國中期,這種工藝的精致程度就達到了高峰……”⑥從出土器物上看,古代的錯金銀工藝包括了嵌錯與鎏制兩種形式。

嵌錯是用金絲或金片鑲嵌于青銅器表面的凹槽內,然后用錯石加以磨錯。主要分為四個步驟:首先在器物的母范上預刻凹槽,鑄器后對凹槽進一步鏨鑿加工以便于嵌進紋飾,接著把金銀絲或金銀片適當加熱后壓嵌入凹槽內并進行錘打,最后還要用錯(厝)石磨錯,使金絲或金片平整光滑,與銅器表面嚴絲合縫地契合。“少數精細的金銀錯紋飾和銘文,金銀絲細如毫發,則是鑄器成形后,用鋼刀刻成凹線,再嵌入金銀絲的。”⑦

除了嵌錯,還有一種用汞齊涂金的鎏制錯金法,稱為“金涂”法。方法是在器物表面預鑄很淺的凹槽,然后再在鑄件表面涂金。制造“金汞齊”的方法是把金箔剪成碎片,裝入坩鍋內在火上加熱至約400℃左右,然后按一兩黃金加七兩水銀(汞)的比例,使金箔溶解成為液體,最后把液體傾入冷水盆中,即成為黃金和水銀混合的泥狀固體“金泥”。涂金時用工具將金泥輕抹在銅器凹槽上,再用無煙炭火溫烤使水銀蒸發,只有金泥留在器物表面。

錯銀長條形鑲飾(圖5),器物表面飾有連續的勾連云紋,紋飾大部分圖案運用雙邊線手法,增加了變化感和層次感。整體紋飾規整雅致,既有幾何造型的規范,又充滿云紋的漫卷動態,富有現代氣息。

中山國的錯金銀青銅器中,動物身上的紋飾不只追求圖案美、起裝點作用,還具有塑形作用。如錯金銀虎噬鹿銅屏風座(圖8),虎身各處用金銀錯出的紋飾,虎的頭、頸、背及尾部都用大塊金片錯出紋飾,襯托出虎的雄威,頸背相連處和臀部的大型勾連云紋增加了虎的壯碩之態與動感力度,充分結合了虎的動作、姿態,成為形體塑造的重要手段。那斑斕的皮毛、虎頰上堅硬的咬肌、肩胯處扭動的關節、彎曲的脊柱,都通過不同形狀的金銀鑲嵌線條來表現。這種裝飾與塑形相互融合的錯金銀工藝手法是中山國動物型錯金銀器物的又一特色。猛虎口中的小鹿也用金銀錯出美麗的斑紋,顯得柔弱溫馴而又楚楚可憐。錯金銀四龍四鳳銅方案座中,紋飾的細部刻畫也十分精妙,龍的頸部及胸部飾有鱗紋,龍的中段蟠環處及雙翼飾有長羽紋,漸細的后尾處飾有蟒皮紋,兩條龍交結處均飾有鉤狀彩羽形飾;鳳的頸部飾有花斑羽紋,翅上有長羽紋,垂尾處花羽修長;案座底部梅花鹿身上的紋飾也十分細膩,案框上的卷云紋繁復細密。

中山國出土的鎏金器物多為帶鉤、泡飾等小件器物,但是工藝精良。新樂中同村M1出土的虎形金飾片正面就采用了鎏金工藝,同出的還有8枚鎏金鈕扣。王墓出土有一件鎏金匕形器,2號車馬坑出土了8件鎏金獸紋銅帶鉤。這些鎏金青銅器雖然器形較小,但工藝并不粗糙,說明中山國已經掌握了鎏金技術的應用。

結語

戰國中山國的青銅器鑄造工藝非常高超,設計新穎,造型獨特,充滿勃勃生機,特別是多種多樣嵌錯工藝的運用,使器物表面顯得更加色彩斑斕、熠熠生輝。中山國的嵌錯工藝綜合吸收了游牧民族和華夏地區的優點,在材料運用、紋飾創意和加工工藝等方面都具有自身特色,為戰國時期的青銅器藝術增加了一抹亮麗的色彩。

注釋:

① 楊寬《戰國史》,上海人民出版社,2017,101頁。

② 文啟明《河北靈壽西岔頭村戰國墓》,《文物》1986年6期。

③ 河北省文物研究所《河北新樂中同村發現戰國墓》,《文物》1985年第6期。

④ 王巧蓮《行唐縣西石邱出土的戰國青銅器》,《文物春秋》1995年第3期。

⑤ 張麗敏《錯銅鳥獸紋銅壺賞析》,《文物春秋》1997年第2期。

⑥ 楊寬《戰國史》,上海人民出版社,2017,100頁。

⑦ 楊寬《戰國史》,上海人民出版社,2017,102頁。