強風區斜拉橋行車安全及性能保障措施

方志純

(福建省交通規劃設計院有限公司,福州 350004)

1 前言

橋梁是現代交通體系的重要樞紐, 其運營的安全性尤為重要。除了關注其自身的安全性外,橋梁運營的安全性還應包含橋面行車安全性。近年來,大量橋梁行車安全案例日益提高了人們對這類風險的重視。 跨海大橋由于長期受大風的侵襲,對其行車安全構成重大威脅。高速行駛的車輛在強側風作用下,易引發車輛側滑、側傾、側偏等安全事故[1]。 為確保跨海長大橋梁的運營安全,有必要對公路橋梁側風作用下的行車安全問題進行深入研究。

風經過斜拉橋橋塔后將發生繞流現象, 導致在橋塔兩側形成高風速區,嚴重影響橋塔毗鄰區內的風環境。因此,經過橋塔區的車輛將先后經歷橋塔一側的高風速區、橋塔背風位置低風速區,最后從另一側的高風速區駛出。在行駛過程中, 風環境的劇烈變化將對行車安全構成嚴峻的挑戰, 跨海大橋行車限制風速也主要取決于橋塔毗鄰區內的風速[2-6]。針對這一問題,國內外已有研究多著眼于該區域風場分布的模擬及相應改善方案, 鮮有對橋塔毗鄰區行車安全性及風環境進行深入分析[7]。

本文依托我國東南沿海福建省某斜拉橋為工程背景展開研究。 該工程全長約4562 m,主橋為570 m 組合梁斜拉橋,跨經組合為(135+300+135)m。 索塔采用H 型橋塔,塔高129.7 m。由于大橋位于臺風經常登陸的路徑上,橋位區域大風頻發, 因此橋梁運營期的風致行車安全研究不容忽視。本文結合風致行車安全的危險工況分析,獲得不同路面條件、不同車速條件下的行車安全風速標準,針對橋塔區進行了行車安全評估及對策分析, 研究結論可為大橋應對大風天氣的橋梁通行安全提供重要參考。

2 橋塔區行車安全評估方法

2.1 區域通行代表車型確定

文中行車車型的選擇基于國家標準GB/T3730.1-2001 和GB/T15089-2001 以及車輛對側風的敏感性,取如下車型加以分析:基本型乘用車(A 型車)、交叉型乘用車(B 型車)、中型商用客車(C 型車)、雙層巴士商用客車(D型車)及大型廂式商用貨車(E 型車)。

2.2 行車安全風速標準

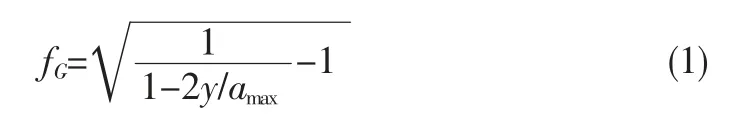

本文以在側向風作用下車輛橫向偏離車道的距離為評價準則。 開始時,認為車輛在車道中心行駛。 在側風作用下,車輛的行駛方向可能偏離車道中心,偏離的距離為y。顯然,風致行車安全隨著y 的增大而增大,而車輛完全駛離原始車道顯然無法接受, 這種情況甚至可能引發嚴重交通事故。 因此,以偏離y 為衡量指標,制定風致行車安全評價準則。 此外,通過模擬發現,從駕駛員意識到側風的影響并對車輛行駛做出調整, 這一過程需要歷時近0.8 s。因此,應取車輛做出調整時的車輛偏離距離y 進行風險評估。 基于上述分析, 風致行車安全的風險等級fG可用式(1)計算:

式中,amax為車道所容許的最大車輛側向位移。

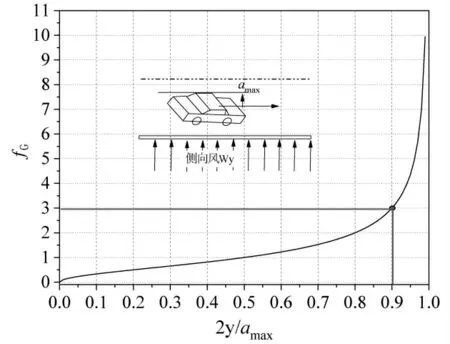

具體的危險程度變化特性如圖1 所示, 當風險等級達到fG=3(2y/amax=0.9)后,車輛偏離目標行駛軌跡的風險等級迅速增大。 因此,決定將fG=3 作為風致行車安全風險上限值。則1.75 m 寬的車輛行駛在3.75 m 寬的標準車道上時,容許的車輛最大側向偏移amax為1.0 m,車輛最大側偏yallow為0.45 m。據此,本研究提出的行車安全評價標準為:車輛在側風作用下0.8 s 內偏離原始車道中心線的距離y≤0.45 m。 針對本研究中選擇的車輛類型,其在標準車道上行駛時的允許側偏位移yallow如表1 所示。

圖1 行車危險程度變化特性

表1 5 種汽車的側偏閾值

3 橋面行車風環境數值模擬

利用數值風洞的技術對橋面風環境的分布規律情況進行研究,建立主梁的幾何模型。建模時,主要考慮對橋面行車風環境影響較大的構件,即:主塔、主梁、防撞欄桿、風障等構件。 風障考慮以下2 種布置方式:布置1:在主梁防撞欄桿上部加設3 道風障,風障部分透風率50%,風障和防撞欄桿的總體透風率為60%;布置2:在主梁防撞欄桿上部加設3 道風障同時防撞欄桿增加一道橫梁, 風障部分透風率50%,風障和防撞欄桿的總體透風率為50%。

3.1 計算方法及邊界條件

本文采用基于時間平均的k-ε 雷諾均值Navier-Stokes 方程(RANS)模型中的Realizable 雙方程湍流模型[8-9],詳細內容可參考文獻[10]。

3.2 橋面行車高度風環境

橋塔毗鄰區內的風場可基于設定的來流風速vin,通過數值方法求得。以此為基礎,對橋塔毗鄰區內的風環境進行評估。 這里引入速度系數α 來表示風場內風速的變化,其中α 可通過式(2)獲得:

式中,vmean為研究空間內某點的平均風速。

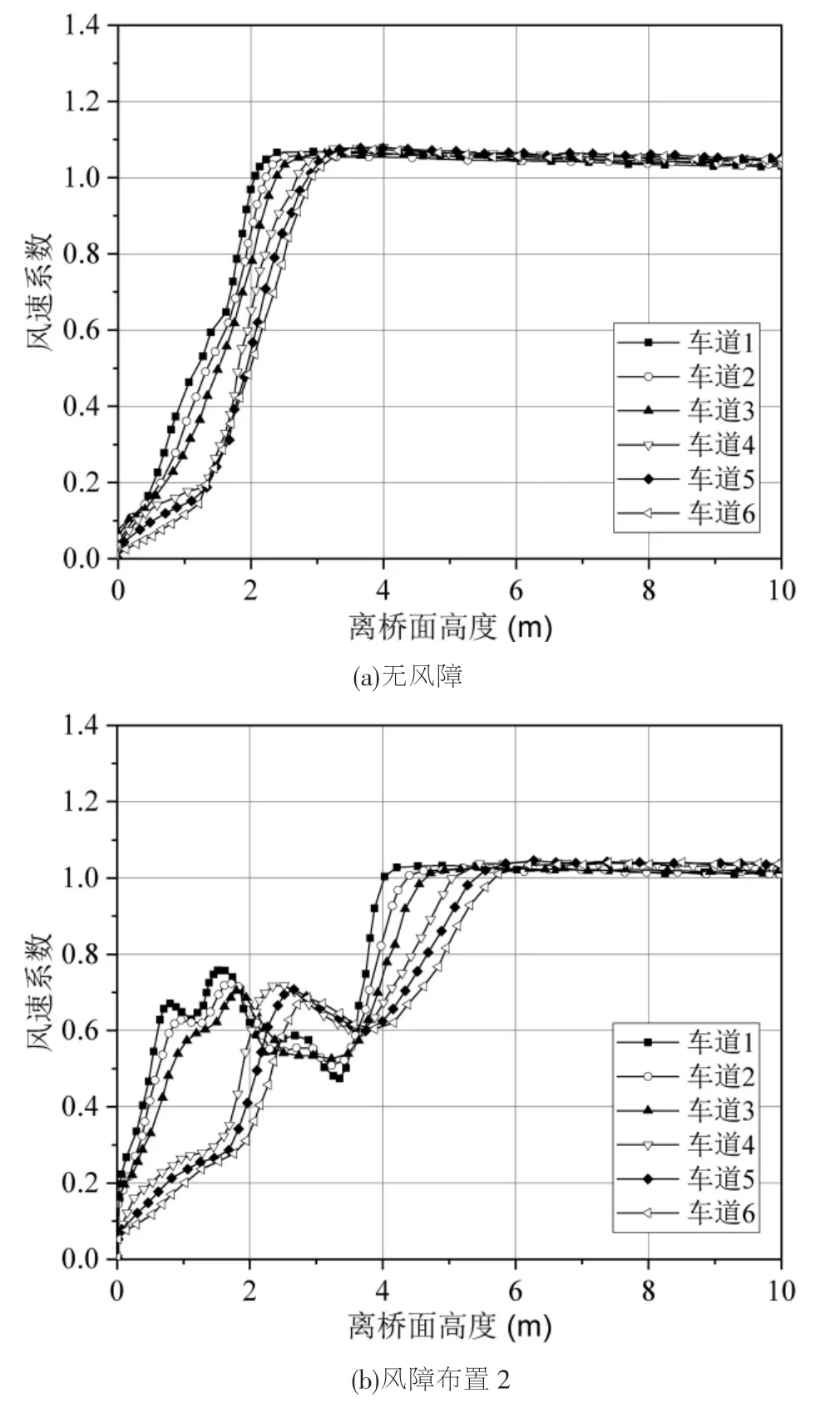

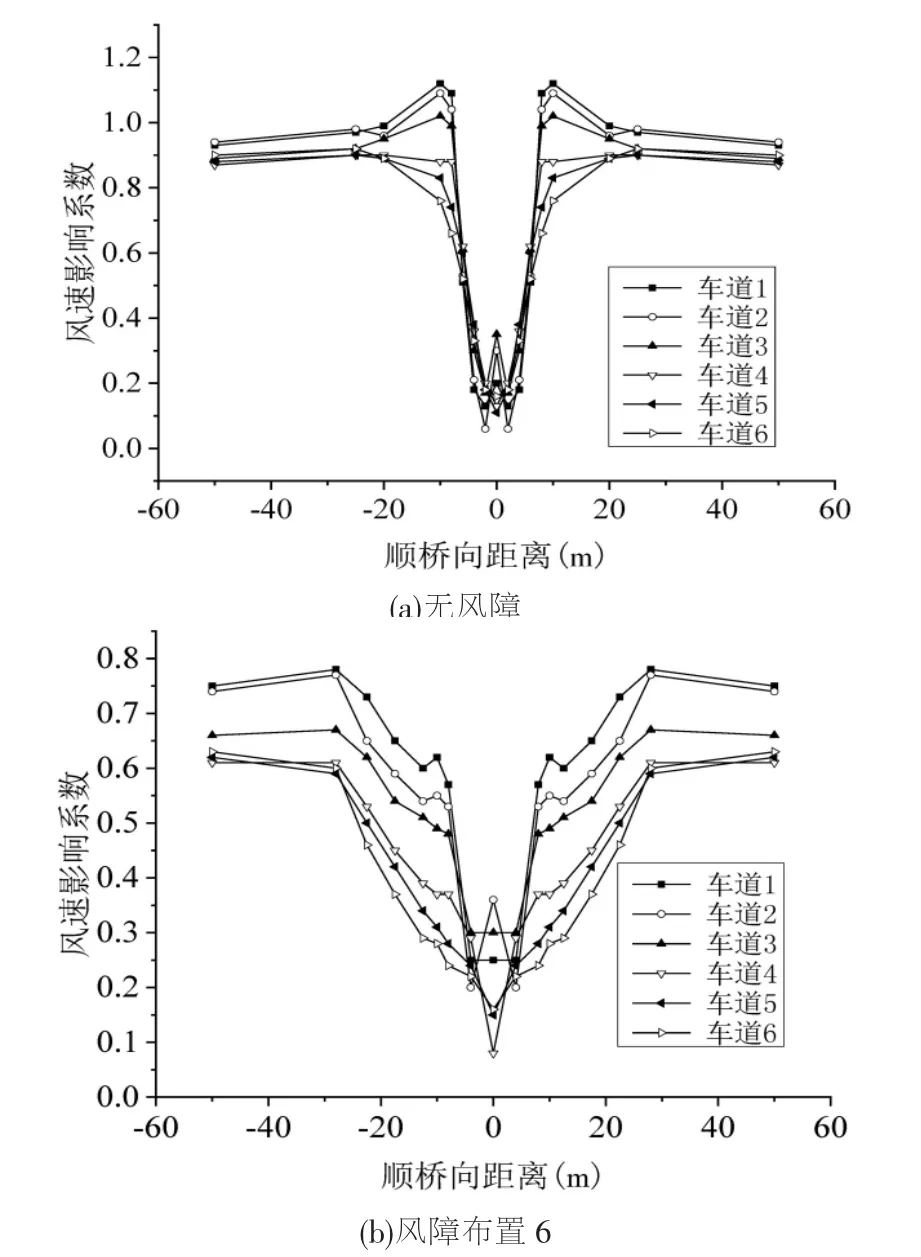

速度系數α 體現了主塔毗鄰區內某點的相對風速大小。 現監測橋面車道中心線以上10 m 范圍的風速,按照來流方向將車道定義為車道1~車道6, 計算得到了無風障與2 種風障布置下的風速分布。 圖2 給出了無風障與采用風障2 布置條件下的風速分布曲線。

圖2 風速分布曲線

3.3 風速影響系數

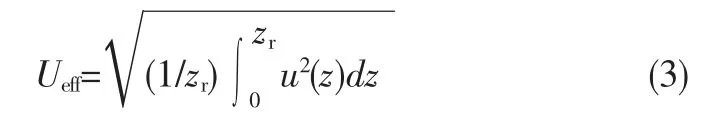

陳艾榮等[11]提出了等效橋面風速和影響系數用于說明來流風速與橋面不同高度處風速的相對關系,其中等效橋面風速Ueff的定義如式(3):

式中,zr表示車輛所處的高度范圍,通常對于A 型和B 型車zr取3 m,對于C 型、D 型和E 型車zr取5 m。

影響系數λs可通過式(4)計算:

式中,U∞表示實際風速。

根據風速分布曲線, 通過積分得到所有行車道3 m及5 m 高度范圍內的影響系數如表2 所示。

表2 不同車道位置影響系數

4 橋塔區行車風環境風場模擬

4.1 橋塔區橋面行車高度風環境

為分析所研究的斜拉橋橋塔對橋塔附近橋面風環境的三維影響, 選取了主塔及其風環境影響區內的主梁、護欄及風障等構件進行三維數值模擬。 為提高分析精度,并在確保計算效率的前提下,對分析區域采用混合網格劃分策略, 提高橋塔毗鄰區域的網格精細化程度。為了直觀展示橋塔毗鄰區橋面的風環境,在順橋向,取距橋塔中心0 m、2 m、4 m、6 m、8 m、10 m、20 m、25 m、50 m 的位置。

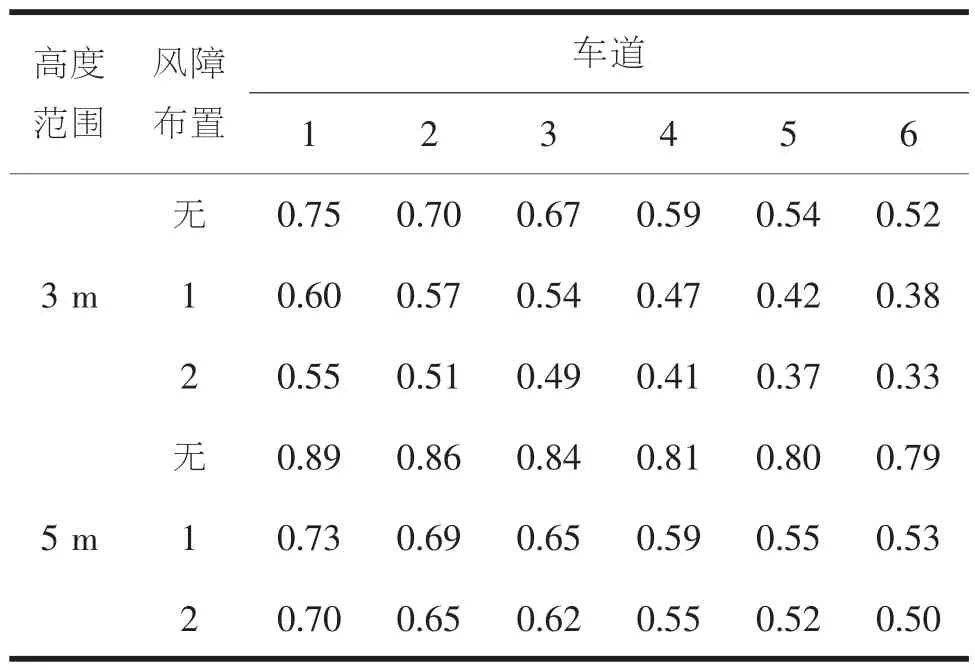

在前述風障布置的基礎上, 對橋塔區風障進行了加強,風障布置如下。 布置3:在橋塔中心向兩側各21 m 的范圍布置5 道風障,其余部分布置形式與布置1 相同;布置4: 在橋塔中心向兩側各21 m 的范圍布置5 道風障,其余部分布置形式與布置2 相同;布置5:在橋塔中心向兩側各15 m 的范圍布置6 道風障,20 m 的范圍布置5道風障,25 m 的范圍布置4 道風障, 其余部分布置形式與布置1 相同;布置6:在橋塔中心向兩側各15 m 的范圍布置6 道風障,20 m 的范圍布置5 道風障,25 m 的范圍布置4 道風障,其余部分布置形式布置2 相同。通過分析可以得到4 種不同布置形式的風速分布曲線, 圖3 僅給出了無風障與風障布置6 條件下的風速分布曲線。

4.2 風速影響系數

圖3 風速分布曲線

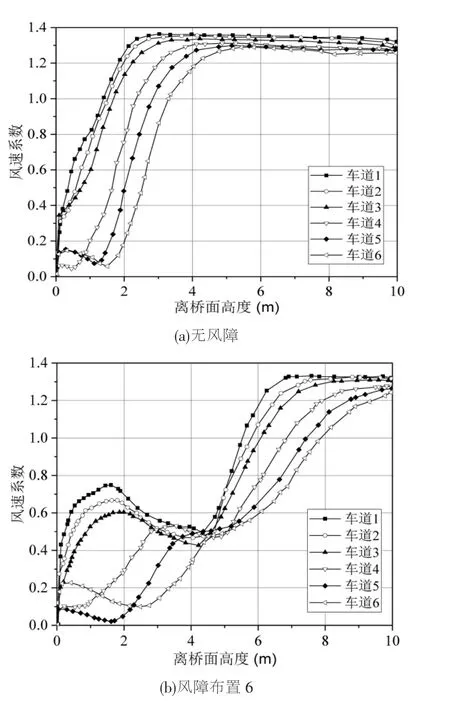

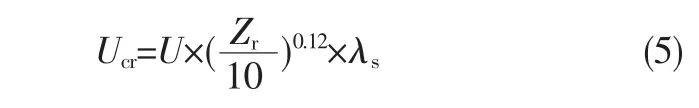

圖4 風速影響系數曲線(高度范圍5m)

同樣,在相同的主梁位置,可以計算獲得各車道風速影響系數曲線。 限于篇幅, 以下僅列出橋塔區高度范圍5m 處的風速影響系數。圖4 僅給出了無風障與風障布置6 條件下的風速分布,可以發現,未安裝風障時,橋塔風環境影響區內風速影響系數的值劇烈變化。 在靠近橋塔的位置,風速影響系數反而增大;然而在增加了風障布置3、風障布置4 后,風速影響系數的變化有所改善,但距橋塔中心10 m 位置處,5 m 范圍風速影響系數出現極值;在設置風障布置5、 風障布置6 后, 該曲線變得更加平順,橋塔附近的風速增大效應得以消除。

5 風對橋上車輛行駛安全評估

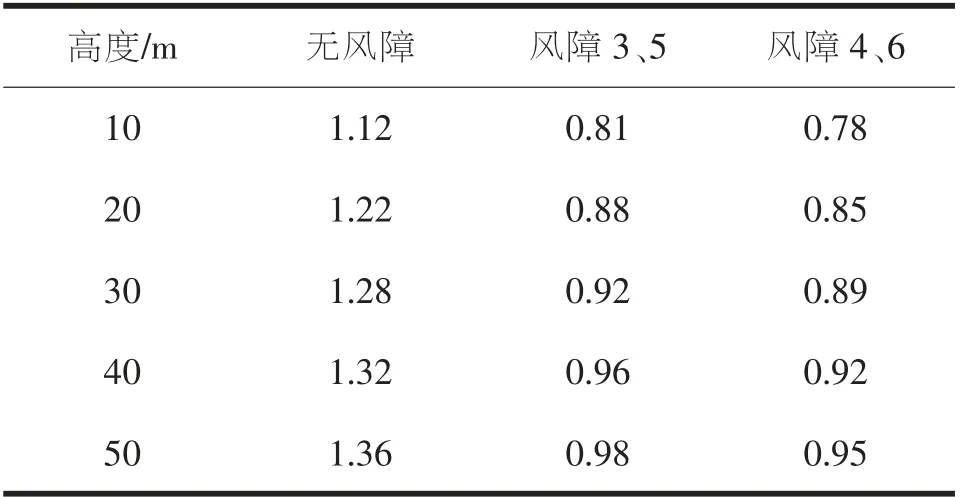

基于上述結果,結合背景斜拉橋實際情況,進行風致橋面行車安全評估, 給出大橋主橋跨中位置不同車速條件下典型車輛的安全通行風速。 考慮到大橋行車設計速度為100 km/h,因此在風雨天氣下A 型、B 型、C 型、D 型和E 型車限速100 km/h 時,對應五種類型車輛在地面道路行駛時的安全行駛臨界風速分別為21.5 m/s、14.5 m/s、12.5 m/s、14.5 m/s 和15.5 m/s。 斜拉橋橋面安全行車臨界風速與當地氣象站的風速比例關系如式(5)所示:

式中,U 為氣象站風速;Ucr為橋面道路行車安全臨界風速。由于大車的安全性更差,因此取5 m 高度范圍內的λs,無風障時橋塔區為1.12(離地面50 m 高度),主橋區為0.89;風障布置1、風障布置3 時,橋塔區為0.81,主橋區為0.73;風障布置2、風障布置4 時,橋塔區為0.78,主橋區為0.70。

計算所得不同風障布置橋面臨界風速與氣象站風速之比如表3 所示。可以看出,無風障時,主橋區50 m 高度處,Ucr/U 為1.36,加設風障布置1 后減小為0.98,加設風障布置2 后減小為0.95。

表3 不同風障布置下橋面臨界風速與氣象站風速之比

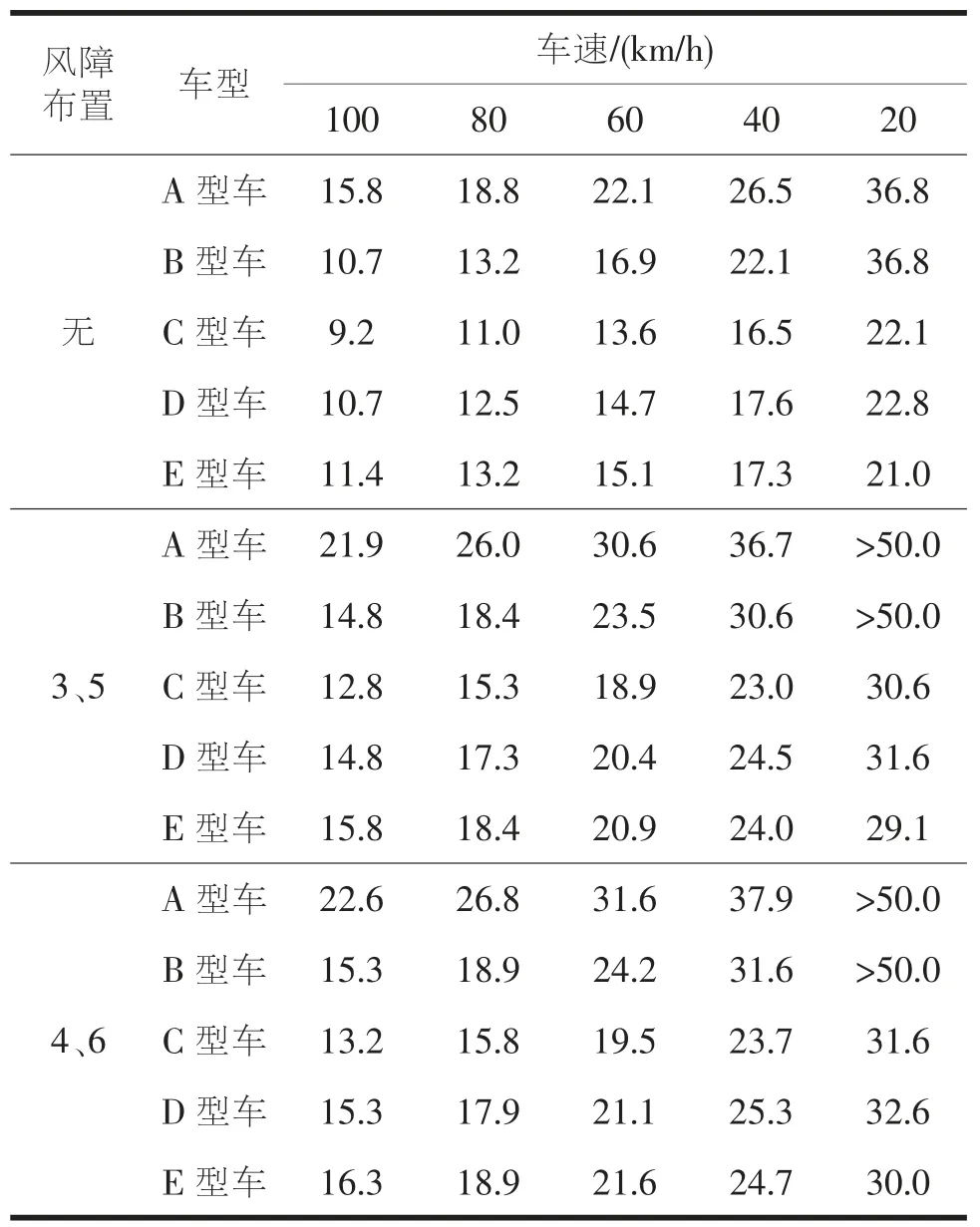

不施加風障與四種風障方案各車輛在不同速度時能安全行駛的最大氣象站風速如表4 所示。 從表中可以看出,無風障時,氣象站7 級風時(側偏臨界風速為8 級風及以上),D 型和E 型車可以達到40 km/h 的行駛速度,C型車只能達到20 km/h 的行駛速度。 風障布置3 時,氣象站7 級風時,A 型車可以達到100 km/h 的行駛速度,B 型車、D 型車和E 型車可以達到80 km/h 的行駛速度,C 型車能達到60 km/h 的行駛速度。 風障布置4 時,氣象站7級風時,A 型車可以達到100 km/h 的行駛速度,B 型車、D 型和E 型可以達到80 km/h 的行駛速度,C 型車能達到60 km/h 的行駛速度。

表4 行車側偏臨界狀態對應的氣象站風速(單位:m/s)

6 行車安全性能保障

基于上述研究得出的橋面風環境分布特征和不同風速對應的行車安全車速分析結果, 降低行車速度并遵守分道行駛能顯著改善大風天氣下的橋梁行車安全[12]。 同時,由于駕駛過程中,駕駛員對外界環境的反饋作用對行車安全的重大影響。 因此,在大風天氣,橋梁管理部門應及時發布限速、限車道通知,并給出相關文字性和標志性行車警示等交通管控信息,提高橋梁行車的安全性。

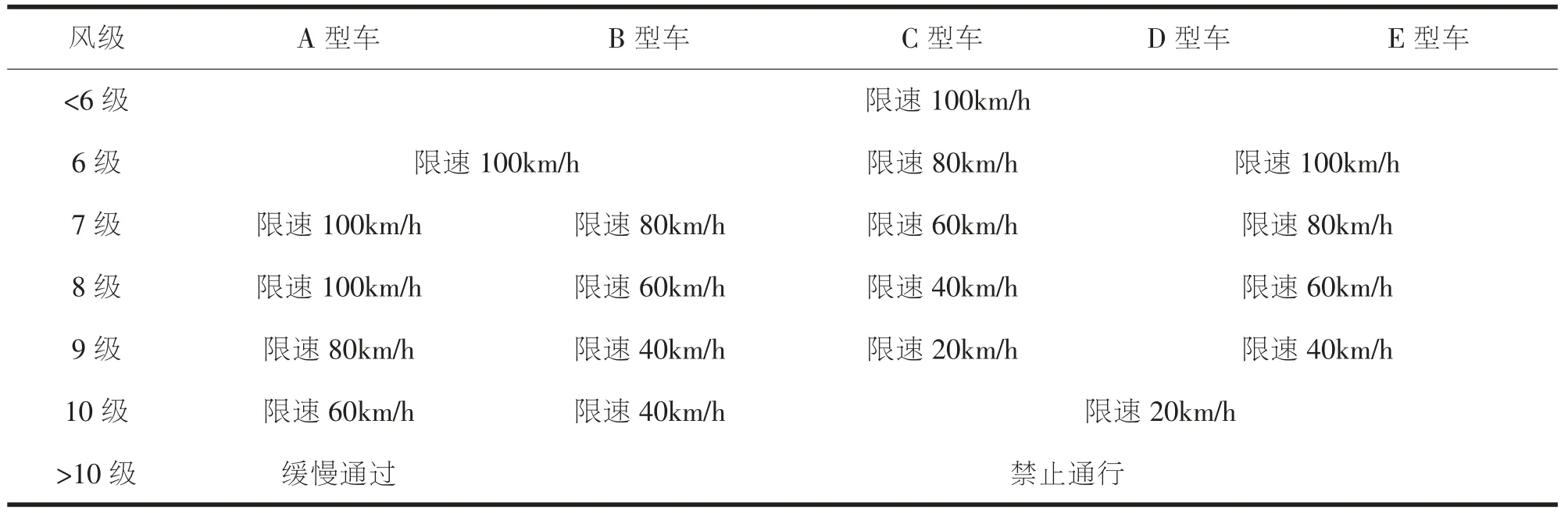

以保障大橋運營安全和通行車輛及人員、 貨物安全為基本出發點, 大橋運營管理應該建立風天大橋通行安全的管理規定,不但要規定在什么樣的風速下關閉大橋,同時還要回答什么風速下通行車輛安全行駛所容許的最大車速。基于風障對策研究成果,綜合考慮各個區段風速分布情況,在風速較大部分施加風障后,表5 就給出了地面10 m 高度標準氣象站不同風速下,大橋風雨天通行管理措施。

7 總結

本文通過對沿海強風區某斜拉橋橋面行車風環境的研究,得到以下幾點主要結論:

(1)基于建立的5 種典型代表車型的風致行車側偏動力響應分析模型,并制定了風致行車側偏響應評價標準,分析得到不同車速下5 種車型的風致行車側偏響應及對應狀態下的車輛側偏安全風速上限。

表5 風障布置方案4、6 時大橋風雨天通行管理規定

(2)選取主橋截面開展行車高度風環境研究,分別考慮了2 種風障的布置形式, 得到了各種布置下橋塔毗鄰區橋面的流場分布, 并計算得到不同高度范圍內的不同車道對應的風速影響系數。與未施加風障時相比,施加風障后, 不同截面的流場分布及各車道風速影響系數顯著減小。 因此,可以看出,風障對橋塔區風環境有明顯的改善作用。 相比于風障布置形式1,風障布置形式2 的減風效果更佳。

(3)建立了斜拉橋橋塔區相應的三維流場模型,研究分析了無風障和6 種布置風障方案的橋塔區橋面行車風環境,得到了不同工況下的車道位置影響系數。受到斜拉橋橋塔的影響,在未設置風障時,風速影響區內的風速影響系數發生劇烈變化。在橋塔處,風速影響系數甚至有所增大;在設置風障布置3、風障布置4 后,這種情況有所改善, 但距橋塔中心10 m 位置處,5 m 范圍風速影響系數出現極值;在設置風障布置5、風障布置6 后,橋塔附近的風速增大的現象得到克服。 因此,綜合考慮下,推薦采用風障布置方案6。

(4)采用已有的車道位置影響系數,對跨海大橋進行各車型的通行安全評估, 得到了各車型不同速度行駛時對應的氣象站風速。 通過進行兩種風障布置方案的分析比較, 發現2 種風障布置方案均能有效提高橋面行車安全臨界風速, 且風障布置方案4、6 效果稍好于風障布置方案3、5。

(5)基于風障對策研究成果,綜合考慮各個區段風速分布情況,在風速較大部分施加風障后,制定了不同風速下,大橋風雨天通行管理措施。