LISS鋼板內固定對脛骨平臺骨折患者膝關節功能及骨折愈合的影響

袁軍,崔曉春

(上海市松江區泗涇醫院骨科,上海 201600)

脛骨平臺是膝關節的重要負荷結構,其骨折多由暴力直接或間接導致。脛骨平臺骨折屬于高能量創傷,會對患者的膝關節穩定及功能造成一定影響,故對于其治療一直是臨床治療的難點[1]。由于脛骨平臺骨折位置在關節內部,骨折區域暴露較為困難,復位難度較高。解剖鋼板及微創內固定系統(LISS)鋼板內固定是臨床治療脛骨平臺骨折常用的術式,其中解剖鋼板固定較為牢固,療效較好[2]。而LISS鋼板內固定具有創傷較小、固定牢固可靠,以及利于患者早期功能鍛煉的優點,在脛骨平臺骨折中取得一定療效[3]。但關于二者之間的療效對比的相關研究較少。鑒于此,本研究旨在探討脛骨平臺骨折患者采用LISS鋼板內固定的效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2016年7月至2019年7月于本院就診的脛骨平臺骨折患者40例,采用隨機數字表法分為兩組,各20 例。對照組男12 例,女8 例;年齡23~62 歲,平均年齡(41.23±7.48)歲;受傷原因:交通事故8 例,摔傷6 例,墜落傷6 例。觀察組男13 例,女7 例;年齡23~61 歲,平均年齡(41.46±7.74)歲;受傷原因:摔傷6 例,墜落傷5 例,交通事故9例。兩組患者臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。患者及家屬均自愿簽署知情同意書,本研究經本院醫學倫理委員會批準。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①均符合相關診斷標準[4];②受傷至入院時間<72 h;③神志清醒,有溝通理解能力。排除標準:①伴有高血壓、糖尿病;②伴有顱腦損傷或其他部位骨折;③凝血功能障礙。

1.3 方法

1.3.1 對照組 對照組采用解剖鋼板內固定治療:氣管插管全麻后患者取仰臥位,放置止血帶在大腿上部,常規消毒鋪巾,根據患者的骨折類型選擇適宜的手術切口,逐層切開,直至關節腔,暴露骨折部位,對關節腔進行清理、復位,并選擇適宜型號的內固定材料,采用0.9%氯化鈉注射液徹底清洗,放置引流管后,縫合切口。

1.3.2 觀察組 觀察組采用LISS鋼板內固定治療:麻醉方式與體位同對照組,大腿上部放置氣囊止血帶進行壓迫止血,屈膝30°~45°,常規消毒鋪巾后,根據患者的骨折類型選擇合適的手術切口,逐層切開后,做6 cm“L”形切口在脛骨頭水平,依次切開皮膚、皮下組織,充分暴露骨折部位,在脛骨靠近膝關節的前外側給予開窗植骨,完成關節內骨折復位,置入2 枚拉力螺釘,在脛骨外側固定外側壁LISS-PLT 接骨板,通過導向器經脛骨前肌與骨膜間插入接骨板,并根據骨折的累及范圍選用不同的LISS鋼板。

1.4 觀察指標 ①比較兩組臨床指標,包括手術時間、術中出血量、切口長度、骨折愈合時間、負重時間。②比較兩組術后6 個月的膝關節功能,采用Rasmussen 膝關節功能評分量表[5],包括屈伸活動度、膝關節穩定、行走能力、疼痛等,滿分30 分,其中27~30 分為優;20~26 分為良,10~19分為可,<10 分為差。優良率=(優+良)/本組總例數×100%。③比較兩組并發癥發生情況,包括關節僵硬、創傷性關節炎、疼痛、內固定松動。

1.5 統計學方法 采用SPSS 22.0 統計學軟件進行數據處理,數據均符合正態分布,計量資料以“±s”表示,組間用獨立樣本t檢驗,計數資料采用[n(%)]表示,采用χ2檢驗,等級資料采用秩和檢驗,以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

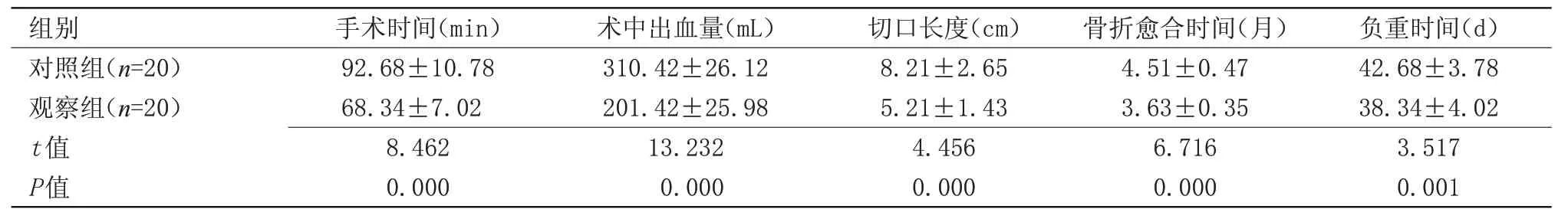

2.1 兩組臨床指標比較 觀察組骨折愈合時間、負重時間、手術時間、切口長度均短于對照組,術中出血量少于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

2.2 兩組膝關節功能比較 觀察組膝關節功能恢復優良率為95.00%(19/20),高于對照組65.00%(13/20),差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表1 兩組臨床指標比較(±s)

表1 兩組臨床指標比較(±s)

?

表2 兩組膝關節功能比較[n(%)]

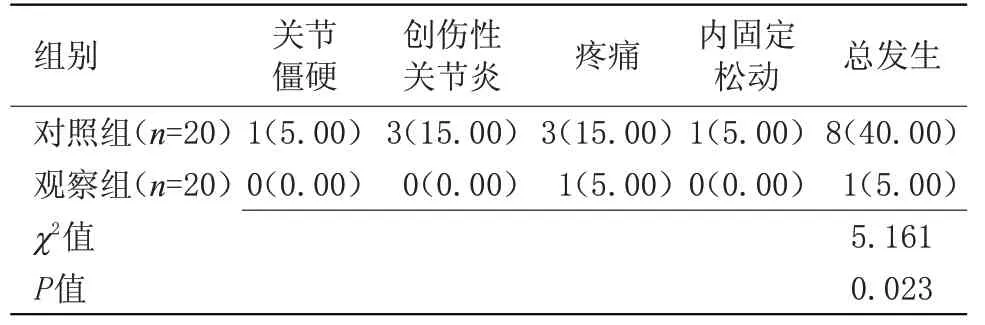

2.3 兩組并發癥發生率比較 觀察組術后并發癥發生率為5.00%(1/20),低于對照組的40.00%(8/20),差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組術后并發癥比較[n(%)]

3 討論

脛骨平臺骨折是常累及膝關節內的一種損傷,如臨床治療效果較差,患者易在術后出現創傷性關節炎、疼痛、關節僵硬等并發癥,對患者的生活質量造成嚴重影響[6]。臨床治療脛骨平臺骨折的關鍵在于恢復關節面的正常解剖結構,并給予牢固的內固定,以及長期的功能指導鍛煉,恢復患者的膝關節功能[7]。臨床治療脛骨平臺骨折以內固定為主,但在術中為達到復位效果,常需大范圍進行剝離,對患者的骨折斷端血供造成一定影響,不利于術后骨折愈合[8]。

本研究結果顯示,觀察組骨折愈合時間、負重時間、手術時間、切口長度均短于對照組,術中出血量少于對照組,且術后膝關節功能恢復優良率高于對照組,并發癥發生率低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),表明脛骨平臺骨折患者采用LISS 鋼板內固定治療的創傷較小,術后骨折愈合時間較短,利于膝關節功能恢復,且并發癥較少。解剖鋼板符合脛骨近端的解剖結構,在置入時無需進行預彎,固定角度較為穩定、牢固,但其在固定時需對骨折周圍進行大面積剝離,在復位時對患者的骨折周圍組織血運造成一定影響,在一定程度上延長術后骨折愈合時間,且術后鋼板易發生外漏,增加并發癥發生率[9]。LISS 鋼板內固定中利用影像學輔助技術及相應的解剖鋼板,可在減少手術創傷的情況下,對手術視野進行放大,小范圍內完成復位、固定等;利用瞄準器,操作較為簡單,有效縮短手術時間[10]。同時其手術切口較小,無需完全暴露骨折部位,對骨折周圍組織的損傷小,避免大量組織長時間在空氣中暴露,有效減少術中出血量,對骨膜及血運的影響較小,利于骨折愈合;術中避免對半月板及關節囊的操作,減少對組織的剝離,利于患者術后膝關節功能的恢復,并可有效降低術后疼痛程度。此外,LISS鋼板內固定特有的鎖定性固定,可維持股骨下端骨折復位固定,在肌肉下置入,可有效減少并發癥的發生。但鑒于本研究樣本量較小,隨訪時間較短,后期應大樣本延長隨訪時間,進一步分析LISS 鋼板內固定對脛骨平臺骨折的效果。

綜上所述,脛骨平臺骨折患者采用LISS 鋼板內固定治療,可縮短術后骨折愈合時間,利于膝關節功能恢復,且并發癥較少。