對高中化學增加“反應歷程”內容特殊意義的思考

唐隆健

摘要: 新版高中化學課程標準首次將“化學反應歷程”納入教學。認為增加反應歷程內容具有多重特殊意義,為相關教學和命題提供參考: 一是進一步豐富和深化認識化學反應的視角,糾正教學中對化學反應某些想當然的錯誤認知;二是蘊含大量生動的學科核心素養;三是本內容緊扣現代化學研究前沿,有利于激發學生的學術研究志趣;四是本內容在化工生產等領域具有廣泛的應用價值。強調在教、學、評時應對本內容把握好深廣度,建議在符合新課標要求的前提下因材施教,使其教學價值最大化。

關鍵詞: 反應歷程; 基元反應; 教學價值; 教學建議

文章編號: 1005-6629(2021)10-0087-05

中圖分類號: G633.8

文獻標識碼: B

1? 問題提出

《普通高中化學課程標準(2017年版2020年修訂)》最大的特點除明確提出學科核心素養、增加選擇性必修模塊外,還以學科大概念為統領對學科內容進行了優化重組、刪減增補。在學科內容增補方面,具有代表性且值得關注的是在選擇性必修1《化學反應原理》的內容要求中明確提出:“知道化學反應是有歷程的,認識基元反應活化能對化學反應速率的影響,知道催化劑可以改變反應歷程”[1]。即“化學反應歷程”的部分內容首次由大學下移至高中階段,目的是更好地豐富學生認識化學反應的動力學視角。這一內容的增加,充分體現了化學新課標設計者與時俱進的眼光,也體現了一種更加科學的課程觀——在化學基礎教育階段,增加看待化學問題的視角和維度遠比摳細節挖深度要緊。目前,關于這一新增內容的教學研究尚少,筆者僅在吳星教授主編的書中見到一篇相關文章,談到在高中化學引入“反應歷程”的意義主要是: 建構化學學科結構化知識的內在需要,幫助學生建立“化學反應是有歷程的”認識角度,幫助學生更加準確地認識“基元反應活化能”概念[2]。筆者在此基礎上,進一步細化和挖掘這一新增內容的特殊意義,以期對相關教、學、評有所助益。

2? 化學反應歷程教學內容的特殊意義

2.1? 拓展認識化學反應的視角和維度

從學生長遠發展看,培養其獨特的學科視角比掌握具體知識更具遷移價值。看待化學反應通常有熱力學和動力學兩大視角。熱力學視角主要包括反應的能量變化、方向和限度,動力學視角主要包括反應速率和反應歷程。化學反應在微觀上往往是按一定路徑分多步完成,其中的每一步反應稱基元反應,由基元反應構成的反應序列(路徑)稱反應歷程或反應機理(注: 后面統一用“反應歷程”一詞)。由多個基元反應構成的總反應稱復雜反應或總包反應,典型的復雜反應有鏈反應(如燃燒)、可逆反應(對峙反應)、平行反應(競爭反應)、連續反應(連串反應)等[3,4]。實際反應多為復雜反應,基元反應很少。

遺憾的是,新課標之前高中階段在化學動力學方面只強調反應快慢而缺失了“反應歷程”這一重要視角,導致學生往往只能從靜態的總反應方程式看到反應的始末態,而無法深刻理解反應的全貌和細節,甚至帶來諸多誤解。因為化學方程式只告訴我們反應物和產物及其計量關系,并不能告訴我們從反應物到產物的微觀路徑(如CH4與Cl2的取代反應,若不知其自由基取代反應機理,便難以理解會有乙烷生成)。中學階段因缺失反應歷程視角而常犯的錯誤有:

(1) 誤以為催化劑不參加反應。盡管催化現象發現很早,但其機理本質在歷史上相當長時間一直認識模糊。中學階段,有些師生也因催化劑不改變反應的熱力學狀態且最終不被消耗而誤以為它不參加反應。雖然現在人們對很多反應的催化機理仍不很清楚,但有一點早已形成共識,即催化劑參與反應并改變了反應歷程,它可與反應物生成某種不穩定的中間化合物而降低反應活化能。催化劑參與反應有很多直接證據,如固體催化劑在反應前后盡管化學性質和質量都不變,但其形貌往往有明顯改變(催化NH3氧化的鉑絲網用幾個星期表面會變粗糙)[5]。在溶液或氣相等均相催化反應中,往往可通過超短脈沖激光等飛秒級手段使人們像觀看“慢動作”那樣捕捉到催化劑參與形成的瞬息萬變的反應中間體。又如,在Fe3+催化H2O2分解時,細心的實驗者可覺察到,因含鐵過渡態物質形成而使溶液顏色發生的細微異常變化(反應初始顏色比氯化鐵溶液本身還深,反應快結束時顏色又逐漸變淺,反應終止時變為與加等體積水稀釋等量Fe3+一樣淺)。事實上,以“過渡態理論”為基礎的現代催化理論正是在人們認識到反應歷程后才建立的。

(2) 誤以為反應物中的某微粒或基團不參與反應。如活潑金屬與鹽酸反應,單從反應的方程式(尤其是離子方程式,比如Mg+2H+Mg2++H2↑)通常看不見Cl-的作用,然而實驗事實表明Cl-也參與并加快了反應,關于Cl-的作用機理已有“活化金屬、破壞氧化膜、配位作用”等說法[6]。又如酯化反應,若無反應歷程視角而僅從總反應的方程式看,會誤以為羧酸中的羰基不參與反應,而事實是: 一般酯化反應歷程的第一步就是羧酸中的羰基氧質子化并形成碳正離子,繼而醇親核進攻正碳再依次脫去H2O和H+形成酯,因此很多酸都能作為該反應的催化劑(為第一步反應提供H+)[7]。值得注意的一個現象是,常有教師為幫助學生直觀理解反應過程而想當然地根據總反應的方程式制作出微觀動畫模型或演示球棍模型,并未查閱其實際反應歷程,這將會給學生一個誤導: 以為僅通過總反應式就能看出反應的微觀歷程,這一點當引起警惕。

(3) 誤以為反應物濃度增大一定加快反應。如CO+NO2CO2+NO,若認為增大CO濃度一定加快反應完全是異想天開,因為它并非基元反應,在溫度不太高時是一級反應,速率與NO2濃度呈正比但與CO濃度無關。又如,NH3在鎢催化劑表面的分解(2NH3N2+3H2)也非基元反應,當催化劑表面被NH3飽和以后,該分解為零級反應,繼續增大NH3濃度對速率亦無影響[8]。因此,通常教材在表述濃度對反應速率的影響規律時,都嚴謹地加有“對多數反應”“一般情況”等限定語。

(4) 誤解“反應進程—能量”示意圖和活化能。一些教師常隨意畫出任意反應的“反應進程—能量”示意圖(往往只畫一個能量峰),并在此基礎上解說活化能與焓變。殊不知,反應過程的能量變化圖僅對基元反應才有明確意義,只有基元反應的反應物和產物間才只有一個能量峰,也只有基元反應的活化能才有明確物理意義——反應物分子的平均能量與處于過渡態的活化絡合物分子平均能量的差值,總反應的活化能是各基元反應活化能經數學處理得到的(也稱表觀活化能),其物理意義目前科學家還在探索中[9]。比如,高中常見的非基元反應2NO+O22NO2,就因其表觀活化能為負值,故升溫反應速率反而下降[10]。

綜上可見,在高中階段適當增加“反應歷程”內容非常必要,可極大地拓展認識反應的視角和維度,糾正對化學反應諸多想當然的誤解,還為學有余力的學生進一步理解某些化學反應疑難問題開了一個窗口。

2.2? 蘊涵豐富生動的學科核心素養

“化學反應歷程”內容除了具有拓展認識反應視角和完善化學動力學知識結構外,還蘊含了豐富的學科核心素養。

(1) 彰顯宏觀辨識與微觀探析。總反應的方程式僅能表示一個反應宏觀的熱力學結果和物質間的計量關系,而“反應歷程”則進一步從微觀上揭示了反應是如何分步進行的,以基元反應為對象的碰撞理論、過渡態理論都是從微觀上認識反應過程的。而且,反應歷程往往還能反映出物質微觀結構和反應性能間的關系,從而強化結構決定性能和反應的學科素養。從學科發展角度看,“反應歷程”的研究和相關實驗技術的飛速發展已使化學動力學從過去只關注反應速率的宏觀層面轉向了越來越重視反應微觀細節的微觀反應動力學(又稱分子反應動力學),即真正從單個分子的微觀結構和特定量子態出發,在分子水平上深刻認識反應的過程機理[11]。這些內容的了解,能使學習者更好地從宏微結合的完整視角認識反應。

(2) 突出證據推理與模型認知。“化學反應歷程”內容蘊含豐富的證據推理與模型認知素養,比如,碰撞理論和過渡態理論等經典速率理論都是針對基元反應而建立起的描述反應歷程的理論模型,其中過渡態理論針對基元反應建立了如下具體認知模型: A+B—C[A…B…C]→A—B+C,其中[A…B…C]表示舊鍵欲斷未斷、新鍵欲成未成且能量較高的活化絡合物(即反應的過渡狀態)。又如,在猜測和提出一個反應可能的機理時,不但要發揮想象力,更要充分結合事實證據,且最終機理是否正確還要繼續接受實驗審判(一個反應機理是否正確的必要條件就是由這個反應機理推導出的速率方程要符合實驗事實)。

(3) 強調科學探究與創新意識。如上所述,反應歷程的確定往往需要利用各種儀器設備進行大量實驗(如測定活化能和速率常數等關鍵動力學參數、捕捉反應的瞬時中間物種等),同時要結合實驗證據進行大膽推理假設,且最終不一定正確,可謂“科學知識只是暫時性真理”的典型代表。所以,至今已完全弄清的反應歷程并不多,而且有些過去認為是對的反應歷程,隨著更多事實的獲取又被推翻。如H2與I2的反應,曾在長達半個多世紀由于其表觀速率方程的迷惑而誤以為是基元反應,后來結合量子力學和新的實驗事實使人們認識到這可能是一個由單分子反應、雙分子反應和三分子反應連串的復雜反應,但近年又有化學家根據新的事實提出了新的反應歷程[12]。可見,真正揭秘一個反應的微觀歷程往往需要不懈的努力探究,要在尊重事實的前提下敢于不斷破舊立新,這其中所蘊含的科學精神令人起敬。

總之,“化學反應歷程”內容蘊含大量的學科核心素養方面的題材,對這一教學維度和教學價值的關注與挖掘,有利于更好地實現學科育人。

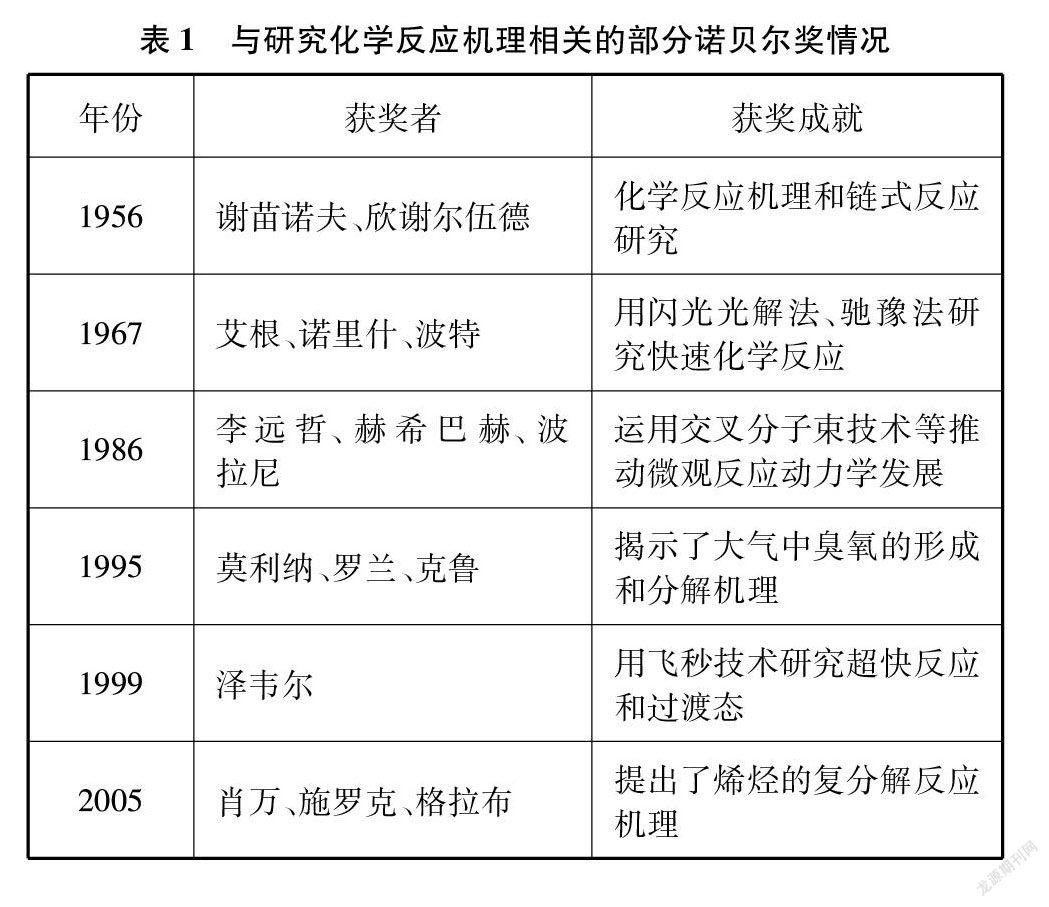

2.3? 緊扣現代化學研究前沿

化學動力學發展整體晚于熱力學,目前仍方興未艾。有關反應歷程研究的艱難緩慢境況,直到近代將閃光光解法(測定自由基等瞬時存在物種)、交叉分子束(偵測反應中的分子碰撞現象)、激光技術(如用飛秒超快“攝像機”對反應動態過程拍照)、量子化學(如計算反應物過渡態和中間物結構能譜)及先進譜學技術等應用于化學動力學研究后才得到好轉[13]。可見,反應歷程研究往往涉及大量跨學科前沿技術。事實上,反應歷程研究一直是化學發展的前沿,徐光憲等化學家曾提出現代物理化學的三大前沿領域是: 分子反應動力學、分子工程學、表界面物理化學[14]。到目前為止,在反應歷程領域誕生的諾貝爾化學獎得主已達10余人(見表1)[15],其中特別值得一提的是1956年獲獎的欣謝爾伍德和謝苗諾夫,他們首次系統地研究了鏈式反應并指出化學反應歷程具有普遍重要意義,從而促進了人們對復雜化學過程的認識。展望未來,無論是實驗技術的革新還是應用領域的拓展,化學反應歷程研究都顯示了蓬勃的生命力,比如國家自然科學基金委在“十三五”期間遴選出的化學科學部優先發展的13個領域中,至少有“化學精準合成、高效催化過程及其動態表征、化學反應與功能的表界面基礎研究、分子選態與動力學控制”等4個領域與化學反應歷程密切相關。當然,這也為未來化學家提出了更多挑戰(畢竟當前化學動力學的成熟度仍遠不及化學熱力學),這些都可作為激發有志學生將來投身相關領域研究的育人素材。

2.4? 在化工生產等領域實用價值巨大

一些新的化學反應歷程的揭示往往會極大地促進化學化工、生命醫藥、材料能源和環境保護等重要領域的發展。比如表1中,科學家通過對平流層O3分解機理的揭示(氯氟烴光解產生的氯自由基通過改變O3分解反應歷程而加快其分解),有效阻止了臭氧層的繼續破壞(如對氟利昂的限用及其替代品的開發等);烯烴復分解反應機理的提出催生了更高效、綠色的有機合成新路徑,促進了新藥物和先進聚合物材料的研發。又如在實際化工生產中,由于熱力學不考慮時間因素,達到平衡可能需很長時間,因此很多化工反應并未達到平衡(往往通過反應物循環利用提高轉化率),通常更關注速率、成本和安全等,而弄清其反應歷程和速率方程就可找到調控反應速率的關鍵,從而在生產中實現“多快好省”。如工業制H2SO4的關鍵反應SO2+1/2O2SO3并非基元反應,其實際速率方程為v=kp(O2) p-1(SO2),因此增大SO2分壓反而會降低正反應速率[16],這對實際化工生產顯然具有重要指導意義。再如反應歷程研究對鏈式反應機理的揭示,能使人們更好地認識燃燒、爆炸的機制,從而在工業實際中更科學、安全地控制燃燒和爆炸過程。此外,科學家們通過研發新型催化劑而改變反應歷程、提高反應選擇性、降低能耗的例子更是不勝枚舉。

可見,化學反應歷程與化工、材料、醫藥、環境等重大領域密切相關,實用性極強,對這些內容的了解能更好地讓學生感受化學“學以致用”的魅力,進一步激發學科興趣。

3? 關于本內容的教學建議

3.1? 遵循新課標要求,把握好深廣度

雖然“化學反應歷程”內容具有上述多重教學價值,但絕非將大學相關內容完全下移到高中。新課程標準中相關的內容要求屬于簡單的“輸入性學習要求”(即屬于“知道”層次,不作更高學業要求),其教學目的主要是幫助學生建立“化學反應是有歷程的”認識視角,從而對化學反應及催化劑、活化能等理解更準確,并不要求掌握某個反應的具體歷程和速率方程等深層細節[17],本文的有關拓展介紹也主要是為教師教學提供參考。目前,不同高中教材對該內容介紹的程度差異也較大,人教版相對簡單,而魯科版則較為詳細[18,19]。兩版教材雖都明確指出了反應歷程和基元反應的概念,以及催化劑通過改變反應歷程和降低活化能而加快反應,但魯科版還進一步明確指出活化能概念只對基元反應才有明確意義,并在介紹濃度對反應速率的影響時介紹了速率常數,且指出: 反應速率與反應物濃度間的定量關系(即速率方程)是實驗測定的結果,不能隨意根據反應的方程式直接寫出(除非基元反應)。教材介紹尚有如此大差異,教師在相關教學和命題中就更要把握好分寸,尤其在等級選拔性考試中要發揮好教學導向作用,不能隨意拔高難度,從而真正在發揮好本內容特殊教學價值的同時不過多增加教學負擔。比如,檢測命題時建議可用如下較簡單的命題判斷形式考查學生是否具備“化學反應有歷程”的相關常識。

例: 下列關于化學反應的認識正確的是()。

A. 通過化學反應的方程式可以看出其反應歷程

B. 速率快的反應一步完成,慢的反應分多步完成

C. 催化劑因其反應前后質量和化學性質均不變,故不參與反應

D. 反應機理研究有利于對化學反應的精準調控并提高物質的合成效率

3.2? 因材施教,使教學價值再升級

本內容為教師的因材施教留足了空間。一般學生達到課標基本要求即可,但對學有余力的學生,本內容無疑為其進一步系統認識化學動力學開好了頭,學生可在課外進一步閱讀相關大學教材,有條件的教師則可為學生開設相關選修課或指導學生到實驗室進行一些與反應歷程相關的探究性實驗(如酸與金屬反應時Cl-的影響等)。此外,在作業和選拔性考試中,除了可像上述例題那樣直接考查相關知識外,還可運用大量真實的反應歷程問題作為情境載體,進一步培養和考查學生的各種高階思維能力,如靈活的信息整合能力(2020年高考全國Ⅰ卷10題、Ⅱ卷11題及2021年全國乙卷28題最后一問)、數據分析與證據推理能力(2020年全國Ⅰ卷28題最后一問用已知速率方程作載體考查學生必備知識和辯證思維)、實驗探究與創新能力(2016年高考北京卷27題第2問,以離子方程式書寫和實驗方案補充等問題巧妙考查了學生對催化劑的認識、實驗設計和分析)等。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部制定. 普通高中化學課程標準(2017年版2020年修訂)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2020: 31~33.

[2][6]吳星. 中學化學學科理解——疑難問題解析[M]. 上海: 上海教育出版社, 2020: 185~189, 183~184.

[3][4][5][8][11][13]傅獻彩等. 物理化學(第5版, 下)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006: 160~161, 182, 286, 173, 249~253, 156.

[7]邢其毅等. 基礎有機化學(第3版, 上)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005: 576~577.

[9][18]王磊等主編. 普通高中教科書·化學反應原理(選擇性必修1)[M]. 濟南: 山東科學技術出版社, 2020: 65~71.

[10]嚴宣申. 化學原理選講[M]. 北京: 北京大學出版社, 2012: 45.

[12]北京師范大學等. 無機化學(第4版, 上)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2002: 284~285.

[14]張禮和. 化學學科進展[M]. 北京: 化學工業出版社, 2005: 212.

[15]王存寬. 大學科學素養讀本——引領現代化學進展的諾貝爾獎[M]. 杭州: 浙江大學出版社, 2006: 291~298.

[16][17]普通高中化學課程標準修訂組. 普通高中化學課程標準(2017年版2020年修訂)解讀[M]. 北京: 高等教育出版社, 2020: 129~130.

[19]王晶等主編. 普通高中教科書·化學反應原理(選擇性必修1)[M]. 北京: 人民教育出版社, 2020: 25~27.