宮腔鏡下多種手術方式治療子宮內膜息肉的臨床研究

尤俊霞 鄧鬧 謝志岳 陳光元

子宮內膜息肉(endometrial polyps,EP)由內膜腺體上皮和間質組織構成,常表現為異常子宮出血,亦是導致女性不孕的原因之一[1]。隨著陰道B 超及宮腔鏡技術廣泛應用,近年來子宮內膜息肉的檢出率不斷提高,已成為臨床常見病[2]。目前該病的治療方式主要為宮腔鏡手術治療,手術方式有宮腔鏡定位后摘除息肉+全面診刮術及宮腔鏡下子宮內膜息肉電切術。本院引進宮腔鏡下刨削系統,其為近期發展的新的手術器械。宮腔鏡下刨削系統可以對子宮內的病理組織(如息肉、肌瘤、殘留妊娠組織等)進行更加快捷且可視化的機械切除,對子宮內病理組織進行切除時不使用高頻電流[3]。本研究就宮腔鏡下三種手術方式(診刮術、電切術和宮腔鏡下刨削系統)治療子宮內膜息肉的臨床效果進行研究,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017 年11 月~2019 年1 月在本院就診的90 例子宮內膜息肉患者,年齡19~44 歲,多次陰道彩超提示子宮內膜息肉,術前宮腔鏡及術后病理均明確診斷為良性息肉,其中宮腔鏡下診斷依據《婦科內鏡學》[4],排除子宮內膜癌、功血、子宮肌瘤等疾病。無明確宮腔鏡手術禁忌。本研究經過本醫院倫理委員會批準,患者均知情同意。將患者根據治療方法不同分為診刮術組(27 例)、電切術組(35 例)及宮腔鏡下刨削系統組(28 例)。診刮術組患者平均年齡(34.0±5.2)歲;息肉在B 超下徑線最大值(13.00±1.33)mm。電切術組患者平均年齡(33.0±4.7)歲;息肉在B 超下徑線最大值(13.48±1.26)mm。宮腔鏡下刨削系統組患者平均年齡(35.0±4.9)歲;息肉在B 超下徑線最大值(13.16±1.46)mm。三組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

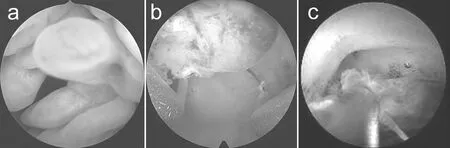

1.2 方法 診刮術組采用宮腔鏡定位后摘除息肉+全面診刮術治療,采用宮腔鏡檢查后,觀察發現子宮息肉樣贅生物,見圖1a。予吉妮鉗鉗夾息肉,刮齒定點搔刮后再次置鏡宮腔內未見殘留息肉。電切術組采用宮腔鏡下息肉電切除術治療,采用Karl Storz 公司雙極電切宮腔鏡,擴張宮頸至10號擴宮棒,膨宮液(生理鹽水)膨宮。術中采用環形電鉤自息肉根部切除息肉完整取出,見圖1b。C 組采用宮腔鏡下刨削系統切除息肉術治療,采用Karl Storz 公司新型宮腔鏡下刨削系統,依次擴張宮頸至8.5 mm,膨宮液膨宮,置入宮腔鏡,采用刨削刀貼緊息肉,將子宮內膜息肉完整刨削吸引出,見圖1c。

圖1 術中顯示

1.3 觀察指標及判定標準 ①比較三組患者的手術時間及術中出血量。②比較三組的治療效果,判定標準:顯效:異常子宮出血、腹痛、白帶異常等情況均改善;改善:異常子宮出血、腹痛、白帶異常等情況部分改善,偶有并發癥或復發;無進展:上述癥狀未見改善,或出現較嚴重的并發癥,患者生活質量降低。總有效率=(顯效+改善)/總例數×100%。③比較三組患者1 年內手術并發癥,包括子宮穿孔、過度水化綜合征和宮腔粘連。④比較三組患者術后感染、術后復發率。⑤對患者治療后1 年內有妊娠需要的隨訪記錄妊娠時間及妊娠率。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差(±s) 表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

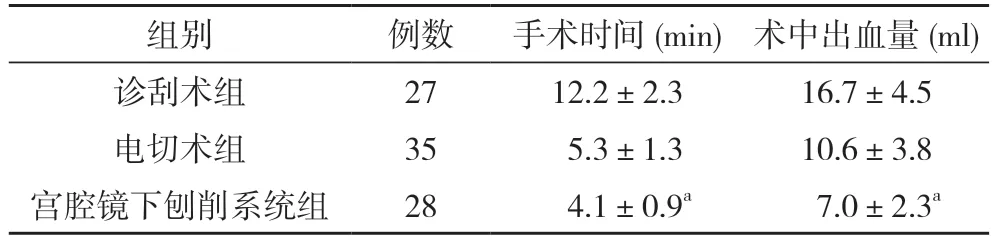

2.1 三組患者手術時間和術中出血量比較 宮腔鏡下刨削系統組手術時間明顯短于診刮術組和電切術組,術中出血量明顯少于診刮術組和電切術組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 三組患者手術時間和術中出血量比較(±s)

表1 三組患者手術時間和術中出血量比較(±s)

注:與診刮術組和電切術組比較,aP<0.05

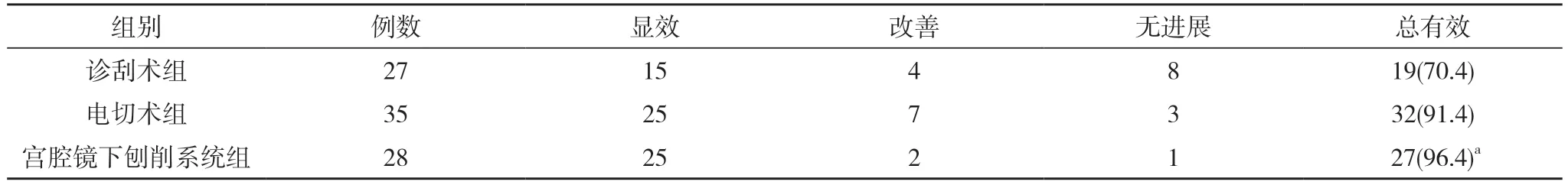

2.2 三組患者治療效果比較 宮腔鏡下刨削系統組治療總有效率明顯高于診刮術組,差異有統計學意義(χ2=4.631,P<0.05);宮腔鏡下刨削系統組治療總有效率與電切術組比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

2.3 三組患者1 年內手術并發癥、術后感染、術后復發情況比較 宮腔鏡下刨削系統組手術并發癥發生率低于診刮術組,差異有統計學意義(χ2=5.704,P<0.05);宮腔鏡下刨削系統組手術并發癥發生率與電切術組比較,差異無統計學意義(χ2=3.417,P>0.05)。三組術后感染率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。宮腔鏡下刨削系統組術后復發率為3.6%,低于診刮術組的29.6%,差異有統計學意義(χ2=6.820,P<0.05);宮腔鏡下刨削系統組術后復發率與電切術組比較,差異無統計學意義(χ2=2.901,P>0.05)。見表3。

表2 三組患者治療效果比較[n,n(%)]

表3 三組患者1 年內手術并發癥、術后感染、術后復發情況比較 [n,n(%)]

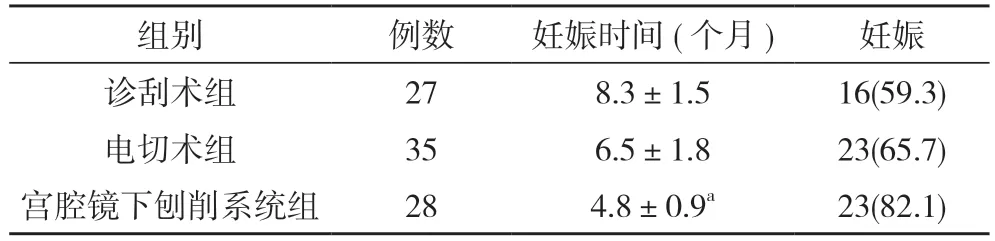

2.4 三組患者術后妊娠情況比較 宮腔鏡下刨削系統組妊娠時間短于診刮術組和電切術組,差異有統計學意義(P<0.05)。三組妊娠率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 三組患者術后妊娠情況比較[±s,n(%)]

表4 三組患者術后妊娠情況比較[±s,n(%)]

注:與診刮術組和電切術組比較,aP<0.05

3 討論

宮腔鏡技術問世后可直觀的對子宮內膜息肉進行定位,從而產生宮腔鏡定位后摘除息肉+全面診刮術,但是手術創傷仍較大,且易出現息肉刮除不徹底的情況[5]。之后宮腔鏡電切術由于定位準,術后恢復快,出血少等優勢在臨床上得到廣泛推廣應用,但是電切術由于是電熱效應,對患者宮腔會產生較大創面,且術后易產生并發癥,如子宮穿孔和宮腔粘連等[6]。

宮腔鏡下刨削系統于2012 年投入臨床使用,宮腔鏡刨削技術是基于宮腔鏡下電切術發展而來,其優勢如下:①采用冷刀原位旋切,擺脫了電切術的電熱損傷造成的創面大和并發癥風險[7];②對息肉進行切吸同步,即切除的同時去除組織碎片,可保持手術視野清晰,從而明顯減少進出患者子宮的次數,縮短手術時間;③宮腔鏡下刨削系統宮頸擴張僅為8.5 mm,且刀頭直徑為4 mm 的鈍性盲端,擴宮時傷害小,操作時更加精準;④膨宮液采用生理鹽水,擁有全自動雙管泵系統可保證子宮腔體腔穩定,同時也避免了術中患者體液超負荷及稀釋性低鈉血癥。

本次研究結果顯示,宮腔鏡下刨削系統組手術時間明顯短于診刮術組和電切術組,差異有統計學意義(P<0.05)。分析原因主要是由于宮腔鏡下刨削系統可以切吸同步操作,視線良好,提高了術者操作效率。宮腔鏡下刨削系統組術中出血量顯著少于診刮術組和電切術組,差異有統計學意義(P<0.05)。由此表明宮腔鏡下刨削系統鈍性刀頭起到了一定的保護作用。宮腔鏡下刨削系統組和電切術組的治療總有效率均高于診刮術組,差異有統計學意義(P<0.05);宮腔鏡下刨削系統組治療總有效率與電切術組比較,差異無統計學意義(P>0.05),此結果有待擴大樣本進一步研究。本研究中宮腔鏡下刨削系統組并發癥發生率明顯低于診刮術組,差異有統計學意義(P<0.05),這與宮腔鏡下刨削系統的原位旋切有關,且宮腔鏡下刨削系統創傷僅限于息肉根部面積,而電切術會對腔內較大面積產生電熱損傷,從而增加了宮腔粘連的風險。施君等[8]也證明了宮腔鏡下刨削系統獨特的冷刀機械性操作會顯著減少術后宮腔粘連,且術后復發率與電切術組比較,差異無統計學意義(P>0.05),這與本研究結果也相吻合。同時,本次研究結果中電切術組并發癥中1 例患者出現過度水化綜合征,分析原因為該患者息肉多發,電切術組手術時間較長,創面較大,且不具備宮腔鏡下刨削系統的膨宮液保持液壓穩定的能力,因此在這方面宮腔鏡下刨削系統優勢顯著。相關研究[9]得出宮腔鏡下刨削系統操作更易上手,手術更快同時感染發病率低,本研究中宮腔鏡下刨削系統組術后感染率僅為3.6%,但手術均為無菌操作且術后患者得到良好照顧,因此三組術后感染率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。對于有生育要求的患者,宮腔鏡下刨削系統妊娠時間明顯短于診刮術組和電切術組,差異有統計學意義(P<0.05)。然而由于隨訪研究數量和時間的限制,妊娠率相對診刮術組和電切術組是否有明顯改變還有待研究。

綜上所述,宮腔鏡下刨削系統切除息肉術相較于宮腔鏡下診刮術和電切術,在治療子宮內膜息肉時擁有更短的手術時間和更少的出血量,且術后并發癥少,感染率和復發率低,臨床效果顯著,值得推廣。