低分子肝素鈉聯合熊去氧膽酸對妊娠期肝內膽汁淤積癥患者的影響

劉慧貞 姜艷艷

妊娠期肝內膽汁淤積癥(intrahepatic cholestasis of pregnancy,ICP) 具體發病機制尚不明確,發病率呈現明顯地域以及種族特點,國內上海、四川等省份ICP 發病率較高,存在明顯的區域和種族差異[1,2]。發病原因和機制不明確,ICP 對產婦沒有顯著影響,因此對孕婦來說是一種良性疾病,但它可能引起早產、死胎以及胎膜早破等不良妊娠結局。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017 年2 月~2020 年7 月收治的80 例妊娠期肝內膽汁淤積癥患者為研究對象,以隨機數字表法分為實驗組與對照組,各40 例。對照組年齡22~33 歲,平均年齡(28.1±2.1)歲,平均孕周(28.1±2.7)周,體重50.4~82.7 kg,平均體重(62.4±6.8)kg;實驗組年齡22~34 歲,平均年齡(27.6±2.0)歲,平均孕周(27.8±2.9)周,體重50.9~83.1 kg,平均體重(62.8±6.8)kg。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準[3]:臨床癥狀、體征,血生化檢查結果符合ICP 診斷標準;未接受相關治療;早期肝功能正常;無其他妊娠并發癥。排除標準[4]:孕前有肝、膽、胰等急慢性疾病史;其他疾病引起瘙癢;重要臟器功能不全;合并病毒性肝炎、自身免疫性肝病及藥物性肝病;合并其他疾病。

1.2 方法 對照組注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸1000 mg+5%葡萄糖溶液250 ml,靜脈滴注2 周。實驗組加用皮下注射低分子肝素鈉(南京健友生化制藥股份有限公司,國藥準字H20153024)5000 IU,1 次/d。熊去氧膽酸(深圳市康哲藥業藥有限公司,國藥準字號H20181059)口服15 mg/(kg·d)分3~4 次,治療2 周。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組治療前后的血清指標(TBA、AST、ALT、TBIL、ALP)與癥狀評分、黃疸消退時間與妊娠結局。癥狀評分主要以瘙癢癥狀評分為判斷的方向,無瘙癢記0分;輕微瘙癢,不影響正常生活記1分;瘙癢較重,不自覺抓癢,但仍可耐受記2分;皮膚瘙癢嚴重,難以耐受,影響正常生活記3分[5]。黃疸消退時間以臨床癥狀結合膽紅素指標比較[6]。

1.4 統計學方法 采用SPSS17.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療前后的血清指標與癥狀評分比較 治療前,兩組TBA、AST、ALT、TBIL、ALP、癥狀評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組TBA、AST、ALT、TBIL、ALP、癥狀評分均較治療前降低,且實驗組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

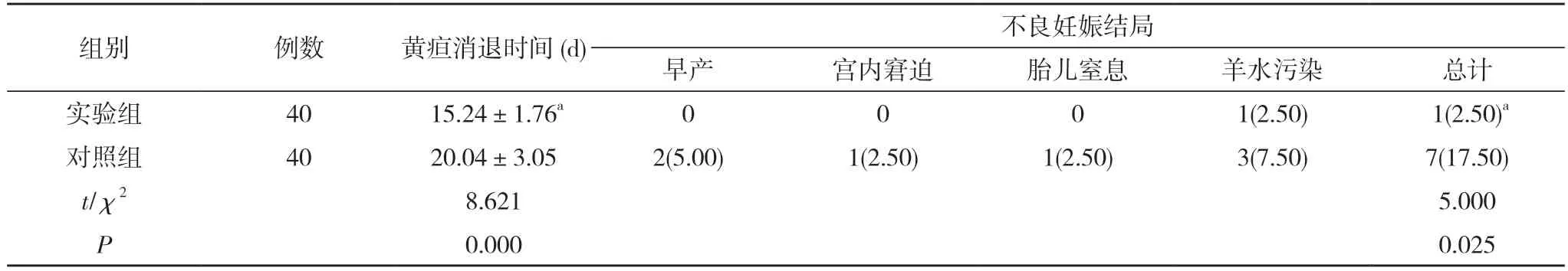

2.2 兩組黃疸消退時間與妊娠結局比較 實驗組患者黃疸消退時間(15.24±1.76)d 短于對照組的(20.04±3.05)d,不良妊娠結局率2.50%低于對照組的17.50%,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組治療前后的血清指標與癥狀評分比較(±s)

表1 兩組治療前后的血清指標與癥狀評分比較(±s)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

表2 兩組患者黃疸消退時間與妊娠結局比較[±s,n(%)]

表2 兩組患者黃疸消退時間與妊娠結局比較[±s,n(%)]

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

妊娠期肝內膽汁淤積癥是妊娠期特有肝病之一,多發生于妊娠中后期,是一種特異性妊娠并發癥,可伴有瘙癢、黃疸癥狀,也可以稱之為產科膽汁淤積癥[7]。實驗室檢查表現為血清總膽汁酸水平升高、肝功能異常、膽紅素增高等。會危及母嬰健康,嚴重時可導致胎兒死亡。該病的臨床治療以藥物為主,低分子肝素鈉可有效糾正高凝狀態,促進血液循環,改善胎盤功能,其生物利用率較高[8]。熊去氧膽酸屬于利膽藥物,可降低膽汁酸的濃度與毒性,改善肝功能,減少胎盤損傷[9]。本研究中,治療后,兩組TBA、AST、ALT、TBIL、ALP、癥狀評分均較治療前降低,且實驗組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。實驗組患者黃疸消退時間(15.24±1.76)d 短于對照組的(20.04±3.05)d,不良妊娠結局率2.50%低于對照組的17.50%,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,在妊娠期肝內膽汁淤積癥患者的治療中,實施以低分子肝素鈉聯合熊去氧膽酸的治療,可以較為明顯的降低治療后的相關血清指標,減輕癥狀,縮短黃疸消退時間,改善妊娠結局,效果理想。