基于地方認同的研學實踐課程開發研究

——以江南名樓滕王閣為例

萬 劍 敏

(江西師范大學歷史文化與旅游學院,330022,南昌)

0 引言

20世紀80年代以來,世界全球化進程不斷加速,地方意義被全球性要素消解,基于本土文化的地方認同逐漸受到挑戰。在全球化語境下,如何對中小學生進行“地方認同”教育,這是擺在廣大教育工作者面前的新課題。自2013年以來,國務院、教育部、文化和旅游部先后發布相關文件,支持、鼓勵研學旅行開展,要求以鄉情、市情、省情、國情為主對中小學生進行不同層次和多種類型的研學實踐教育,這可視作國家層面應對全球化挑戰、進行本土文化教育、促進地方認同的頂層設計。全球化遠非一個去地方性的過程,而是地方性在一個全新的關系體系中得到重新定義,并產生新的地方意義的過程。當前如火如荼的研學旅行為培育中小學生的地方認同提供了極好的契機。

1 地方認同與研學旅行的關系

1.1 地方認同產生于研學旅行過程

地方是世界活動中人的反映,通過人的活動,空間被賦予意義[1]。一個地方如果充滿具有意義的真實經驗或者發生過動人事件,個體就會對它形成一種認同感、安全感或關心等[2]。Proshansky首次提出“地方認同”概念,認為地方認同是自我的一部分,是人們有意識和無意識的觀點(Ideas)、信念(Beliefs)、偏好(Preferences)、感覺(Feelings)、價值觀(Values)、目標(Goals)以及行為傾向(Behavioral tendencies)和技能(Skills)復雜交互作用而確定的與物理環境有關的個人認同(Personal identity)[3]。研學旅行是學校教育和校外教育銜接的創新形式,是教育教學的重要內容[4]。研學旅行在學習動機上源自于現實情境,在學習本質上參與真實的實踐,在學習內容上具有鮮明的文化特性,在學習過程中有實踐共同體的互助[5]。旅游過程中的學習與課堂學習的主要區別在于,后者僅僅涉及認知性學習,而旅游過程除涉及認知外,還包括情感因素(例如對某文化或事物的態度變化)和行為因素(例如在環保方面的行為變化)[6]。人們通過對空間進行解讀,賦予空間特定的意義,并且在這種符號性的互動中意識到特定空間中的自我,空間環境特質成為個人認同建構的一部分[7]。在研學旅行中,學生從相對封閉單調的學校空間移動到開放流動的旅游空間,在學習知識的同時,身心也在不斷感知空間的各種符號。這種有意識或無意識的感知具有能動性,使“地方”成為人類“存在”的中心以及人類在整個社會與文化結構中定位自身的一個坐標體系[2],因而研學旅行的過程也是一個學生建立“地方認同”的過程。

1.2 地方認同是研學旅行的教育目標之一

將建構“地方認同”作為研學旅行的教育目標有其理論適用性。一方面,地方認同強調作為個體的人對地方的認知和情感,這與新課標的要求一致。對地方的認知主要體現在對研學旅行過程中所接觸的自然與文化景觀、政治制度環境、經濟發展狀況、社會基礎設施、風俗禮儀等因素的學習和了解上,這正是研學旅行的知識目標。學生在感受、認知地方的基礎上對地方產生情感依賴和身份認同,可以由此樹立正確的情感態度與價值觀;另一方面,從空間尺度來看,地方可大可小,當人們把情感或審美意識投向特定地點或區位時就會顯示出地方感,地方認同作為國家認同的重要內容,也包含著豐富的人文情懷和審美意識,這些都是中小學生應具備的核心素養。國家已批準的541家研學實踐教育基地絕大部分根植于地方土壤,反映了地方的自然和歷史進程,是絕佳的“地方認同”教育場所。10—20歲是產生“認同”的最敏感時期,認同可塑性最大,在研學旅行中培養 “地方認同”正當其時。

1.3 地方認同生成機制

“地方認同”形成后往往會有相應的標志或象征,這明顯地表現在個人或群體對某種文化符號的認同上[8],如景觀、儀式、事件、關系、活動、文學作品等,這些符號象征是解讀地方認同建構的重要途徑。文化符號由地方群體創造和擁有,表達其地方認同;文化符號的存在能維持和加強地方認同,同時它還是建構地方認同的媒介[9]。

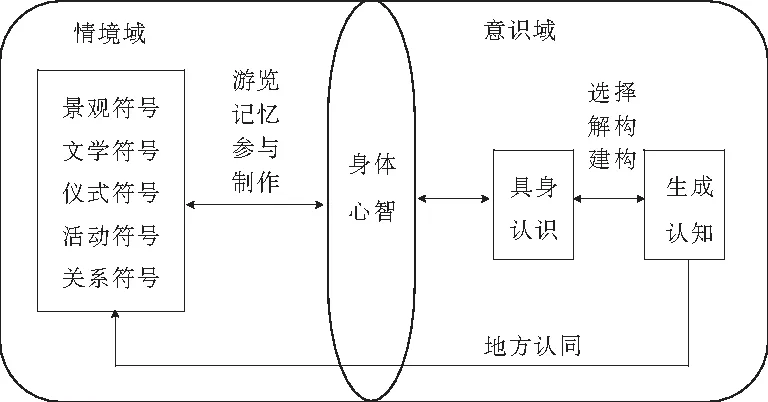

“地方認同”建立在認知基礎上,認知包括具身認知和生成認知2個互相耦合的過程[10]。地方認同所形成的場域可分為情境域和意識域,情境域是地方認同發生的空間環境,意識域則是思維和心理活動發生的場域。情境域和意識域通過身體和心智交叉融合。一方面,作為認知主體的人通過身體與情境域的互動接觸到各種地方符號,獲得對地方的具身認知;另一方面,心智對具身認知進行意向選擇,在意識域中形成認同或拒斥意識,并與原有意識互動,產生對地方的生成認知。這種生成認知是有選擇的解構和建構的過程,或者強化原有地方認同,或者瓦解重構新的地方認同(圖1)。

圖1 地方認同生成機制

2 滕王閣研學課程設計

2.1 案例概況

江南名樓滕王閣因王勃的《秋日登洪府滕王閣餞別序》(以下簡稱《滕王閣序》)而廣為人知,與湖北黃鶴樓、湖南岳陽樓并稱為“江南三大名樓”。1 300多年來,滕王閣屢毀屢興28次,歷來被當作江西省和南昌市的標志,同時它也是贛文化的精神象征。滕王閣于1992年榮獲“魯班獎”,先后被評為全國文明風景旅游區示范點、5A級旅游景區等,2018年入選第2批全國中小學研學實踐教育基地,成為廣大中小學研學旅行的熱門目的地。地方標志性景觀由地方社群所創造,既是地方認同的空間表征,也是地方認同傳承的載體。滕王閣作為江西省的文化名片、地方標志性景觀,以之為案例具有典型性和獨特性。

2.2 前期調研

運用訪談法和文本分析法對滕王閣的地方符號進行提煉,然后按照學生的具身認知和生成認知規律將滕王閣地方性符號進行課程轉化,最后以課程論為指導設計研學課程。

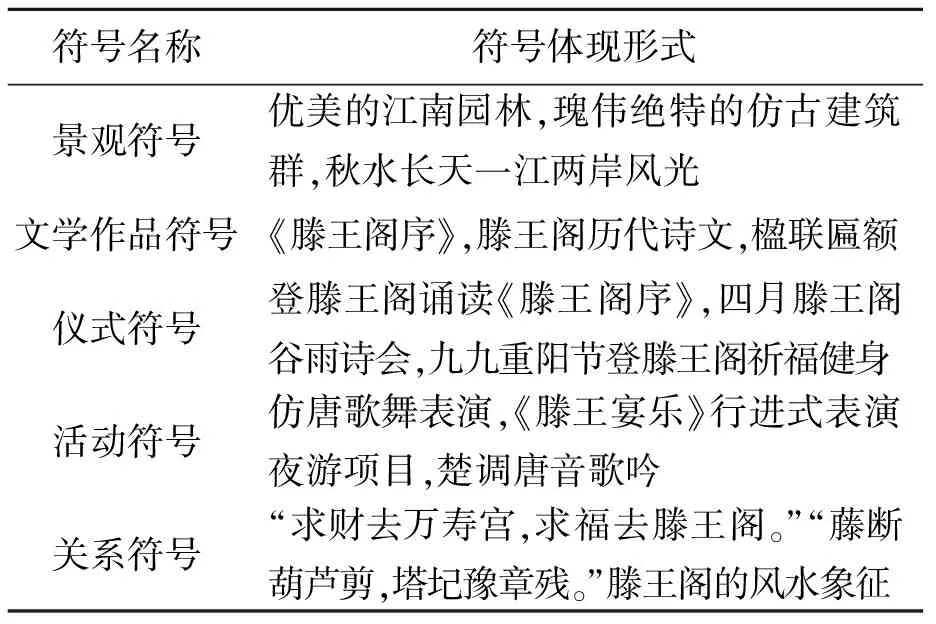

2.2.1 主體視角的符號提煉 主體視角的符號提煉方法包括3個方面:一是查閱歷年出版發行的滕王閣文獻資料,如《滕王閣史話》《滕王閣古今圖文集成》等;二是搜集滕王閣景區官網對外發布的新聞動態;三是與包括上級主管部門領導和景區一線員工在內的滕王閣經營管理人員進行訪談。結合筆者參與多項滕王閣文獻資料的收集整理工作的親身經歷,現總結出以下滕王閣地方符號(見表1)。

表1 主體視角下的滕王閣地方符號

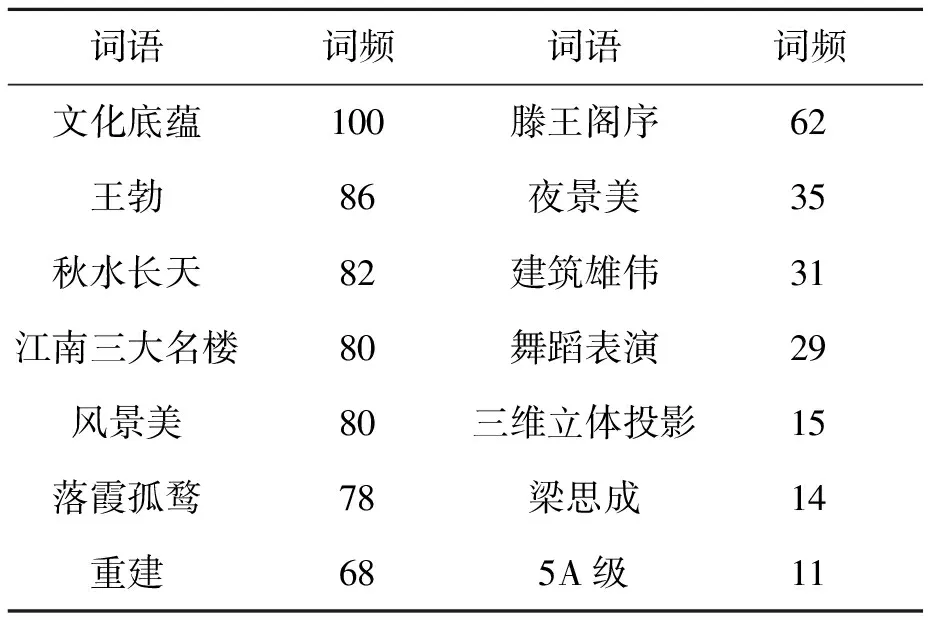

2.2.2 客體視角的符號提煉 客體視角方面,出于時效性考慮,從馬蜂窩和攜程2個有代表性的旅游網站搜索2017年1月1日至2019年12月31日游客對滕王閣的評論,選取有細致描述或是帶有一定情感傾向的評論,剔除圖片多、文字少且不以滕王閣為重點的評論以及不以分享旅游體驗或是提供建議為主的評論。經過篩選,從2個網站中各選取了100條評論,經過同義替換等文本內容預處理,如將“江南名樓”“中國名樓”等同義不同表述的詞統一替換為“江南三大名樓”,將“壯觀”“雄偉”“巍峨”等對外觀的描繪統一替換為“建筑雄偉”,預處理后形成評論合集txt文檔,再運用ROST Word Parser軟件進行內容分析,得到游客滕王閣旅游印象詞頻分布(見表2)。

表2 滕王閣旅游印象詞頻分布

主客視角對比可以看出,景觀、文學作品、活動、儀式等符號得到了游客的高度認同,而關系符號則更多地存在于主體認同。這就為研學旅行的課程開發指明了方向,即對游客高度認同的符號內容要重點突出,認同不夠的符號內容需要通過課程設計去強化認同。

2.3 課程設計

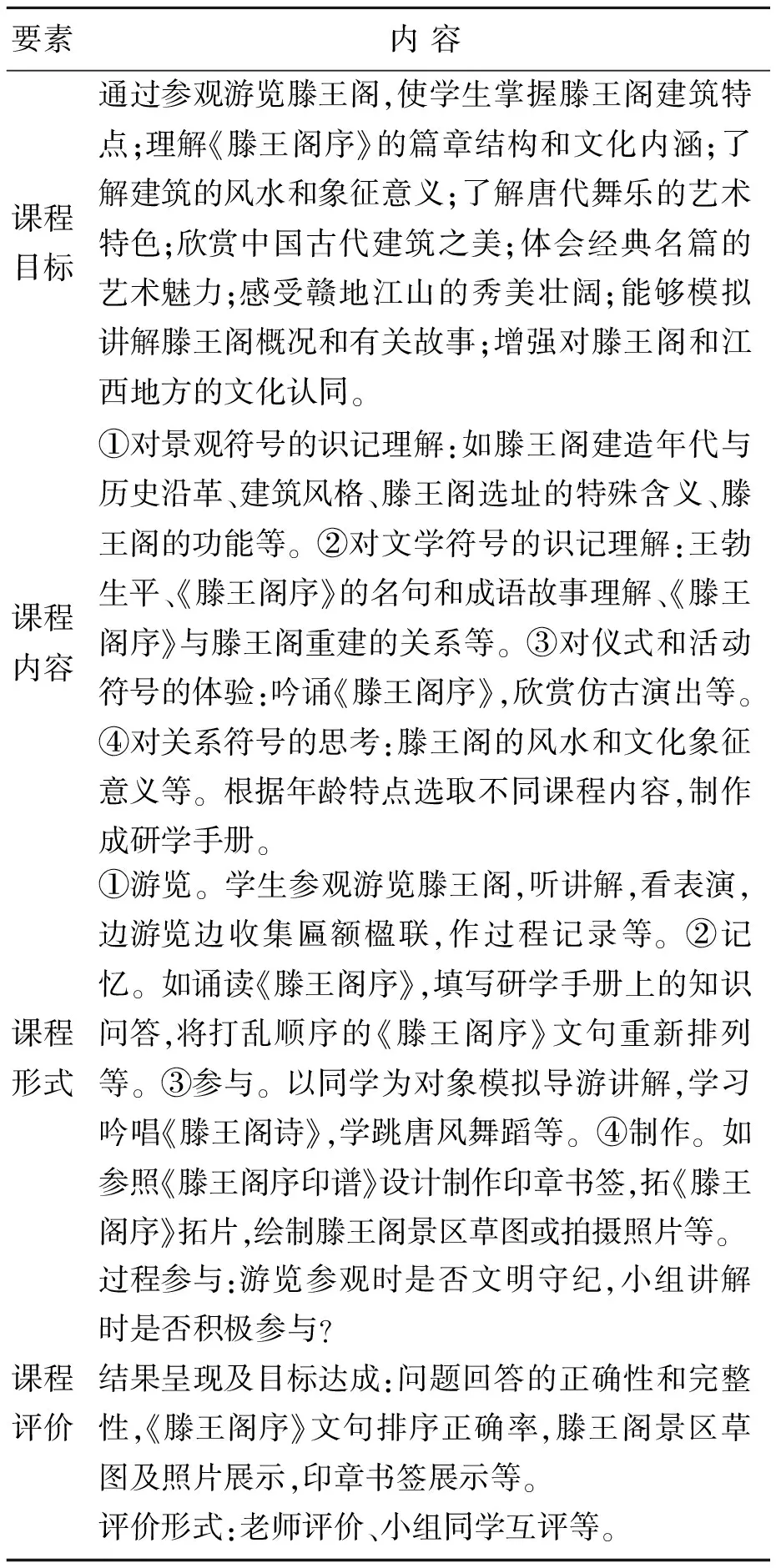

根據對地方認同生成機制和過程的理解,筆者為江南名樓滕王閣設計了一套研學旅行課程。該研學課程的課程目標是:通過參觀游覽滕王閣,使學生了解滕王閣的歷史文化內涵,能夠模擬講解滕王閣概況和有關故事,促進對滕王閣和江西地方文化的認同。課程內容以滕王閣的地方符號認知為核心,將景觀、文學、儀式、活動等地方符號轉變為授課知識點。課程教學以身體和情境域的互動為主,如參觀游覽、模擬講解、繪制草圖、現場調研等,充分考慮不同年齡段學生的認知差異和行為特點,將授課內容轉變為不同層級的學習任務,強調其參與性、趣味性、體驗性和過程性。課程評價側重于考察學生的游覽過程參與情況、學習結果呈現效果和目標達成度。其課程四大要素展示如下(表3)。

表3 滕王閣研學課程設計

3 結論與思考

通過上述分析,可以歸納出以促進地方認同為目標的研學實踐教育課程開發的一般過程:首先,對研學基地進行地方性分析,提煉地方符號,構建課程內容;其次,按照具身認知和生成認知規律,設計身體和環境互動的課程形式;最后,對學生過程參與情況、學習結果呈現效果和目標達成度進行綜合評價。

通過對全國中小學研學實踐教育基地滕王閣研學旅行課程的設計可以看出,開發研學實踐課程,對地方性符號的提煉至關重要,除了要從開發主體角度進行自我歸納,還應調研客體對地方性符號的認知和認同程度并分析原因,從而對課程內容進行綜合考量,確定課程內容體系和重要知識點。在課程形式上,要結合旅游產品的設計思路,既要避免“只游不學”,同時也要避免“只學不游”,要體現參與性、趣味性。課程評價目前主要采用研學導師對學生、學校老師對學生和同學之間進行評價等形式,評價內容包括參與過程表現、學習結果呈現等,仍是較為傳統的評價方式,要通過評價突出學生的發展價值,予以反饋和激勵,真正發揮出研學實踐課程的魅力。