中國公眾環境治理參與群體的分類及其影響因素

丁太平 劉新勝 劉桂英

摘? 要: 文章旨在研究中國公眾面對環境污染威脅時潛在的環境治理參與群體類型及其影響因素。根據居民的環境風險感知以及環境治理參與行動兩個維度,劃分出潛在的四種參與群體類型,同時,結合保護動機理論以及社會認知理論,從行動成本與收益、個人資源稟賦以及政府信任與環境治理評價三個方面,分析四種群體類型的影響因素。研究發現,環保行動成本與收益、個人資源稟賦以及公眾對政府信任與環境治理評價對于公眾選擇積極的環境治理參與均具有顯著的影響。突破居民資源與能力限制,培育公民素質以及建立居民對政府的信任機制,應成為未來環境治理的重要思路。

關鍵詞: 環境治理;風險感知;環保行動;政府信任;環境治理評價

中圖分類號: X321? ? ? ? 文獻標識碼:A? ?文章編號:1009-3176(2021)01-069-(14)

一、導? ?言

近年來,環境污染成了廣泛關注的民生問題。《2017年中國生態環境公報》數據顯示,我國地級城市中66.6%的地下水監測點水質較差,70.7%的地級及以上城市空氣質量不達標,環境污染較為普遍地影響著公眾的生活[1]。這些環境污染也引發了居民公開向造成環境危害的組織和個人,或向公共部門(包括國家機構、新聞媒體、民間組織)做出環境利益表達等行為[2]。這些環境權益表達行動既是對地方政府環境治理能力的一種考驗,也是提升各級政府環境治理水平的一種動力[3][4]。因為公眾針對環境侵害的環境治理參與更具環境問題的指向性,處理不當有可能造成公共治理危機,考驗著政府的治理能力[5]。公眾作為環境問題的直接感知者,在遭遇環境污染時積極表達利益訴求,這一廣義上的環境治理參與,不僅可以為政府提供治理環境污染的關鍵信息,而且有助于降低政府的環境治理成本[6]。可見,在環境治理中鼓勵居民更多的環境參與,對保護居民權益、促進公民參與、提升政府環境治理能力以及培育多方合作、實現環境治理的“善治”,都具有重要意義。

以往有關利益表達型的環境治理參與研究,主要集中在兩個方面:一是以案例研究為主,主要從政治機會、資源動員等社會運動理論出發,關注民眾環保維權動因[7]、環境維權的發生過程[8]、民眾采取的維權策略[9]等問題;二是基于定量分析,關注居民是否選擇維護權益以及維護權益成功與否的影響因素[10][11][12]。這些研究主要聚焦于居民環境維權行動本身,卻忽視了選擇相同行動的居民內在的心理動機方面可能存在的差異。Truex在分析民眾的公共參與時指出,即便是選擇相同參與行動的居民,其行動的內部考慮也具有一定的差異性,并認為分析這些行為的內在差異,具有重要的學術意義[13]。于建嶸也認為,在當前背景下居民的利益表達普遍存在“沉默的大多數”的情況,即便居民選擇保持參與沉默,仍然需要進一步研究這些保持沉默的居民的內在心理動機,因為在保持沉默的這類人群中仍存在潛在的利益表達者[14]。可見,針對居民環境治理參與進行更細致的群體類型分析,不論是對于豐富環境治理參與的理論,還是對于政府風險治理和社會治理實踐,均有重要意義。

促使居民選擇環境風險應對行為的一個重要因素是環境風險感知,因為風險感知會直接影響居民的風險應對行為。然而,環境風險感知與環境風險應對行為的關系依舊存在一些悖論,即仍有高環境風險感知但不選擇行動以及有較低環境風險感知卻采取行動以應對風險的居民[15][16]。可見,環境風險感知與居民的環境風險應對行動之間存在復雜的關系。本文的側重點和主要貢獻,正是基于環境風險感知與是否采取應對行為之間可能存在的關系,區隔出相同行動中不同心理狀態的居民,并進一步分析不同類型居民背后的環境治理意涵以及形成這些類型的影響因素。本文借助2010年中國綜合調查數據,對居民遭遇環境污染時存在的潛在行動類型進行分析。首先,通過居民的環境風險感知的高低以及是否采取行動兩個維度,歸類出四個不同的群體(即高風險感知-行動者、低風險感知-行動者、高風險感知-不行動者以及低風險感知-不行動者四類),并發掘不同群體類型的特征與治理意涵。其次,結合保護動機理論與社會認知理論,從居民的行動成本與收益、個體能力與資源稟賦以及地方政府信任與環境治理評價三個方面,實證分析四類居民群體的影響因素,從而豐富環境治理參與相關研究,并為政府實現環境風險治理和社會治理提供具體可行的政策建議。

二、公眾環境治理參與群體類型及其治理意涵

面對日趨嚴重的環境污染,公眾參與一方面表現為比較強烈的利益表達形式,諸如廈門、大連、寧波等地的“反PX行動”、什邡事件以及啟東事件等;另一方面,卻又出現“沉默的大多數”的格局①。對此,關于居民環境利益表達的研究,關注公眾采取行動或保持沉默的背后原因,卻忽視了居民的環境利益表達行動中可能存在著不同類型的環境治理參與群體類型。從理論上講,當面對環境威脅時,居民具有不同的環境風險感知(例如,有高風險感知、低風險感知),也會有不同的行為選擇(例如,有的采取行動,有的不采取行動),由此產生不同類型的環境治理參與群體。而他們內在行為動機與行動特征的差異則會對環境治理產生不同的影響。因此,分析這些群體類型將會為精細化環境治理提供實證參考。本部分從居民環境風險感知與環境治理參與行動兩個維度,劃分出四種環境治理參與類型,并對這些群體類型的環境治理意涵進行分析。

環境風險感知是指個體或群體在有限的以及不確定的信息背景下對環境風險(如水污染、核污染的危害等)的直覺判斷[17]。這種直覺判斷既是一種基于理性邏輯的判斷(即個體對于風險發生的可能性和后果進行的估計),也是一種基于對風險的恐懼而產生的情感知覺[18]。可見,風險感知是個體主觀建構的結果,因此,也會依據個體特征的不同而產生差異。Slovic認為,即便面對相同的環境威脅,不同的個體的風險感知也會存在差異[19]。個體風險感知程度的高低,一方面受不同的個體特征如性別、年齡、種族、教育程度等的影響[20];另一方面也會受不同的社會文化背景,諸如社會信任等變量的影響[21]。

環境治理參與是指個體或群體對環境污染危險威脅采取的應對行動,諸如投訴、信訪等環境利益表達行動等[22][23]。以往研究表明,高風險感知會促使居民選擇采取積極的風險應對行動。然而,即便在高風險感知下亦會存在因行動受制而選擇不采取任何行動的居民,諸如,在自然災害領域,即便一些居民具有較高的風險感知,但是卻依舊未選擇相關的防御行為[24]。與此同時,那些采取積極應對行動的居民,并不一定全都具有高風險感知。朱海忠在分析蘇北農民針對血鉛中毒的抗爭時,發現即便這些農民選擇抗爭,他們風險感知其實并不高[25]。可見,從環境風險認知到參與行動的選擇,這一過程仍受到其他因素的影響,如過去遭遇環境問題的經驗、個體所擁有的資源與能力的限制等[26]。

綜上所述,“風險感知高低”和“在遭遇環境威脅時是否采取應對行動”成為劃分居民環境治理參與群體類型的兩個重要維度。如圖1所示,依據風險感知與面對環境威脅是否采取行動兩個維度,可將居民劃分出四種行為類型群體,包括高風險感知-行動者、低風險感知-行動者、高風險感知-不行動者以及低風險感知-不行動者。

上述四種群體類型具有不同的行為特征及相應的環境治理意涵:

高風險感知-行動者:這類居民對環境風險的敏感度較高并通過積極行動來表達利益,應對所遭遇的環境問題。這類行為者屬于動機與行為一致的類型。環境風險感知是其重要的行動動機,他們的主要目的在于化解環境污染可能帶來的風險。鄰避運動中的居民較多屬于這一類型,即城市建設中的鄰避設施給居民帶來了較高的風險感知,也促使居民采取積極的行動抵制鄰避設施的建設[27]。這類參與群體非常關注環境問題并積極參與環保行動,以表達其環保權益訴求。他們是環境治理中的積極參與者與合作者,既有較強的環境關心度,也愿意積極地通過行動來表達利益訴求。對于政府環境治理而言,合理回應這類居民的訴求,并與其積極溝通與合作,不僅有利于政府降低環境治理過程中的信息收集成本,也有利于促進公眾廣泛的環境治理參與。

高風險感知-不行動者:這類居民對環境問題具有較高的環境風險感知,但并未選擇采取應對行動。高風險感知盡管給這類居民提供了較強的情緒與行為動機,但他們未選擇采取行動,表明存在其他潛在因素阻礙其選擇采取行動,這些因素可能包括行動能力的缺乏或不足、參與效能感低等。值得注意的是,這個群體具有較強的焦慮情緒,卻不通過行為表達出來,在一定情況下有可能轉化為極端的利益表達行動[28]。對于政府治理而言,這類群體具有較高的環境關心度與參與動機,可以積極對其進行參與賦能,引導其成為環境治理的積極合作者。

低風險感知-行動者:這類居民展現出風險感知心理動機與行為不一致的現象,他們的環境風險感知較低,但卻選擇積極行動以維護自身利益。這表明在從風險感知的形成到采取應對行動的過程中,存在其他潛在的行動收益,促使居民選擇行動。例如,農村地區的居民,雖然對環境問題沒有太多了解,也缺少相應的環境風險感知,但如果生活周邊的環境問題已經影響到個人生計時,他們也會選擇行動維護生活利益[29]。這類居民具有較低的環境關心度,缺乏環境參與動機,卻積極表達權益,這表明在環境參與的過程中,對環境的關心并非是他們主要訴求。對于政府環境治理而言,需要關注這類居民在參與過程中潛在利益訴求,以避免無序參與的可能性。

低風險感知-不行動者:這類居民對于自己遭遇的環境問題沒有較強的風險感知,也不選擇行動表達利益訴求。這類居民也屬于動機與行為一致的類型,屬于絕對的沉默者,既沒有較高的參與行為動機也不采取行動表達訴求。對這類居民而言,較低的環境風險感知,可能促使他們過度選擇沉默,使其失去對環境威脅的敏感性,從而不利于實現公眾的環境治理參與。政府在環境治理過程中,要注重提高這類居民的環境知識與環保意識,培養其對環境的關心程度。

三、公眾環境治理參與群體類型的影響因素

上文提出了四種環境治理參與群體類型,下文從保護動機理論和社會認知理論視角,進一步分析公眾環境治理參與群體類型的影響因素。保護動機理論通過建構保護行動的決定過程認為,個體在行為決定過程中不僅要評估風險的威脅程度,還要評估所要采取的行動的成本、效益以及自身所具備的行動能力[30]。社會認知理論則認為,個體對行為的估計除了與個體行動有關的因素之外,還要考慮所處的環境因素,只有社會環境因素有利時,個體才會做出行動的決定[31]。本文將依據上述兩個理論分析公眾環境治理參與類型的影響因素,具體而言,主要包含下述三個方面。

1.行動成本與行動效能

保護動機理論認為,個體在評估應對行動時,主要考慮行動成本與預期收益[32]。行動成本包括經濟成本和非經濟成本(如時間、精力等)。行動成本一般與行動本身密切相關,比如,居民以往的環保行為習慣會降低其繼續選擇此種行為的成本,進而增加其選擇行動的可能性。這些環保行為習慣在個體層面一般體現為過去的公共環保參與經驗,包括請愿、參加環保組織等[33]。環保行為經驗越多者,環保習慣則越強,在遭遇環境問題時,其行動成本也越低。行動的預期收益即居民的行動效能,是居民對所采取的相關行動會產生預期結果的信念。有關自然災害預防的研究發現,行動效能感與居民采取災害預防措施呈現正相關關系,即行動效能感(預期收益)越高,個體采取參與保護行為的可能性就越大[34]。

根據以上理論,居民較低的環境行動成本與較高的行動效能會促進居民成為“高風險感知-行動者”的類型。這是因為,較低的環境行動成本與較高的行動效能一方面會增加居民心理動機,使其具有較高的環境關心,產生較高的風險感知;另一方面也會增加居民采取行動的信心,促使其做出行動的選擇。由此,本文提出如下兩個假設:

假設1-1:與其他群體類型相比較,擁有較低行動成本的居民將更容易成為高風險感知-行動者類型。

假設1-2:與其他群體類型相比較,擁有較高行動效能的居民將更容易成為高風險感知-行動者類型。

2.個體能力與資源稟賦

自我效能是保護動機理論提出的影響個體評估應對行動的另一個重要因素,它反映了個體是否具有采取應對措施的相關能力(包括所擁有的知識與資源等),具體主要包括環保知識與資源稟賦兩個方面[35]。

環境知識指個體對于環境事物的認識與了解程度,具備環境知識的居民較容易識別環境風險并采取應對措施,原因在于環境知識為居民采取行動提供了智力支持。Frick j等人把環境知識區分為系統知識(關于生態系統和環境問題的知識)、行為知識(有關解決環境問題或環境保護的措施與行為的知識)、環境效用知識(關于相關行為或措施的環境效益方面的知識)三類,并關注環境知識與個體保護行為的關系[36]。結果發現,行為知識與公眾環境保護行為具有直接關系,系統知識和公眾環保行動之間則存在間接關系,但系統知識是行為知識和環境效用知識的基礎,行為知識又顯著影響環境效用知識。可見,居民的環境知識和知識結構,一方面有利于居民的環境問題認知和風險識別,形成較高環境風險感知;另一方面也為其選擇采取恰當的應對行動提供知識基礎。

居民所擁有的資源與行動能力可以借由其社會經濟地位進行推論,原因在于居于較高社會經濟地位的居民一般更關心公共問題,這有助于增加環境風險意識,更重要的是,他們具有相對豐富的行動資源,包括資金、時間和關系網絡等,從而更容易采取行動。一些糾紛應對研究發現,與處于較低社會階層的居民相比,處于較高社會階層的居民在遭遇糾紛時更傾向于采取應對行動[37],如Michelson發現干部、黨員在面對糾紛過程中較容易采取應對行動[38]。對此,本文依據居民的單位性質以及是否擁有制度資源,設定了公共部門以及職務級別兩個變量,以考察居民所擁有行動資源稟賦。一般來說,體制內的居民具有較強的資源動員能力,這類居民擁有更多的制度資源與關系網絡資源,同時也更熟悉體制的運作方式和所需解決的關鍵問題,這些都為其在遭遇環境風險時采取行動提供資源保障。基于上述分析,本文提出如下兩個假設:

假設2-1:與其他群體類型相比較,擁有較高的環保知識水平的居民將更容易成為高風險感知-行動者類型。

假設2-2:與其他群體類型相比較,擁有較高的行動資源稟賦的居民將更容易成為高風險感知-行動者類型。

3.地方政府信任與地方政府環境治理評價

社會認知理論認為行為、個體與環境之間是相互影響的,因此,可以通過個體因素與社會背景因素對居民的環境治理參與行為進行分析[39]。這一視角下的社會背景因素主要體現為居民對地方政府的信任與對環境治理的評價。因為當居民遭遇環境問題時,很少能夠通過自己的力量獨立采取應對措施以解決問題,他們需要尋求包括公共部門、非政府組織以及相關的機構或組織等的幫助[40],與此同時,許多公共服務的職能(諸如環境治理)主要由地方政府承擔,地方政府在當前的環境治理中仍起著重要的導向作用,因此,地方政府對環境問題的回應性也會對公民行為產生影響[41]。因地方政府在環境治理中的重要功能,居民對地方政府的信任以及對地方政府環境治理的評價均對不同類型環境治理參與行為產生影響。

就環境風險認知維度來看,較高的地方政府信任以及環境治理評價將會降低居民的環境風險感知,原因在于居民針對一些日常生活環境的風險感知主要來源于日常生活的直接經驗與感知,而這些日常生活的環境問題主要由政府進行治理和監管[42]。因此,當居民對政府形成正面評價時,更容易忍受不確定性,減少對情景復雜性的判斷,降低風險感知[43]。

從是否采取應對行動來看,較高的地方政府信任與環境治理評價會促使居民采取積極的應對行動[44]。一方面,對政府治理能力的信任促使居民在面臨環保問題時積極參與,因為居民的行動在一定程度上需要依賴地方政府的資源與能力[45];另一方面,當居民感到地方政府作為環境治理的監管者未能成功地為公眾提供安全健康的生活環境而形成消極評價時,居民與政府的關系便會陷入僵局,從而降低居民與政府的互動關系[46]。馮仕政認為,由于一些政府官員對環境保護政策的執行不夠積極,增加了居民對所采取行動的成本估算,減低了收益預期[47]。因此,如果居民對政府的信任與評價更積極,會增加居民選擇行動的可能性。由此,本文提出如下兩個假設:

假設3-1:與其他群體類型相比較,擁有較高地方政府信任的居民將更容易產生低風險感知-行動者類型。

假設3-2:與其他群體類型相比較,擁有較高地方政府環境治理評價的居民將更容易產生低風險感知-行動者類型。

綜合上述,本文針對居民不同環境治理參與群體類型影響因素的分析包括三個部分的變量:第一,行動成本與行動效能,即包含過去的環保行動經驗以及預計的環保行動效能;第二,與行動相關的個體能力與資源稟賦,即其擁有的環保知識水平以及社會經濟地位;第三,影響個體行動的社會背景因素,即居民的地方政府信任以及地方政府環境治理評價。

四、數據來源、變量測量與描述統計

本文的數據來源于2010年中國綜合社會調查,該調查由中國人民大學主持,調查涉及的范圍覆蓋31個省級行政區劃單位,并采取多階段分層概率抽樣設計。2010年中國綜合社會調查共調查了480個村/居委會,近12000個家庭,并完成有效問卷11783份,應答率為71.32%。本文數據分析所使用的主要是其中的環境模塊,由于環境模塊屬于選答模塊,所有受訪者通過隨機數進行選擇,均有三分之一的概率回答此模塊,最終環境模塊的樣本量為3716份。

本文根據居民環境風險感知的高低以及在面對環境問題時是否采取行動兩個維度劃分出高風險感知-行動者、低風險感知-行動者、高風險感知-不行動者、低風險感知-不行動者四類環境治理參與群體類型。環境風險感知的測量采用CGSS問卷中L14a-L14d,通過四個問題加總取平均值測量出居民的風險感知程度(見表1)②。其中,高風險感知標準為總體環境風險感知均值>3分,低風險感知標準為總體環境風險感知均值≤3分,最終將高風險感知編碼為“1”,低風險感知編碼為“0”。表1計算了居民針對不同環境問題的風險感知程度,結果顯示相較于農業化肥以及水污染,民眾對于空氣污染的風險感知較高。

本文針對居民是否采取環境應對行動的測量問題來源于CGSS中“L7c:為了解決您和您家庭遭遇的環境問題(諸如空氣污染、化肥和農藥污染、水污染等),您和家人采取任何行動了嗎”,將采取行動編碼為“1”,未采取行動編碼為“0”。依據上述兩個維度的測量形成了本文四種環境治理參與類型的劃分,即:高風險感知-行動者(風險感知=1,采取行動=1),低風險感知-行動者(風險感知=0,采取行動=1),高風險感知-不行動者(風險感知=1,采取行動=0),低風險感知-不行動者(風險感知=0,采取行動=0)。

圖2匯報了四種不同環境治理參與群體類型的頻率分布,高風險感知-行動者共有488人次(占總數的20.62%),低風險感知-行動者共66人次(占總數的2.79%),高風險感知-不行動者共1559人次(占總數的65.86%),低風險感知-不行動者共254人次(占總數的10.73%)。其中,風險感知動機與行為不一致的行動群體(即高風險感知-不行動者與低風險感知-行動者)共有1625人次,占比超過一半,足見大多數居民表現出了風險感知與行為的不一致現象。尤其是較高比例的高風險感知-不行動者也印證了居民的環境治理參與存在“高認知,低參與”的現象,可見在中國的環境治理背景下民眾的風險感知與應對行為之間的關系確實并不密切[48]。

依據前文,本文針對自變量的測量主要包含下述三個部分:第一,與環保行動相關的行動成本與行動效能,主要包括居民環保活動經驗、環保效能;第二,與環保行動相關的個體能力與資源稟賦,其中包括環保知識以及資源稟賦(包括公職身份和職務級別);第三,社會背景變量,即居民的地方政府信任以及地方政府環境治理評價。表2為本文采用各變量的定義及描述統計。

為初步分析不同環境治理參與群體類型的內在特征,表3a與表3b整理了不同行為類型下居民的自變量特征。從環保行動成本與效能部分來看,具有環保行動經驗的居民中,有較高比例具有高環保風險感知(比例達92.31%)。在環保效能部分,不論具有何種風險感知,選擇不行動的居民均具有相對較低的環保效能感知(低風險-不行動者環保效能最低,均值為2.26),在一定程度上體現了行動成本與行動效能對于居民不同行為類型選擇的影響。在個體資源稟賦的維度,其中屬于“公職部門”和“行政級別”的居民中,有較高的比例屬于高風險-不行動者。在環保知識部分,除了高風險-行動者的環保知識水平較高(均值3.12),其他三種行動類型的居民的環保知識水平都不高。從影響居民環保行為類型的社會背景因素來看,高風險-行動者對地方政府信任最低(均值3.53),高風險-不行動者對地方政府環境治理評價最低(均值2.63)。這一特征在一定程度上也體現了不同環境治理參與群體類型中存在的政府信任與政府環境治理評價的差異性。從基本描述統計來看,不同行為群體的居民確實呈現出不同的自變量特征,這些因素是否會對不同的行為類型產生影響待后文考究。

五、居民不同環保行為群體類型影響因素的實證分析

依據本文圖1中四種不同風險感知-行為類型的劃分,這類因變量具有多項式不連續變量的分布特征(polytomous distribution),因此需要采取multinomial logit模型分析影響居民不同風險感知與行為表現類型的各項因素。multinomial logit模型可以表示如下:

其中,Pij為居民i選擇圖1中不同行為組合j的預期概率,x為產生影響的自變量與控制變量(包括環保行動經驗、環保效能、所處部門、職務級別、環保知識、地方政府信任與地方政府環境治理評價等)③。

因multinomial logit模型無法估計所有因變量類別的系數,在模型分析時需要選擇一個類別作為參照類別,使其相應的系數為0,最終得到的影響系數是相應類別與參照類別相對比的影響系數。本文在分析過程中,將高風險-行動者作為參照類別,分別得到低風險-行動者vs高風險-行動者、高風險-不行動者vs高風險-行動者、低風險-不行動者vs高風險-行動者三個估計方程。表4呈現了三個方程的分析結果,結果顯示行動的成本與效益、個體的自我效能、地方政府信任與環境治理評價在不同的風險感知-行為類型上產生了不同的影響。

1.行動成本與行動效能對居民環境治理參與群體類型的影響

居民的環保行動經驗與環保效能變量在“低風險-行動者vs高風險-行動者”的方程中估算均不顯著,在另外兩個方程中則具有不同的影響。從環保行動經驗來看,從沒有環保行動經驗到具有環保行動經驗,居民呈現高風險感知-不行動的行為模式比呈現高風險感知-行動的行為模式的概率顯著提升0.58(=e-0.55)倍,呈現低風險感知-不行動的行為模式比呈現高風險感知-行動的行為模式的概率顯著提升0.36(=e-1.01)倍。可見,不具有環保行動經驗的居民將更可能呈現不行動的行為模式,假設1-1在“高風險-不行動者vs高風險-行動者”和“低風險-不行動者vs高風險-行動者”方程中得到驗證。就環保效能而言,居民的環保效能在“高風險-不行動者vs高風險-行動者”模型中具有顯著的負向影響,而在“低風險-不行動者vs高風險-行動者”估算方程中不具有顯著影響,假設1-2在“高風險-不行動者vs高風險-行動者”方程中得到驗證。這兩個變量對居民不采取行動(不論是在高風險感知還是在低風險感知下)的影響均呈負向關系,表明居民大多數是基于成本與收益的判斷來進行行為選擇。此外,公共領域的環保活動可以被看作一種環境公民行為,因而這類行動效能可以被看作一種環境上的公民意識[49],但它并未在居民低風險感知-行動者類型上產生顯著的影響。可見,在未來的治理過程中強調提升居民在環境上的公民意識與行動,將在促進居民的治理參與行動表達上具有積極意義。

2.個體能力與資源稟賦對居民環境治理參與群體類型的影響

環保知識在三個方程中均具有顯著的負向影響,意味著與其他類型的居民相比,具備環保知識的居民更容易呈現出“高風險感知-行動者”的行為類型,假設2-1得到了驗證。居民的職務級別在“高風險-不行動者vs高風險-行動者”的模型中對居民的行動選擇具有負向影響,即具有行政級別的居民較有可能呈現高風險-行動者類型。從居民的公職身份來看,相較于高風險感知-不行動者,具有公職身份的人較有可能呈現高風險感知-行動者類型。總之,具有較高環保知識與資源稟賦的居民在很大程度上呈現出高風險感知-行動者的行為模式,假設2-2得到了驗證。顯然,在很大程度上,居民的資源稟賦是居民行動選擇的基礎,社會地位較高、社會關系較強的個體更能夠表達自己的利益和訴求。而這一發現也再次印證了馮仕政所提出的居民的環境維權會受到社會關系網絡以及網絡疏通能力限制的觀點[50]。

3.地方政府信任與政府環境治理評價對居民環境治理參與群體類型的影響

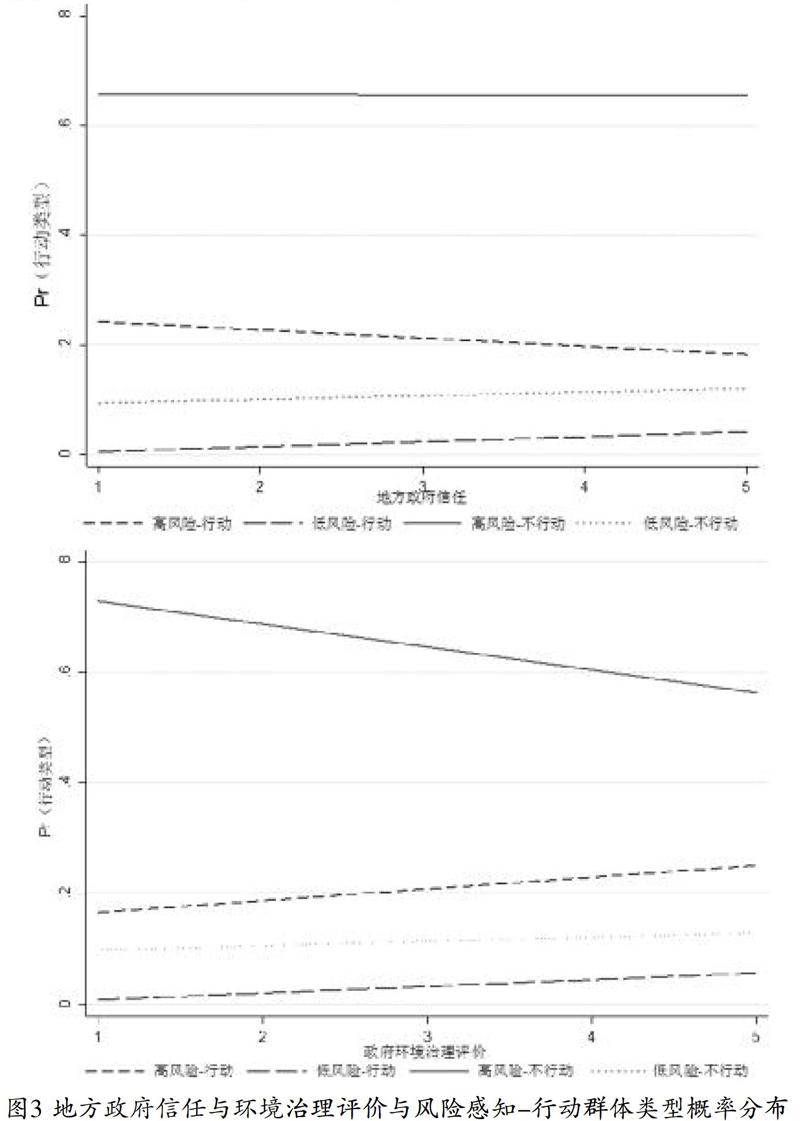

地方政府信任僅在“低風險-行動者vs高風險-行動者”的估算方程中具有顯著的正向影響,即地方政府信任每增加一個單位,居民呈現低風險感知-行動的行為模式將比呈現高風險感知-行動的行為模式的概率顯著提升1.34倍(=e0.29)。而地方政府環境治理評價也在“低風險-行動者vs高風險-行動者”方程中具有顯著的正向影響,即民眾的地方政府環境治理評價每增加一個單位,居民呈現低風險感知-行動模式的概率將比呈現高風險感知-行動模式的概率顯著提升1.25倍(=e0.23)。為更清晰描述這兩個變量對于居民采取不同行為類型的影響,本文繪制了圖3,描述了兩個變量

在四個不同行為類型上的影響概率分布。圖3顯示兩個變量均增加了居民選擇低風險-行動類型的概率,假設3-1與3-2得到了驗證。上述分析結果表明政府評價因素對突破居民行為動機具有重要意義。這也呼應了董新宇等學者的研究結論,即政府在環境治理中的制度供給對公眾參與存在正向影響[51]。居民的政府信任和政府環境治理的積極評價降低居民的環境風險認知,提高參與效能,而有利于形成低風險感知-行動者群體類型。如何進一步增進居民對地方政府的信任以及對政府環境治理工作的積極評價是政府有效促進公眾環境治理參與的題中要義。

六、結? ?論

日益增長的環境污染已然開始影響居民的生活,居民針對環境問題的利益表達行動也日漸考驗政府的環境治理能力。黨的十九大提出“建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計”,需要“加快構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的環境治理體系”。在這一背景下,細致分析居民環境治理參與的不同群體類型,對于實現環境治理具有重要意義。本文通過居民環境風險感知與環境治理參與行為維度,區隔出不同的環境治理參與群體類型,并進一步剖析不同行為群體類型下居民特質、治理意涵以及影響類型分化的因素,以期更深入了解作為當前環境治理參與主體的公眾及其行動邏輯。經過分析,本文得到的相關結論如下:

首先,本文關于行動成本和行動效能對環境治理參與群體類型的影響研究結論,與當前相關研究基本一致。在當前環境治理脈絡下,政府是環境治理最主要的承擔者,也是居民環境利益表達的直接對象。健全居民的環境利益表達機制與權益維護機制,可以改變居民對行動成本與收益的估計,改善環保參與中“沉默的大多數”局面,并有效防止因利益表達不暢通而導致的“鄰避運動”[52]。

其次,居民的資源稟賦對于居民環境治理參與具有重要影響,尤其是在各種利益表達渠道指向政府的背景下,普通居民由于政治資源與組織程度都處于利益表達的弱勢地位,因此,如何在環境治理中為居民賦權,增加居民的協商能力,培養居民在環境領域的公民素質等問題,亦值得重視。

最后,居民對政府的信任與積極評價增加了居民環境治理參與的可能性。因此,地方政府應重視對環境問題的回應,就環境治理,增進與公眾的溝通和合作治理,提升地方政府公信力,獲得居民對地方政府的信任以及積極評價,實現環境治理與“善治”[53]。

綜上所述,在未來政府環境治理過程中,需要重視居民的環境利益表達機制與權益維護機制的健全,增強政府環境公信力和環境治理能力,加強與居民的溝通與互動,從而降低公眾參與環境治理行動成本,提升參與能力和效能感,激發公眾參與環境治理的意識,增強公眾環境治理的良性參與。

注釋:

①依據馮仕政對CGSS2003數據的分析,城鎮居民即使遭受環境危害也不會站出來維護自己的利益的比例高達61.71%。本文依據CGSS2010的數據總結,居民遭遇環境危害并未采取行動的比例則為77.79%(此一比重依據CGSS2010年的數據計算得出,數據顯示共有3179人遭遇環境問題,未采取行動的居民共有2473人,占比為77.79%)。

②為檢驗上述四個問題的內部一致性,本文首先對四個變量進行主成分因子分析,經過分析后得到一個主要因子,因子特征值為2.30,表示四個測量問題主要解釋了一個因子。同時計算了四個問題的alpha值,alpha= 0.74也表明四個問題具有較高的內部一致性水平。

③針對multinomial logit模型的分析首先需要通過“不相關選項獨立性”(independence of irrelevant alternatives, IIA)的檢驗,以保證模型估計的一致性。為此,本文采用了Hausman test與Small-Hsiao test以檢測模型的IIA假設,經過檢驗,本文的模型設定通過了IIA假設,凸顯了本文使用模型的合適性。

參考文獻:

[1]中華人民共和國環保部.2017中國環境狀況公報[EB/OL].生態環境部網站(2018-05-31)[2020-12-10].http://www.mee.gov.cn/hjzl/zghjzkgb/lnzghjzkgb/201805/P020180531534645032372.pdf.

[2] [10] [47] [50] 馮仕政. 沉默的大多數:差序格局與環境維權[J]. 中國人民大學學報, 2007, 21(1):122-132.

[3] HARBAUGH W T, LEVINSON A, WILSON D M. Reexamining the Empirical Evidence for an Environmental Kuznets Curve[J]. The Review of Economics and Statistics, 2002(3): 541-551.

[4] WANG H,DI W. The Determinants of Government Environmental Performance:An Empirical Analysis of Chinese Township[J]. World Bank, 2002: 2937.

[34] TERPSTRA T, LINDELL M K. Citizens' Perceptions of Flood Hazard Adjustments: an Application of the Protective Action Decision Model[J]. Environment and Behavior, 2013, (8): 993-1018.

[35] ROGERS R W, PRENTICE-DUNN S. Protection Motivation Theory. D. Handbook of Health Behavior Research I: Personal and Social Determinants[M]. New York, NY: Plenum Press. 1997:6.

[36] FRICKJ , KAISER F G , WILSON M . Environmental knowledge and conservation behavior: exploring prevalence and structure in a representative sample[J]. Personality & Individual Differences, 2004, 37(8):1597-1613.

[37] SANDEFURR L. The Importance of Doing Nothing: Everyday Problems and Responses of Inaction [A]. PASCOE P, ALEXY B, NIGEL B, eds. Transforming Lives: Law and Social Process, Stationery Office Books, 2007: 112-132.

[38] MICHELSON E. Climbing the Dispute Pagoda: Grievances and Appeals to the Official Justice System in Rural China[J]. American Sociological Review, 2007, (3): 459-485.

[42] XU G, FENG X, LI Y, et al. Environmental Risk Perception and Its Influence on Well-being[J]. Chinese Management Studies, 2017, 11(1): 35-50.

[43] [44] SlOVICP , FLYNN J H , LAYMAN M . Perceived Risk, Trust, and the Politics of Nuclear Waste[J]. Science, 1991, 254(5038):1603-1607.

[45] PATOND , PT B, PRIOR T . Living with bushfire risk: Social and environmental influences on preparedness[J]. Australian Journal of Emergency Management, 2008, 23(3):41-48.

[46] BARNES P H. Approaches to Community Safety: Risk Perception and Social Meaning. Australian[J]. Journal of Emergency Management, 2002(1): 15-23.

[48] 閆國東,康建成,謝小進,等.中國公眾環境意識的變化趨勢[J].中國人口·資源與環境,2010,20(10):55-60.

[49] DOBSON A. Environmental Citizenship: Towards Sustainable Development[J]. Sustainable Development, 2007 (5): 276-285.

[51] 董新宇,楊立波,齊璞.環境決策中政府行為對公眾參與的影響研究——基于西安市的實證分析[J].公共管理學報,2018,15(01):33-45+155.

[52] 侯光輝,王元地.“鄰避風險鏈”:鄰避危機演化的一個風險解釋框架[J].公共行政評論,2015,8(01):4-28+198.

[53] KIKUCHI M. Assessing government efforts to (Re)build trust in government: challenges and lessons learned from Japanese experiences[J]. Research in Public Policy Analysis & Management, 2008, 17(8):201-225.

(責任編輯? ?王玉)