組織化過程中政策工具與組織協作的協同關系分析

顏德如 張樹吉

摘? 要: 組織化為政府推進城市社區服務供給提供了持久動力。政策工具與組織協作是共塑組織化的重要因素,經資源輸送聯接以制度化形式嵌入公共政策中。在政策工具理論基礎上,構建了政策工具維度與組織協作維度的分析框架,以1989年至2019年我國城市社區服務的117份政策文本為研究對象。經研究發現,二者的協同關系表現為相互依存的共生關系。通過資源俘獲行為、工具校驗機制與服務累積效應共塑了協同關系的生成機理,及資源交換與資源分配、組織協作重心下移與組織協作橫向擴散共塑了協同關系的生成路徑,其共同推動組織化過程導向漸進組織化。在此過程中,政府推動組織化的治理策略傾向以強制管控為保障,偏好向上收攏控制權;以資源供給為杠桿,偏好運用行政資源提取社會資源。

關鍵詞: 政策工具;組織協作;組織化;城市社區服務

中圖分類號: D669.3? ? ? ? 文獻標識碼:A? ?文章編號:1009-3176(2021)01-083-(15)

組織化是一項關注個人與集體、社會與國家以組織形式開展社會治理與公共服務活動的經典議題,多應用在志愿服務發展[1]、農村經濟發展[2]與政黨執政[3]等研究領域,以組織整合破解現代社會中的組織分化現象。組織化的意涵指事務朝向空間、時間上或功能上的有序結構的演化過程,是組織“被組織化”與“自組織化”的有機統一[4]。具體來看,在過程演化中組織化實現了由非組織到組織、由組織程度低到組織程度高及在相同組織層次上由簡單到復雜的連續[5];在結果導向上組織化達成了“秩序與自由”共生中權威組織、自主組織及單位組織的均衡發展[6]。受社會重心下移的影響,組織化拓展到基層社會治理創新領域中[7],在統一組織資源輸送與多元組織協作的運行過程中,聚焦提升城市社區服務供給的效率。

在組織化過程中,資源依賴是維系不同組織協作的紐帶。聚焦到城市社區服務,政府與多元組織協作的資源依賴關系具體表現為,即政府依托行政資源供給塑造多元組織發展,而多元組織在獲取行政資源之后,則將部分資源用于組織內部消耗,部分資源轉化為社會資源與專業資源。事實上,政府主導的這種資源依賴關系,是借助政策工具進行調節與分配資源。自城市社區服務項目化運作以來,各級政府以“服務外包”“公益創投”“購買服務”等工具形式,不斷強化對這種資源依賴關系的控制,進而主導組織化運行過程。可見,在城市社區服務中,政策工具及其塑造的組織協作的協同關系是影響服務供給組織化過程的重要內容。

一、文獻回顧與問題提出

在城市社區服務中,組織化過程是指基層政府及其上級政府協同聯動,借助一定的政策工具形式調動轄區單位、社會組織、社區自治組織及社區居民等主體有組織、有秩序地供給居民服務的組織動員過程。長期以來,我國城市社區服務的組織化過程是以社會管理體制為線索變動與延展的。在“全能型國家”的單位制時期,組織化過程是依托單位組織調節組織資源分配與交換,形成依賴型的動員關系[8]。在單位制轉向社區制過程中,城市社區服務的組織化過程保留了以民生建設為起點,寓管理于服務的動員慣性[9],形成了一種均衡有序的組織資源輸送與多元組織協作的協同關系。對此,已有研究各有偏重:其一,聚焦組織資源輸送推動組織化過程的能動性,關注組織資源輸送的工具形態與機理。理論反思指出,資源是制度與行為的基礎,資源要在循環中實現增值,通過服務換服務、服務換資源[10]。這種資源表現,要求政府圍繞信息、財政、設施配套支撐形成有效的資源整合[11],進而為社會組織創造開發資源存量和尋求資源增量的空間[12]。在資源支撐組織化過程中,政府多以固定比例投入、策略性投入與計劃性統籌形式等財政手段推進[13]。其二,聚焦多元組織協作撬動組織化過程的實踐機制。經驗分析指出,在城市社區服務中,政府組織、市場組織和非政府組織建立了一種相互協調、配合和互補的關系[14]。在維系協作關系過程中,政府應對特定的社區治理問題進行公共干預,社區應關注居民服務需求,社會組織要強化提供服務的載體作用,社工則應發揮專業化、職業化的服務[15],從而推動多元組織發展、強化各類組織之間的合作機制,建立多元的自組織運作渠道[16]。

上述分析可知,已有研究證實了“資源輸送”與“多元組織協作”是推進城市社區服務組織化過程的核心要素。二者追蹤了動態過程中的公共組織行為,微觀運行機制與實踐成效。但由于缺失了刻畫組織資源輸送與多元組織協作的協同關系,無法從整體上揭示二者推動組織化的共時性協同邏輯。組織嵌入環境的權變性表明,“組織必須定義(和重新定義)其目標……從環境中獲取資源和向環境發送產品與服務……做好協調鄰里關系的工作”[17]。經驗事實表明,我國城市社區服務中的諸多公共組織均以引導公眾參與,激發公共理性與培育公共精神為供給服務的價值導向,這區別于組織自身的發展目標。為此,政府在推動組織化過程中要積極調動政策工具,調節組織資源輸送與多元組織協作的協同關系,引導公共組織持續填補政府職能轉變留置下的公共服務職能空缺。那么,在城市社區服務中,推動服務供給組織化過程中政策工具與組織協作的協同關系表現如何?其生成機理以及生成路徑怎樣?呈現出何種協同導向?本文通過對上述問題的探究,以豐富服務供給中政府開展組織化動員的理論認識。

二、理論基礎與分析框架

1.理論基礎

在組織資源輸送與多元組織協作的過程中,政策工具理論明確了二者間的內在聯系,將組織資源源自何處、何以塑造各組織發展及推動何種程度的多元組織協作等進行了有機統一。從理論概念上來看,“政策工具(policy tool)”,亦稱為“治理工具、政府工具”,指“公共行政的工具,是一種調動集體行動用以解決公共問題可辨識的方法”[18]。在推動組織化過程中,政策工具具有共同“可辨識”的特征,能夠“建構”制度化的行動,且建構的行動指向回應“公共問題”的集體行動[19]。在此意義上,政策工具具備強化社會分工體系中多元組織間的協作,達成集體行動的功能。細化來看,政策工具將一類物品或行為與其傳送媒介、參與提供物品、服務或行為的組織通過一系列正式或非正式的規則進行了限制[20]。這要求政策工具要匹配適應于多元組織協作的組織資源輸送形式,不斷運用財政投入塑造組織資源輸送的層次性。為此,政府選擇政策工具,除了受觀念、機構、利益、個人與環境共同影響工具選擇外[21],強制性或管制性工具與“較為軟性”的工具結構設計更應趨于合理,推動行為體與利益集團間的關系朝向志愿參與的方向改變[22]。因而,政策工具策略性地將組織資源輸送與多元組織協作的“依存性”進行制度化,并在二者相互依賴的關系中嵌入公共理性,以均衡資源支撐與組織自主發展。

在統一組織資源輸送與多元組織協作的有機關系的過程中,經典的政策工具分類法實現了類型化,形成了工具組合間的混合成效。洛威區分了在執行空間與作用對象間的強制程度,提出“分配政策、法規政策、機構政策、再分配政策”四種工具類型[23]。而麥克唐奈、埃爾默圍繞政府行為理論與決策者模式,提出任務授權、誘導、能力建設與系統變革四種通用的概念政策工具[24]。施耐德、英格拉姆從決策與行動關系的行為假設出發,提出了“授權,激勵,能力建設,象征性和刺激性,以及學習型”五種工具[25]。不同政策工具的分類混合,既構成了政策工具箱,又將“信息節點、財政資金、強制權威、組織機構”等要素的作用關系均衡化[26]。在政策執行過程中,工具組合一方面將政府的資金,規則和權力等資源用于實現政治目標,影響個人和機構的行為[27],轉化為符合政府治理目標的可控性行為;另一方面將政府嵌入政策工具中的某些策略轉變為無需等待某個特定的行為,實現根本不直接接觸行為的考察[28]。上述分析可知,政策工具圈定了組織資源輸送與多元組織協作演化過程中“依存性”的均衡點:第一,政策工具跨越了具體服務供給場景的限制,規范了組織資源輸送與多元組織協作共同作用下的組織化邏輯;第二,政策工具箱是一種制度化了的組織資源輸送的工具組合,既細化了不同財政投入塑造組織協作的程度,又兼顧了不同財政投入影響組織協作的差異化層次;第三,政策工具實現了組織資源輸送與多元組織協作的協同演化的共時性考察。基于政策工具的特性,從組織化過程出發,本文構建了政策工具與組織協作的雙重分析維度。

2.分析框架

基于文獻回顧與政策工具理論回溯,本文構建了“政策工具維度”與“組織協作維度”的分析框架。具體維度及其內容如下:

(1)政策工具維度

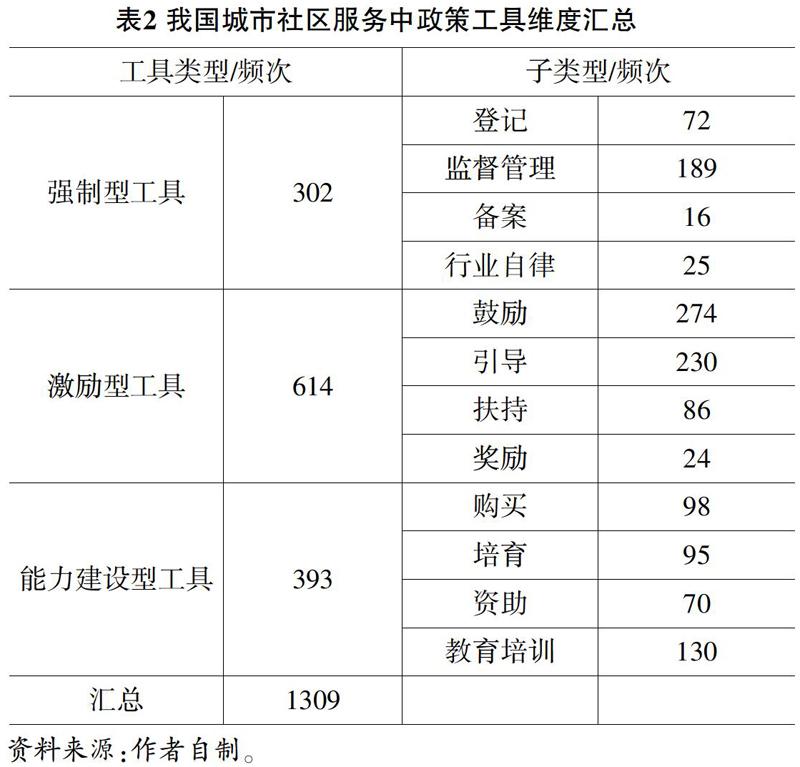

在城市社區服務中,組織化過程中的政策工具維度,指政府通過不同工具調節資源輸送,以支持供給城市社區服務的各類組織發展,進而塑造集體行動的調和程度。借鑒麥克唐奈、埃爾默的政策工具分類法,并結合我國城市社區發展的實踐經驗,本文提出城市社區服務中組織化過程的政策工具維度,即強制型工具、激勵型工具及能力建設型工具①。具體工具如下:

第一,強制型工具。強制型工具,指政府吸納多元組織供給城市社區服務過程中限制、制約組織接受政府資源輸送,進而激發組織能動作用的程度。強制型工具調節的組織資源輸送反映出政府財政投入支持多元組織發展的條件性、要求及管控的程度最為嚴格,其實質為看守式的組織動員。在政策工具維度匯總表1中,“登記”“監督管理”“備案”“行業自律”等是強制型工具的具體形式,反映了對組織資源輸送的不同管控程度。

第二,激勵型工具。激勵型工具,意指政府引導、倡導社會力量在供給城市社區服務過程中,激發組織自主性與能動性,積極爭取政府資源輸送的程度。這種工具調節下的資源輸送,揭示了政府財政投入支持多元組織的條件、要求及管控的程度較為寬松,本質上為積極式的組織動員。在政策工具維度匯總表1中,“鼓勵”“引導”“扶持”“獎勵”等是激勵型工具的具體形式,表現了對組織資源輸送的不同倡導程度。

第三,能力建設型工具。能力建設型工具,指政府為增強多元組織持續供給城市社區服務的自主能力,體現為劃撥資金、人力及物質等資源輸送的程度。這種工具調動的資源輸送,闡釋了政府財政投入支持多元組織的條件、要求及管控的程度較為開放,實質上是主動式的組織動員。在政策工具維度匯總表1中,“購買”“培育”“資助”“教育培訓”等是能力建設型工具的具體形式,表現出對組織資源輸送的不同幫扶程度。

(2)組織協作維度

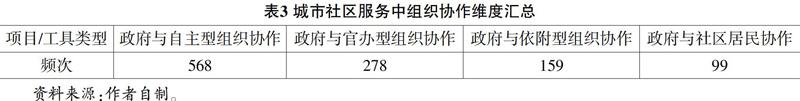

在城市社區服務中,組織化過程中的組織協作維度,指政府通過政策工具,塑造不同專業化能力、獨立性及合法性的組織或個體,共同供給城市社區服務形成的協作互動程度。根據已有研究,組織發展資源、自主性與獨立性、合法性及專業化、社會化能力等要素塑造了與政府互動的不同協作類型,并作為劃分何種組織協作類型的參照標準。據此,本文將組織協作維度分為“政府與自主型組織、政府與官辦型組織、政府與依附型組織及政府與社區居民”等四種協作類型。從政府與社會的關系出發,以官辦型組織為代表的體制內組織,與以自主型組織、依附型組織及社區居民為代表的體制外組織或個人,疊加在組織化過程中且影響組織協作的范圍與規模。具體形式如下:

第一,政府與自主型組織協作。自主型組織,指以組織自主決定權為基礎,在制定組織發展規劃、吸納組織發展資源過程中擁有自主性,能夠弱化政府行政干預的組織群體。其積累了一定存量的社會資本,且具有能夠被政府或社會廣泛認可的組織合法性。政府與自主型組織協作,是以尊重彼此價值訴求、組織意志與身份平等為出發點,旨在服務供給過程中合作共贏,維系一種持續伙伴關系的互動形式。該種協作類型關聯了眾多體制外的社會力量,協作過程中須充分尊重對方組織的自主性。由于自主型組織在組織發展資源上較少地依賴政府,其協作意愿與偏好并不強烈。二者協作需要恰當的契機與共識進行撬動,所需的動員成本更高。這類協作推動組織化水平處于低水平狀態。其典型組織是科技類、慈善類及服務類社會組織、駐區單位等。

第二,政府與官辦型組織協作。官辦型組織,是指在組織運行過程中,組織依托國家行政體制賦權的合法性資源與行政化網絡動員[29],在組織結構上由政府授權的領導兼任、在組織人事保障上由政府財政預算劃撥[30]的具有官方色彩的群團或社團組織。政府與官辦型組織協作,是一種兼具組織設置科層化、組織公共性淡化、指令性動員等特質,服務于行政目標導向的互動形式。諸如以工會、共青團、婦聯為代表的群眾組織及以殘聯、文聯、科協為代表的社會團體是其常見的組織形式[31]。

第三,政府與依附型組織協作。依附理論是指在現代化發展過程中,發展中國家以接受剝削與壓迫,換取強中心國家的優勢要素供給[32]的經驗認識。依附型組織,表明依附關系存在于一方失去組織自主性,換取另一方資源供給的組織群體。在政社互動關系中,強國家憑借權力對社會力量構成了限制[33],后者的生存與發展資源被控制在其他組織手中,且又不能通過其他途徑獲取[34],漸漸形成了依附式發展。由此,政府與依附型組織協作,指社會組織或者個體以犧牲自主生存與運行為代價,或被動或主動地接納政府嵌入行政意志,進而換取政府的行政資源和賦權支持的互動形式。典型代表是各類社區社會組織等。

第四,政府與社區居民協作。政府與社區居民協作,旨在圍繞居民切身關注的真實服務需求,政府通過供給精準化服務,在爭取居民配合、參與過程中建立的互動形式。社區居民參與是政府推動組織化,進而供給城市社區服務的目標要求,實現了真正意義上直接的動員社會。

三、 研究方法與工具

1.研究方法

內容分析法的分析對象是系統化的文本材料等,且通過頻數統計與關鍵內容解構,借助連續的“研究問題、內容與分析建構”的方法論[35],實現了對文本內容的結構性轉化。城市社區服務政策中的政策工具與組織協作的協同關系分析,需要借助內容分析挖掘隱匿在制度化政策文本的結構關系,進而厘清二者演化過程中的協同變動邏輯。

2.數據來源

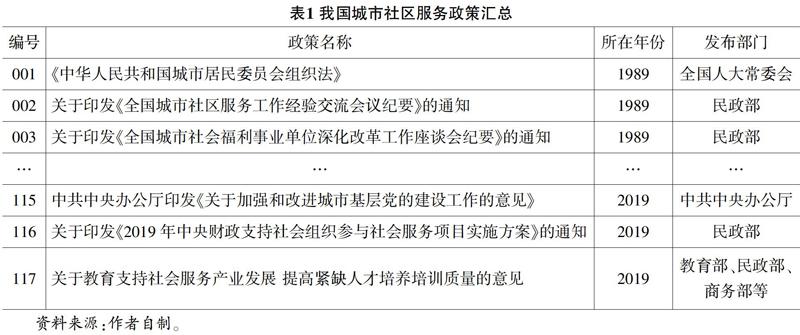

本文以“北大法寶”為政策文件的收集平臺。選取中央政府及職能部委在1989~2019年期間發布的政策文件為分析文本。在具體操作上,以“社區服務”“社區”為關鍵詞進行“標題、全文”交叉檢索,并按照“相關性、政策類型、政策發布部門及政策發布時間”篩選中央政府及部委發布的綱要、規劃、通知、決議決定、意見、條例及辦法等政策文件,共計收集117份。詳見表1:

3.研究工具與數值測量

對于政策工具維度的測量,首先,進行分詞操作。運用Rost Nat 4.6詞頻分析軟件對全部的117份政策文件內容進行“分詞-詞頻分析”。在剔除虛詞、連詞的基礎上,選取有實質意義的“動詞、名詞、動名詞組”的高頻詞,作為概念類屬歸類的核心詞,編入詞庫。其次,篩查同類屬概念詞。進一步借助“上位詞與下位詞”的語義邏輯關系,確定測量各工具類型的核心概念詞。在核心概念詞詞譜關系的處理上,依據概念的內涵與外延,確保核心概念詞的詞義并列抑或互斥,避免概念交叉。最后,運用概念詞計數。運用Nvivo12.0質性分析軟件的“查詢向導”功能檢索政策工具維度匯總表中的核心概念詞(即子類型);同時結合政策語境,以是否符合推動社區服務供給的組織化過程為判斷標準,累計參考點數量。值得注意的是,核心概念詞同時也是具體化了的政策工具形式。最終得出我國城市社區服務中政策工具維度匯總表2,如下:

對于組織協作維度的測量,首先,進行組織分類。在預覽全部政策文件的基礎上,根據組織協作的定義與原理將涉及的各類組織或個體進行區分、歸類②。其次,補充句子要素。針對政策文本中出現的省略指代主體造成句子成分殘缺的現象,采用語句要素補齊法,將復雜的長句分割為較短的主題單位或片段,實現主題間共享的話語重復再現[36]。最后,對模糊性表達作清晰化處理。諸如“……動員社會力量參與……”“……鼓勵/引導志愿隊伍……”等組織或個人指代不清晰的不計數;“……發揮行業協會、學會、商會等社會團體……”等在同一句話中多次出現的同類組織,在計入一次的基礎上,進行手工加總計數;“……積極引導各類社會組織和各類志愿者參與……支持工會、共青團、婦聯及殘聯、老齡協會、計劃生育協會、社區體育指導員協會、慈善協會等群眾組織……”,對于不同類的組織進行逐個計數,且手工加總。最終得出城市社區服務中組織協作維度匯總表3,如下:

4.相關性檢驗

此處運用皮爾森相關系數(Pearson Correlation Coefficient)檢驗組織化過程中政策工具維度與組織協作維度二者間協同演化的相關性。在具體操作中,選取推動組織化水平最低與最高的兩組極端值,即政策工具維度中最低的強制型工具,最高的能力建設型工具;組織協作維度中最低的“政府與自主型組織協作”,最高的“政府與社區居民協作”。根據皮爾森相關系數閾值范圍與相關度范圍規定[37],當相關性記作R時,R強制型工具和政府與自主型組織協作=0.859**,0.8 四、結果描述分析 1.我國城市社區服務政策的階段劃分 結合我國城市社區服務發展的重大政策文件、實務界的經驗創新與理論界的概念化拓展等,本文將我國城市社區服務政策發展過程劃分為四個階段,具體如下: 第一,局部萌發階段(1989~1995年)。政策總量極少,僅為13份,約占總體的11%。圖1顯示,該階段變化幅度較小且處于低增長水平。國家政策議題定位在“全國民政工作經驗推廣”與“社區服務業試行”的局部性發展,且國家萌發了制度化規范社區服務發展的理念。從1989年起,本階段內的代表性政策,確立了城市社區服務正式由各地自發組織探索,轉向政策性引導、制度化學習及屬地化創新的制度安排。 第二,穩步推進階段(1996~2003年)。政策數量有所增加,達到24份,約占比20.5%。圖1顯示,變化幅度增大且增長速度較快。本階段內城市社區服務發展出現了拐點:一是社區服務政策的制定主體,由單一部門主導轉向多部門協同;二是社區服務議題橫向拓寬,全口徑覆蓋趨勢鮮明,涉及社區衛生服務、社區老年福利計劃、社區就業工作及社區殘疾人工作等。其中,《全國社區建設示范城基本標準》(2000年)奠定了社區服務發展的標準化、持續化基調。 第三,優化發展階段(2004~2009年)。政策總量達23份,約占比19.7%。圖1顯示,變化幅度平穩且增長速度穩中有進。城市社區服務呈現了結構優化與多元整合發展的跡象:其一,國家逐步優化了社區服務體系的內部要素關系及其運行機理。其二,系統化調和了社區服務運行中“供給方式、供給結構與供給內容”的有機關系。其中,《國務院關于加強和改進社區服務工作的意見》(2006年)明確了“多主體參與、社會化聯絡與分類指導”的價值轉向。同期,城市社區服務孕育了新的增長點,首次倡導政府購買社會服務(2007年),鼓勵社區志愿服務(2008年)。

3.整體上政策工具維度與組織協作維度的協同演化

圖2顯示,組織協作維度在整體上維持在一個穩定的“政府與自主型組織、政府與官辦型組織、政府與依附型組織和政府與社區居民”協作的演化順序。表3數據豐富了其內在關系,即我國政府與自主型組織協作占組織協作的總體比例為51.4%,反映出我國政府對專業化社會化能力完備、合法性強的組織具有較強的依賴性;而政府與官辦型組織協作占比達25.2%,這表明政府將官辦型組織作為撬動體制內外組織的樞紐,用來鏈接自主型組織與依附型組織;政府與依附型組織協作占比為14.4%,這其中依附型組織既發揮了鏈接自主型組織、官辦型組織的媒介作用,又補充了帶動、組織居民參與服務供給的社區組織基礎。

圖3顯示,政策工具維度整體上維持了“激勵型工具、強制型工具與能力建設型工具”的演化順序。表2細化了其內在聯系,即激勵型工具占比46.9%,政府選用“鼓勵、引導”強化多元組織的價值規范與行為引導,進而增進其認同感、責任感;而能力建設型工具占比30.0%,選取“教育培訓、培育”來提升組織能力;在相伴變化的過程中,強制型工具占總體政策工具的比例為23.1%,政府始終突出“監督管理”的風險規避、權威保障與漸進可控的兜底作用。政策工具與組織協作的組合配置,呈現出“以監督管理為根本保障,以提升專業化社會化服務能力為目標、以工具或組織多元化為策略”的主線。整體上組織協作維度擴大了覆蓋體制內外組織的范圍與類型,政策工具與組織協作推動組織化水平呈現逐步上升的漸進過程。

五、政策工具與組織協作的協同關系

1.政策工具與組織協作的協同關系表現

基于我國城市社區服務政策的分析,從各階段與整體上考察了政策工具與組織協作的協同演化過程,本文發現政策工具與組織協作的協同關系是一種以相互依存為基礎,互為條件、互為保障、互為動力的共生關系。具體而言:第一,相互依存整合了政策工具與組織協作間的互補性、修復性與調試性。首先,資源供給與組織獲取資源相互補充。政策工具為組織協作提供了多層次的資源供給,而組織協作則轉化了多層次資源作用于多樣化組織類型的培育成效,保留了各組織自身的服務優勢。其次,政策工具與組織協作相互修復政策目標。組織協作追蹤與反饋了政策工具推進資源供給作用于組織發展過程中,因過度管控而缺乏彈性賦權的結構性失衡問題;而政策工具則評估與優化了組織協作在帶動多元組織共贏過程中,某類組織獲取資源供給乏力而被動內卷化的自主性蛻化問題。最后,政策工具與組織協作在結構配置上相互調試。政策工具與組織協作在各類工具的選擇與組合上,實現了雙重價值目標的工具匹配:即“當提高強制管控的力度時,關注多元組織發展,政府增強資源供給的彈性;當拓寬資源供給的層次時,聚焦多元組織參與,政府同步調控強制管控的力度”。第二,互為條件擬合了政策工具與組織協作的銜接間隙。在具體演化分析中,政策工具實施的資源供給所作用的具體對象,需要組織協作予以提供、強化組織載體;而組織協作則更需要針對組織多樣性,轉借政策工具為組織發展提供長效的多層次資源供給。第三,互為保障增強了政策工具與組織協作共享公共利益的效果。政策工具統合了權威強制性管控與靈活彈性化賦權的一致性,適當為多元組織發展留存了自主合作協商的公共空間。而組織協作則轉化了多層次的資源供給,推動多元組織在不同資源稟賦條件下發揮各自的服務供給優勢。第四,互為動力支撐了政策工具與組織協作在漸進組合過程中的結構優化。為了維系協作過程中的組織多樣性,政策工具要均衡強制管控與彈性賦權的資源輸送,實現風險管控下的組織發展。而組織協作則將持續的資源供給作為維系協作關系存續的動力,視組織協作的類型拓展而調整資源輸送層次。

2.政策工具與組織協作間協同關系的生成機理

在我國城市社區服務供給的組織化過程中,政策工具與組織協作所形成的協同關系,內源于關系構建中的生成機理。具體表現在:

第一,形成了“資源俘獲行為”。憑借組織化供給社區服務,政府要借助體制內外的社會力量轉化行政資源,生成服務資源,以此供政府持續吸納、整合與轉借。在具體演化過程中,一方面,政府將資源俘獲行為合法化。政策工具關聯組織協作的策略集合,即憑借“監督管理”“鼓勵、引導”“教育培訓、培育”等工具形式的綜合作用,從價值理念、制度規定與行為選擇上塑造多元組織認同、默許遵從政府俘獲社會力量服務資源的行政行為;另一方面,政府將資源俘獲行為持續化。社會力量要獲取行政資源的支持,必然要接受政府限定其在服務供給過程中獲取合法性的規則,進而圈定社會力量從生產與提供服務中獲取行政合法性與社會合法性的持續參與行為。

第二,構建了“工具校驗機制”。在城市社區服務供給過程中,多元組織期待獲取政府的行政資源支撐,而政府需防范行政資源作用的組織對象過于廣泛所帶來的不可控風險。在具體演化過程中,政策工具與組織協作形成了同步變動、協同優化的“工具校驗機制”。具體而言,測試、檢驗新的工具形式在選擇、組合與執行過程中的脫軌風險,同時借助傳統的工具形式(如監督管理)管控風險與規避責任。在此基礎上,工具箱繼承傳統的工具形式的既有成效,化解協同過程中組織化運行的風險,平衡多種工具擬合間的張力,強化工具間的聚合效應。

第三,鞏固了“服務累積效應”。在具體演化過程中,服務資源的累積效應,是經由工具多樣化的調試過程所實現,并借助傳統與新的工具形式疊加所積累而成。具言之,傳統的工具形式調試新的工具形式,形成了工具混合配置的適應機制:一是保留了傳統的工具形式已累積的服務資源,為新的工具試驗推廣而創造剩余安全空間;二是將傳統的工具形式作為選擇、優化與組合新的工具形式的兜底保障,推動新的工具形式螺旋式轉化服務資源;三是新的工具溢出了傳統的工具可被深化、可被拓展的空間,強化了服務資源可被轉化的存量保障。

3.政策工具與組織協作間協同關系的生成路徑

政策工具與組織協作的協同關系,是經由生成機理內嵌于制度化演進過程中的路徑塑造而成。政策工具要以維系組織自主性為基礎,在強化組織協作的過程中推進資源交換與資源分配,形成閉環的資源流動;組織協作要以持續生產服務資源為價值歸宿,在拓寬資源流向的過程中轉變組織協作重心與協作擴散方向,打造橫縱聯通的組織覆蓋。

(1)組織化資源交換:由單一渠道轉向多元渠道

在城市社區服務供給的組織化過程中,行政資源和社會資源構成了資源交換的兩種形態。而政策工具提供的資源輸送與組織協作提供的組織載體,恰好聯接了兩種資源,進而撬動了行政資源孕育社會資源。在具體演化過程中,當處在缺少依附型組織與居民參與度不高的階段時,受自主型組織、官辦型組織為主的組織協作的影響,資源交換出現了政府依賴“資助、扶持”等直接的資源輸送的制度安排。這種單一渠道具有鮮明的資源輸送的一次性供給特點,無法形成常態存續的階梯式激勵補償,進而中斷了多元組織再轉化服務資源的兌現意愿與價值偏好。后續的協同演化表明,資源交換的渠道呈現多元化,表現為以“監督管理、引導、鼓勵、教育培訓”為代表的傳統工具形式,作為引入新的工具形式的經驗知識,拓展到“登記、備案、獎勵、購買(服務)、培育”等。多元渠道聚焦資源輸送以撬動組織生產服務資源的間接性:一方面形成了長效的多層次激勵兌付機制,刺激多元組織的行動意愿;另一方面生成了提取社會組織中專業資源的轉化機制。單一渠道向多元渠道的轉變過程中,資源交換統一了供給服務的“混合形式”與“說服訓導”。在薩瓦斯看來,政府引入市場化、民營化的服務理念,推動了基層服務的安排轉向了多樣化、混合式與局部安排共存的服務形式[38]。這在政策工具與組織協作的結構化變動中表現鮮明。而貫穿于協同演化全過程中的“引導、激勵、教育培訓”等政策工具形式,印證了林德布洛姆堅持的“說服訓導”。其繼承了傳統勸導型的動員理念,優化“說服教育”的新形式,豐富道德激勵與能力提升的雙靶向,推動社會力量自覺服務集體利益[39]。

(2)組織化資源分配:由直接轉向間接

在城市社區服務供給的組織化過程中,初次分配與再分配是資源分配的重要方式。而政策工具與組織協作的協同過程,正是立足在資源初次分配的基礎上,創新資源再分配的過程。在具體演化過程中,激勵型工具由“引導、鼓勵”增加了“扶持、獎勵”的組合設計;能力建設型工具則由“資助”增添了“購買、培育與教育培訓”的安排。這種轉向培育了資源再分配推動組織多元化、多樣性發展過程中的公共價值與公共理性。其反映出政府的行政資源分配,由最初側重直接的初次分配(即以直接財政投入換取臨時短期內的資源輸送支持)豐富為間接的再分配(即以財政投入結構化提取長期持續的再生產資源)。與此同時,這實現了由“政府資源輸送—社會力量轉化—服務社區居民”,轉變為“政府資源輸送—社會力量轉化與社會力量發展并重—服務社區居民”。在資源分配由直接轉向間接的過程中,政策工具與組織協作的協同演化選擇性地留存了直接分配的可取之處,即緩解緊迫性的服務需求,維持政府服務職能的合法性。而間接分配,則將政府行政資源分配的價值目標多元化,獲取了資源交換的溢出效應。這種以直接分配為保障,向間接分配轉變的路徑,充實了資源鏈接的社會網絡,聚合了集體行動的公共資源。

(3)組織化協作重心:由懸浮轉向下移

政策工具與組織協作的協同目標是助推政府直接動員、整合社會力量。黨的十九屆四中全會提出,“推動社會治理和服務重心向基層下移,把更多資源下沉到基層,更好提供精準化、精細化服務”[40]。這種導向直接決定了治理主體、公共資源與公共服務等要素伴隨組織協作重心協同下移。因而,城市社區服務作為治理重心下移嵌入的公共場域,扮演著重要角色。在具體演化過程中,長期以來我國城市社區服務以自主型組織、官辦型組織為組織依托。受單位制影響,這類組織多將服務資源集聚到組織單位中,加之受組織單位獨立于城市基層社區開展生產生活的作用,社會治理與服務重心始終處于地方與基層社會邊界的交叉地帶,“懸浮”于城市基層社區之上。隨著演化過程發展,政府在政策工具中配置了向下賦權的“備案”的合法性過渡手段,及“培育、購買、扶持”等提升綜合能力的工具形式,共同孵化與助推以各類社區社會組織為代表的依附型組織成長,進而密切與社區居民聯絡。在此基礎上,依附型組織一方面扮演承接自主型組織、官辦型組織下移社區后的組織聯絡紐帶,學習二者的專業化能力與組織管理技能;另一方面為社區居民參與服務活動奠定了堅實牢固的組織載體,提供了動員居民的組織支持。在這過程中,社會組織、社區社會組織的生存空間與活動場域逐步下移,并嵌套在城市基層社區的服務供給體制機制中。由此,政策工具與組織協作共同推動了組織資源和多元組織一同由“懸浮”轉向“下移”,實現了組織與資源的“雙下移”。

(4)組織化協作擴散:由體制內部轉向體制外部

在城市社區服務的組織化過程中,組織化協作擴散的基礎是團結體制內組織,目標是整合體制外組織,構建體制內外組織互聯互通的協作網絡。這要求打破政府與社會的結構邊界,由政府內部行政組織協作轉向政府行政組織與社會多元組織協作。在具體演化過程中,組織協作的初期對象主要以自主型組織、官辦型組織為主。前者隸屬管轄區域內的行政管理系統,兼具配合轄區政府、街道和社區開展公共服務的義務。其一定程度上承擔了配合政府開展社會生產與生活的職能。后者歸屬于行政組織系統,具有“體制內”的身份標簽。這種協作并未真正涉及與覆蓋社會組織、社區居民,仍停留在體制內部的組織協作。后續的協同演化表明,政策工具推行的多層次資源輸送,支持與覆蓋了依附型組織、社區居民,囊括了草根志愿服務團隊、社區組織、社區社會組織等,由體制內部擴散到體制外部。在政策工具與組織協作的共同助推下,這種協作擴散的規模不斷擴大,且通過“教育培訓、培育、購買、扶持”等綜合手段提升組織服務能力。這進一步促進了體制內組織與體制外組織的業務交流、技能傳授與服務供給的知識學習,形成了“體制內組織帶動體制外組織開展組織學習,體制外組織轉化體制內組織專業能力”的氛圍。組織化協作擴散所延展的體制內部轉向體制外部過程,撬動了自主型組織、官辦型組織積聚的社會化專業化服務知識,進而向依附型組織、社區居民傳播服務活動知識,強化組織服務學習,提高二者的參與能力及水平。

4.政策工具與組織協作間協同關系的導向

政策工具與組織協作在協同演化過程中的相關變動表明,其是以“前一種工具形式”作為“下一種工具形式”的選擇基礎,且引入任意一種新的工具形式都經歷了“試行”到“推廣”的制度化過程。這同漸進主義強調的保持政策選擇整體上的不變,尋求微小而簡化的非激進政策選擇,從而取得連續累積的政策目標相契合[41]。這定位了政策工具與組織協作推動組織化過程中的深層導向,即“漸進組織化”。其表現在:其一,工具繼承上的漸進賦能。如政策工具中“監督管理”的功能性不僅局限于為政府化解組織動員的外部風險,逐漸增添了監督新的工具形式在執行過程中滋生風險的功能;組織協作中“政府與自主型組織協作”,由承擔補充社會力量匱乏的累積存量使命,累進增加了傳授新興組織專業化、社會化技能的功能。其二,工具組合由單一向多元的漸進優化。兩個維度類型由單一向多元的演化過程,聚焦了資源供給與組織多樣性的逐步優化均衡發展的特性。其三,工具屬性在“功能-價值”上的漸進疊加。政策工具與組織協作的協同,既是作為功能,同時在發揮功能的基礎上溢出價值。城市社區服務中,以“資助”為例,既是擔負了資源輸送,以推動組織協作發展的功能,同時逐漸地在供給組織資源支撐過程中,有機疊加提升組織專業能力的溢出價值。

事實上,我國城市社區服務的組織化過程長期寓于“去組織化-再組織化”的邏輯主線。“去組織化”代表著政府維系的他組織供給服務運行機制的消解。這成為組織化的轉折點,即服務資源的社會化、市場化流動與組織自主性強化的客觀事實。“再組織化”直面政府主導的他組織服務機制,核心議題是整合社會參與構建的自組織服務機制。二者因其過多地聚焦組織行為過程的“間斷”,缺失了對制度規范下的制度設計所維系的“均衡”的解讀,即政策工具與組織協作的協同過程中權力中心與結構關系的連貫性。而漸進組織化關注制度推動組織及其組織行為的穩定性、持續性。其集中在政府策略性繼承了權力中心的主導性,及其運行結構關系中政策工具與組織協作的過往經驗知識。因而,“漸進組織化”,與“去組織化-再組織化”在組織行為過程上形成了呼應,且在制度化過程上超越了二者對動態過程中組織化動員的穩定性、持續性的認識。這也正是政策工具與組織協作的協同關系優化組織化過程的獨特之處。

注釋:

① 根據研究需要,此處剔除了麥克唐奈及埃爾默在政策工具分類中的“制度變革”維度。該維度強調政策運行中的權力分配,事實上政策文本無法細化運行機制中授權的動態考察,因此去除該維度。詳見:MCDONNEL L M, ELMORE R F. Alternative Policy Instruments[R].Washington, DC:Rand Corporation, Nov, 1987.

②城市社區服務政策文件中提及大量組織,筆者在預覽全部政策文件基礎上,對話已有文獻,結合主體分類標準,對文件中所涉及的組織或個體逐個區分。這里不一一列舉。對存在性質交叉的組織,進行交叉歸類。

參考文獻:

[1] 方奕.中國“志愿者行動”的社會機制問題[J].中國青年研究,1996 (6):38-39.

[2] 仝志輝,溫鐵軍.資本和部門下鄉與小農戶經濟的組織化道路——兼對專業合作社道路提出質疑[J].開放時代,2009(4):5-26.

[3] 林尚立.民間組織的政治意義:社會建構方式轉型與執政邏輯調整[J].云南行政學院學報,2007(1):4-8.

[4][5] 吳彤.自組織方法論論綱[J].系統科學學報, 2001(2):4-10.

[6] 唐皇鳳.組織化調控:社會轉型的中國經驗[J].江漢論壇,2012(1):94-98.

[7] 劉開君,盧芳霞.再組織化與基層社會治理創新——以“楓橋經驗”為分析案例[J].治理研究,2019(5): 98-104.

[8] 李漢林,李路路.資源與交換——中國單位組織中的依賴性結構[J].社會學研究,1999(4):46-65.

[9] 張秀蘭,徐曉新.社區:微觀組織建設與社會管理——后單位制時代的社會政策視角[J].清華大學學報(哲學社會科學版), 2012 (1):30-38, 159.

[10] 陳偉東,吳嵐波.困境與治理:社區志愿服務持續化運作機制研究[J].河南大學學報(社會科學版),2018 (5):42-50.

[11] 何欣峰.社區社會組織有效參與基層社會治理的途徑分析[J].中國行政管理, 2014 (12):68-70.

[12] 劉春湘,邱松偉,陳業勤.社會組織參與社區公共服務的現實困境與策略選擇[J].中州學刊, 2011 (2):106-110.

[13] 高鑒國.社區公共服務的性質與供給——兼以JN市的社區服務中心為例[J].東南學術,2006 (6):41-50.

[14] 羅峰.社區公共治理與和諧社區的組織化構建[J].中國行政管理,2008(8):96-100.

[15] 楊君,徐選國,徐永祥.邁向服務型社區治理:整體性治理與社會再組織化[J].中國農業大學學報(社會科學版), 2015 (3): 95-105.

[16] 胡仙芝,羅林.社會組織化與社區治理研究[J].中共福建省委黨校(福建行政學院)學報, 2007(11):36-41.

[17] 斯科特 W R, 戴維斯 G F.組織理論:理性、自然與開放系統的視角[M].高俊山, 譯.北京:中國人民大學出版社,2011:12.

[18][19][20][21]薩拉蒙 L M.政府工具:新治理指南[M]. 肖娜, 等, 譯. 北京:北京大學出版社,2016:15-478.

[22] 皮埃爾 J,彼得斯 B G.治理、政治與國家[M].唐賢興,馬婷, 譯.上海:格致出版社,2019:92.

[23][28] LOWI T J.Four Systems of Policy, Politics, and Choice[J].PublicAdministration Review,1972(4):298-310.

[24][27] McDONNELL L M,ELMORE R F.Alternative Policy Instruments[R].Washington, DC:Rand Corporation, NOV, 1987:1-9.

[25] SCHNEIDER A,INGRAM H.Behavioral Assumptions of Policy Tools[J].The Journal of Politics,1990(2):510-529.

[26] HOOD C C. The Tools of Government[M]. London:The Macmillan Press, 1983:3-5.

[29] 龍永紅.官辦慈善組織的資源動員:體制依賴及其轉型[J].學習與實踐,2011(10):80-87.

[30] 鄧國勝.政府與NGO的關系:改革的方向與路徑[J].中國行政管理,2010(4):32-35.

[31] 俞可平.中國公民社會:概念、分類與制度環境[J].中國社會科學,2006(1):109-122,207-208.

[32] 陶海洋.依附理論的發展及其主要觀點[J].社會主義研究,2007(5):95-98.

[33] 王詩宗, 宋程成.獨立抑或自主:中國社會組織特征問題重思[J].中國社會科學,2013 (5):54-59.

[34] 孫發鋒.依附換資源:我國社會組織的策略性生存方式[J].河南社會科學,2019(5):18-24.

[35] 劉偉.內容分析法在公共管理學研究中的應用[J].中國行政管理,2014(6):93-98.

[36] 韋伯 R P.內容分析法導論: 第二版[M].李明, 譯. 上海:格致出版社,2019:24-26.

[37] 賈俊平,何曉群,金勇進, 等.統計學[M]. .北京: 中國人民大學出版社,2018:238-239.

[38] 薩瓦斯 E S.民營化與公私部門的伙伴關系[M].周志忍, 等, 譯. 北京:中國人民大學出版社,2017:71-72.

[39] 林德布洛姆 C. 政治與市場世界的政治-經濟制度[M].王逸舟, 譯.上海:生活·讀書·新知三聯書店,1992:76-77.

[40] 中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定[EB/OL]. 中國政府網, (2019-11-05)[2020-05-04]. http://www.gov.cn/zhengce/2019-11/05/content_5449023.htm.

[41] LINDBLOM C E.The Science of "Muddling Through" [J]. Public Administration Review,1959,19(2): 79-88.

(責任編輯? ?方卿)