術中氣腹壓對直腸癌微創手術后患者消化系統的影響分析

高山,何若冰,孫承宇

(沈陽市肛腸醫院普外科,遼寧 沈陽 110002)

直腸癌屬于常見惡性腫瘤,該疾病發病率和死亡率相對較高,目前,在直腸癌臨床治療中以手術治療為主。近年來,隨著微創技術日漸成熟,腹腔鏡手術在直腸癌治療中廣泛應用,并取得顯著成效,但臨床關于手術氣腹壓仍存在較大爭議,由于氣腹壓選擇不僅影響手術操作空間及視野,還會影響患者循環系統和呼吸系統,對患者機體造成不良影響,因此,合理選擇氣腹壓力對患者術后恢復具有重要意義[1]。本研究特收集本院收治的80例腹腔鏡直腸癌根治術患者為研究對象,對不同氣腹壓力對消化系統的影響進行分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2017年2月至2019年5月本院收治的80 例腹腔鏡直腸癌根治術患者,根據術中氣腹壓力分為低壓力組(8~11 mmHg)和高壓力組(12~15 mmHg),每組40例。低壓力組男22 例,女18 例;年齡44~79 歲,平均(61.5±4.5)歲。高壓力組男21 例,女19 例;年齡42~77 歲,平均(59.5±4.3)歲。兩組患者性別、年齡等臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。本研究經本院醫學倫理委員會批準。

納入標準:①患者活組織病理檢查、結腸鏡檢查均符合直腸癌診斷標準;②年齡>18 歲,<80 歲;③腫瘤下緣與肛門距離>5 cm;④血紅蛋白含量、白細胞均在正常范圍內;⑤患者及家屬對本研究內容知情并簽署知情同意書。排除標準:①心臟病、腎疾病、肝腦疾病;②惡性腫瘤、腹部手術史;③直腸癌多發病灶、遠處轉移;④妊娠或哺乳期女性;⑤凝血功能障礙。

1.2 方法 術前,所有患者飲食盡量選擇易消化食物為主,根據醫囑使用全腸道清潔液,提前做好胃腸道清潔;手術中左腿使用支腿架將其支起,左腿保持分開并做好固定,手術時醫生在患者右側操作;患者采取氣管插管進行全身經脈麻醉,密切監測患者氣道壓力、生命體征;采取腹部5 孔法進行手術,取臍上穿刺孔、臍孔作為觀察孔,將30°斜面鏡頭置入,主操孔選擇右髂前上棘內側偏下穿刺孔,輔操作孔取及左髂前上棘內側偏下孔和左右臍旁腹直肌外緣孔,采取德國STORZ 氣腹機,建立氣腹壓,低壓力組氣腹壓保持在8~11 mmHg,高壓力組氣腹壓保持在12~15 mmHg,每分鐘氣流量保持在2~3 L,術后患者保持平臥姿勢,術后6 h 將患者體位調整為半臥位姿勢,使患者保持順暢呼吸,并促進傷口引流。

1.3 觀察指標 ①觀察比較兩組患者淋巴結清掃數量、術中出血量、手術時間、禁食時間、排氣時間、腸鳴音恢復時間、住院時間;②觀察比較兩組患者術后并發癥(腹瀉、下肢深靜脈血栓、惡心嘔吐、腸麻痹)發生率。

1.4 統計學方法 采用SPSS 20.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料采用“”表示,予以t檢驗,計數資料采用[n(%)]表示,予以χ2檢驗,以P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者術中及術后指標比較 兩組患者淋巴結清掃數量、術中出血量、手術時間比較差異無統計學意義;低壓力組禁食時間、排氣時間、腸鳴音恢復時間、住院時間均短于高壓力組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表1。

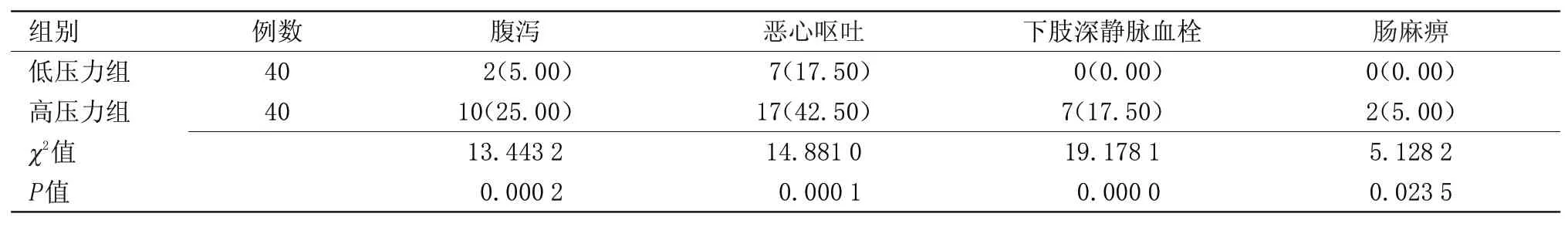

2.2 兩組患者術后并發癥發生率比較 低壓力組術后并發癥(腹瀉、下肢深靜脈血栓、惡心嘔吐、腸麻痹)發生率低于高壓力組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表2。

表1 兩組患者術中及術后指標比較()Table 1 Comparison of intraoperative and postoperative indexes between the two groups()

表1 兩組患者術中及術后指標比較()Table 1 Comparison of intraoperative and postoperative indexes between the two groups()

組別低壓力組高壓力組t值P值例數40 40淋巴結清掃數量(個)12.63±3.06 12.79±2.86 0.241 5 0.809 7住院時間(d)6.11±0.27 7.98±0.12 40.028 0 0.000 0術中出血量(mL)117.33±18.35 119.27±20.04 0.451 5 0.652 8手術時間(min)142.30±22.84 140.27±19.86 0.424 1 0.672 6排氣時間(d)1.29±0.67 1.93±0.55 4.669 5 0.000 0腸鳴音恢復時間(d)1.45±0.28 2.06±0.74 4.876 1 0.000 0禁食時間(d)3.12±0.23 4.69±0.76 12.505 0 0.000 0

表2 兩組患者術后并發癥發生率比較[n(%)]Table 2 Comparison of postoperative complications between the two groups[n(%)]

3 討論

近年來,外科技術日漸成熟,腹腔鏡直腸癌根治術代替開腹手術成為直腸癌常用微創治療手段,該術式對患者機體創傷小,術中出血量少,不會對周圍臟器造成較大影響,可緩解患者術后疼痛,避免腹腔粘連,但該術式在操作過程中需通過人工氣腹,保障手術視野,為操作醫生提供更清晰的手術視野,關于術中氣腹壓大小的設置,目前,臨床還存在較大爭議,氣腹壓力越大,腹部臟器分離越好,操作更加方便,但臟器負荷更大[2-3]。

本研究結果顯示,低壓力組(8~11 mmHg)和高壓力組(12~15 mmHg)患者淋巴結清掃數量、術中出血量、手術時間比較差異無統計學意義,提示,腹腔鏡手術氣腹壓力通常需保持在8~15 mmHg范圍內,即可滿足手術要求,雖對循環、呼吸、血氣等指標存在一定影響,但機體可有效代償。但低壓力組禁食時間、排氣時間、腸鳴音恢復時間、住院時間均短于高壓力組,差異具有統計學意義(P<0.05);主要因人工氣腹在撤出過程中會擠壓腹腔器官,導致器官缺血、再灌注,出現損傷,腸壁黏膜通透性和屏障功能被破壞,腸壁功能難以恢復[4]。另外,氣腹壓力過大,還會導致門靜脈壓力升高,胃腸血管回流受阻,腸壁出現淤血性傷害,腸壁、腸系膜受到壓迫,導致壓迫性損傷,出現炎性反應、腹瀉、下肢深靜脈血栓、惡心嘔吐、腸麻痹等不良反應,同時,氣腹壓力建立后,會產生內壓作用,腹膜中血液吸收CO2,隨著血液中CO2升高,內部環境協調性及細胞活性也會下降[5-7]。

研究結果表明[8-10],不同氣腹壓力對患者消化系統存在不同程度影響,因此,在手術操作時,需加強氣腹壓力控制,巡回護士應詳細了解患者病情,結合患者情況維持氣腹壓力在適宜狀態,避免氣腹壓力長時間維持在高水平,影響胃部供血、供氧,出現惡心、嘔吐、腹脹等情況,促進患者術后盡早排氣,恢復腸胃功能。

綜上所述,直腸癌微創手術中氣腹壓過高會損傷患者腸黏膜,影響患者術后腸道功能恢復,因此,在確保手術視野清晰條件下,應盡量降低術中氣腹壓力,以促進患者術后腸道功能恢復。