叔叔的池塘

文 陳小字

一

我的叔叔挖過一個大池塘,準備養牛蛙。挖池塘前,他在山的那邊開了一家豆腐店。我常常和小泥鰍去找他,沿著山腳下的小路。

豆腐店是兩間有灰色水泥外墻的小屋子,因為附近沒有公共廁所,男人們內急了就在墻根小便,太陽很好的時候那面墻就會散發出刺鼻的尿臊味。墻上用石子刻了很多“XX到此一游”的字,還刻著幾個大腦袋、四肢像木棍的小人。

靠路的那間是店面,一排木排窗,灶上坐一口大鍋,擺著幾口缸。里間,叔叔搭了張木板床,窗邊放著桌椅,桌上床上凌亂地散著書和換下來的衣服,大多數時候他都住在這里。

豆腐店緊挨著的山上有個廢棄的石子礦,銹跡斑斑的軋石機還架在半山,經常有孩子爬上爬下沖沖殺殺。我和小泥鰍從來不玩這種游戲,也不和班里的同學玩在一起。我是覺得他們幼稚。小泥鰍呢,除了我沒有別的伙伴。

馬路對面三間磚房帶個院子的是“綜合廠”,人們可以在這里碾稻米、加工玉米或番薯燒酒,在馬鈴薯收獲的季節磨淀粉,在油菜籽成熟后軋菜油,年關的時候做年糕,磨糯米粉。來來去去的人多,每天早上,這里自發聚起小集市,賣菜的賣雞蛋的賣蔬菜瓜果的都挑來籃子籮筐在路邊擺攤,“綜合廠”旁邊甚至還有家理發店,理發店也不全是理發的,一種據說是上海來的藥水能把女人的頭發燙彎,只要她們肯在店里罩著笑死人的碩大頭罩乖乖坐上兩個小時。開理發店的,是我們村里的姑娘桃意,我一度以為她會成為我的嬸嬸,每當我這樣以為的時候,她臉上的雀斑似乎不那么顯眼了。

我叔叔的豆腐店,怎么說呢?他為什么要開家豆腐店?他起個大早做出來的豆腐,大部分都被那幫朋友吃了。豆漿、豆腐腦、嫩豆腐、油炸老豆腐,關于豆腐的許多種吃法,我的叔叔如數家珍。

有時候忙上大半夜,他沒有賣出去哪怕一小塊豆腐,反而要貼出許多買豆子的錢。但是他似乎從來不為錢發愁。他的那幫白吃豆腐的朋友——都是跟他差不多年紀的青年,還有一個漂亮女人是他們“大哥”的女人,他們叫她“宋美齡”——沒有一個是為錢發愁的樣子,盡管他們都沒錢。

那是人人都沒錢的年代。

為錢發愁的,是我的母親。你看看她的臉就知道了。此外,她還要為叔叔發愁:你叔叔這樣下去,該怎么收場?你奶奶總有一天要死,看他怎么活。

我問她,你是為叔叔擔心呢?還是盼著奶奶死?

她會把手上有的隨便什么東西朝我扔過來,有時是一把豆子,有時是一只畚箕。這時,我沒命地逃,瘋狗一樣一口氣竄出長長的院子。如果手里碰巧是一只碗,她就強忍住怒火,黯然放下。會碎的東西,她舍不得扔。會敲破我腦袋的東西,她也舍不得扔。畢竟我是她唯一的兒子,據說有了我之后,母親被拖拽進鄉政府的面包車去醫院辦了結扎,她再也不可能生出另一個兒子來取代我。

奶奶也有一張為錢發愁的臉,但是她從來不跟我們說類似的話。她太寵叔叔了,以至于母親為此經常跟她鬧別扭。母親一說奶奶,伯母會迅速跟她結成同盟,哪怕頭天妯娌倆剛吵過架。最煩女人之間鬧別扭了,話又不說清楚,含沙射影,連下蛋的老母雞都被罵得滿院子亂撲騰。在這件事上,還是我爺爺干脆,最好別讓他看到叔叔游手好閑的樣子,否則肩上的鋤頭柄不分青紅皂白就橫掃過去了。基本上,爺爺一看到我叔叔就來氣,要不是奶奶攔著,叔叔早被他親爹揍死了。

我猜這些都是叔叔去開豆腐店的原因。

“含沙射影”這個詞,也是叔叔教我的。這個我得跟你說說,我的叔叔可真厲害,他在城里念過高中,奶奶說他差點就考上大學了,如果不是因為考試前生了一場病。除了老得只剩一把骨頭的茂修先生——反正他馬上要死了——叔叔就是我們村最有文化的人。

小泥鰍的理想是長大后成為我叔叔這樣的人,至于要不要開不賺錢的豆腐店,他一時想不好。我的理想是要“宋美齡”做我對象,只要她看上我一眼,我就能激動地唱一整夜的歌。

二

家門前水庫坡下,就是小泥鰍的家,斜坡上成片的毛毛草眼看著就要長到他家屋頂上去。小泥鰍的父親——沒有比他更老實的男人了——一天到晚只知道趴在地頭,任由他老婆麻雀一樣啾啾啾啾發脾氣,所有的孩子都敢跟在身后喊他綽號,不必擔心他會發火,因為他又聾又啞。

這些都不影響我跟小泥鰍的友誼。叔叔說過,男人之間交朋友不看出身和財富,交上了就是一輩子。

在全村都不再養豬的時候,小泥鰍的母親還養著兩只豬,他不得不在放學后割草喂豬。我能做的是陪著他,幫他拎半人高的竹籃子。

小泥鰍撅著屁股拿著鐮刀像個熟稔的農民割得飛快,我在他屁股后面一個勁地催。割完豬草,我們要去叔叔的豆腐店“做作業”。運氣好的話,還能吃上撒了蔥花的油煎老豆腐。

嗨嗨!這里有一只青蛙。我其實無聊地要死。

只是一只青蛙,有什么稀奇。小泥鰍頭也不回地說。

嗨嗨!這里有一條蛇。

小泥鰍扔了鐮刀,扭頭就逃,一直逃到水庫壩頂,才意識到我在騙他。他只是提提褲腰瞪了我一眼,從來不跟我生氣。

在水庫底里看壩上行人,有遙遙的感覺。兩個斜跨書包流著鼻涕的幼兒園男孩一人支一根木棍,學瞎子從水庫邊走過去,又摸索著歪歪斜斜走過來。我在心里默默數數,數到十八,其中一個小男孩就從壩頂滾下來了。我們大笑,小泥鰍笑得跌倒在草叢里。滾下來的男孩,還卡在石頭縫里,他摸摸一頭的包,突然娘們一樣放聲大哭。

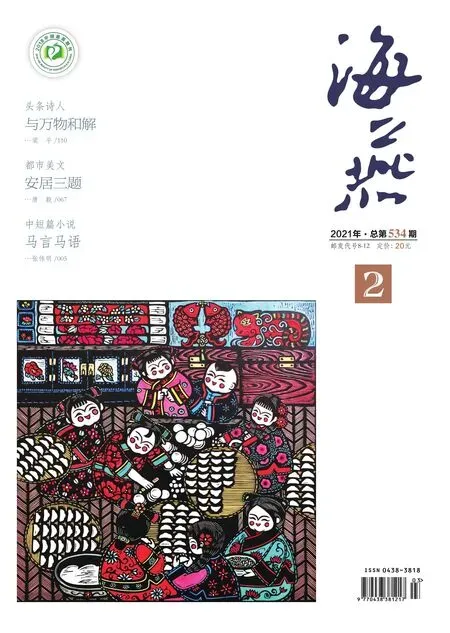

插圖:李金舜

真沒勁。

奶奶家的煙囪飄起青色炊煙的時候,我跟小泥鰍已經走在了去豆腐店的路上。路邊一排高高的夾竹桃還沒開花,灰色的青蛙在草叢里跳來跳去,夏天就要到了。心急的瓜農已經在地里修葺去年留下的西瓜棚,我用木棍撥開葉子,地上的西瓜才拳頭大。小泥鰍也拿根木棍,邊走邊抽打路邊的草,把青蛙紛紛趕進水田,像個叱詫風云的將軍。這是一天中他最快樂的時光。我最大的快樂,取決于能不能碰到“宋美齡”。

黃昏時,叔叔躺在床上看書,夕陽余暉從窗子里進來,一半投射在他腿上,一半投射在水泥灰的墻上。就像我們經常在抗戰電影里看到的那樣,他現在是被關進監獄的共產黨員。

“小家伙們,今天過得怎么樣?”他總是很高興的樣子,從床上一躍而起。他有一雙跟我父親一模一樣的眼睛,當他搔亂我的頭發的時候,又像我從來沒有存在過的哥哥。這一刻,我覺得就算沒有“宋美齡”也無所謂。

我和小泥鰍下象棋,叔叔在一旁觀戰。后來桃意也來了,她穿了件粉紅色的襯衫。幾天不見她胸口的大包快把襯衫扣子撐開了。小泥鰍也注意到了,他的目光一下子發直。

唯獨叔叔似乎沒發現,他們并肩站著說話,在談一本她正在讀的小說。叔叔熟練地說出一個漫長而拗口的外國名字。桃意目不轉睛地看著他,他們兩個看起來多么般配。如果我是叔叔,就找桃意做對象。不會有更好的姑娘了,他還等什么呢?

桃意一定是喜歡叔叔的,不然她為什么一趟趟找叔叔借書?鬼知道她能不能看懂。

母親說桃意是有婆家的。我不信,反正我從來沒見過她男人。

三

“宋美齡”的男人,叔叔他們喊“大哥”的人,是個斯文的中等個子青年,也是他們之中唯一戴眼鏡的。他開口說話的時候,一屋子的人都沉默下來,崇拜地看著他,連同我的叔叔。他們眼中的光芒,能把我肉麻死。

我奶奶別提多喜歡他了,因為他不要臉地認我奶奶做干媽。他摟著我奶奶的肩,一手拎著籃子去院子里摘南瓜或者摘絲瓜,仿佛他真是她的兒子。不消說,我奶奶樂得滿臉開花,好像從來沒有過兒子似的。

“大哥”神出鬼沒,交游廣闊。有時候,他會帶著時髦的城里人過來,男男女女,口音聽起來都嗲嗲的。他們一起來看我奶奶——多半趁爺爺不在的時候——家里就像過年一樣熱鬧。我的叔叔為此而驕傲。他們剛到村口,他就老遠迎出去,一行穿喇叭褲花襯衫的時髦年輕人交談著笑著,眾目睽睽之下穿過半個村莊。叔叔是主人,他們因他而來,半個村的女人和孩子都站在院子里行注目禮。只有這個時候,他不再是人們眼里的“懶漢”。

所有能坐的凳子都被搬到了院子里。他們說著我聽不懂的話,什么“主義”,什么“道路”,小泥鰍出神地聽著,但我敢擔保他也一句都聽不懂。

一個說話結結巴巴的青年,經常朗誦他自己寫的詩。在他朗誦的時候,結巴突然好了。每個人都靜靜地看著他,像是長在同一棵樹上的葉子,靜靜地看著他因激動而微微發紅的臉。他寫的叫什么詩啊!反正我一句都聽不懂。要是我寫了這樣的詩,別說朗誦,還是鉆地洞算了。

但是光看著他們的樣子,就讓人覺得長大是件多么美好的事。他們在一起,念亂七八糟的詩,就很美好。

我母親分明不覺得。她在掃院子,為了能側耳聽聽他們在講些什么。

“讀這么多書有什么用。”我聽出來了,她是在說我叔叔,“不肯下地,還交一堆亂七八糟的朋友。”

“那明天開始我不去念書了?”我問她。

她用手中的掃帚趕我:“你敢!看我不打死你!”

出爾反爾的成年人。

有一點母親跟我一樣,她也不喜歡“大哥”,認定就是他把叔叔帶壞了——這點我倒是不認同。“大哥”跟著叔叔喊她“小嫂嫂”的時候,她只是鼻孔哼一聲算是回答。可是有一次, “大哥”不知從哪里搞來一匹棕色的馬,還帶著稀罕的照相機幫每個人都拍了照。他給我母親拍得特別多,“小嫂嫂,你真上照。”他一會兒蹲下一會兒站起,很賣力地擺弄相機,還不忘恭維我母親。

從母親有點害羞的臉上看得出來,她被“大哥”收買了。在大家的提議下,她甚至跟“宋美齡”拍了合照——天知道她有多討厭這個過分漂亮的姑娘——她扭扭捏捏地笑著,一只手緊拽著衣服下擺,“宋美齡”親熱地挽著她另一條胳膊,一頭神采飛揚的卷發都快拂到母親臉上了。

照片到手后,母親看著合照說,這是她拍過的最難看的一張——事實確實如此,因為“宋美齡”顯得太美了——我以為她會撕了,但她只是把它夾到玻璃鏡框下,壓在其它照片后面。

想到我家鏡框下面藏著一張“宋美齡”,就讓我興奮不已。

四

就像你看到的,我沒有提過我的父親。父親在鎮上的工程隊里,天南地北地鋪路造房子。在我的整個童年和少年時代,父親長期缺席。也沒有什么可遺憾的。我有叔叔,還有對我很好的小泥鰍的父親,我喊他阿伯。盡管他聽不見,也會用滿臉笑容回應,會記得分剛摘來的黃瓜西紅柿香瓜給我,也會在大雨沖塌道路時,一臂夾一個孩子,哇哇叫著,蹚過積水的路面,把我和小泥鰍送到學校。

一個男人聽不見是多么幸福。如果你見識過小泥鰍母親的嘮叨,她紫色的厚厚嘴唇就像一部永不停息的插秧機,那么多的牢騷能源源不斷地吐出來——僅從這點看,就值得為了我父親松口氣,母親顯然比她好多了——她的牢騷是有理由的,嫁給了一個又聾又啞的男人,夫妻間一輩子沒有語言交流的樂趣,難道不應該讓她多說兩句?

我并不討厭小泥鰍母親,也因為她是唯一堅持叫小泥鰍大名的人,雖然總是在支使他干這干那,不像我母親,天天喊我“石頭”:石頭,你還不寫作業!石頭,你還不上學去!石頭,你還不睡覺!石頭,你再這樣皮,小心你父親回來揍你!

我才不怕她呢。等父親回來,她早就忘了這事。最多在提起我的學習成績時,她會嚷嚷著說,你兒子我管不住了!好像我是父親一個人的兒子,而不是她的。

小泥鰍的母親還會做各種各樣零食,再也沒有比她更貪吃的女人了。我猜想,一定是她身上某部分強大的欲望,一半變成了說話欲,一半變成了食欲。

小泥鰍的書包里常常能翻到吃的,炒花生、爆米花、炒番薯片,還有一種我們都沒有見過的小吃,用面粉捏成不規則形狀油炸,叫做“貓耳朵”。

奶奶說過小泥鰍母親的“來歷”——這個詞在我們一覽無余的鄉村,多么神秘——“那是一個每個人都餓慘了的大荒年,”奶奶說,我們不太明白“荒年”的意義,“小泥鰍外公帶著女兒逃荒,一路要飯過來。到我們這里,女孩被小泥鰍奶奶收留了。女孩長大后,成了小泥鰍的娘。”

我跟小泥鰍面面相覷,忍不住倒吸一口冷氣:他奶奶太有先見之明,居然知道女孩以后會生出小泥鰍。要是當時沒收留下來,現在的小泥鰍不知道在哪里要飯呢。

荒年是什么呢?

奶奶說荒年就是所有的土地都不長莊稼,沒有吃的,有人吃土,有人吃糠。

那時候,院子里的橘子剛剛掛了滿樹的果,我們覺得奶奶也挺會嚇唬人的。

土地不長莊稼長什么呢?像小泥鰍他爹那些黝黑的土地,每一顆土粒就像過年的糯米粉那樣細膩,隨便插株苗下去,都能開出花,怎么可能不長莊稼?即使是無人看管的山上,到了季節都能結出桃子李子梨頭楊梅,就算沒有米飯,還可以到山上摘果子吃。

城里人才會有荒年,看看電視里的他們,沒有一寸用來種莊稼的土地,馬路大得像操場,公園里那么大的地方都用來種花。背著奶奶,我們對荒年不屑一顧,有小泥鰍爹在,荒年什么的都不用擔心。實在不行了,還可以殺了他家的大水牛燉肉吃,老大一頭,夠我們許多人吃好幾頓的。

盡管如此,差點去要飯的命運還是讓小泥鰍有些沮喪。我很仗義地安慰他:“不是還有我嘛!”

五

到了收割水稻的日子,不下地的叔叔也避不開了,爺爺會像趕鴨子一樣把他趕進水田。換了我的話就反抗,可叔叔不敢。他把褲管卷得高高的,露出白皙的小腿肚,姑娘一樣坐在倒扣的木盆上,割幾棵挪一下木盆。路過的村民都取笑他,說我爺爺養了個少爺。你想想,爺爺的臉該拉得多長,可是叔叔的臉色也不比他好看多少。

只有這幾天,我們和奶奶家混一起過。因為父親不在家,爺爺、伯父和叔叔得把我家的水稻也收割掉,小泥鰍的父親也會來幫忙,男人們都下田去,女人在家里做飯,菜要比平時豐盛許多,晌午一餐饅頭、下午三點的肉絲湯年糕都送到田邊去。一吃上肉絲湯年糕,我就把叔叔的窘迫處境徹底忘了。

割完水稻就要曬稻谷,叔叔和我被派去操場看管。我們靠在香氣芬芳的稻草跺上,一人拿一本書,用扎了紅布條的竹竿趕走偷食的麻雀,要一直坐到太陽下山。

初夏的太陽還不算毒辣,曬在身上叫人直打瞌睡。叔叔很快鉆在草垛里睡著了。他穿著快散架了的塑料拖鞋,一只花麻雀在他腳邊走來走去,我抓了一把稻谷逗它,它不為所動。在我拿來畚箕想罩住它時,它敏捷地飛走了。

日頭照在攤得薄薄的稻谷上冒著水蒸氣,隔著曬谷場看,路上走的人都虛了影,睡意襲來時我決定去另一個操場看小泥鰍。

在光禿禿的水田旁我碰到了桃意,經過一場收割,她變成了黑妞。她好像哭過,眼皮腫腫的不好看,但是新燙的卷發為她加了分。她問我,你叔叔呢?

我回頭指指操場:“在睡覺。”

她摸我的腦袋,這讓我有點害羞。擦身而過的時候,我聞到一陣好聞的氣息,像春天陽光下的桃花。為了掩飾突然的心跳,我撒腿向小泥鰍奔去。

喊一聲小泥鰍,他就從某個稻草垛后面鉆出腦袋,神秘地沖我招手,等我走近,看到他的另一只手上夾著一支點燃的煙。

“哪來的煙?”我說。

“我爹那里偷來的。”

我接過他遞來的煙,在他慫恿的目光下吸了一大口,憋住嘴巴,興奮地看著煙從鼻孔飄出來。

“不是這樣的,得吞進去。”他給我示范,吸一口后咳嗽起來,“男人要學會抽煙。”他邊咳邊說。

我們一支接一支,抽掉了小泥鰍偷來的半包紅梅,舌頭都麻了。

我暈乎乎地回去找叔叔。他不在原先睡覺的地方,但是我剛坐下來就聽到了他的聲音,“不要這樣。”他說。然后是桃意帶著哭腔的聲音:“你真的要看我嫁給一個流氓?”

“我自己都不知道出路在哪里。我根本養不活自己。”

“你是嫌棄我有過男人。”

“你想哪去了。”

我在另一個稻草垛的背后找到了他們,兩人并排坐著,中間隔著半米的距離,他們身上頭上都沾滿草,好像剛在草堆里打過滾。

六

大概中秋節以后,桃意真的出嫁了,嫁給外地一個有摩托車的男人。聽說男人比桃意大十歲。

出嫁前幾天,她穿著嶄新的大紅色毛衣,還涂了白粉和口紅,抱著一疊書來家里還給叔叔。

叔叔讓她坐,她看看那張鋪了藍白色格子床單的床,又環視一下整個屋子,衣櫥、方桌和墻角參差不齊疊著的各種書,然后,像個來村里視察的鄉鎮干部那樣走了出去。

“還不是桃意她爹看中男方有輛摩托車。”母親當著叔叔,不屑地對我說,“年紀差這么多,還不如嫁給你叔叔。”

“不是叔叔沒出息嗎?”

她罵我灰孫子:“灰孫子!你叔叔白對你好了!”

接替理發店的,是桃意的妹妹桃芳,一個有滿口齙牙、不愛說話的二十歲姑娘。本來經常坐在理發店里閑聊的一些年輕人,也忽然都消失了。路過理發店,每次都看到桃芳一個人坐在空空的鏡子前,梳理她的一頭短發。

我看不出叔叔是不是難過,照理說也沒什么好難過的,是他自己把桃意送給了一個老流氓。這事別人不知道,我可知道。

日子還在照舊,“大哥”帶著“宋美齡”還是隔上十天半月就來看他。如果說有什么改變,那就是有一天,叔叔跟我說他要養牛蛙。

“大哥”他們給他湊了一千元錢,他關了豆腐店,真的承包了一塊地,準備挖個池塘。他跟“大哥”約好,半個月后池塘挖成,一起來家里吃飯。

對這件事最上心的,要數我奶奶了,因為叔叔終于像個真正的農家孩子一樣,準備在土地上謀生,她每天下午都要顛著小腳給叔叔送一次點心和水。爺爺呢,既不反對,也沒說贊成,但他會在每天忙完農活后,扛著鐵鍬去幫叔叔挖池塘,小泥鰍的父親如果收工早,也會跳進淺淺的坑里,把泥土鏟到外面。

叔叔挖的坑,足有三間屋子那么大,小泥鰍說可以養下一個村的牛蛙。我們都沒見過牛蛙,據說是兩倍大的青蛙,城市的餐館買去,殺了它吃肉。

一個星期以后,叔叔看起來跟真正的農民沒什么兩樣了。他穿著藍色的勞動布外套,一條同樣顏色的卡其褲子,沾滿了泥巴的土黃色軍用鞋,已經能很熟練地使用工具了。他會在握鐵鍬的手太干時吐口唾沫滋潤一下,拱起背對付那些難以搞定的堅硬土塊。

我和小泥鰍在空曠的田野里烤火,枯干的荊棘在火堆里噼里啪啦響,我們把土豆埋在火堆里,它慢慢冒出香氣。我們把蠶豆埋在火堆里,聽它們炸響,慢慢冒出香氣。我們把家里偷來的年糕、芋艿頭、魚鲞,一切能埋到火堆的東西,統統埋到火堆里,它們統統冒出香氣。

叔叔挖土累了會在坑底躺一會,我們學他的樣子,并排躺在他身邊,看天上的白云飄來飄去,想象自己是一棵被凍傻了的大蘿卜。

有時候他會從坑里出來抽支煙,坐在地上歇一歇,愉快地哼著歌。或許是漸漸成型的池塘讓他快樂。他在坑邊比畫,說等“大哥”籌到了錢,要在這里這里建兩間房子,要把家里的書都搬來,賣了牛蛙后再去買很多書。晚上,他就可以躺在床上,聽著一池塘的蛙鳴看書。

照我看,賺到錢后,他最應該做的是先娶個老婆。他是二十七歲還是二十八歲?按照我奶奶的說法,是叔叔眼光太高;我母親則認為不會有姑娘看上他。在這件事上,我傾向于奶奶。

過了大概十天,“宋美齡”突然來了。她像是老了十歲,她說,“大哥”被抓了,關在城里的看管所里。叔叔扔了鐵鍬拔腿就跑。

叔叔從城里回來后,失魂一樣在家里躺了一天一夜。我很想問問他,“大哥”為什么會被抓起來。看看他的臉色,我什么都不說了。

第二天,他起了床,還是沒去地里。

我和小泥鰍還是天天去坑邊烤火,等著叔叔回來繼續挖。那個坑,現在已經快到我屁股上了,就是說,馬上可以完工了。

但是,他再也沒有來過。

七

第二年開春,叔叔開始跟著爺爺下地去。我不喜歡看他扛著鋤頭低頭走路,還是喜歡看他挖坑的樣子。

他似乎忘了那個土坑,也忘了蛙鳴和堆滿了書的房子。那個坑,我們去看過,里面長了草,積滿了雨水,已經變成真正的池塘。

紫云英開滿水田的時候,小泥鰍家的水牛被汽車撞了,它在馬路上發了瘋,把小泥鰍他爹一頭撞出十多米遠,拋在半空,又重重地摔了出去。

那是一個看起來很平常的日子。我們放學后,小泥鰍他爹已經被送去了醫院。到了掌燈時,又被送回來,“他死了。”母親說著哭了起來。

我不敢相信這是真的。

小泥鰍家滿院子的人,他們在說著那輛闖禍的汽車,“開得飛一樣”。汽車的主人,差人送來了兩千元錢。據說是從城里來的大老板,剛剛買下了“綜合廠”和旁邊的土地,準備辦什么工廠。

“一條命,就值兩千元錢。”他們說。

“有什么辦法呢?人家是大老板,鎮長見了他都要陪小心的。”

“去問茂修先生要個主意吧。就這么算了嗎?”一眾人附和。

院子里什么時候搭了一個帆布棚,小泥鰍他爹躺在棚下的門板上,看起來跟睡著了沒什么兩樣。小泥鰍媽坐在門板前,眼淚鼻涕沒命地哭,誰都拉不起來。

茂修先生柱著拐杖來了,人們恭敬地叫著“茂修先生”,自覺讓出一條路。他走到棚下,看了看小泥鰍他爹,長長嘆口氣,“囡啊,你現在不能光顧著哭,”他對小泥鰍娘說,“你得先把家交出來,我們才好辦事。”

聽了這話,小泥鰍娘馬上就止了哭聲,抹把臉,從口袋里掏出一串鑰匙,“茂修先生,你得替我做主。”她說著又哭了。

“先生,這事就這樣算了?”有人問。

茂修先生默不作聲,青筋畢露的雙手死死撐在拐杖上,嘴唇開始哆嗦起來,最后他仰頭向天望了一會,一字一字地說:“還能怎樣。”

小泥鰍跪在門板的另一邊,靠近他爹頭部的地方,母親說他已經跪了一個多小時,“你去把他拉起來。”母親推我。

這時,小泥鰍突然對他爹打起了手語。我第一次看到小泥鰍會打手語,他沒有哭,只是在那里不停地比畫,我一句都看不懂。

我拉他,他說:“我要陪他說說話。”

我也應該陪著小泥鰍的,可是母親早早把我攆回了家,她說有死人的地方不吉利。回家后下起了暴雨,母親拿起一把傘又出門了。我躺在床上,聽雨水沖刷著屋頂,想著打手語的小泥鰍。

失去了父親的小泥鰍好像沒什么兩樣,只是手臂上多了一塊黑布。他母親坐在門檻上天天要哭上起碼三場,早上醒來哭,晚上入睡前哭,白天想到了什么又突然哭了。大概因為經常哭,她都沒時間再嘮叨了。

叔叔幫他們修好辦喪事時倒塌的豬圈,兩頭過完年剛買來的豬仔,躺在墻角哼哼著。

我總以為小泥鰍他爹還會回來,穿著沒人再穿的蓑衣,嗬嗬笑著,遞給我一只帶著露水的西紅柿。

忘了說那頭受傷的大水牛,發完瘋后沒幾天就死了。沒有人愿意埋它,它龐大的尸體倒在路邊叮滿了蒼蠅,一天天腐爛。

那是我們十二歲那年的春天,連續半個月沒日沒夜的暴雨把滿山的桃花打得稀巴爛,那一年的桃樹沒有掛一顆果子。“大哥”和“宋美齡”漸漸淡出我們的記憶,我喜歡上了新來的語文老師,一個長發大眼睛的白皮膚姑娘,她的嘴角有米粒大的酒窩。

小泥鰍爹做完七七,他摘掉了手臂上的黑布。我們坐在水庫壩上,熟練地抽著煙,聽著嘩嘩的流水。不知道小泥鰍的煙是哪來的,我也從來不問。

“現在他真的走了。”小泥鰍說,“不會再有人叫我小啞巴,但我也沒爹了。”

“你為什么不哭?”

“他不喜歡我哭。”

八

叔叔蹲在小泥鰍家的地邊,他爹種下的茄子已經開出了紫色的花。“不會再有這么好的土地了。”他埋著頭,說。

風吹過,到處是泥土和青草的芬芳。我學叔叔的樣子深深吸一口氣,閉上眼睛,把它保留在胸腔里。

“感覺到了什么?”叔叔問。

“什么都沒有。”

他不再說話,或許我早就注意到他變得越來越沉默了。但是村里每個男人都這樣,我爺爺,死去的小泥鰍的爹,連最有文化的茂修先生也是。沉默的叔叔看起來就像一個打算種一輩子地的農民。再也沒有人說他是懶漢了,可爺爺似乎并不為此高興。不管是和叔叔一起去地里,還是傍晚從地里回來,他都走路帶風,把叔叔遠遠拋在后面,氣呼呼的樣子,好像誰欠了他幾百元。

叔叔的另一個變化是開始去找茂修先生。一般是下雨天的傍晚,每次去,都把我晾在一邊,兩個人在房間里一坐就是很久。我在寬闊老舊的屋檐下里等他,看雨水從屋檐成串流下來,一格一格數著鋪在地上的石板。圓圓的木柱子旁有一只石臼,上面停了蜻蜓。

我不敢催叔叔,也不知道他們都說些什么。有些時候他們似乎什么都沒說,只是默默對坐著,像一對非常默契的父子。如果他們擺起棋盤,叔叔就會招我進去。

“好好看著,不許說話。”他說。

其實不用他叮囑,見到茂修先生我根本連大氣都不敢出。雖然他比很多老年人都要和藹,偶爾還給我兩顆糖,仿佛我是個穿開襠褲的小孩。

茂修先生下棋很慢,慢到你以為他在打盹。我無心觀戰,一雙眼睛不停地打量這間神秘的屋子,發黑的地板上有清晰的木頭紋路,一張雕花大床,一張八仙桌,另外就是靠墻好幾個鑲了玻璃門的黑柜子,里面都是書。

要一直到天色發灰,茂修先生把我們送出大門,站在有石頭雕花的大門口,頭頂是一大片灰色的墻。他看起來真是太老了,一陣風就可以把他刮跑。

我和小泥鰍照舊上學,下雨天穿著套鞋蹚過積水的路面,放學后陪他割豬草,偷偷抽煙。

就是這樣一天天地過去。

有一天放學回家,母親告訴我叔叔去了城里,“你叔叔,”她偷偷跟我說,“偷了小泥鰍家的錢。被你爺爺用扁擔揍了。”

“不可能!”

“還能是誰偷的?就你叔叔幫他們砍柴,每天進進出出。”她臉上了然的表情,好像一切早在意料之中,“小泥鰍媽說,你叔叔有坐牢的朋友,會偷錢也不奇怪。”

奶奶坐在飯桌邊抹眼淚,爺爺背對門站著。兩人正在吵架。

“我自己生的兒子,會不會做賊我還不知道?”爺爺說。

“那你還下這么狠的手!”

“不狠他會走?留在這里還能有什么出息?連這種事都能賴到他頭上來,他早就應該走。”

想起那些抽不完的煙,我立刻明白是怎么回事了。在水庫斜坡上的茅草叢里,我找到了小泥鰍,跟他狠命對打一頓。

到我們終于打不動了,躺在草堆里,臉上都是茅草劃傷的痕跡。

“為什么不說?”

“我不敢。”他無聲地哭了,“我也不知道會變成這樣。”

我也想哭,但是哭也找不回叔叔,他已經去了不長莊稼的城里。我還來不及告訴他,他的池塘里,已經長了魚。