國醫大師張磊教授“滌濁法”為主治療痛風80例*

羅珊珊,劉文禮,辛凱,周淑娟

1.河南中醫藥大學第三附屬醫院,河南 鄭州 450008;2.河南中醫藥大學,河南 鄭州 450046

痛風是單鈉尿酸鹽晶體誘發機體炎癥反應的一種代謝性風濕病[1]。臨床以痛風急性期最多見,其特點是沉積在關節腔的結晶體不斷刺激關節囊、滑囊、軟骨、骨質,最終可見關節及軟組織紅、腫、熱、疼痛劇烈的臨床表現。中醫學中有“腳氣”“痛風”“白虎歷節”等病名,《丹溪心法·痛風》曰:“痛風者,四肢百節走痛也。”朱丹溪《格致余論》曰:“痛風者,大率因血受熱已自沸騰……所以作痛,夜則痛甚,行于陽也”。

國醫大師張磊教授,主任醫師,第二批全國名老中醫藥專家學術經驗繼承工作指導老師。張教授從病因上繼承了李東垣“今觀此方爽塏……蓋多飲乳酪醇酒,水濕之屬也……故下疰于足,積久而作腫滿疼痛,此飲之下流之氣所致也”的飲食致病觀;從理論上繼承了《素問·湯液醪醴論》“去菀陳莝……開鬼門,潔凈府,精以時服,五陽已布,疏滌五臟[2]”的觀點。張磊教授認為飲食不節、感受濕邪是導致痛風發病的誘因,濁邪內蘊致脾胃運化失調,體內水液代謝失常,導致三焦功能失衡,阻滯臟腑,氣化失司,津停則痰生,血停則瘀成,痰、濕、瘀等穢濁之邪,閉阻經脈,化熱化毒,發于肌膚、筋脈、關節則可見“痛風”。張磊教授臨證時發現,痛風多見諸多濁阻之病證,故立滌濁之法,同時又根據濁邪阻滯的臟腑不同,選方用藥亦有不同。從治療思路上繼承了《素問·經脈別論》“飲入于胃,游溢精氣,上輸于脾,脾氣散精,上歸于肺,通調水道,下輸膀胱,水精四布,五經并行”的理論。通過調理三焦之肺、脾、腎三臟而治療痛風[3-4]。張磊教授根據痰濕瘀之濁邪停滯部位不同,組合經方千金葦莖湯、二陳湯、四妙散三方治療痛風,收到良好療效,不僅可緩解疼痛,在降低血清尿酸的同時,還可改善血脂血糖等代謝綜合征。筆者采用“滌濁法”在內的四聯療法治療痛風,取得滿意療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選擇河南中醫藥大學第三附屬醫院風濕骨病科自2016年1月至2019年12月收治的80例痛風急性期患者為研究對象,其中男78例,女2例;年齡14~79歲,14~40歲者44例,41~60歲者26例,61~79歲者10例。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷標準 參照《臨床診療指南·風濕病分冊》[5]的診斷標準。

1.2.2 中醫診斷標準 符合《中醫病證診斷療效標準》[6]的診斷標準。

1.3 病例納入標準①符合上述診斷標準;②已知情并同意受試的患者;③處于痛風的急性發作期者;④同時未服用其他治療痛風藥物者。

1.4 病例排除標準①不符合病例納入標準的患者;②排除有其他系統嚴重疾病或全身臟器功能衰竭者,或其他可能影響檢查指標的患者;③對口服的非甾體抗炎藥、非布司他片、千金二陳四妙湯,外用熱痹散成分過敏及不能耐受者;④伴有活動性胃腸道疾病的患者,或在本研究前1個月內有消化性潰瘍的患者;⑤妊娠及哺乳期婦女;⑥臨床資料不完整者。

1.5 病例終止、剔除標準①用藥后出現不良反應,且療效無法判斷者;②未按規定服藥者;③未在入院后及出院前分別測定血清尿酸(serum uric acid,SUA)及C反應蛋白(C reactive protein,CRP)水平,入組資料不全者。

1.6 治療方法

1.6.1 基礎治療 治療前對患者進行健康教育及心理指導;治療中告知患者要避風寒、風濕,勿勞累,低嘌呤飲食,每日飲水量>2 000 mL。

1.6.2 藥物治療 給予“滌濁法”為主的四聯療法治療:①飯后口服非甾體抗炎止痛藥依托考昔片(杭州默沙東制藥,生產批號R028847),每日60 mg,連用3~7 d。②非布司他片(江蘇萬邦生物醫藥股份有限公司,生產批號1811738),每日40 mg。治療2周后SUA仍高于360μmol·L-1,非布司他片的劑量可增至每日80 mg。③采用我科自制中藥熱痹散外敷患處,藥物組成:鹽黃柏、大黃、姜黃、白芷各160 g,陳皮、蒼術、厚樸、生天南星、甘草各60 g,天花粉320 g,冰片10 g,兒茶、血竭、樟腦、丁香各20 g。上述藥物研為細末后混勻過篩,使用時取藥末適量,用蜂蜜、水適量混合調勻,貼敷于腫痛關節處,6 h換藥1次,連續用藥3~5 d[7]。④口服千金二陳四妙湯,具體藥物組成:生薏苡仁、冬瓜仁、白茅根、土茯苓、石膏、茵陳各30 g,茯苓、澤瀉各20 g,山慈菇、豬苓各15 g,苦參、鹽黃柏、炒蒼術各12 g,桃仁、半夏、陳皮、連翹、地龍、延胡索、甘草各10 g。水煎溫服,日1劑,每日3次。

1.7 觀察指標

1.7.1 安全級別 1級:安全,未見任何不良反應;2級:比較安全,在未做任何處理的情況下,小程度的不良反應仍可繼續給藥;3級:存在一定安全問題,做處理后,中等程度不良反應可繼續給藥;4級:嚴重安全問題,因嚴重不良反應,中止本試驗。

1.7.2 生化指標 檢測所有患者治療前后SUA、血肌酐(serum creatinine,Scr)、血沉(erythrocyte sedimentation rate,ESR)、C反應蛋白、空腹血糖(fasting blood glucose,FBG)變化情況。

1.7.3 臨床癥狀積分 參照11點腫脹、疼痛程度數字等級量表[8]制定評分標準:關節、皮膚無腫脹或腫脹消失計0分;關節、皮膚腫脹、皮色發紅計1分;關節明顯腫脹、皮色紅計2分;關節高度腫脹、皮色暗紅計3分。正常的關節活動計0分;輕度受限的關節活動計1分;明顯受限的關節活動,但可自理計2分;嚴重受限的關節活動,不能自理計3分。無疼痛為0分;輕度疼痛,但仍可從事正常活動為1~3分;中度疼痛,影響工作,但能生活自理為4~6分;比較嚴重的疼痛,生活不能自理為7~9分;劇烈疼痛,無法忍受為10分[9]。

1.8 療效判定標準參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[10]制定判定標準。臨床控制:關節紅腫、疼痛等癥狀消失,關節活動正常,積分減少率≥95%;顯效:關節紅腫、疼痛等癥狀消失,關節活動不受限,95%>積分減少率≥70%;有效:關節紅腫、疼痛等癥狀基本消除,關節活動輕度受限,70%>積分減少率≥30%;無效:關節紅腫、疼痛等癥狀與關節活動無明顯改善,積分減少率<30%。

積分減少率=(治療前積分-治療后積分)/治療前積分×100%

有效率=(臨床控制+顯效+有效)/n×100%

1.9 統計學方法運用SPSS 20.0統計軟件處理,計量資料采用均數±標準差(ˉx±s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 80例痛風患者臨床療效分析80例痛風患者中,臨床控制70例,占比87.5%顯效8例,占比10%,有效1例,占比1.25%,無效1例,占比1.25%,有效率為98.75%。

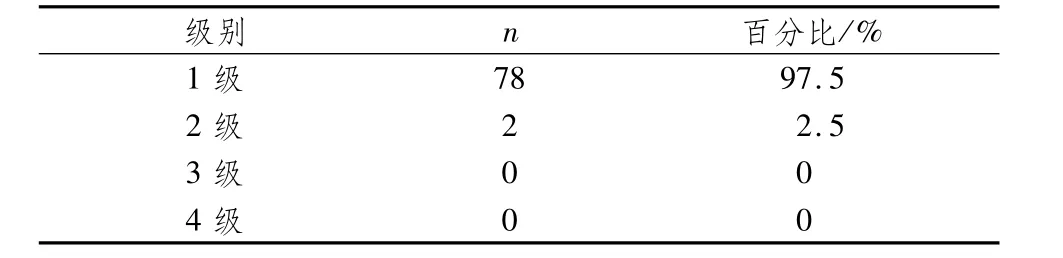

2.2 80例痛風患者治療安全級別比較80例痛風患者中,僅1例患者出現較輕的胃腸道不適,1例因外用熱痹散后足部出現輕度皮疹,停藥后癥狀消失,其余78例患者均無任何不良反應,1級安全性78例,2級安全性2例,充分說明四聯療法治療痛風急性期無明顯不良反應,安全有效。具體結果見表1。

表1 80例痛風患者治療安全級別比較

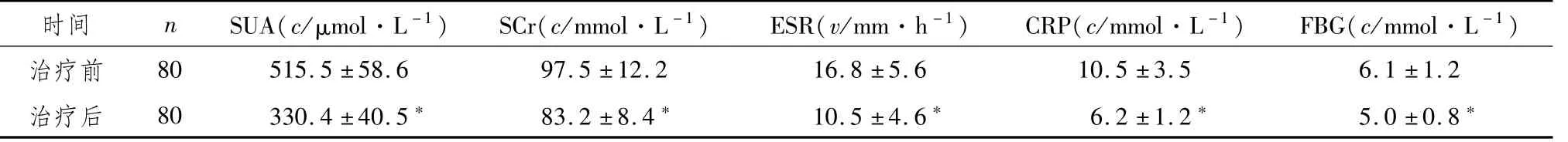

2.3 80例痛風患者治療前后生化指標變化情況比較80例患者治療后SUA、SCr、ESR、CRP、FBG水平均低于治療前,差異具有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 80例痛風患者治療前后生化指標變化情況比較

表2 80例痛風患者治療前后生化指標變化情況比較

注:與治療前比較,*P<0.05

時間 n SUA(c/μmol·L-1) SCr(c/mmol·L-1) ESR(v/mm·h-1) CRP(c/mmol·L-1) FBG(c/mmol·L-1)1±1.2治療后 80 330.4±40.5* 83.2±8.4* 10.5±4.6* 6.2±1.2* 5.0±0.8治療前 80 515.5±58.6 97.5±12.2 16.8±5.6 10.5±3.5 6.*

2.4 80例痛風患者治療前后臨床癥狀積分變化情況比較80例患者治療后臨床癥狀積分低于治療前,差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 80例痛風患者治療前后臨床癥狀積分變化情況比較 (,分)

表3 80例痛風患者治療前后臨床癥狀積分變化情況比較 (,分)

注:與治療前比較,*P<0.05

時間 n 疼痛程度 關節腫脹 活動受限治療前80 3.35±1.39 1.75±0.91 1.41±0.79治療后 80 1.20±0.60* 0.52±0.51* 0.45±0.44*

3 討論

痛風患者多以急性發作而就診,多表現為起病迅速,夜間痛甚,首發關節多以第一跖趾關節為多見,其次可見肩、肘、腕、膝、踝等關節出現紅、腫、熱、痛等的關節受累表現。

本次臨床觀察80例痛風急性期患者中,男性發病率高達97.5%,好發年齡多集中在中青年,以14~40歲發病率最高,老年男性發病率降低。2013年9月至2016年2月,基于對我國27個省、市、自治區100家醫院的6 814例痛風患者的臨床特點分析可知,我國痛風患者平均年齡為48.28歲(男性47.95歲,女性53.14歲),男:女為15:1,男性遠多于女性[11],與本文結果相一致。近年來,高尿酸血癥患病率呈現出逐年上升及年輕化的趨勢[12-13]。本研究一般資料顯示,男性發病以中青年為主,年輕化的趨勢逐漸顯現。有研究發現[13],痛風的發生與環境和遺傳因素疊加有關,對于遺傳因素為本病發病機制的認識,可能為本病的早診斷、早預防及早治療提供指導[14]。高尿酸血癥是痛風發病的主要因素,中醫藥治療高尿酸血癥有獨特的療效。痛風是單純使用中藥有效優勢病種,早期干預還有可能降低多種慢性合并癥的發生率,做到“未病先防”[15]。全國第五批名老中醫繼承工作指導老師李中宇教授,根據高尿酸血癥、痛風的起病特點,提出中醫治療本病之未病應分為五個階段:第一階段未病先防,防病于先;第二階段欲病救萌,防其未發;第三階段謹候其時,防微杜漸;第四階段已病防變,治其未傳;第五階段瘥后調攝,防病復發[16]。痛風日久可致腎功能失調,“污濁”積聚于腎絡,或因失治誤治,均可累及腎臟,正所謂“窮必及腎”[17]。可見運用中醫藥及時干預、治療高尿酸血癥,預防痛風及痛風性腎病的發生至關重要。

中醫學中有先天不足、后天失養可造成三焦功能失調而發病的理論基礎,又因感受外邪、跌撲損傷,導致濕、濁、瘀互結為本病的發病特點。著名國醫大師朱良春教授認為,痛風的主要病機為“濕濁內阻、經脈瘀滯”,濕濁之邪多生之于內,而不受之于外,濕濁內阻,停著經脈、骨髓而致骨節腫痛、甚則破潰、時流膏脂[18]。國醫大師李濟仁教授認為,“痰濁”乃本病致病因素,阻滯氣血,氣機不暢,血停則瘀生,不通則痛,則發痹病[19]。國醫大師張磊教授創立“滌濁法”,“濁”是本病之特點,濁邪是指由于各種因素致臟腑功能失調,氣血津液運行失常,沉積于臟腑、血脈所形成的病理產物[20],濁邪的產生與生活方式的不斷改變密切相關,不外乎寒溫不適、起居無常、飲食偏嗜、情志不暢等因素導致,體內濁邪蓄積日久,逐漸造成機體臟腑經絡的嚴重損害,百病由此乃變化而生[21]。痰、濕、瘀之濁邪內蘊是痛風病的主要病理基礎,久蘊化熱、化毒,流注、阻滯于肌膚、筋脈、關節,導致痛風急性發作。“滌”是用方之要點,即用千金二陳四妙湯,以蕩滌肺、脾、腎、三焦之濁邪。三焦能運行人體之元氣、水谷及水液的重要作用,三焦不通百病生,故張磊教授在臨證中選用可清熱、化痰、逐瘀的千金葦莖湯,通調上焦之濁邪;選用可理氣導滯、排濕化痰的二陳湯以治療中焦不通,上下焦阻隔;選用可化瘀泄濁,通利經脈的四妙散以清利下焦濕熱,通絡止痛。針對痛風急性發作期的病因病機選用千金二陳四妙湯在臨證中取得了較好的療效。無論是外治法,還是中醫內治均遵循辨證論治的原則,在病因病機、辨證用藥上相輔相成。本臨床觀察通過局部外敷本科自制熱痹散,使藥物經過皮膚直接滲透到患處,迅速起效,穩定吸收,持久作用,簡便易行,安全可靠,充分體現了中醫的特色與優勢[22]。

國醫大師張磊教授“滌濁法”為主四聯療法包括:一聯口服非甾體抗炎止痛藥;二聯非布司他片;三聯外敷熱痹散;四聯中藥內服千金二陳四妙湯。此療法能明顯緩解痛風患者急性期的病情,有效改善臨床癥狀且安全性好。