長江三峽庫區銅鑼峽江段人工魚礁生態效果初步評估

潘文杰,張俊鋒,劉天云,黃 偉,羅宏偉,王 勖,楊順益,李 楊

(1.交通運輸部長江航務管理局環境監測中心站,武漢 430019; 2.湖北江曉環保科技有限公司,武漢 430019;3.長江航道局,武漢 430019)

長江三峽水庫漁業資源豐富,是水生生物不可或缺的棲息繁殖地,對特有魚類的物種保護具有極其重要的意義[1]。近年來,過度捕撈、環境污染和傳統航道建設等不利影響導致長江三峽水庫漁業資源出現衰退趨勢,部分特有魚類棲息環境受到了嚴重威脅。為修復水域生態環境,在生態航道建設過程中實施了多種生態修復措施,其中人工魚礁是用于修復的有效措施之一[2]。人工魚礁主要通過流場效應改變水體的理化環境和生物環境,營造適宜魚類棲息的環境,也為底棲魚類提供隱蔽物,有效避免敵害生物。

目前,長江三峽庫區的研究主要集中于漁業資源現狀[3-5]以及其他修復措施的利用效果[6],人工魚礁生態效果評估主要集中于長江中下游以及海洋[7-9]中,長江三峽庫區缺乏人工魚礁建設后的修復效果研究。為了解三峽庫區人工魚礁生態效果,本研究對銅鑼峽漁業資源現狀進行了研究,以期為生態航道建設中人工魚礁的利用提供數據支持,同時為三峽庫區漁業資源的保護提供基礎依據。

1 研究區域、材料與方法

1.1 研究區域

本研究集中于長江三峽變動回水區銅鑼峽江段。其中,漁業資源調查區域為銅鑼峽江段人工魚礁工程區域,水聲學探測區域為了便于分析比較人工魚礁效果,將調查江段分為上游(YJS)人工魚礁工程區和下游(YJX)對照區,人工魚礁布設區域(YJ)為試驗區(圖1)。

人工魚礁群布設區域為1.6×104m2,單個人工魚礁長23 m、寬9 m、厚2~3 m。拋投位置選取水深大于20 m處,以離水面15 m為最高高度,采用開體泥駁運輸方式,通過GPS定位后進行拋投,其后進行水下1 ∶500地形圖測量,不足部分進行補拋。

圖1 研究區域Fig.1 Study area

1.2 材料

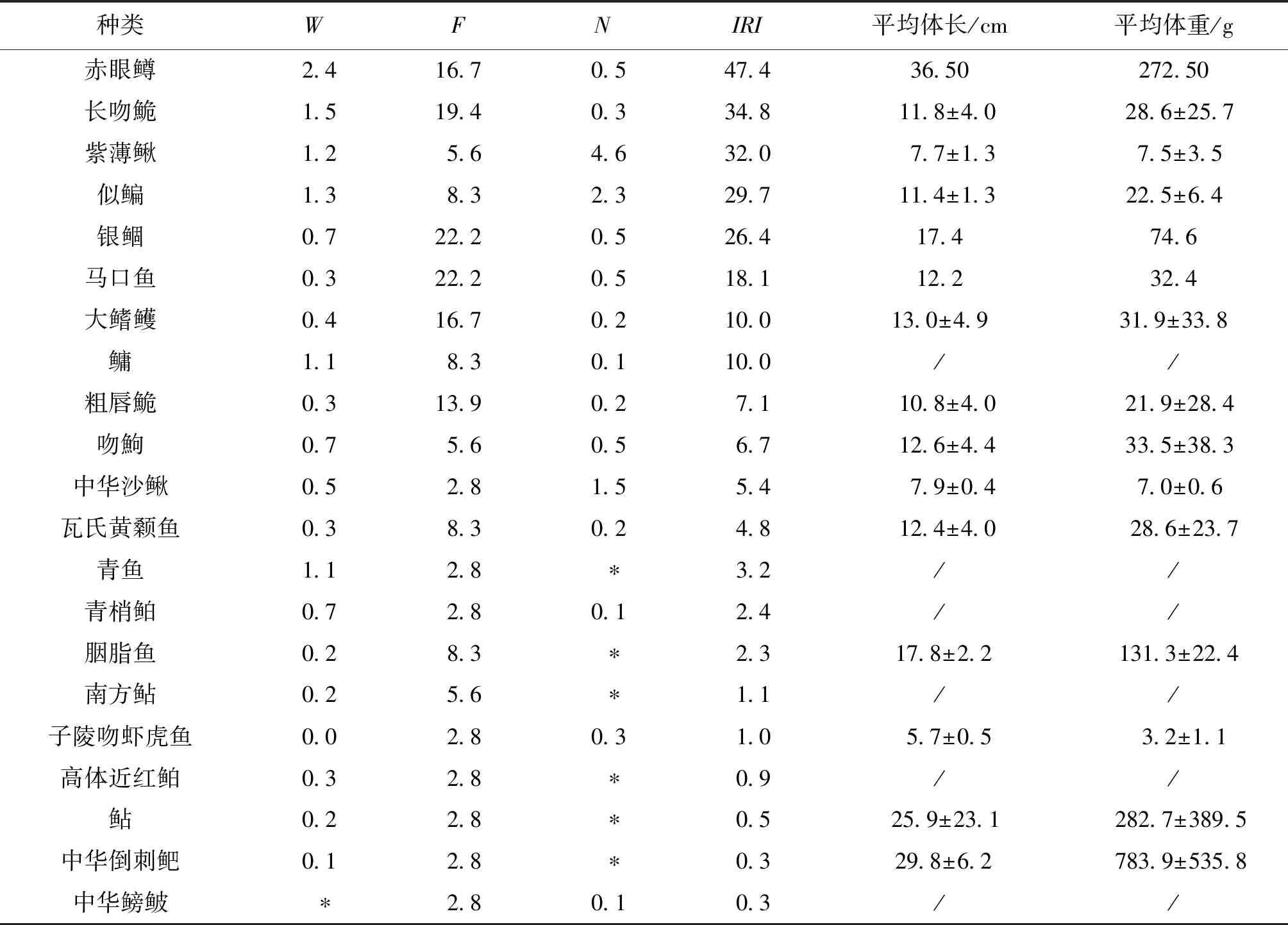

于2019年8月(夏季)及12月(冬季)在銅鑼峽江段進行了周期性漁業資源調查和水聲學探測。其中漁業資源調查利用流刺網(網目3~6 cm)和搬罾網采集,夏季采集6 195尾,共計374 083.1 g,冬季采集4 730尾,共計164 739.6 g,測量其體長、全長(精確至0.1 cm)和體重(精確至0.1 g)[7]。

1.3 方法

1.3.1 漁業資源調查方法

采取現場捕撈、市場考察、水產部門及漁民走訪相結合等方法進行。選定有代表性的作業工具,進行漁獲量、漁獲物組成統計,記錄所有所見的魚類品種;走訪調查當地漁民的漁獲量和捕撈方式,了解珍稀魚類活動情況,且隨時收集未記錄的物種[10-12]。

計算相對重要性指數(index of relative importance,簡稱IRI)[13],對群落優勢種進行區分:

IRI=(Ni+Wi)×F

式中:Ni為第i種魚的尾數占總尾數的百分比;Wi為第i種魚的質量占總質量的百分比;F為某一漁獲物種類在總調查站位出現的百分比。

本研究將IRI≥500的物種定位優勢種,100≤IRI<500的物種定位常見種,10≤IRI<100的物種定位一般種,IRI<10的物種定為少見種[14]。

統計分析采用SPSS 22.0和相關軟件完成。

1.3.2 水聲學探測方法

采用EK80型寬帶科研魚探儀對數據進行采集[15]。數據采集時調查船只沿固定路線行駛,上行船速在6~8 km/h,下行船速在10~14 km/h。數字換能器探頭入水約50 cm深,進行垂直聲學探測,同時采用EK80軟件對聲學數據進行存儲。將Garmin公司生產的GPS-72H接PC端口供軟件EK80顯示坐標。在儀器運行過程前,在PC端用軟件Simrad EK80設置相關參數,設定好之后進行聲學數據記錄。

采用Echoview9軟件轉換EK80采集的水聲學原始數據。在Echoview9軟件中對轉換后的數據設置頂部線、底部線,并進行人工校對,去除明顯的噪聲。利用回聲積分法計算魚類資源量;利用不同區域單體魚類的現場平均TS(dB),以及不同區域的TS(dB)分布進行魚類單體目標檢測和軌跡追蹤。

本次調查采用回聲積分法對魚類密度進行估算,算法如下:

Sa=NASC/(4π·18522)

σbs=10^(TS/10)

由于調查水域以鯉科魚類為主,因此參考常規漁業資源調查中目標強度-體長轉換公式對魚類的標準體長進行換算[16],公式如下:

TS=20logL-71.9

其中:TS為魚類的目標強度(dB),L為目標魚類的體長(cm)。

2 結果與分析

2.1 人工魚礁區域漁業資源的組成

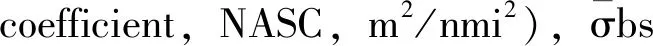

兩次調查,共采集魚類70種,隸屬于6目14科。其中,夏季59種,隸屬于5目10科。冬季53種,隸屬于5目11科。調查發現2種國家級保護魚類,分別為達氏鱘、胭脂魚,發現長江上游珍稀特有魚類10種,如圓筒吻鮈、巖原鯉、圓口銅魚、短體副鰍和雙斑副沙鰍等(表1)。

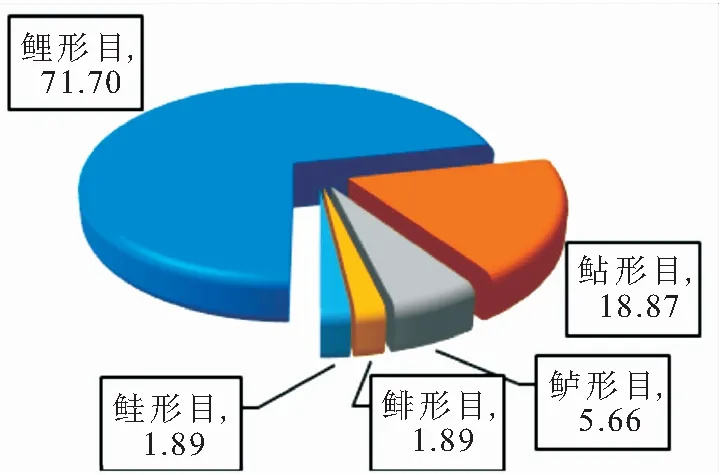

魚類組成以鯉形目和鲇形目魚類為主,且鯉形目占明顯優勢,占比為74.29%,其次為鲇形目,占比14.29%。采集到魚類隸屬于14科,其中鯉科魚類占明顯優勢,共計40種,占比為57.14%,其次為鰍科魚類,共計9種,占比為12.86%,鲿科魚類7種,占比為10.00%,其他各科魚類均較少。其中,夏季調查結果顯示,鯉形目占比為76.27%,其次為鲇形目,占比15.25%,其他魚類占比均較少(圖2)。冬季調查結果顯示,鯉形目在魚類種類中占比為71.70%,其次為鲇形目,占比18.87%,其他魚類占比均較少(圖3)。

表1 漁業資源組成名錄表Tab.1 List of fishery resources

圖2 夏季魚類結構組成Fig.2 Structure composition of fish in summer

圖3 冬季魚類結構組成Fig.3 Structure composition of fish in winter

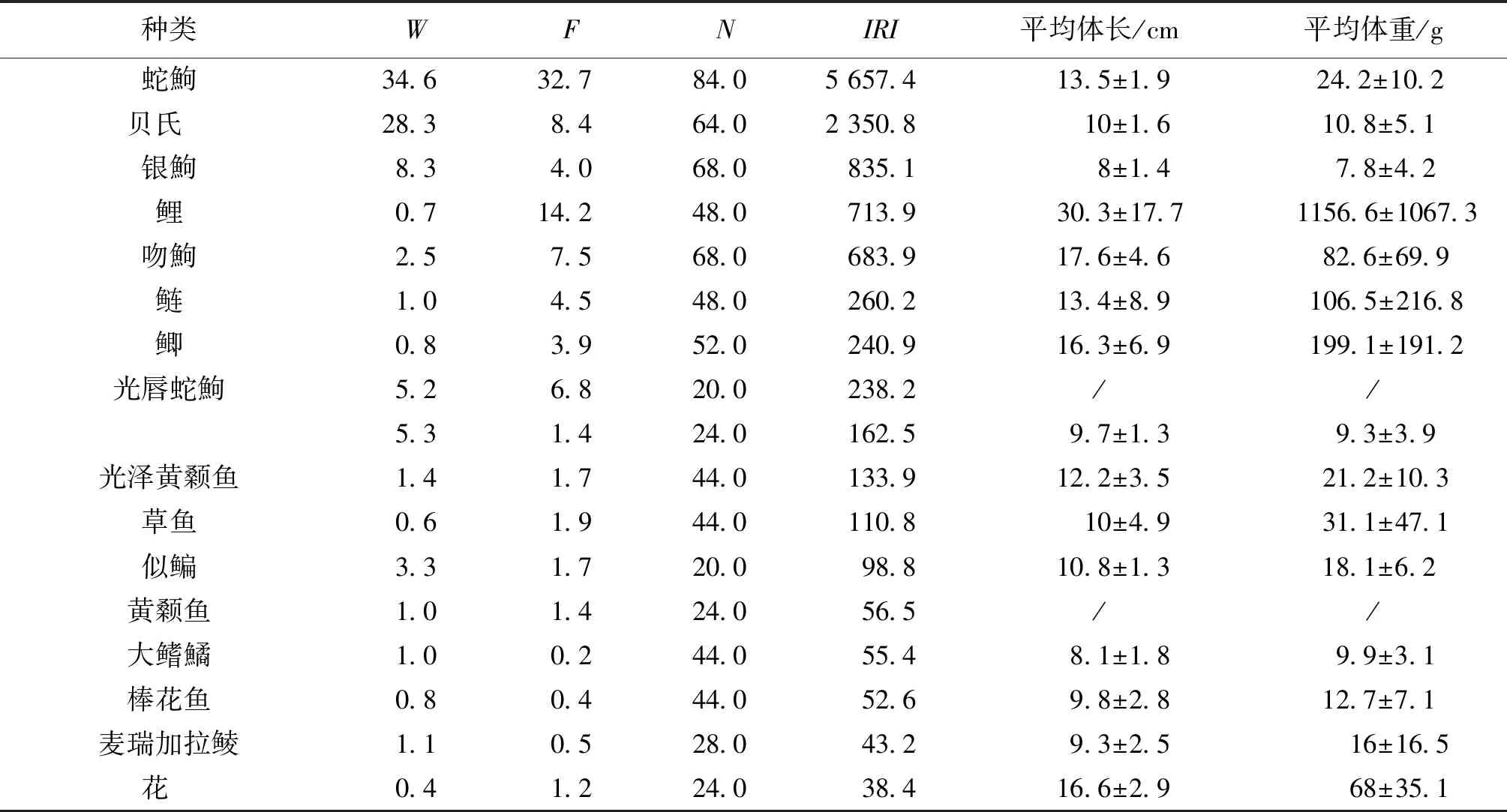

2.2 人工魚礁區域漁業資源的優勢種

對魚類相對重要性及其規格組成進行相關分析,結果表明人工魚礁區域漁業資源優勢種組成在夏季和冬季均以小型魚類為主,優勢種組成中棲息于各水層的魚類均有分布。

表2 夏季漁業資源優勢種組成Tab.2 Composition of dominant species of fishery resources in summer

續表2

表3 冬季漁業資源優勢種組成Tab.3 Composition of dominant species of fishery resources in winter

續表3

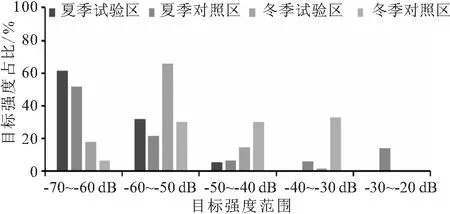

2.3 人工魚礁區域魚類目標強度特征

經shapiro-wilk正態性檢驗,研究水域夏季探測到的魚類回聲信號TS值不符合正態分布(P<0.05)。研究江段魚類種群組成以小個體為主,具體表現為,夏季小個體魚類于人工魚礁布設區域及對照區較為均勻分布,冬季小個體魚類更趨于聚集至人工魚礁布設區域(圖4)。

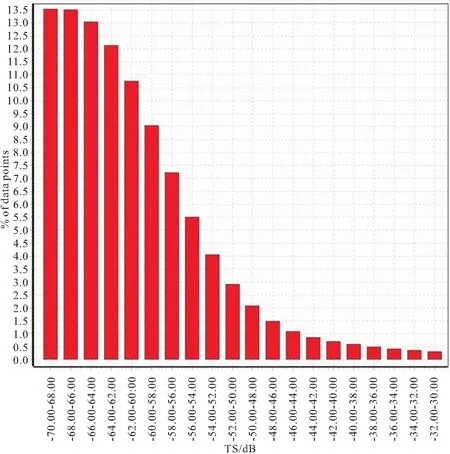

夏季人工魚礁布設區目標強度值范圍為-64.73~-30.04 dB,平均值為(-54.73±5.44) dB,魚類TS值主要集中在-60~-50 dB,累計占總數的65.74%;對照區目標強度值范圍為-64.85~-30.30 dB,平均值為(-61.57±1.48)dB,魚類TS值主要集中在-70~-50 dB,累計占總數的93.71%。按照方法中體長轉化公式進行轉換,夏季調查魚類平均體長為13.25 cm,以小型魚類為主,體長大多不超過6 cm。調查江段魚類可捕撈體長即體長大于6 cm個體累計占總數的20.81%(圖5)。

圖4 布設區及對照區目標強度分布圖Fig.4 Target intensity profile in experimental area and control area

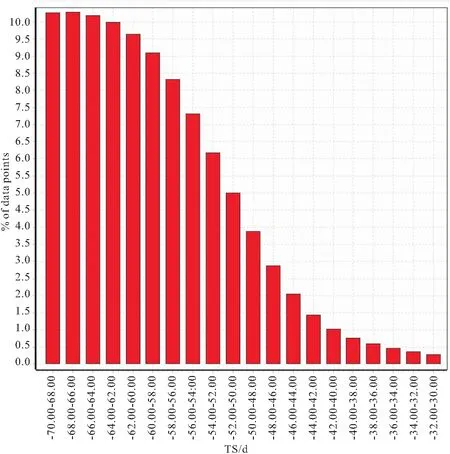

冬季人工魚礁布設區目標強度值范圍為-64.64~-30.15 dB,平均值為(-57.86±8.06) dB,魚類TS值主要集中在-70~-50 dB,累計占總數的73.57%;對照區目標強度值范圍為-64.06~-30.01 dB,平均值為(-45.79±9.46) dB,魚類TS值主要集中在-60~-30 dB之間,累計占總數的93.26%。按照常規漁業資源調查中目標強度與體長經驗公式TS=20lgL-71.9進行轉換,冬季調查江段魚類平均全長為11.75 cm,以小型魚類為主,體長大多不超過6 cm。調查江段魚類可捕撈體長即體長大于6 cm個體累計占總數的22.19%(圖6)。

圖5 夏季魚類目標強度分布圖Fig.5 Target intensity profile of fish in summer

2.4 人工魚礁區域魚類密度的時空分布

采用Echoview9軟件對人工魚礁區域探測到的原始數據進行分析,人工魚礁布設區的魚類密度分布明顯高于對照區。夏季全航段平均密度為27.06 ind/hm2,人工魚礁布設區平均密度為50.78 ind/hm2,對照區平均密度為21.67 ind/hm2;冬季全航段平均密度為65.76 ind/hm2,人工魚礁布設區平均密度為86.23 ind/hm2,對照區平均密度為52.22 ind/hm2。

研究水域不同水層魚類密度分布有一定差異,主要表現為中下層高于上層。將數據分析單元的水深分為3層,水深的0~33%為上層,33%~66%為中層,66%~100%為下層。夏季全航段魚類主要集中在中層,占55.17%,人工魚礁布設區魚類集中在中下層,占87.79%,對照區魚類主要集中在中層,占41.30%;冬季全航段魚類主要集中在中下層,占71.88%,人工魚礁布設區魚類集中在下層,占48.34%,對照區魚類在各水層分布較為均勻。

圖6 冬季魚類目標強度分布圖Fig.6 Target intensity profile of fish in winter

表4 魚類密度分布Tab.4 Density distribution of fish ind./hm2

3 討論

3.1 人工魚礁對三峽庫區魚類的保護

據相關文獻記載,庫區干流江段在三峽大壩建設后魚類種類數呈下降趨勢[17-19]。本研究結果顯示,三峽水庫人工魚礁區域魚類為6目14科70種,較三峽大壩建設前后有一定下降,但較2010年[17]、2013年至2015年[19]的結果有一定的上升。其原因可能與人工魚礁建設后水體的理化環境和生物環境發生變化,營造了適宜棲息的生長環境,從而使得漁業資源得到了一定的恢復。

人工魚礁結構復雜有利于魚類的棲息。據相關文獻記載,庫區干流江段的魚類在三峽大壩建設前至今以中小型個體為主,棲息水層主要集中于中下層,代表魚類有圓口銅魚、南方鲇、黃顙魚等[17]。通過魚類對人工魚礁的反應可以將魚類分為趨觸性魚類(底層魚類)、戀礁性魚類(中層魚類)和滯留性魚類(表層魚類)3種類型。本研究結果顯示,魚類主要分布于中下層水域,其原因不僅為人工魚礁空隙較多有利于小型魚類避害,同時,礁體附近水流的紊亂加快了水體和地質中營養物質的循環,引起浮游生物的快速生長,從而有利于魚類的索餌行為,人工魚礁的作用效果對棲息于各水層魚類均有較好作用效果。

3.2 人工魚礁的集魚效果

人工魚礁主要利用魚類的趨性,以及流場、餌料和避敵等效應聚集魚類[20]。本研究結果顯示,人工魚礁布設區域的魚類密度明顯高于對照區域,魚類組成主要以小個體魚類為主。其主要原因可能如下,一方面人工魚礁導致水域的營養物質交換方式發生改變,同時魚礁為水生生物附著提供了更大的面積,更有利于魚類索餌,另一方面,人工魚礁導致環境中的流速發生變化,形成了較對照區域中干流環境更為緩和的流場環境,更有利于小個體魚類的棲息。杜浩等[21]的研究也表明體長較小的魚游泳能力相對較弱,趨向于選擇流速較緩的環境中進行索餌。銅鑼峽江段人工魚礁為魚類提供了較好的索餌和棲息環境,對魚類形成了誘集作用。

3.3 人工魚礁區域魚類時空分布

人工魚礁水域魚類分布呈現季節性變化。三峽庫區在冬季蓄水后,水域的整體生境會發生變化[22],同時水體透明度升高有利于浮游生物生長[23]。本研究結果顯示,人工魚礁布設區域魚類密度冬季高于夏季,其原因可能為冬季三峽庫區蓄水,水流速減緩,水體滯留時間延長,水體環境更適宜魚類的棲息,同時微環境中餌料生物的生長也有利于魚類的聚集。另外,結果還顯示魚類少見種由夏季的32.5%升高為冬季的55.1%,表明冬季的魚類少見種在一定程度上也增加了人工魚礁的總體魚類密度。人工魚礁區域魚類密度的季節性變化與河流生境的改變以及魚類生態類型的變化有著一定聯系。

人工魚礁區域魚類的分布呈現空間變化。據相關文獻記載,海洋人工魚礁魚類分布的水層會發生季節變化[24],魚類主要集中于中上層水域。本研究結果顯示,人工魚礁布設區域中夏季魚類主要分布在中層和下層,冬季雖然中上層魚類密度出現了升高,但主要魚類仍集中分布在下層。本研究結果與張翔[24]的研究結果有一定差異,其原因可能與魚類的生態類型有關,長江三峽庫區銅鑼峽江段魚類以趨觸性魚類和戀礁性魚類為主。冬季全航段魚類的整體密度均出現了升高,因此出現中上層魚類密度升高,下層魚類密度明顯上升,其原因可能為三峽大壩蓄水后人工魚礁位置水位出現了明顯上升有關。表明人工魚礁水域水位升高時,對趨觸性魚類和戀礁性魚類作用更明顯。