降溫模式對不同污泥形態厭氧氨氧化系統的影響研究*

陳澤智 李柏林# 王 俊,2 余明星 王 恒 李 曄 黃 睿

(1.武漢理工大學資源與環境工程學院,湖北 武漢 430070;2.武漢市東西湖自來水公司,湖北 武漢 430040;3.生態環境部長江流域生態環境監督管理局生態環境監測與科學研究中心,湖北 武漢 430010)

目前,我國許多水體都存在由氮素污染導致的富營養化問題[1-2],因此對污染水體進行高效脫氮迫在眉睫。相比較于傳統脫氮工藝,厭氧氨氧化工藝具有耗氧量小、無需外加碳源、剩余污泥量少等優勢[3-7],引起廣泛關注。其中,溫度是影響厭氧氨氧化工藝脫氮效果的重要因素之一。研究表明[8-10],厭氧氨氧化菌大多為中溫菌,適宜的生長溫度為30~40 ℃。而在實際工業廢水處理中,水溫基本在5~20 ℃[11]。溫度較低時,厭氧氨氧化菌生長速率減慢,活性下降[12-13],從而導致厭氧氨氧化系統出現失穩情況,更嚴重者甚至會導致系統崩潰[14-15]。因此,應用厭氧氨氧化工藝處理實際廢水需應對低溫帶來的挑戰。

目前,關于溫度對厭氧氨氧化系統的影響研究已有報道[16]。然而,實驗室規模的厭氧氨氧化污泥大多采用單一的顆粒污泥,實際污水處理過程中,顆粒污泥系統中仍會有一定比例的絮狀污泥存在,而絮狀-顆粒耦合污泥和單一顆粒污泥應對低溫的能力可能不同。

因此,本研究構建絮狀-顆粒耦合污泥的厭氧氨氧化系統(SBR1)和單一顆粒污泥厭氧氨氧化系統(SBR2),對兩個系統的脫氮性能進行對比分析,探討不同降溫模式對兩系統的影響差異,以及降溫后不同形態污泥的恢復能力,研究結果對日后厭氧氨氧化工藝在低溫條件下的應用具有重要的參考意義。

1 材料與方法

1.1 試驗裝置及用水

利用圓柱形序批式活性污泥反應器構建SBR1和SBR2,SBR1、SBR2的工作體積分別為40、6 L,均設有3 cm厚的水浴層,并用遮光布包裹。

試驗用水為人工配置的模擬廢水,配置方法參考文獻[17]。模擬廢水pH維持在7.7±0.1,SBR1進水氨氮、亞硝態氮分別為80、106 mg/L,SBR2進水氨氮、亞硝態氮分別為130、169 mg/L。試驗前,SBR1、SBR2分別運行385、224 d,對氨氮去除率分別為96.50%、90.93%,對亞硝態氮去除率分別為95.83%、97.93%,對氨氮的去除負荷分別為0.330、0.302 kg/(m3·d),對亞硝態氮的去除負荷分別為0.430、0.462 kg/(m3·d)。

1.2 測定項目和方法

氨氮采用納氏試劑分光光度法測定;亞硝態氮采用N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法測定;硝態氮采用酚二磺酸分光光度法測定;pH和溫度采用多功能便攜監測儀測定。

1.3 試驗方案

SBR1每周期運行時間為4 h,分別為進水10 min、攪拌210 min、靜置10 min、出水10 min,每周期換水比為50%。SBR2每周期運行時間為6 h,分別為進水10 min、攪拌330 min、靜置10 min、出水10 min,每周期換水比為50%。

瞬時降溫模式中,設置第1周期系統運行溫度為35 ℃,進入第2個周期時,將運行溫度瞬時降低至15 ℃,第3周期開始將運行溫度調回至35 ℃,直至脫氮性能恢復至降溫前的水平。梯度降溫模式中,將系統運行溫度逐步設定為35、30、25、20、15 ℃,每個溫度停留12 h,當降溫過程完成后,將系統運行溫度調回至35 ℃繼續運行一段時間,直至脫氮性能恢復至降溫前的水平。

為考察降溫對SBR1、SBR2脫氮性能的影響,測定不同運行溫度下系統進出水氨氮、亞硝態氮濃度,計算氨氮、亞硝態氮去除率及總氮去除負荷(NRR),為表征厭氧氨氧化系統的穩定性,計算亞硝態氮和氨氮的去除量之比(記為η),η越接近理論值1.32,表明厭氧氨氧化系統的脫氮性能越穩定,反之則越不穩定。

2 結果與討論

2.1 瞬時降溫的影響

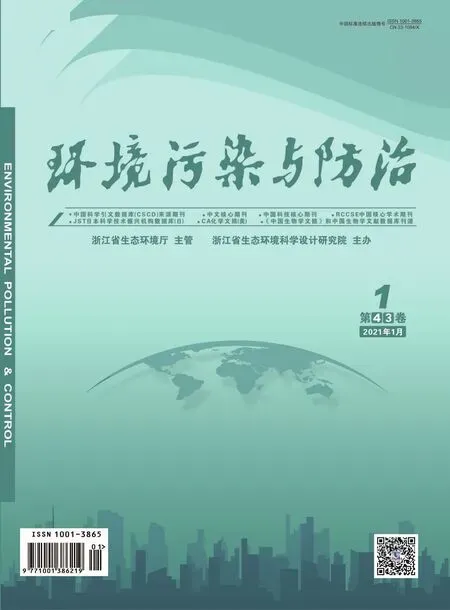

瞬時降溫模式中,SBR1的脫氮性能變化見圖1。可以看出,在第1周期35 ℃的運行溫度下,SBR1對氨氮、亞硝態氮的去除率分別達到96.0%、98.3%,總氮的去除負荷(NRR)為0.536 kg/(m3·d);此時,η為1.39,和理論值1.32基本一致[18],說明35 ℃下SBR1運行穩定。

圖1 瞬時降溫模式下SBR1脫氮性能的變化Fig.1 Nitrogen removal performance of SBR1 in instantaneous cooling mode

第2周期15 ℃的運行溫度下,SBR1對氨氮、亞硝態氮去除率分別下降至81.2%、88.7%,NRR降低為0.404 kg/(m3·d),說明瞬時低溫沖擊會削弱SBR1的脫氮性能[19]。第2周期η增加至1.45,明顯高于理論值,說明有反硝化過程發生,當進水中不存在有機碳源,無機碳也能夠轉化為細胞團中的有機碳,從而發生反硝化[20]。

第3周期回溫至35 ℃后,SBR1對氨氮、亞硝態氮去除率分別升高到96.5%、98.3%,恢復到低溫沖擊前水平。由此表明,在瞬時低溫沖擊下,SBR1的脫氮性能在1個周期后即可恢復,恢復效果較好。

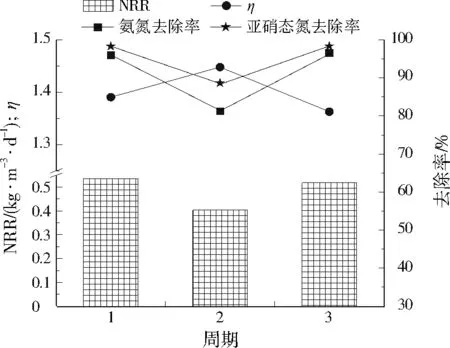

瞬時降溫模式中,SBR2的脫氮性能變化見圖2。可以看出,在第1周期35 ℃的運行溫度下,SBR2對氨氮、亞硝態氮的去除率分別達到93.1%、93.0%,NRR為0.596 kg/(m3·d),此時,η為1.32,系統運行十分穩定。第2周期15 ℃的運行溫度下,SBR2對氨氮、亞硝態氮去除率分別陡降至72.0%、78.8%,NRR降至0.362 kg/(m3·d),η升高至1.71,瞬時低溫沖擊下SBR2的脫氮性能被明顯削減。第3周期SBR2對氨氮、亞硝態氮去除率分別升高到至82.1%、86.2%,未能恢復至降溫前的脫氮水平,第4周期氨氮、亞硝態氮去除率分別升高到至92.2%、93.7%,和降溫前的脫氮能力基本相同。同時,NRR提升至0.607 kg/(m3·d),η降至1.26,至此,SBR2的脫氮性能已基本恢復。

圖2 瞬時降溫模式下SBR2脫氮性能的變化Fig.2 Nitrogen removal performance of SBR2 in instantaneous cooling mode

2.2 梯度降溫的影響

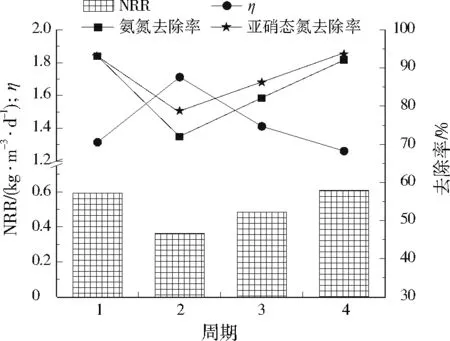

梯度降溫模式中,SBR1的脫氮性能變化見圖3。由圖3可以看出,35 ℃的運行溫度下(第1~3周期),SBR1對氨氮、亞硝態氮的去除率分別保持在97.3%、96.4%,NRR達到0.520 kg/(m3·d),η穩定在1.32附近。運行溫度降至30 ℃(第4~6周期),系統脫氮參數變化不大,脫氮性能與35 ℃時相差無幾。運行溫度降至25 ℃(第7~9周期),氨氮、亞硝態氮去除率分別下降到78.6%、87.1%,NRR降至0.417 kg/(m3·d),η突增到1.49。可見,當運行溫度降低到25 ℃后,SBR1的脫氮性能開始受到影響。運行溫度降至20 ℃(第10~12周期),SBR1對氨氮、亞硝態氮的去除率大幅下降到57.8%、70.7%,NRR也降低至0.373 kg/(m3·d),η升高至1.75,SBR1的脫氮性能受到明顯的削弱。運行溫度降至15 ℃(第13~15周期),η出現急劇升高,說明此時厭氧氨氧化反應的穩定狀態已受到嚴重破壞,氨氮、亞硝態氮去除率分別降至35.6%、42.1%,NRR也逐漸下降到0.160 kg/(m3·d)。由此說明,雖然梯度降溫給了反應器一定的緩沖時間,但厭氧氨氧化仍然受到了明顯的抑制作用。當恢復到35 ℃后,SBR1連續運行4個周期后脫氮性能基本得到恢復,這與李祥等[21]的研究結果相符合。

圖3 SBR1在梯度降溫模式下脫氮性能的變化Fig.3 Nitrogen removal performance of SBR1 in gradient cooling mode

梯度降溫模式中,SBR2的脫氮性能變化見圖4。由圖4可以看出,35 ℃的運行溫度下(第1~2周期),SBR2對氨氮、亞硝態氮的去除率均保持在90%以上,NRR為0.592 kg/(m3·d),η穩定在1.32附近。運行溫度降至30 ℃(第3~4周期),SBR2對氨氮、亞硝態氮的去除率分別下降至83.7%、85.1%,NRR降至0.519 kg/(m3·d),η升高至1.40。運行溫度降至25 ℃(第5~6周期),SBR2對氨氮、亞硝態氮的去除率分別下降至60.0%、64.2%,同時NRR降至0.348 kg/(m3·d),隨著運行溫度逐漸下降至15 ℃(第9~10周期),SBR2對氨氮、亞硝態氮的去除率降低至30.0%和45.0%,NRR降至0.152 kg/(m3·d),η提高到1.91。由此可見,當溫度降至15 ℃時,SBR2的運行效能大幅降低,對厭氧氨氧化反應產生明顯抑制[22]。隨后,當運行溫度恢復到35 ℃后,SBR2連續運行3個周期后脫氮性能基本得到恢復。

2.3 系統穩定性對比分析

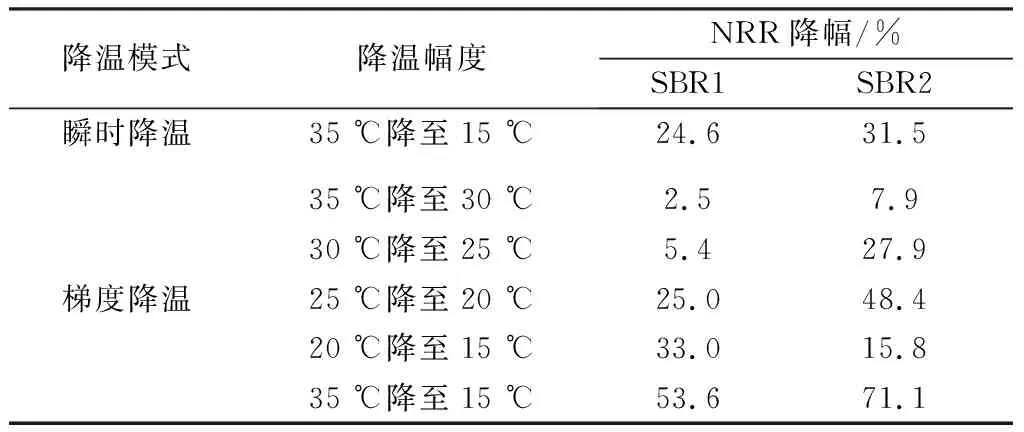

對SBR1、SBR2在不同階段NRR的下降幅度進行統計,結果見表1。兩種降溫模式中,SBR1和SBR2的NRR均有較大程度的下降。瞬時降溫模式下,運行溫度從35 ℃降至15 ℃時,SBR1的NRR降幅為24.6%,遠低于SBR2的31.5%,SBR2在受到水溫突變的直接沖擊下脫氮性能下降更加明顯;梯度降溫模式下,從35 ℃降至30 ℃,30 ℃降至25 ℃以及25 ℃降至20 ℃,均是SBR2的NRR降幅較大。由此可以看出,在同一種降溫模式下,SBR2對溫度的變化較SBR1敏感,多種污泥形態復合的SBR1系統對低溫的沖擊表現出更高的穩定性。這可能是因為絮狀-顆粒耦合的厭氧氨氧化系統中,部分絮狀污泥包裹在顆粒污泥外部,減緩了溫度對厭氧氨氧化顆粒污泥的沖擊,起到緩沖的作用,使得顆粒形態的污泥作為較成熟的厭氧氨氧化污泥仍然保有較高的脫氮活性[23]。

表1 不同降溫模式下系統NRR的下降幅度

同一系統在不同降溫模式下的穩定性也不同。SBR1、SBR2在瞬時降溫模式下的NRR降幅分別為24.6%、31.5%,在梯度降溫模式下的NRR降幅分別為53.6%、71.1%。由此可以看出,SBR1和SBR2均是在梯度降溫模式下的NRR降幅更大。雖然SBR1和SBR2中的污泥形態不同,但不同低溫沖擊對系統所造成的影響趨勢具有一致性。梯度降溫模式在一定程度上延長了系統的低溫運行時間,而低溫的持續會導致厭氧氨氧化細菌的細胞膜向凝膠狀轉變,使得營養物質的跨膜運輸受到阻礙,從而細胞的活性會因“饑餓”而降低[24]。

2.4 系統恢復性對比分析

降溫結束后將系統運行溫度調回至35 ℃,SBR1和SBR2的恢復情況見表2。在瞬時降溫模式下,SBR1對氨氮和亞硝態氮的去除率分別降低了15.4%、9.8%,SBR2對氨氮和亞硝態氮的去除率分別降低了22.6%、18.4%,SBR2受瞬時低溫沖擊的影響較大。當溫度回升35 ℃后,SBR1和SBR2分別耗時4、12 h恢復其原有脫氮性能,恢復時間相對較短,這與姚俊芹等[25]研究結果一致。在梯度降溫模式下,當運行溫度從35 ℃降至15 ℃,SBR1對氨氮和亞硝態氮的去除率分別降低了54.8%、43.4%,SBR2對氨氮和亞硝態氮的去除率分別降低了64.8%、47.6%。SBR1和SBR2分別在16、18 h后恢復系統原有脫氮性能,恢復時間相對較長。無論是瞬時降溫模式還是梯度降溫模式,SBR1的恢復時間均更短,可能是由于在這兩種不同降溫模式下,SBR1對氮素去除率的下降幅度均小于SBR2,兩者對低溫的抵御能力不同。無論是SBR1還是SBR2,均是梯度降溫模式下系統恢復時間更長,說明系統在受到低溫沖擊后的脫氮性能恢復受沖擊持續時間的影響,因此低溫沖擊的時間越長,系統所需的恢復時間越長。

3 結 論

(1) 低溫會削弱甚至抑制厭氧氨氧化系統的脫氮效能,SBR1、SBR2在瞬時降溫模式下的NRR降幅度分別為24.6%、31.5%,在梯度降溫模式下的NRR降幅分別為53.6%、71.1%。

(2) 瞬時降溫模式下,當運行溫度調回至35 ℃后,SBR1、SBR2分別耗時4、12 h恢復原有脫氮水平;而梯度降溫模式下,SBR1和SBR2的恢復時間分別為16、18 h。

(3) 兩種降溫模式下,均為SBR2對溫度變化更敏感,升溫后系統恢復時間也更長,這與SBR1中有絮狀污泥包裹在顆粒污泥外部,可以減緩降溫對厭氧氨氧化顆粒污泥的沖擊有關;相比于梯度降溫模式,瞬時降溫對SBR1、SBR2脫氮性能影響更小,且系統恢復時間更短,這是因為梯度降溫模式延長了反應器的低溫運行時間,使系統微生物活性降低,系統恢復所需的時間也就更長。