直腸類癌內鏡治療護理中預見性護理對臨床療效和并發癥及患者生活質量的影響

郭燕環,羅東霞,葉曉丹,許選

(廣東省汕頭市中心醫院內鏡中心,廣東 汕頭 515031)

類癌是一種由嗜鉻細胞中起源的低度惡性腫瘤,常見的類癌病灶位置有直腸、闌尾等。目前臨床上治療類癌的主要方法為手術切除治療,依據《類癌診治指南》,<1 cm 且未累及固有肌層的直腸類癌可優先選擇內鏡下切除[1]。良好的護理有助于提高臨床治療效果,改善患者預后,預見性護理是從常規護理延伸出來的新型護理模式,該護理模式更貼合患者需求。基于此,本研究探討直腸類癌內鏡治療護理中預見性護理對臨床療效、并發癥及患者生活質量的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2018年12月至2019年12月本院收治的112例直腸類癌患者,隨機分為對照組與研究組,各56例。對照組年齡45~64歲,平均年齡(50.1±1.6)歲;病程0.5~2年,平均病程(1.3±1.2)年。研究組年齡46~66歲,平均年齡(49.8±1.2)歲;病程0.6~2年,平均病程(1.2±1.3)年。兩組患者臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。納入標準:①患者及家屬均知情并簽署知情同意書;②患者符合直腸類癌的相關診斷標準,且影像學病理檢查確診為直腸類癌,患者體內癌細胞無轉移;③無肝腎等重要器官的嚴重功能性障礙;④本研究已通過醫院倫理委員會的審核批準。排除標準:①合并其他嚴重性疾病者;②臨床資料不全者;③患者曾接受過其他方式的直腸類癌治療者。

1.2 方法

1.2.1 對照組 對患者進行常規的問診與相關檢查,根據檢查結果為患者安排內鏡治療,術后對患者進行止血、靜脈滴注消炎藥預防患者感染和脫水等常規護理[2]。

1.2.2 研究組 采用預見性護理,具體如下:①內鏡治療前護理。在患者入院后,護理人員詳細為患者介紹內鏡治療的過程與病理,保持和諧的醫患關系,使患者能積極面對疾病并配合治療;每天觀察患者病情,保證患者的基礎護理與治療,確保在患者出現危急情況可緊急搶救。②協助患者進行血常規,止凝血功能及心電圖等術前常規檢查[3]。③內鏡治療預見性護理。向患者及家屬講解該治療方式的目的及可能出現的并發癥等,要求患者及家屬簽署手術同意書。患者術前1 d 只能進食流食,并在患者術前檢查4~6 h 前要求患者口服聚乙二醇電解質散劑進行腸道準備,以患者排便質量為清水樣大便最佳。在患者進行治療時,護理人員需協助患者采取左側臥位,并盡量采取患者較舒適的姿勢。隨著麻醉時間的增加,護理人員要隨時關注患者的生命體征,保持患者吸氧,防止發生意外[4]。④內鏡治療后預見性護理。患者治療結束后,護理人員要密切關注患者術后的生命體征,對患者的脈搏及血壓進行連續監測5 h,患者治療結束后6 h內要保持臥床休息[5]。患者治療后24 h內不能進食,在術后第2 天可食用少量流食,治療后1 周內不能食用辛辣刺激性食物,并禁煙酒。⑤并發癥預見性護理[6]。直腸類癌患者內鏡治療后常見的并發癥包括出血與穿孔。護理人員需密切關注患者術后是否出現連續性腹疼感,觀察并記錄患者治療后的排便次數、數量及排便的形狀,患者出現異常時應立即聯系患者的主治醫師,為患者采取緊急治療措施,防止出現并發癥[7]。⑥出院指導預見性護理。患者出院后,護理人員需對患者進行耐心的出院指導,告知患者用藥的藥物名稱、劑量、方法、注意事項和可能產生的不良反應,確保患者明確自己所用的藥物[8]。并囑患者出院后出現任何不適需及時到醫院進行檢查,在治療后定期回院復查。護理人員需在術后1、3、6個月時對患者進行電話隨訪,并觀察患者治療傷口的恢復情況[9]。

1.3 觀察指標

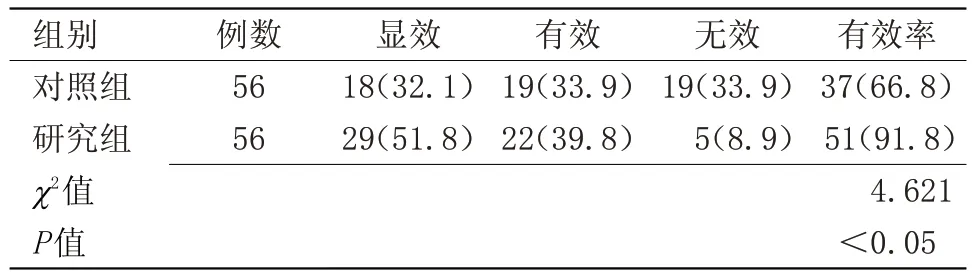

1.3.1 臨床療效 療效標準:顯效,患者便秘,便血等癥狀消失,肛門指檢質硬的結節消失;有效,患者便秘,便血等癥狀減少,肛門指檢質硬的結節縮小;無效,患者便秘,便血等癥狀加重,肛門指檢質硬的結節增大。治療有效率=顯效率+有效率[10]。

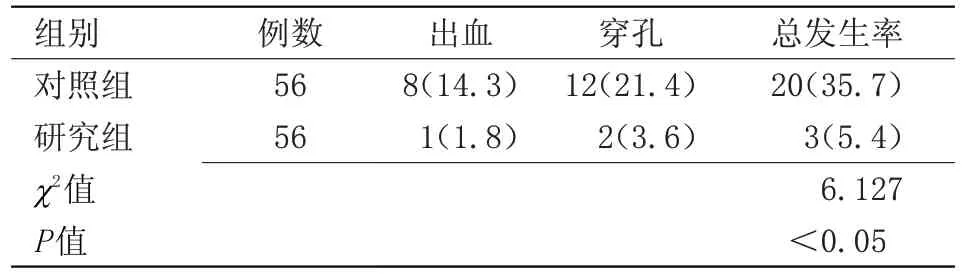

1.3.2 術后并發癥發生情況 術后并發癥包括出血、穿孔,術后并發癥發生率越低,表明安全性越高[11]。

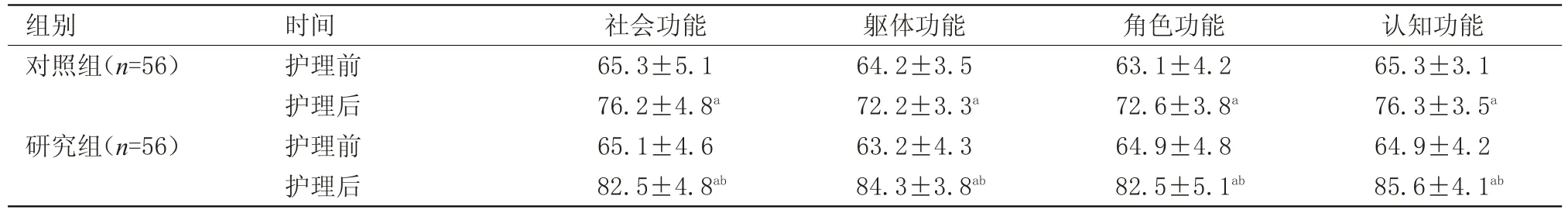

1.3.3 生活質量 生活質量評估包括社會功能、軀體功能、角色功能、認知功能,為百分制,分數越高,表明患者生活質量越高[12]。

1.4 統計學方法 采用SPSS 22.0統計軟件分析數據,計量資料以“±s”表示,采用t檢驗,計數資料采用[n(%)]表示,采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床療效比較 研究組臨床療效明顯優于對照組(P<0.05),見表1。

表1 兩組臨床療效比較[n(%)]

2.2 兩組并發癥發生率比較 研究組術后并發癥發生率明顯低于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組并發癥發生率比較[n(%)]

2.3 兩組生活質量評分比較 護理后,兩組生活質量評分均高于護理前,且研究組高于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組生活質量評分比較(±s,分)

表3 兩組生活質量評分比較(±s,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組比較,bP<0.05

組別對照組(n=56)研究組(n=56)時間護理前護理后護理前護理后社會功能65.3±5.1 76.2±4.8a 65.1±4.6 82.5±4.8ab軀體功能64.2±3.5 72.2±3.3a 63.2±4.3 84.3±3.8ab角色功能63.1±4.2 72.6±3.8a 64.9±4.8 82.5±5.1ab認知功能65.3±3.1 76.3±3.5a 64.9±4.2 85.6±4.1ab

3 討論

直腸類癌是一種嗜鉻細胞起源的低度惡性腫瘤,常見于直腸黏膜下層及深層,形狀呈圓球形或扁形[13]。直腸類癌的體積較小,一般直徑<2 cm。直腸類癌的構造似癌,但是發展較為緩慢,且呈現局部浸潤性生長,并較少發生轉移,直腸類癌的惡性程度主要取決于類癌腫瘤的大小、表面情況、浸潤深度與組織學分化程度,其中腫瘤大小與類癌是否侵進基層為最主要的判斷因素,以往治療直腸類癌主要應用手術切除治療,但隨著內鏡治療技術的不斷發展,應用內鏡切除直腸類癌已成為臨床研究熱點[14]。

本研究結果顯示,研究組治療療效明顯高于對照組(P<0.05);研究組術后并發癥發生率明顯低于對照組(P<0.05);研究組生活質量優于對照組(P<0.05)。采取內鏡下治療切除直腸類癌的術式為目前臨床上治療類癌的主要方式,可切除病灶,清除患者體內的淋巴結[14]。內鏡治療全稱為內鏡黏膜下剝離術,該治療方式將微創技術與機器人輔助相結合,應用內鏡治療,手術切除傷口較小,該治療方式對患者創傷小,恢復快,但對患者術后的護理要求較高。良好的護理有助于提高患者的臨床治療效果[15]。

綜上所述,直腸類癌內鏡治療護理中應用預見性護理,可提高臨床治療效果及患者的生活質量,并降低術后并發癥發生率,值得推廣應用。