美育視角下的博物館場景復原設計

摘 要:中華文明歷史悠久,為我們留下了寶貴的精神財富。但受時空變遷所限,要充分認識和深入挖掘作為中華文明重要載體的歷史文物的文化內容與價值殊為不易。我國博物館免費向社會開放之后,歷史文物及其衍生的藝術創作越來越便捷地走進尋常百姓的視野,各地博物館也通過場景復原設計等方式賦予相關展品以新的生命,使之呈現出更加濃郁的人文色彩,滿足了廣大人民群眾了解歷史文化、培養藝術審美、提升藝術修養的迫切需求,為進一步增強文化自信、傳承中華文明發揮了積極作用。

關鍵詞:美育 博物館 場景復原 展陳設計

在人類文明的浩瀚星空里,中華文明璀璨奪目、舉世無雙。中華先輩在數千年的悠久歷史中所創造、遺存下來的諸多文物是人類的寶貴財富,也是中華文明的珍貴傳承。我們不僅要把它們保護好,更要讓它們為人所知、為人所識,讓中華文明不斷地延續、發展和壯大下去。

由于歷史變遷、審美差異等原因,當今的人們往往很難直接從文物本身的表層形態領略其文化內涵和美學特質。發掘中國古老文化之美,首先要跨越審美的時空障礙。博物館不僅僅是保存珍貴文物、進行藝術創作的場所,還以獨特的美育視角塑造了一個集藝術品展示和知識普及為一體的多維空間,潛移默化地喚醒人們內心對美的理解和尊重,激發公眾對歷史的熱愛,提升公眾的審美能力。基于共同的文化基因,今人與古人之間一定存在著共情的脈絡,認知情感乃至思維不會因時空阻隔而完全斷裂并變得不可揣度。如果說造成文化斷點的“罪魁禍首”是時空,那么今天博物館的策展人和設計師們完全可以通過一定的梳理和設計,將這些斷點重新“焊接”到一起,用現代人的語言來詮釋古老的文化現象。今人甚至可以將特定的時空觀融入那些古老的文物和藝術品,賦予它們新的生命力。

蔡元培將美育定義為“應用美學之理論于教育,以陶養感情為目的者也”[1]。在2008年全國各級文化文物部門歸口管理的公共博物館免費對外開放之后,博物館的服務對象不再只是從事文物保護研究的專業人員和古玩愛好者,而是更多不同年齡、不同需求的普通觀眾。參觀者都希望能夠通過參觀活動開闊眼界、獲得知識、提升品位,觀眾導向逐漸成為展陳設計的基準和風向標,由此也帶來了博物館展陳設計方式的變革。

值得強調的是,如何便于人們理解地呈現展品,對參觀者的實際體驗來說至關重要。過于嚴肅的設計形式無助于參觀者輕松快捷地獲取他們想要的東西,而過于淺顯的設計則會讓參觀過程變得無趣。因此,越來越多的博物館展陳設計開始脫離“庫房陳設”的傳統方式,而轉向場景復原。這一方式在內容展示方面不再強調說教,不再限于反映人與物的簡單聯系,而是依據場景化、形象化的造景理念,把展品與特定歷史場景有機結合起來,讓展品展示變得更加生動、立體。場景復原在展品與觀眾之間架設了一座橋梁,給觀眾以身臨其境之感,也增強了參觀的趣味性。

一、場景復原的形式

特定的時空環境是展品展陳的基礎,也是理解其文化特質和美育價值的重要依托。可以說,情景化設計是場景復原的核心,但100%的場景復原是不存在的。所謂場景復原,只是基于一定歷史事實的模擬創作,為體現展品的文化價值創造出所需的時空條件,彌補其信息缺失的不足。每一件或每一組展品都具有各自的文化價值和美育價值,因此在場景復原方面除了要考慮場館的空間環境、成本控制等因素外,還應根據展陳的實際需要,選擇適當的場景復原。從展陳設計的實踐來看,場景復原大體可以歸納為兩種形式。

1.精練化的場景復原設計

在展陳設計中,為了彰顯某一展品的獨特性和重要性,有時需要將其與其他展品區分開來單獨進行展示,或者需要為其創造一個更為開放、自由的空間環境。在此情況下,設計者常常會將展品與相關元素組合在一起,經過一定的藝術化處理,構建一個相對抽象、精簡的空間整體,強調主要元素間的邏輯關系和環境氛圍,以意境感取代實物觀察,營造濃郁的文化氣息。空間氛圍的渲染在美學意義上可以被理解為心境外放或意趣的實體化,即對人的內在精神以一種富有美感的外在方式進行表達。這種方式更為注重對人的思想、情感的精微描繪和隱晦呈現。

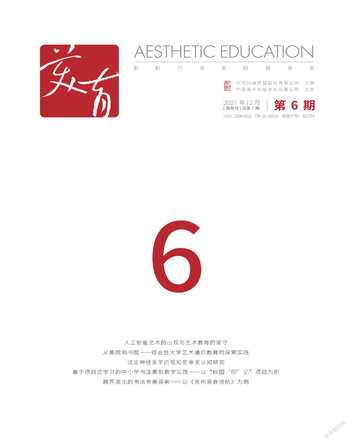

例如,遼寧省博物館珍品館的琴室布置采用了傳統的留白設計,以簡練的布局方式勾勒出古代琴室的靜謐與意趣,展示了古人所尊崇的自然和諧之美。該場景在地面鋪設了天然劍麻草編成的席子,輔以文人鐘愛的崖柏盆景裝飾,并以吳冠中的江南水墨畫為背景,通過歷史元素與現代設計的結合,再現了文人撫奏古琴時的肆志寄情、寄言廣意以及對精神境界、自然和諧的追求。觀眾甚至可以親自撫琴,感受樂器的美妙音色與古人的風雅意趣,對歷史文化藝術的體驗更加飽滿和多元。

2.等比例的高復原度實景

等比例場景復原設計帶有鮮明的寫實風格,參觀者能夠更加直觀地了解展品和場景所要表達的思想含義,從中發現獨特的審美元素。等比例復原方式也使場景的功能性大大增強,拉近了參觀者與展品之間的時空距離,使參觀者獲得更強烈的臨場感,將身心融入場景之中。遼寧是滿族民眾的主要聚居地,滿族傳統民宅獨具特色。在遼寧省博物館的滿族民俗展廳里,設計師采用等比例復原方式,對民謠所描述的“口袋房,萬字炕,煙囪出座地面上”這一場景進行了全景式展示。口袋房、苞米樓子、磨盤、水井、醬缸、索羅桿等場景生動直觀,富有生活氣息。院落空間是全開放式的,參觀者可以進院領略濃郁的滿族民俗文化,身臨其境的體驗給參觀者增加了代入感。

二、等比例復原場景的價值

博物館陳列按照時間長短可分為基本陳列和臨時陳列。[2]其中,基本陳列大多會在展館中長期展陳;臨時陳列一般有明確的展覽期限,需按期拆撤。等比例復原場景占用空間較大,布展成本較高,構造工藝也較為復雜,因此大多用于基本陳列,便于廣大參觀者長期觀展。近年來,國內博物館越來越傾向于等比例復原場景展陳,不僅僅因為這一展陳方式比較符合當代人的審美觀,更重要的在于這一方式足夠友好,能夠最大限度地讓文物重回某個歷史場景中,觸發參觀者的臨場感、代入感,有助于參觀者更加直觀地感受展品的文化意涵和古人的聰明智慧。

1.以場景為媒介的時空轉換

博物館館藏的文物大多歷史久遠,且具有鮮明的地域、時代和人文特征。受時空所限,人類的活動范圍在一定時期相對固定,參觀者與展品之間無法輕易找到共情。無論是發掘展品表層的形態美學意義,還是揭示展品深層的思想美學價值,在很大程度上都依賴于形式設計。等比例場景復原作為一種輔助手段,通過人工模擬的方式對展品所處的時空背景、歷史環境進行重塑、再現,可使參觀者從一個相對客觀、真實的視角深入了解展品。這種別具匠心的場景設計可以縮小甚至消除文化認知差異所導致的距離感,深藏于人們思想意識中的價值觀、倫理觀也會在某個展覽的情景設計中找到歷史的注解。通過展覽了解古人的思想、意趣,對許多現代人來說無疑是富有吸引力的。即便展覽場景與參觀者的聯想可能有一定差異,但只要能給出一個合理的解釋,最后也一定能夠被參觀者接受。等比例場景復原真正有趣、有價值的地方正在于此。

舒適的觀展體驗以及從展品身上感悟到的文化信息可以給參觀者以美的熏陶。當然,關于美的體驗并不全部來自感觀方面。情感的共鳴帶給人的心理沖擊可能更為強烈。無論古人還是今人,無論異域還是本土,文化上雖有差異,但人性和情感是存在共通性的。作品設計的靈魂是情感,一部真正的作品一定蘊含著一條情感主線。博物館場景的美育實踐有責任將展品放置在整個展覽文化語境中去考量,并融入這一系列社會關系、價值判斷與文化假設,培養更全面、更具批判性的審美能力,引發層次更為豐富的情感體驗。[3]比如,生活在20世紀五六十年代的人對計劃經濟時期的經歷有著十分特殊的情感。沈陽工人村生活館就保留了那個時代的老建筑和室內環境,并在“遼寧省慶祝中華人民共和國成立70周年成就展”上等比例再現了當時的生活場景。

2.以場景為補充的全息展示

傳統的形式設計理論認為,展陳設計只是對展品本身的描述說明,或者是對不同展品之間邏輯關系進行梳理、引導和歸納。這構成了現代博物館陳列設計理念的基礎。但展品的時空屬性及其美育價值,在展陳設計中應得到更忠實的體現。歷史文物自問世之時就承載了特定的信息,包含著獨一無二的文化內涵和藝術價值,只是隨著時間的推移,其所承載的信息已經因時空斷裂無法被讀取,其獨特的美育價值因沒有得到全面發掘,“養在閨中人未識”。展品的價值不能僅體現在考古層面,只有高度重視其社會意義、深入挖掘其美育價值,才能充分發揮其作為文化傳承重要載體的作用,成為博大精深的中國傳統文化的有力支撐。雖然有些文物在客觀上已經無法復原,但現代的造景技術完全可以通過場景重塑再現其原生的自然和社會環境,讓發生在展品身上的故事變得更加完整、生動,以免參觀者出現認知偏差和理解謬誤。

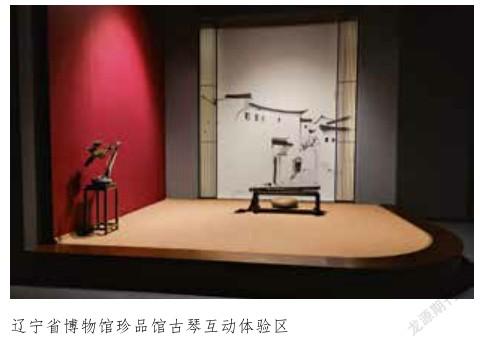

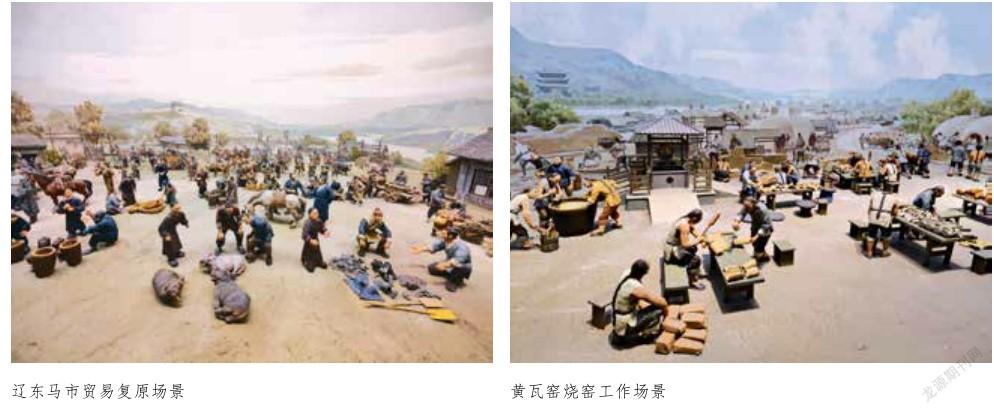

一個以展品為核心衍生出的場景設計對展品和參觀者來說都是意義重大的。高還原性的場景等于為展品提供了近乎原生的土壤,讓展品的生命力和藝術價值得以彰顯和延續。例如,在歷史長河中,中國綿長的邊境線上的某個馬市可能微不足道,在時人看來甚至完全沒有關注的價值和必要。而對幾百年后的人們來說,這無疑是一個完全陌生且極具新鮮感的場景。遼寧省博物館的“古代遼寧”展覽,以明朝永樂年間撫順關馬市為基本原型,以歷史檔案中記載的交易商品為依據,制作了邊城集市的高還原性場景,直觀展示了漢族、女真族、蒙古族人民進行貿易的場景,其中包含了許多對不同的文化習俗和生產、生活細節的刻畫,滿足了觀眾對古人生活情景的好奇心。

3.以場景為載體的互動空間

展陳設計中的等比例場景復原就形式上來說與電影制作中的造景技術有諸多相似之處。兩者同樣注重空間的有效利用,強調空間的功能性,同樣追求通過場景的設計來表達情緒、講述故事、渲染氛圍。例如,大連規劃展示中心在不同年代、不同種類的展區過渡區域采用了不同的民宅、商鋪、街道、公共場所等場景復原設計,既保持了整體設計風格的完整性,也展示了大連各個歷史時期的社會特點。觀眾穿行于各個場景之間,恍如走進了一幕幕歷史畫卷,可以身臨其境地感受社會的興衰變遷和百姓的生活百態。

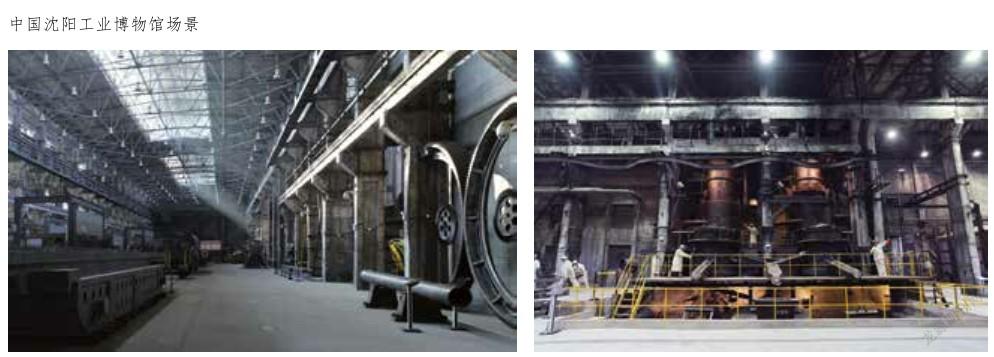

場景的塑造不僅是服務于展品的,更是服務于觀者的。對大多數參觀者來說,他們更樂于在博物館中主動“受教”,而非在特定環境里被說教。這一點與美育理論所倡導的寓教于樂并無二致。沉浸式體驗是當下廣受歡迎的一種參觀游覽方式,一些復古式的場景復原幾乎可以達到以假亂真的程度,有些場館甚至是由原有的歷史建筑改造而成的。例如,中國沈陽工業博物館原址為沈陽市鑄造廠,部分核心車間被改造成參觀場館,一些大型生產設備被完好地保存下來,記錄著沈陽這位“共和國長子”負重前行、如火如荼的年代。

三、展品與復原場景的關系

在博物館展覽中,展品與復原的場景是一體的。單純的展品(文物或藝術創作)所展現的主要是外在的靜態美、結構美和形體美,而在復原場景中則可以展現出和諧的節奏美、韻律美和環境美。展品和復原場景相得益彰,能夠讓參觀者更好地了解展品的歷史價值,感悟其蘊含的藝術魅力。

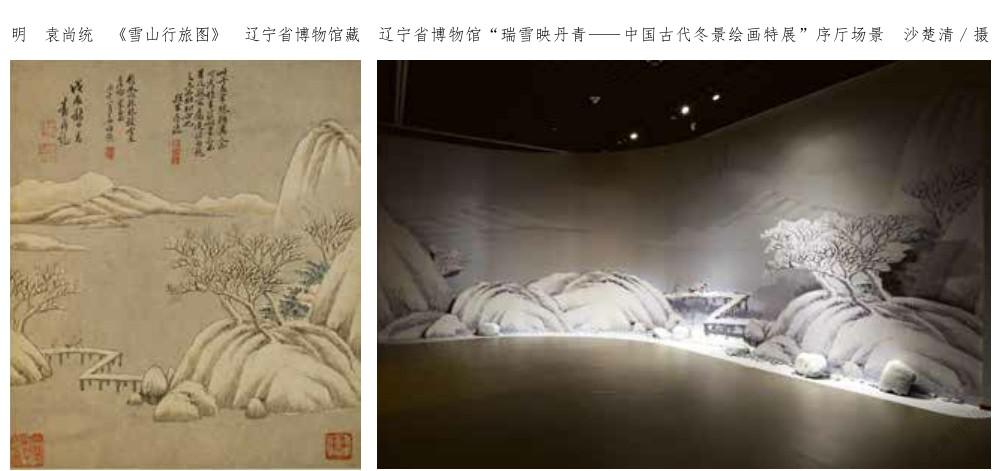

例如,遼寧省博物館在策劃“瑞雪映丹青——中國古代冬景繪畫特展”時,選用了明代袁尚統所作的《雪山行旅圖》作為序廳的設計元素。考慮到此圖在中國傳統畫作構圖方面極具代表性,具有很高的審美價值,設計師將畫作放大了15倍,遵照古代山水畫典型的“散點透視”構圖方法進行復原。這一設計根據畫面的景物構圖、前后關系、虛實關系分組制作立體造型,再現了原作氣象清幽、肅穆凝寒的意境。

展品無疑是整個復原場景的一部分,更是其中的核心景觀,是展覽場景中最有價值、最具觀賞性的部分。為了更好地進行融合,設計者必須在展品與場景之間建立一個穩定而合理的關系架構。它們之間可以是呼應關系、比對關系,也可以是延伸關系、動靜關系等。重要的是,在展品和復原場景關系的設定中,首先要對展品本身具有的形態與思想美學元素進行深入挖掘、精確提煉,賦予展品以新的生命,其次要以發散思維進行適度擴展,選取恰當的復原方式表達展品和場景的相融關系,賦予展品以豐滿的血肉,進而彰顯更具有廣泛意義的文化美育價值。“龍泰宸宇——故宮養心殿文物特展”是遼寧省博物館2019年引進的一次體驗式展覽。它借用故宮博物院養心殿內的文物,對養心殿原建筑空間與室內陳設進行復原,讓養心殿走出了紫禁城,讓觀眾走進了養心殿。[4]展覽布景進一步對照明系統做了優化,從細節著手,凸顯展品的核心地位,讓整個空間變得更富層次感,大大提升了展覽的效果。

另外,場景復原過程中應考慮這樣一個問題:是完全忠于歷史原貌,還是進行象征性、標志性的保留,還是有所精簡,抑或是大膽提煉并嘗試凝結出新的形式。對這一問題的解答必須建立在對展品歷史文化意義深刻理解的基礎之上。必須強調的是,復原場景所包含的各項元素需要被公眾準確感知,并保證不會在參觀過程中產生歧義,復原場景所表述的思想含義一定是與展品保持一致的。

四、場景復原設計中的人文情懷

根據《辭海》的定義,“人文”是指“人類社會的各種文化現象”。每一件文物都承載著特定的文化因子,它們猶如散落在歷史塵埃中的一塊塊文明碎片,蘊含著一定的信仰、理念或行為規范,代表著人類不斷進步的足跡。文物如果束之高閣便與死物無異,置于展柜之內則形如標本,只有移植到適合的土壤里才能重現生機活力。正如習近平總書記所強調的:“中國人民在實現中國夢的進程中,將按照時代的新進步,推動中華文明創造性轉化和創新性發展,激活其生命力,把跨越時空、超越國度、富有永恒魅力、具有當代價值的文化精神弘揚起來,讓收藏在博物館里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字都活起來……”[5]文物因有著特殊的文化屬性,需要被了解和開發,其作為一種精神符號,更應被深刻解讀、重新定義。場景復原無疑為這些文物和展品提供了一方延續它們生命的新沃土,當代先進文化和藝術創作如新鮮的養料為它們注入一絲生機,令它們在新的歷史時期迸發出新的光彩。

場景復原的關鍵在于真實度。有人認為這依賴于布景和道具的仿真程度和對細節的忠實還原。此種觀點大致是正確的,但還不全面。展陳設計中最不能忽視的因素就是人的主觀感受。無論怎樣逼真的還原,這種再現之美都無法讓參觀者完全感知到文物、展品的外在美與內在美。形象認識并不會因為場景的逼真而上升為理性認識,更不會讓人產生信服感和親切感。場景復原設計師可能首先應當成為一名心理分析師,需要主動去揣摩參觀者的心理需求與心理變化,以便運用適當的設計形式,巧妙地控制觀展節奏,激發參觀者的人文情懷,引導觀眾從對布景的形象認識逐步上升為對展品本身或對某一段歷史情境甚至某個歷史時期的理性思考。中國美術學院的“東方竹——亞洲竹生活藝術展”將家具、生活用品、建筑等竹制器物陳列于竹林、竹浪之間,完美地表達了“隔林風浪、起伏簫笙”的空間設計概念。“觀者穿梭其中,由低處往高處慢步,進入展示當代竹工藝的空間,將造景、陳設與展品鏈接,系統化地營造了文人空間。在此,仿佛有種穿越五十米的距離,便由魏晉走入了當代的感覺。”[6]值得注意的是,過于逼真的復原有時會適得其反。觀眾過于注重觀察場景,而忽視了展品本身的獨特韻味,會在某種程度上侵蝕展品的主導地位,產生喧賓奪主的結果。其實,源于真實卻又高于真實的提煉,飽含人文關懷的暖心設計,才是場景復原所倡導的。這不僅彰顯匠心獨運,還更具雋永含蓄之美。

復原場景是展陳設計中的重頭戲,但究其本質仍屬輔助性設計的范疇,是展品的說明與襯托。“博物館自誕生之日起便擔負了人類文化教育與審美教育的使命,寫在教科書里的歷史與藝術只有走進博物館才能獲得真切的印證,才能在這種文化藝術之物的觀賞與浸泡之中喚起對民族歷史與藝術歷史的認知和自豪。”[7]博物館里的展品信息具有不完整性和隱晦的特性,使其并不能被民眾輕易了解,但在場景復原的輔助之下,那些原本只存在于歷史或意境中的情景得以以寫實的方式呈現出來。盡管兩者所具有的藝術價值天差地別,但所呈現出來的卻是優勢互補、相輔相成,對提升民眾發現美、認識美、塑造美的能力都將起到至關重要的作用。

五、結語

場景復原設計可以賦予文物和其他各類藝術作品以更加充實、完整的表達,讓整部展覽呈現出更加豐富和立體的美感,使參觀活動免于枯燥,帶給觀眾更加直觀、生動、有趣、舒適的參觀體驗。場景復原并不會創造美,其中的想象和設計都來自展品或者某一文化現象自身的魅力。就其功能而言,它更像是一位熱心、敬業的導游,帶領觀眾一起尋找美、發現美,并用自己的方式展現、烘托、詮釋展品之美。可以預見,在新時代文化的引領下,博物館場景復原的具體呈現方式將不斷突破創新,日趨多樣化,各種不同的創作靈感將被帶進或融入展品展示的過程中,為古老的文化注入新鮮的藝術血液,使之展現出更強的藝術魅力和更高的美育價值。

(孫焓烯/遼寧省文化演藝集團)

注釋:

[1]蔡元培.蔡元培美學文選[M].北京大學出版社,1983:174.

[2]中國大百科全書總編輯委員會《文物·博物館》編輯委員會,中國大百科全書出版社編輯部.中國大百科全書(文物·博物館)[M].北京:中國大百科全書出版社,1993:21.

[3]袁雁悅.歷史文化類博物館中的青少年美育實踐[J].美育學刊,2018(4):32.

[4]白楊.從“觀”帝后生活到“走進”養心殿—改革開放以來故宮博物院巡展的變遷[J].藝術與民俗,2020(3):13.

[5]習近平.習近平在聯合國教科文組織總部的演講[N].人民日報,2014-3-28(3).

[6]吳光榮.“東方竹·亞洲竹生活藝術展”策展記事[J].新美術,2018(7):119.

[7]尚輝.《博物館說》:使美育隨時進入歷史時空[N].中國文化報,2021-3-21(2).