大運河主題美術作品中的文化場域建構與藝術表現

[摘要] 就大運河主題美術創(chuàng)作而言,文化是運河的靈魂,運河是文化的載體。在當代中國美術語境中建構和傳播大運河文化,需要從外在文化形象與內在文化意義兩方面著手,創(chuàng)作形成大運河主題的美術作品。“大運河新顏”系列作品以運河流經江蘇八個地市的河段為創(chuàng)作主題,探索運河美術與文化場域的有效融合與表達方式,發(fā)掘關于運河母題視覺經驗的新維度。

[關鍵詞]大運河 美術主題 文化場域 “大運河新顏”

2014年,中國大運河載入《世界遺產名錄》,大運河文化受到全社會的關注與重視。2017年,習近平總書記對建設大運河文化帶作出重要指示,大運河是祖先留給我們的寶貴遺產,是流動的文化,要統(tǒng)籌保護好、傳承好、利用好。[1]2019年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》,提出了對大運河國家文化公園整體性建設的頂層設計。2020年,習近平總書記到揚州調研大運河文化保護傳承利用情況,進一步為大運河文化的科學保護、傳承、利用指明方向。在這種時代大背景下,關于大運河文化的學術研究也隨之逐步深入,關于大運河主題的美術創(chuàng)作受到重視,運河題材的繪畫作品多了起來。

“大運河新顏”系列美術作品是2021年“百年江蘇”大型美術創(chuàng)作精品工程的重要組成部分。該創(chuàng)作工程總體旨在全面書寫百年江蘇的光輝歷程,講述江蘇故事,展示江蘇形象,傳遞江蘇聲音,作為慶祝中國共產黨成立一百周年華誕的獻禮。“文藝蘇軍”被賦予了“擔當使命、走在前列”的時代使命,選擇大運河江蘇段作為藝術創(chuàng)作的課題,不僅是為了表現運河新顏和中國新貌,而且要探索形成當代大運河主題美術創(chuàng)作的“江蘇經驗”和“江蘇樣板”。

一、美術作品的主題性表達

美術創(chuàng)作涉及從母題到主題的諸多內容,圖像母題是構成視覺藝術主題敘事的核心要素。母題是一種常規(guī)與常用題材,在美術創(chuàng)作中可作為藝術表達的載體,為形成與傳達主題思想服務。在中國畫的歷史發(fā)展進程中,有很多為人熟知的藝術母題,例如,以梅、蘭、竹、菊、松為代表的植物母題被賦予豐富的人格化思想品質,產生了眾多具有積極思想內涵的作品主題。母題需要“外師造化”,形成藝術作品的客觀內容知識;主題離不開“中得心源”的思考領悟,形成藝術家內心的情思和安排。不同時期不同藝術群體的創(chuàng)作,對這兩方面表現出不同的傾向。例如,“新金陵畫派”畫家注重“外師造化”,開展萬里寫生;“新文人畫”的創(chuàng)作則關注“中得心源”,崇尚“文心萬象”。這兩大藝術流派都與江蘇密切相關且產生了全國性的影響。在對二者的對比分析中,我們能更清楚地感受到藝術表現對內在世界或外在世界的不同側重,這也是對主觀世界與客觀世界在藝術世界中的權衡。正因為此,并非所有美術作品都有鮮明突出的主題。基于美術作品的視覺形式和多元格局,從主題層面上來看,總體有如下三種不同的類型。

第一種是“無題”類型,作品以形式為主體,視覺形式超越視覺內容,作品題目即為“無題”或以編號代之。如果把“意味”類比為主題,那么作為“有意味的形式”,這種藝術的主題只停留在形式語言本身。例如抽象藝術的美感“意味”,是通過線條、色彩、形體的組合構成表現出來的。由于高度風格化、模糊化的形式,其主題并不能很好地被辨識。從康定斯基、蒙德里安、馬列維奇,到波洛克、瓦沙雷利、米羅,都曾創(chuàng)作過諸多這種形式抽象、主題不明的藝術作品,流傳于世。反觀中國畫,其寫意性表現的筆墨韻味也與這種抽象的美感形式有著異曲同工之處,且由此形成了更為深層的文化意味。

第二種是“多題”類型,由于一般性美術形式表達的多義性與包容性,對由此而形成的內容主題的解讀也并沒有唯一性或確定性。有些美術作品可以有多種不同的題目設定,視覺語言本身可以營造出具有聯(lián)想性、象征性、隱喻性的各種效果,從而形成美術作品主題的多重意味。例如,中國傳統(tǒng)繪畫對山水、花鳥等題材的描繪大多以借景抒情、托物言志等藝術表達方式為基礎,同一題材的畫面可形成豐富多樣的主題思想。因此,無論是中國畫里的梅、蘭、竹、菊,還是具有符號化意味的油畫元素,都能使美術作品構建起多重主題。

第三種是“專題”類型,作品內容清晰而明確、翔實且具體,由此形成了具有針對性和唯一性的美術創(chuàng)作主題,也就是獨一無二的美術主題。那些內容博大的史實性敘事主題基本符合這種“專題”性美術創(chuàng)作類型,例如,董希文的油畫作品《開國大典》就明確地表達了1949年中華人民共和國成立這一歷史事件。“百年江蘇”大型美術精品創(chuàng)作工程中所創(chuàng)作的美術作品大多屬于此類,例如,“大運河新顏”系列作品以明確的流經江蘇八個地市的大運河河段為創(chuàng)作主題,分別完成每一處運河新貌的藝術表現,這就是具有針對性和唯一性的史實性敘事,屬于“專題”類型的美術創(chuàng)作。

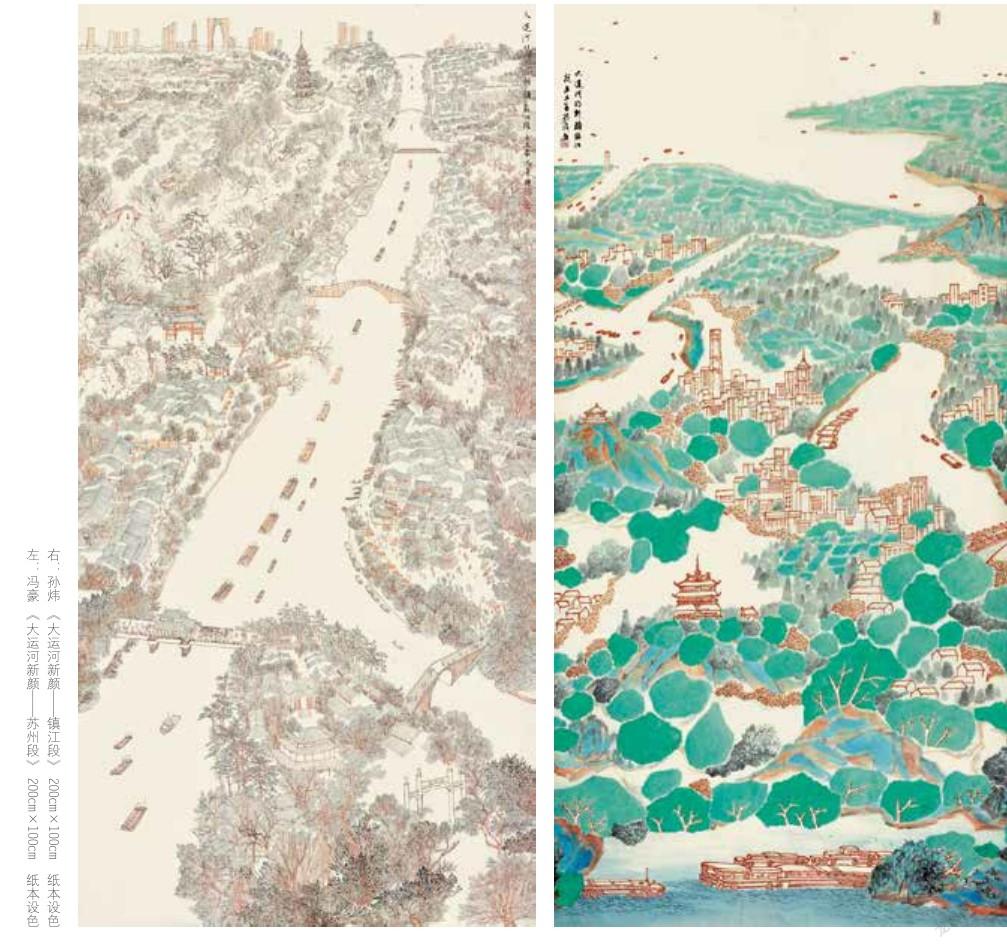

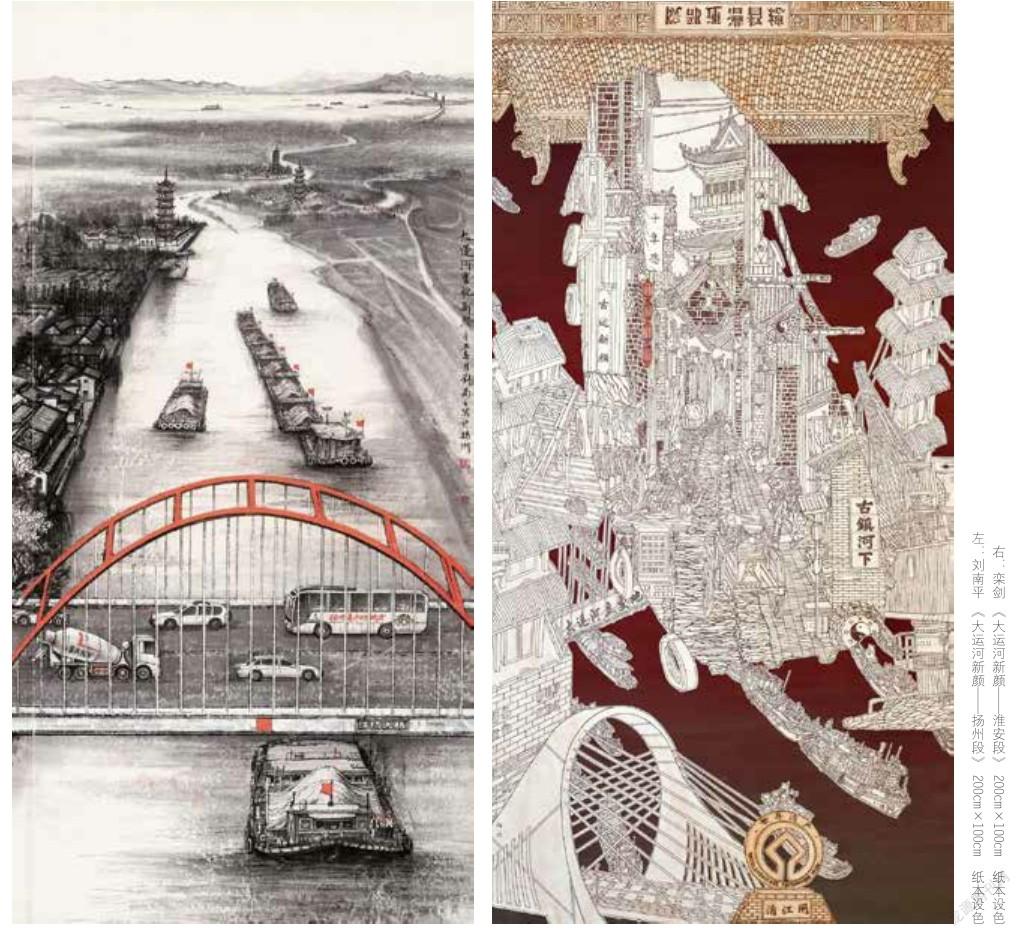

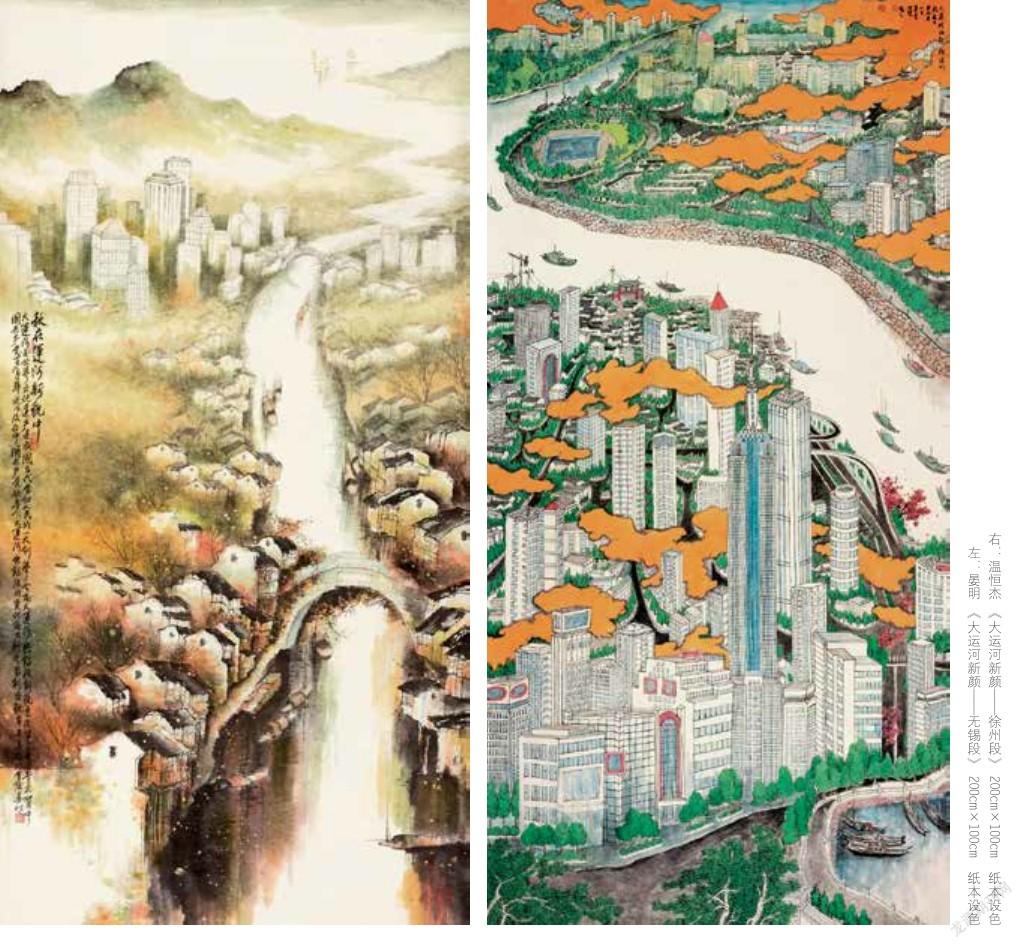

“大運河新顏”系列作品總體以大運河江蘇段為創(chuàng)作對象,每件作品對應的藝術主題更加具體和明確。按照大運河自北向南流經的八個地級市,由八位畫家完成的八件作品依次是溫恒杰《大運河新顏——徐州段》、張凡《大運河新顏——宿遷段》、欒劍《大運河新顏——淮安段》、劉南平《大運河新顏——揚州段》、孫煒《大運河新顏——鎮(zhèn)江段》、張冬橋《大運河新顏——常州段》、晏明《大運河新顏——無錫段》、馮豪《大運河新顏——蘇州段》。“百年江蘇”大型美術精品創(chuàng)作工程的宏大主題需依托每一件美術作品的小主題來支撐,這是聚沙成塔、集腋成裘的創(chuàng)作關系。

二、《清明上河圖》與運河主題創(chuàng)作

在中國歷史上,美術作品中對名山大川的表現屢見不鮮,山水已然成為中國畫創(chuàng)作最重要的母題,也是中國畫最為常見的表現圖式。元代湯垕《畫鑒》云:“世俗論畫,必曰畫有十三科,山水打頭,界畫打底。”[2]中國古代山水題材繪畫興盛,這源于古人“知者樂水,仁者樂山”的志趣和思想的支撐。對比而言,以運河為創(chuàng)作母題的美術作品在古代的數量并不突出。關于大運河主題的美術創(chuàng)作也離不開其背后的主題思想,這需要大運河本身所具有的文化內涵的支撐。

中國美術史上以運河為對象的主題性創(chuàng)作,可上溯到北宋畫家張擇端筆下的《清明上河圖》,這幅作品生動地記錄了12世紀北宋都城汴河兩岸的繁華景象,可謂反映運河主題的千古名作。有學者研究發(fā)現“上河”即為運河之尊稱,一切漕運之河皆可稱為“上河”,不僅常州三部地方志中運河被稱作“上河”,唐宋文獻中也有多處“上河”即運河的例證。[3]以此為據,則《清明上河圖》可以直接理解為“清明運河圖”,這奠定了運河主題美術創(chuàng)作的歷史地位。

《宋史 食貨志》載:“宋都大梁,有四河以通漕運:曰汴河、曰黃河、曰惠民河、曰廣濟河,而汴河所漕為多。”[4]《清明上河圖》再現了汴河漕運的盛況,船只往來如梭,纖夫岸上牽拉,船夫搖櫓撐篙,泊船緊張卸貨。五米多長的畫卷以汴河為主線,采用散點透視表現自然景致、城市風貌和市井生活等豐富內容。畫面的高潮部分是橫跨汴河的虹橋,橋下大船正緊張地放落桅桿通過。北宋時,汴河是國家最重要的漕運渠道,為京師提供糧食等物資保障,關乎國家命運,系乎盛世清明。宋代張方平《論汴河利害事》有言:“汴河之于京城,乃是建國之本,非可與區(qū)區(qū)溝洫水利同言也。”[5]正是北宋汴河極為特殊的重要地位,使得《清明上河圖》更具有非同尋常的意義。

張擇端《清明上河圖》畫中的人物、場景和氛圍,構建起由汴河、汴京主導的獨特文化場域。文化場域永遠是要以“人”作為核心,注重“人”的主體性,真正化作“人”的空間。這幅畫中各色人物共計八百余,包括士、農、工、商、醫(yī)、卜、僧、道以及婦女、兒童等。張擇端圍繞“清明上河”主題,以對社會生活的深刻洞察力和對畫面藝術的高度組織力,建構起經典且永恒的的宋代文化場域,這就不僅是給后世留下了寶貴的歷史畫卷,而且形成了永恒的文化記憶。也正是因為這種社會生活的文化記憶,該作品才具有北宋風俗畫的價值屬性。

《清明上河圖》所具有的重要意義,引領了后世一大批關于類似主題的創(chuàng)作,其中包括《清明上河圖》的復制本、仿本及偽本等。早期曾有文章總結出《清明上河圖》共有30多個版本存世,其中大陸藏10余本,臺灣藏9本,美國藏5本,法國藏4本,英國和日本各藏1本。[6]但筆者認為,這顯然是不準確不全面的。近期也有文章研究發(fā)現,“荷蘭總共收藏有三幅《清明上河圖》,一幅在阿姆斯特丹國家博物館(Rijksmuseum),兩幅在萊頓民族學博物館(Museum voor Volkenkunde)”[7]。故宮博物院研究員余輝也曾在《圖上“清明”知多少——比較三幅〈清明上河圖〉卷》一文中寫道:“以‘清明上河為題材的風俗畫長卷,現存國內外博物館和私家的古畫有上百卷之多。”[8]事實上,“清明上河”早已超越了一幅美術作品的限定,發(fā)展成為中國畫的一種創(chuàng)作母題、一種藝術類型、一種文化現象。例如,在眾多明清版本的《清明上河圖》中,以明代仇英和清代陳枚等人的創(chuàng)作最為著名,他們的畫卷青綠設色,大幅擴展為十米左右,參照張擇端《清明上河圖》的范式,分別融入明、清蘇州的生活素材和社會信息。在中國美術史的研究中,我們可以將其理解為一種“都市運河”的主題創(chuàng)作類型,對這種類型的美術創(chuàng)作的研究甚至形成了與研究《紅樓夢》的“紅學”相媲美的“清明上河學”。[9]

在《清明上河圖》的巨大影響下,今天的中國畫畫家也時有類似題材的創(chuàng)作。例如居于運河之畔的常州畫家季全保,多年來完成了一系列以常州段運河為主題的長幅畫卷,包括《運河盛乾圖》《運河戚墅堰全景圖》《江湖匯秀運河石龍嘴圖》《運河常州段風情畫》等作品,其中《運河盛乾圖》重現乾隆鼎盛時期常州運河沿岸的繁華風貌,畫中風物精致,人物眾多,驛站碼頭、店鋪街市、亭臺樓閣、古巷深弄等景觀設置處處彰顯人文典故。《運河盛乾圖》被譽為“常州版《清明上河圖》”,由此也足見其對《清明上河圖》的學習與繼承。

三、“大運河新顏”系列作品評析

美術作品中大運河的“新顏”與“舊貌”之間,一方面不應是完全斷裂的、失聯(lián)的,或者說“新顏”不宜完全脫離“舊貌”,這關乎運河記憶、語境、精神、情感等主體性的文化傳承和體驗。但另一方面,畫家們創(chuàng)作“大運河新顏”系列作品,也是在探索運河美術與文化場域的有效融合與表達方式,發(fā)掘關于運河母題視覺經驗的新維度。這需要圍繞這一母題的美術作品創(chuàng)作在借鑒《清明上河圖》藝術經驗的基礎上有所突破,從空間與時間的維度上傳達出本土的、當代的精神風貌。這在推動中國畫的創(chuàng)新發(fā)展和與時俱進的征程中,也是非常可貴的探索。

“大運河新顏”系列的所有作品既是相互聯(lián)系的——它們共同構成“江蘇大運河”主題的完整內容,又是彼此獨立的——畫家各自心無旁騖地從不同角度來完成創(chuàng)作。而以立軸形制表現運河主題的中國畫創(chuàng)作,與歷史上習慣性的長卷形制有著很大不同,因此,很多歷史性的經驗在此已不再適用。對大運河這種線性活態(tài)文化遺產,立軸畫面的線性敘事空間非常有限,由此帶來藝術創(chuàng)作的很大挑戰(zhàn),需要畫家在新的框架下進行藝術的經營構想。

大運河共流經江蘇八個地市,八處地點因地而異,八位畫家因人而異,八件作品各不相同,其具體內容如下。

溫恒杰的《大運河新顏——徐州段》以工筆淡彩描繪徐州市區(qū)的大運河,平原地帶上“S”形的河流走向形成畫面的主要元素。一方面呈現大運河的蜿蜒形態(tài),另一方面凸顯岸上城市的現代化景象。近景畫面是鱗次櫛比、高聳入云的高樓大廈,繁榮發(fā)展的徐州城市景觀構成大運河所處的現代化環(huán)境。

張凡的《大運河新顏——宿遷段》以水墨設色寫意手法表現大運河宿遷段的景象。宿遷段大運河上承駱馬湖,下入洪澤湖,一河連兩湖,最大限度地保持了運河原貌。作品以較為傳統(tǒng)的山水畫技法,表現宿遷東關口與一號橋之間的運河景象。古老的城墻、現代的建筑掩映在運河兩岸的田園林木之間,渲染出運河的田園詩意和古韻新聲。

欒劍的《大運河新顏——淮安段》是基于淮安城與運河的密切關系,對這座“運河之都”進行了抽象而純粹的藝術化表達。“總督漕運部院”“千年齋”“古鎮(zhèn)河下”“清江閘”“大運河立交地”等古今運河元素被抽取出來,純以線條形式進行符號化構成和再創(chuàng)造,使得作品的這一畫面成為“運河之都”的藝術名片。

劉南平的《大運河新顏——揚州段》描繪的是整個大運河中最古老的一段,畫面遠景開闊,以酣暢的水墨揮灑朦朧的寫意趣味。遠景和中景中依稀顯現的山川和古塔建筑令蜿蜒的運河流淌出悠悠古意。近景中的紅色橋梁和紅色旗幟則營造出熱烈的氛圍,江揚大橋上下是繁忙往來的車輛和運輸船隊,預示著大運河從遙遠的古代流淌至現代社會。

孫煒的《大運河新顏——鎮(zhèn)江段》表現大運河越長江而南引鎮(zhèn)江的畫面。前景是運河中來往的船只,重點表現具有地理標識性的西津渡云臺閣景觀;中景是蔥蘢綠色掩映下的城市樓宇,大運河在城市山林間穿行而過;遠景是北望長江與運河交匯的遼闊水域,畫面空間疏密有致,以青綠設色點染出一片江南意象。

張冬橋的《大運河新顏——常州段》截取了現代城市中大運河景象的一個片段,近景是寬闊河面與水上船只,對岸是常州舊式建筑與現代標識建筑的疊合展示。整幅作品采用意象和蒙太奇手法,以常州的城市新顏映襯大運河環(huán)境,大運河古老的文化遺產與現代城市的文明在畫面中交相輝映。

晏明的《大運河新顏——無錫段》描繪的是無錫最具特點的清名橋附近的景象。近處是粉墻黛瓦的江南傳統(tǒng)民居,高低錯落地分布在運河兩岸,中景是高樓林立的無錫新城,遠處則是煙波浩渺的太湖帆影。運河兩岸的樹木籠罩了一層金黃,如霞光般的暖色倒映在運河的水面上,形成了具有浪漫童話色彩的運河景觀。

馮豪的《大運河新顏——蘇州段》,以細筆、淺絳淡彩描繪蘇州段大運河的開闊場景。高空俯瞰的大視角下,畫面具有山川地圖的風格。畫面主體是古城蘇州的古典園林式環(huán)境,包括古塔牌樓、河岸民居等建筑,為大運河營造了富有歷史意味的文化記憶空間。在畫面上方的遠處,畫家簡單勾畫出聳立的蘇州現代地標性建筑,點明了當下的時空環(huán)境,也形成了古典與現代的生動對照。

綜合以上“大運河新顏”系列中不同繪畫作品的特點,我們可總結得出如下幾點認識。

(一)片段性的畫面表現。歷史上中國畫的長卷形制、散點透視,較為適合表現運河題材。“大運河新顏”系列美術作品按照大運河流經江蘇八個地市而分成八個片段,由八位畫家分別創(chuàng)作完成。每件作品都是統(tǒng)一尺幅的立軸畫面形制,只能表現大運河的某個片段。這一方面形成了豐富的藝術面貌,不同作品從不同視角演繹出不同地域大運河的特色。另一方面由于大運河是作為線性活態(tài)文化遺產,片段性的畫面也造成了這種線性的割裂與表達的局限。

(二)多樣性的畫面風貌。“大運河新顏”系列美術作品出自八位不同畫家手筆,對應八處不同的城市風貌,形成了各不相同的畫面風格。八位畫家或工或寫,或彩或墨,運用傳移模寫、形式構成、意象重組等各式手法,完成各自區(qū)域的大運河主題美術創(chuàng)作。在作品中,我們既可以看到傳統(tǒng)的高遠、平遠的視角,也能看到現代的空中俯瞰視角,可謂是從各個角度探索大運河美術創(chuàng)作的各種可能性。

(三)現代性的運河景觀。這是一組表現現代大運河景觀的畫面,主要是新顏而非舊貌,主要是景觀而無人物。完全新的面貌很難喚醒運河的文化記憶,缺少人物也難以表現運河與人的關系。對比觀看《清明上河圖》的歷史風貌和眾多人物,就可以明顯體會兩者的不同。運河與城市之間的主次關系并不確定,或運河掩映在樓宇之中,或樓宇散落在運河之畔。所以,在某些畫面中,運河新顏為城市新貌服務,運河只是構成現代城市景觀的一部分。

中國大運河擁有活態(tài)、流傳、生生不息的文化體系,如何通過美術作品對大運河外塑其形、內塑其魂?這離不開對大運河文化形象的塑造,以及通過畫面空間媒介來轉述文化景觀而非自然景觀來打造大運河的文化場域:欒劍的《大運河新顏——淮安段》聚集了“古鎮(zhèn)河下”“千年齋”“總督漕運部院”等一批具有代表性的紀念場所和文化符號,試圖喚醒民眾的文化記憶,并與之建構起密切的文化心理聯(lián)系;馮豪的《大運河新顏——蘇州段》呈現高空俯瞰視角下獨特的山川地理風貌,運河從中穿過,畫面主體是由蘇州古典建筑園林環(huán)境構造的歷史文化空間。

大運河作為傳統(tǒng)文化獨特的記憶場所和文化載體,形成了交往密切、兼容并包的文化場域,在這個文化場域中孕育并產生了獨具特色的大運河文化。大運河文化場域既包含了運河本身的文化,也包括運河空間環(huán)境以及歷史地理生態(tài)環(huán)境等內容。從美術創(chuàng)作的角度來看,需要注重對大運河文化帶文化場域的集中表現與特色區(qū)分,從而喚起觀者對大運河文化帶的文化記憶與活化傳承。

四、總結與反思

就大運河主題美術的創(chuàng)作而言,文化是運河的靈魂,運河是文化的載體。大運河流經中國南北六省和兩直轄市,溝通了吳越文化、淮揚文化、中原文化、齊魯文化、燕趙文化、京津文化等六大區(qū)域文化板塊。大運河江蘇段縱貫江蘇南北,流經徐州、宿遷、淮安、揚州、鎮(zhèn)江、常州、無錫、蘇州八個地市,在里程和位置上都具有突出優(yōu)勢。江蘇大運河在六大區(qū)域文化板塊中占據其三,即吳越文化、淮揚文化、中原文化,可謂處在中國大運河文化帶的核心位置。

新時期的大運河主題美術作品仍要注意在作品中引入和構建新的文化場域,這也是“大運河新顏”系列作品的靈魂。畫面空間的事物和人物是文化場域的載體,山川河流、城市建筑、植物動物等形成獨特的地域風貌、自然和人文景觀,人的參與和互動又營造出具有感染力的內容場景。大運河主題美術作品中的文化場域,體現為通過營造畫面內容彰顯出文化的力量,并引起人們的感懷與觸動。

大運河文化在國家文化建設體系中有著舉足輕重的地位,對大運河文化帶的建設及區(qū)域社會的發(fā)展也有著積極的意義。但各個地方對大運河的相關研究和認識并不十分充分,在發(fā)掘大運河的歷史文化資源方面還存在著諸多不足。再加上“創(chuàng)作者不研究、研究者不創(chuàng)作”這一現實問題,美術創(chuàng)作者往往重創(chuàng)作、輕研究,受限于學術基礎、研究條件而對大運河文化認識不夠,因此在美術創(chuàng)作中很難構建好文化場域的內容。

在當代中國美術語境中建構和傳播大運河文化,需要從外在文化形象與內在文化意義兩方面著手,創(chuàng)作形成大運河主題的美術作品,由此喚醒文化基因、建構文化空間,推動大運河文化的活態(tài)延續(xù)和創(chuàng)新發(fā)展。在大運河主題美術作品中建構傳播國家文化形象,增強文化自覺和文化自信,這也是新時代賦予美術工作者的職業(yè)使命和責任擔當。

[楊祥民/南京郵電大學傳媒與藝術學院。本文為國家社科基金藝術學重大項目“中華傳統(tǒng)藝術的當代傳承研究”(項目編號:19ZD01)階段性成果,獲南京郵電大學“1311人才計劃”資助。]

注釋

[1]文明之光照亮復興之路:以習近平同志為核心的黨中央關心文化和自然遺產保護工作紀實[E/OL].人民網.http://politics.people.com.cn/n1/2019/0610/c1001-31126283.html.2021年9月10日訪問。

[2]湯垕.畫鑒[C]//黃賓虹,鄧實,編.美術叢書.南京:江蘇古籍出版社, 1997:1721.

[3][元]脫脫,等.宋史.北京:中華書局, 1977:4250.

[4]王繼宗.《清明上河圖》“上河”乃運河尊稱考[J].圖書館雜志, 2013,(02):93-97.

[5]張方平.上神宗論并廢汴河[C]//趙汝愚.宋朝諸臣奏議(下).上海古籍出版社,1999:1397.

[6]施天思.《清明上河圖》版本知多少[J].中國拍賣, 2004,(04):36.

[7]葛思康.荷蘭萊頓民族學博物館收藏兩幅明仇英《清明上河圖》小考[J].世界美術, 2021,(01):42-47.

[8]余輝.圖上“清明”知多少——比較三幅《清明上河圖》卷[N].人民日報, 2015-04-05(008).

[9]周寶珠.《清明上河圖》與清明上河學[J].河南大學學報(社會科學版), 1995,(03):1-8.