五臺古道初探

朱英豪

01 從茶鋪流往巖頭的溪水

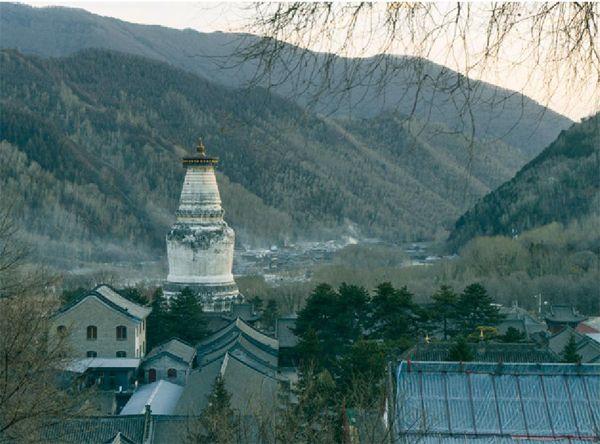

?02 俯瞰臺懷鎮

03 定襄郊外,前往五臺路上

1870年11月27日,德國地理學家李希霍芬在經過雁門關時,為我們做了一道數學題—他統計了當天從關內通往關外的牲口數量,大致為2000頭。

這位嚴謹的德國人也記錄下了通行的物資為何。那些龐大的駱駝馬騾大軍身上,除了來自云南四川的磚茶,太原府的水果鐵器,獲鹿縣(今石家莊鹿泉)的棉織品,還有來自忻州(五臺縣所屬山西地級市)的椽木和車輪。

但在這條主干道上南來北往的,不僅僅是貨物。

在離關外二十多公里的地方,有一個叫東王圐圙的村子。圐圙是蒙古語的發音,指的是土圍墻。在李希霍芬的年代,蒙古人在山西的存在感更加強烈(倒過來說也對)。每年10月至次年2月,北部的蒙古佛教徒都會趕往藏傳佛教圣地五臺山朝圣。在雁門關,李氏遇到了一支幾百人的蒙古朝圣大軍,一群“肩膀寬厚、背額頭、寬鼻梁”,完成朝圣返鄉的蒙古人。他戲稱,這些蒙古人如果畫上一道小髭須,看起來就會特別像匈牙利人。

巖頭到茶鋪

過了雁門關就是代縣了。得知我打聽守衛雁門關的楊家祠堂,文廟的售票大姐把自個兒的腳提了起來,形象地說明,祠堂在一個叫鹿蹄澗的地方。五臺山附近有鹿群出沒,早在敦煌五代時期的六十一洞窟壁畫里就有記載。那面足足有半個足球場那么大的壁畫,除了在五臺縣西南大橋附近畫上兩只在河邊棲息的鹿,還畫出了從太原到正定府方圓五百里地的道路山川、佛寺塔院,以及去五臺山朝廟的各色人物。為了彰顯五臺山上的寺院,壁畫里面的距離比例,甚至地理位置都是不科學的。但這并不妨礙梁思成后來在《營造學社會刊》上指出這幅壁畫幫了他大忙,為他和林徽因之后前往五臺山尋找佛光寺——這座后來被證明是最古老的唐代木構——提供了重要線索。

繁峙—巖頭—茶鋪—五臺(獅子嶺)—石咀,我計劃拜訪的這條自西向東的朝臺古道,也是李希霍芬和伊東忠太當年不約而同選擇進出五臺山的徒步路線。

抵達繁峙縣的砂河古鎮前,我被一張它在網上流傳的照片驚呆了:紅褐色的礫巖,在夕陽下散發出內華達一般的西部氣息。而當我在夜晚驅車進入市區時,道路兩旁的霓虹燈讓我有了進入拉斯維加斯或者里諾小城的錯覺。砂河現在是五臺火車站駐地,在民國時也是連接五臺山的必經之地。1937年,梁林二人也是在佛光寺完成考察活動后,騎騾走路爬山來到這里,再換交通工具出關回京。

除了偶爾邂逅的貨車,前往巖頭村的山路蜿蜿蜒蜒,靜謐宜人。這個山腳下的村子現在是鄉政府治地,公路兩邊散落著民房店鋪和荒廢的田埂,以及后建的軍營設施。不遠處,與手繪天安門墻畫相接的山坳里,成群的哨兵時隱時現。這里的一切,和過去那個人頭攢動的朝圣驛站毫無瓜葛。李希霍芬和伊東忠太都曾記錄下自己投宿巖頭的愉快經歷,這在兩人通篇吐槽當時清政府治下糟糕住宿條件的對比下,顯得十分罕見。炎炎夏日趕往五臺山的伊東忠太,還在附近清澈的溪流里洗澡,他“看見對面山頭有鹿二三,目光驚奇地望著這邊”。

01 《五臺山圖》(摹繪本)

?02 石咀,關帝廟里的祖師塔

03 臺懷鎮,夜幕下的客棧

從巖頭再沿著山路往里十里地,就到了茶鋪村。一個繁峙縣城來的年輕人,正在拾掇一車斗黃澄澄的野沙棘。“今年的沙棘不如往年,個頭小,價格也賣得賤,才七毛錢一斤。”抱來沙棘的老奶奶笑著埋怨。她打扮精致,比灰頭土

臉的年輕人更像城里人。

整個村子十戶九空,站在空蕩蕩的大街上,初冬的寒風凜冽刺骨。這里和五臺山的海拔一樣高。當年,李氏也是這個時間抵達這里。高原溫差大,他早起測得了零下24攝氏度的低溫(比現在低10攝氏度),剛用炭火化開凍住的墨水,一蘸上羽毛筆就又被凍住了。

“我們這里冬天太冷,待不住人,和大東北一個樣啊。”王村長感嘆道。村子雖然偏遠,但承擔著防疫防火的雙重大任。接到村頭檢查站的報告,村長火速約了穿著一身迷彩服的人武部干部一起,過來“看望”我這個不速之客。1870年的冬天,這里還曾有一百來戶人家,但目前這里只剩十幾戶人家,都是老人。學校在幾年前已經關閉,年輕人都帶著孩子離開了。等到老人們過世,這里就會變成一座空城。

石咀關帝廟

去往石咀,是因為伊東忠太在《中國紀行》提到了這里的一座關帝廟,廟里有一張六尺余長的云豹皮,門口立有一塊元代的石碑。

輸入“關帝廟”,導航在黃昏時分把我帶到一片簇新的紅色寺廟建筑群面前。問明來意,正在做晚課的道勝和尚放下手中的木魚槌,帶我參觀這座修葺一新的“關帝廟”。除了街邊的關帝廟,山上還建有面闊五開間重檐歇山頂大雄寶殿、漢白玉祖師塔。僧人們并不避諱說這是仿唐建筑,嚴格說,是仿了幾十公里開外的佛光寺。特別是那尊祖師塔,幾乎一模一樣,是梁思成所判定的北魏風格。道勝還沒有去過佛光寺。指著墻面,他問我,這種紅艷艷的漆,經過幾百年之后,會不會也變成佛光寺的顏色?

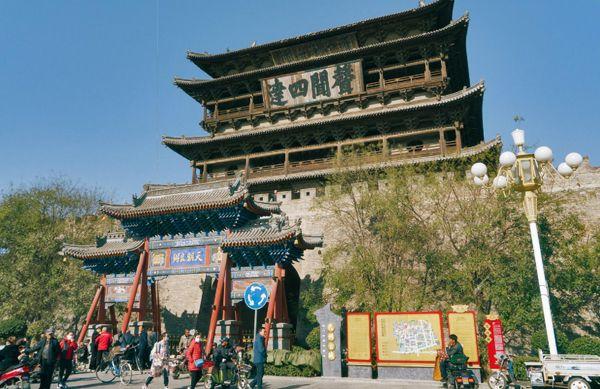

01 代州鼓樓

02 熟睡的僧人

燃燈和尚道勝來自內蒙古,幾年前因為一場大病,和師傅結緣出家。他說自己從小喜歡讀書,生病期間更讓他有機會熟讀很多經書。在他看來,自己遁入佛門,除了信奉佛法、功利上的治病自救,還有來自對佛教文學的迷戀。

大殿的柱礎采用印度進口的紅褐色花崗石,上面刻有蓮花瓣和愛奧尼奧紋,光一個就得逾萬元。至于文殊普賢和觀音羅漢像,都是請了當地有名的美院藝術家雕刻,前后調整了無數次。“師傅一開始總是不滿意,現在的佛像比較飽滿,過幾百年也是歷史文物了。”道勝 說。

當年的建筑學家伊東忠太如果有機會看到今天這座新關帝大廟,不知會作何感想。那些兼具古希臘、印度風格的柱礎,讓人想起伊東忠太那次中國之行,特別是去了云岡石窟之后對東亞建筑美學的思索。簡而言之,在他看來,印度文化是西方石造建筑流變到東方木造建筑的一個重要中介。

忽然聽聞一個陌生人講起自己腳下這個小寺廟的百年故事,里面還有外國人,且印成鉛字,大家多少有些詫異。一位僧人拿出手機,想拍下伊東忠太書里寫到關帝廟的那一章節,說是要給師傅發去看看。我們在廚房邊上的院子里逡巡半天,那里有一堆過去的石碑題記,雜亂地堆在一起。“還是要感謝這些外國人,能留下點歷史。那塊元代的老石碑,我們都沒留下來。”蹲下來端詳半天,道勝顯得有些失落。

廟里唯一傳下來的古物,應該是掛在關帝廟右側墻上兩塊殘破的布制紅黑錦旗,是光緒二十九年某位弟子送給廟里某位師父的,上書“亙古英風,義高千古”字樣。算下來,光緒二十九年應是公元1903年,是伊東忠太來訪后的第二年。

伊東提到的那張云豹皮,所謂“十年前附近山上用火銃獵殺之物”,更是不知去向。我后來想,之所以如此,也許是因為獵殺它的人是默默無聞的村民。當我們把時針撥回到17世紀末,發生在石咀的另一次獵殺,卻被寫入五臺山《清涼山志》的官方歷史,并因此改變了這片地區的地理命名。

“距臺懷數十里,有虎伏叢薄間,(康熙皇帝)親御弧矢歿之。里人號其地射虎川。爰發帑金三千余兩建臺麓寺,二十四年(1685年)寺成。”《續修四庫全書》里記載了康熙皇帝出訪五臺山時,下山時遇虎降虎的武功。我入住的臺麓賓館,得名于康熙敕建的臺麓寺,它和射虎川村,就坐落在離我三公里的地方。

有人在網上發了一個臺麓寺的帖子,這座花了三千白銀的大廟如今破敗不堪,就連那塊御碑也未能妥善保存。它就像關帝廟對面的臨街戲臺,孤零零地被拋棄在整個寺廟之外。屋檐頂上雜草重生,臺上堆滿了雜物。

又換個角度想,相比對門看不出古建痕跡的關帝廟門臉,這個還算古舊的戲臺,也正因為沒被納入修葺計劃,還能獨善其身。因為要孝敬神娛樂神,過去中國人修戲臺,都要對著主廟主神,如今,新裝上身、手捧“春秋”的關老爺,會不會覺得眼前這24小時不斷片的現代生活大戲,要比唱念做打的舊戲更精彩呢?

有時是會的。最近,我在北京很多大超市里,看到一款標明來自忻州的紅藜麥,小字部分寫道:原產地高原沙地,溫差大,適合藜麥生長。一個半世紀過去了,很少會有人把忻州和椽木和車輪聯系在一起。再過幾十年,我們中的一些人,也許會把它和藜麥聯系在一起,而不是六千年以前的南美印第安人。