低分子肝素抗凝治療在COPD急性加重并發呼吸衰竭疑診急性肺栓塞中的應用價值

羅振軍,羅勝,何小宇

廣州市番禺區中醫院呼吸內科,廣東 廣州 511400

慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)是一種最常見的嚴重威脅人類健康的呼吸系統慢性疾病,以持續存在的氣流受限和呼吸道癥狀為特征,被認為是一種慢性氣道炎癥性疾病[1]。急性肺栓塞(acute exacerbation,PE)是COPD急性加重期(AECOPD)合并呼吸衰竭者的嚴重并發癥之一,其一旦發生可以引起患者出現血流動力學及呼吸系統一系列的病理生理改變,造成心肺功能進一步惡化,危及患者的生命安全[2]。但是由于AECOPD患者與PE在發熱、呼吸困難、咳痰、胸痛、心悸、氣促等癥狀方面存在重疊,故AECOPD并發呼吸衰竭的患者合并PE的診斷較為困難,常常誤診、漏診[3]。國外認為對于這類患者疑診PE應該給予抗凝治療,以改善患者的預后[4],但目前國內尚缺乏相關的研究報道。因而,本研究探討了低分子肝素抗凝治療在COPD急性加重并發呼吸衰竭疑診急性肺栓塞中的應用價值,現將結果報道如下:

1 資料與方法

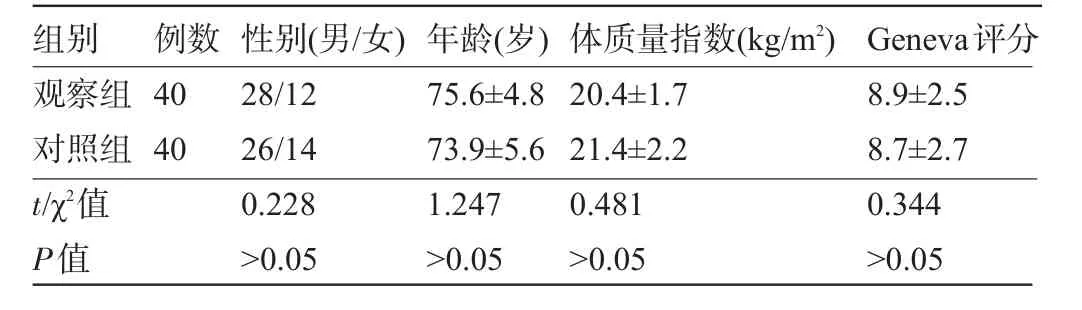

1.1 一般資料 選擇廣州市番禺區中醫院呼吸內科2016年1月至2018年9月期間收治的80例AECOPD合并呼吸衰竭并疑診為急性肺栓塞的患者為研究對象。納入標準:①均符合《慢性阻塞性肺疾病診治指南(2013年修訂版)》制定的AECOPD診斷標準[5];②動脈血氣分析提示重度呼吸性酸中毒(pH值<7.25)及PaCO2>50 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa);③患者均氣管插管、機械通氣治療;④血漿D-二聚體濃度>0.5 μg/mL;⑤疑診合并PE,即根據2015年《急性肺栓塞診斷與治療中國專家共識》推薦修正的Geneva評分標準[6],得分在4~10分(中度可能)、≥11分(高度可能)者。排除標準:①明確診斷為大面積及次大面積肺栓塞者;②患者存在感染性休克及其他血流動力學不穩定情況;③合并顱內出血、消化道出血、咯血及氣胸、肺大泡者。根據隨機數表法將患者分為觀察組和對照組各40例。兩組患者的基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。本研究經醫院醫學倫理委員會批準,患者或患者家屬均簽署知情同意書。

1.2 治療方法 患者入院后均給予心電監護監測生命體征,根據患者病情進行吸氧、使用敏感抗生素抗炎、解痙、平喘、止咳、祛痰、維持水和電解質平衡等治療,同時氣管插管呼吸機輔助通氣,參數設置:同步間歇指令通氣模式,潮氣量(VT)設置為8~10 mL/kg,呼吸頻率為12~20次/min,吸/呼比為1:1.0~3.0,呼吸末正壓:初始為 3~5 cmH2O(1 cmH2O=0.098 kPa),氧氣濃度(FiO2)初始為40%~100%。觀察組患者在常規治療的基礎上加用低分子肝素鈣注射液(速碧林,葛蘭素史克生產)治療,用法:4 100 U,腹部皮下注射,每12 h注射一次,兩組患者的總療程均為10 d。

表1 兩組患者的基線資料比較(±s)

表1 兩組患者的基線資料比較(±s)

組別 例數 性別(男/女)年齡(歲)體質量指數(k g/m 2)G e n e v a評分觀察組對照組t/χ 2值P值4 0 4 0 2 8/1 2 2 6/1 4 0.2 2 8>0.0 5 7 5.6±4.8 7 3.9±5.6 1.2 4 7>0.0 5 2 0.4±1.7 2 1.4±2.2 0.4 8 1>0.0 5 8.9±2.5 8.7±2.7 0.3 4 4>0.0 5

1.3 觀察指標 治療72 h后,記錄血氣分析等指標包括動脈血氧分壓(PaO2)、氫離子濃度指數(PH)、動脈血二氧化碳分壓(PaCO2)以及心率(HR)、呼吸頻率(RR);記錄并比較兩組患者氧合指數(PaO2/FiO2)恢復正常時間、撤機成功率、呼吸機相關性肺炎(VAP)發生率、病死率以及住ICU時間,觀察患者并發癥發生情況如活動性出血(顱內、消化道、泌尿道等)、皮膚黏膜瘀斑、血小板減少等。

1.4 統計學方法 應用SPSS19.0統計學軟件進行數據分析,計量資料以均數±標準差(x-±s)表示,兩樣本均數比較采用t檢驗,計數資料比較采用χ2檢驗,均以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

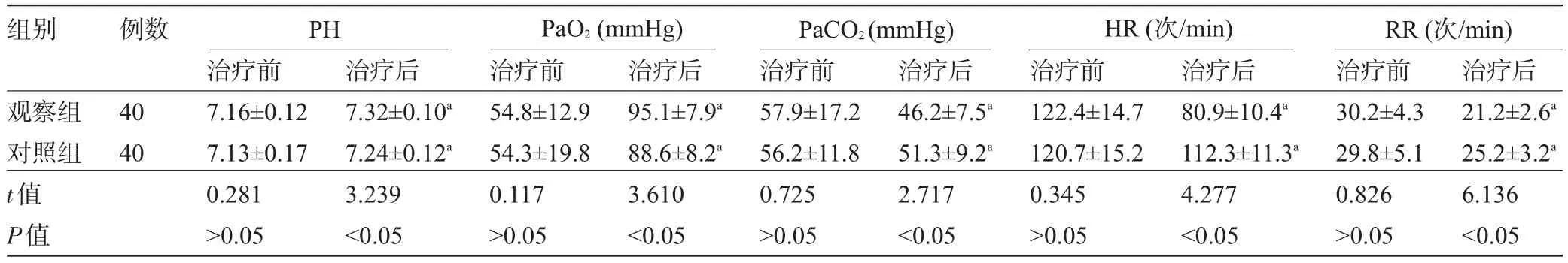

2.1 兩組患者治療前后的血氣分析及RR、HR指標比較 治療前,兩組患者的PH、PaO2、PaCO2、HR、RR比較差異均無統計學意義(P>0.05);治療后72 h,兩組患者的PH、PaO2、PaCO2、HR、RR與治療前比較均有明顯改善,差異均有統計學意義(P<0.05);其中,觀察組患者的HR、RR、PaCO2明顯低于對照組,PH、PaO2明顯高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

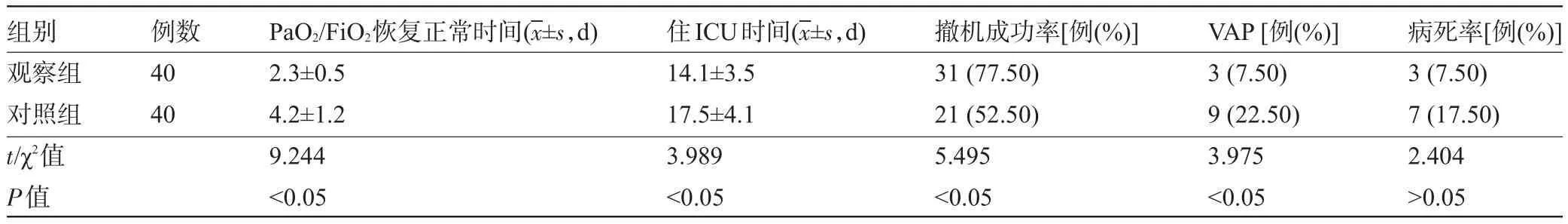

2.2 兩組患者的臨床治療效果比較 觀察組患者的PaO2/FiO2恢復正常時間、住ICU均明顯短于對照組,撤機成功率明顯高于對照組,且VAP明顯低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);兩組患者的病死率比較差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

表2 兩組患者治療前后的血氣分析及RR、HR指標比較(±s)

表2 兩組患者治療前后的血氣分析及RR、HR指標比較(±s)

注:與本組治療前比較,aP<0.05。

組別 例數PH PaO2(mmHg) PaCO2(mmHg) HR(次/min) RR(次/min)觀察組對照組t值P值治療后21.2±2.6a 25.2±3.2a 6.136<0.05 40 40治療前7.16±0.12 7.13±0.17 0.281>0.05治療后7.32±0.10a 7.24±0.12a 3.239<0.05治療前54.8±12.9 54.3±19.8 0.117>0.05治療后95.1±7.9a 88.6±8.2a 3.610<0.05治療前57.9±17.2 56.2±11.8 0.725>0.05治療后46.2±7.5a 51.3±9.2a 2.717<0.05治療前122.4±14.7 120.7±15.2 0.345>0.05治療后80.9±10.4a 112.3±11.3a 4.277<0.05治療前30.2±4.3 29.8±5.1 0.826>0.05

表3 兩組患者的臨床治療效果比較

2.3 兩組不良反應比較 觀察組患者發生消化道出血2例,皮膚瘀斑2例,血小板減少1例,不良反應發生率為12.50%,對照組發生消化道出血1例,皮膚瘀斑2例,不良反應發生率為7.50%,兩組比較差異無統計學意義(χ2=1.409,P>0.05)。

3 討論

近年來,COPD的發病率和病死率在全球范圍內均有上升的趨勢,尤其是在發展中國家這一趨勢更加明顯,我國也不例外,COPD在我國年齡≥40歲的人群中的患病率高達8.2%[7]。COPD患者一旦合并感染則容易引起急性加重發作,引起呼吸肌疲勞、通氣功能障礙及機體缺氧、CO2潴留,嚴重時發展為Ⅱ型呼吸衰竭、肺性腦病甚至死亡。另一方面,AECOPD由于炎癥反應、缺氧、靜脈瘀血等狀態加重,容易使凝血功能亢進而導致肺內微小血栓的形成,大大增加了PE發生風險[8-9]。RIZKALLAH等[10]進行的一項薈萃分析表明,PE在住院治療的AECOPD患者中的發生率達19.9%。另有研究表明,COPD與非COPD患者比較,前者發生PE或其他靜脈血栓栓塞事件約為后者的兩倍[11]。呼吸困難、胸痛及咯血“三聯征”是PE的典型臨床表現,但是三種典型癥狀同時出現的概率不高,加之AECOPD本身容易出現呼吸困難、胸悶、咳嗽、心悸等癥狀,所以對于AECOPD呼吸衰竭合并PE的情況,臨床上早期診斷極為困難,常容易導致PE的漏診、誤診。

PE本身是病死率較高的疾病,未經治療的患者其病死率高達20%~30%。溶栓和抗凝治療是臨床上治療PE的兩種基本方法,可以有效減少致死性和非致死性PE的發生率、改善患者的預后[12]。溶栓主要應用于大面積PE伴血流動力學改變的患者[13],而對于非大面積PE患者則主張采取肝素或者低分子肝素、華法林等抗凝治療。但疑診PE的患者尚未明確診斷,在藥物的選擇上應該兼顧安全性、療效及起效速度等多個方面。溶栓藥物雖然可以迅速溶解血栓、緩解癥狀,但是也具有出血等并發癥發生率高的不足。低分子肝素是由普通肝素經過化學降解或酶解而得,保留了普通肝素的抗凝功能核心和部分糖鏈,其在藥效學、藥代動力學方面均明顯優于普通肝素,且血小板減少癥的發生風險也大大較低[14-15]。因而,低分子肝素抗凝也成為疑診PE治療的最佳選擇之一。本研究發現,觀察組抗凝治療72 h后,患者的HR、RR、PaCO2明顯低于對照組,PH、PaO2明顯高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);觀察組PaO2/FiO2恢復正常時間、住ICU時間均明顯短于對照組,撤機成功率高于對照組,且VAP低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。這一結果表明對于AECOPD呼吸衰竭且合并中高危可疑PE患者,在常規抗感染治療及機械通氣治療的基礎上,應用低分子肝素抗凝可以糾正失調的通氣/血流比例失調,改善患者的氧合,緩解患者因過低的PaO2/FiO2而引起的過快的心率和呼吸頻率;有效的抑制全身炎癥反應綜合征,提高撤機成功率并減少VAP發生,有利于減少住ICU的時間。此外,觀察組抗凝治療的相關并發癥與對照組比較差異無統計學意義(P>0.05)。說明低分子肝素抗凝在本病的治療中具有較好的用藥安全性。本研究未發現兩組患者病死率存在差異,其一可能與本研究納入病例為疑診肺栓塞,部分患者為中危,預后好于明確的大面積梗死的PE有關;其二,本研究樣本量尚不夠大,尚需擴大樣本量進行深入的研究。

綜上所述,對于COPD急性加重并發呼吸衰竭疑診急性肺栓塞的患者,低分子肝素抗凝具有確切的臨床療效,并且具有較好的用藥安全性,值得臨床推廣應用。