基于COM-B模型的糖尿病患者自我管理平臺構建及應用

周丹,韓立坤,劉東明,高巖,包烏仁

糖尿病因病程長,并發癥嚴重,給患者、家庭、社會帶來沉重的負擔,目前糖尿病管理已成為全球公共衛生問題。近年來,蒙古族糖尿病患病率呈上升趨勢[1]。但蒙古族糖尿病患者疾病知識處于中下水平,此類人群多鹽、多油、喜甜、多飲酒的不健康飲食問題突出,且腹型肥胖、胰島素抵抗者遠遠多于正常人群[2-3]。能力、機會、動機-行為模型(Capability, Opportunity, and Motivation Behaviour Model,COM-B)是較廣泛應用的行為改變模型,其核心觀點為行為的發生包括3個必要條件,即能力、機會與動機,其中能力包括患者應對疾病的相關技能和心理狀態,動機為患者參與疾病管理的情感反應和愿望,機會為促進患者良好行為的外部因素[4-5]。COM-B模型已應用于健康行為干預,并取得積極效果[6-8]。本研究基于COM-B模型,依托手機App軟件建立自我管理平臺,滿足蒙古族糖尿病患者的健康需求,提高其自我管理水平,改善血糖控制水平和促進疾病轉歸,報告如下。

1 對象與方法

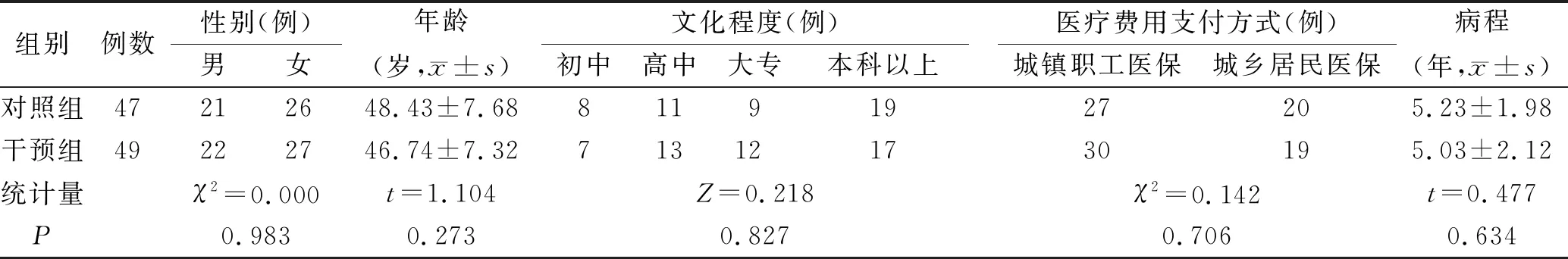

1.1對象 采用便利抽樣法選取2019年3~10月入住本院內分泌科的糖尿病患者為研究對象。納入標準:①符合2型糖尿病診斷標準;②未合并其他嚴重基礎疾病;③糖尿病病程<10年;④生活自理,具有使用計算機或智能手機上網的能力;⑤具有完全認知能力;⑤配合研究,自愿接受糖尿病自我管理;⑥民族為蒙古族。排除標準:①意識不清,有視覺、聽覺及認知障礙;②有重大外傷或心腦血管嚴重并發癥,需要手術治療。共納入104例2型糖尿病患者,按隨機數字表法分為對照組和干預組各52例,為減少沾染,住院時兩組入住不同病房,由不同醫生治療管理。干預6個月后,干預組流失3例,對照組5例未完成調查。兩組一般資料比較,見表1。

1.2方法

1.2.1干預方法

兩組均給予常規健康教育,包括發放健康手冊;針對飲食、藥物、運動、血糖自我監測進行一對一宣教;傳授血糖監測和胰島素注射技能;提供情緒調節技能,進行心理干預;出院后進行常規電話隨訪。干預組在此基礎上通過自我管理平臺進行出院后干預,為期6個月,方法如下。

表1 兩 組 一 般 資 料 比 較

1.2.1.1組建多學科團隊 團隊成員包括內分泌科醫生2人、糖尿病專科護士2人、營養師1人、全科醫生2人、心理咨詢師1人、內分泌科護士3人,共計11人。主要負責平臺監督、患者診治管理、網絡指導內容編寫及針對患者問題進行在線指導。

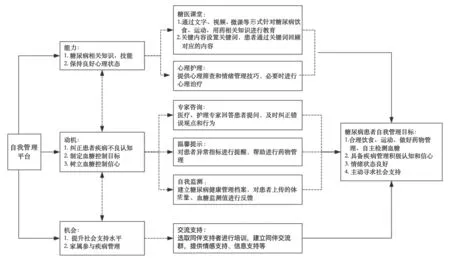

1.2.1.2構建糖尿病患者自我管理平臺 團隊成員針對蒙古族患者生活行為特點,開發糖尿病自我管理App,選用阿里云服務器,數據庫選取MySQL集群模式,采用B/S架構進行網絡運行。該平臺分為基于智能手機的患者應用端和基于網頁的醫院應用端。以患者能力、動機、機會為出發點,平臺開設6大模塊,包括糖醫課堂、心理護理、自我監測、專家咨詢、溫馨提示、交流支持。模塊的主要功能見圖1。

圖1 糖尿病患者自我管理平臺模塊

1.2.1.3實施過程

1.2.1.3.1準備期 護士建立患者健康檔案(包括患者個人信息、既往史、家族史、專科醫生評估、查體等內容),集中培訓指導患者使用自我管理平臺;評估患者身心狀態,由專科醫生制定血糖管理目標和個性化管理目標;對蒙古族患者普遍存在的不良飲食習慣進行強化教育,使其認識到飲食管理的重要性;針對腹型肥胖者制定個體化運動方案,住院期間參與集體運動活動。

1.2.1.3.2應用期 ①微課堂:參考相關文獻[9-11]制定教學內容,包含糖尿病疾病概況、飲食運動指導、藥物管理、并發癥預防、血糖監測復查。課程時長約1 h,由內分泌科醫生、護士錄制,多學科團隊共同審核,并經過3~5例患者預瀏覽,根據其反饋修改補充,保證課程的準確性和可理解性。患者出院后每周通過平臺學習微課堂課程,課后在問卷星上完成線上考核;管理團隊根據考核結果對掌握欠缺的內容通過文字、語音進行補充教育。②心理護理:心理咨詢師通過平臺發送電子問卷評估患者焦慮、抑郁情緒,對結果異常患者進行心理干預(包括正念干預、認知行為療法等),對結果正常患者傳授情緒管理技巧(包括表達性書寫、注意力轉移等)。③專家咨詢:患者在自我管理過程中可以通過專家咨詢模塊提問,多學科團隊成員48 h內回答,如患者提及能力范圍之外的問題,則將問題轉至上一級醫生或護士解答。④溫馨提示:患者可以通過平臺設置用藥提醒,后臺根據患者使用藥物情況自動生成用藥注意事項提示。同時,對患者血壓、血糖、體質量等指標設立預警值,患者所上傳數據如有異常則自動提示,團隊成員及時通過電話與其聯系做好解釋和指導。⑤自我監測:患者在個人端完成每日血糖監測,每周上傳食譜和運動記錄。醫生通過后臺監控血糖情況,發現異常及時反饋,必要時要求入院治療。營養師和專科護士查看患者食譜和運動記錄,判斷其是否合理。對管理較好的患者進行鼓勵,對執行較差的患者單獨電話或當面指導。⑥交流支持:團隊成員可以通過平臺對患者分組,患者在組內通過語音、文字、圖片等形式與同伴進行交流,分享疾病自我管理經驗,提供信息支持、情感支持和評價支持,提高疾病控制感和信心,保持患者積極情緒。

1.2.2質量控制 ①干預開始前,團隊成員接受自我管理平臺應用培訓;②團隊成員通過平臺監控患者學習、互動、血糖監測情況,審核平臺發布信息,發現患者不當言行及時制止,保證同伴支持系統安全有效運行;③團隊成員密切關注患者對平臺的使用體驗和清晰狀態;④患者1周未使用平臺,研究者通過電話與其溝通,詢問使用平臺相關問題,患者連續2周以上無活動情況視為退出研究。

1.2.3評價方法 干預前及干預3個月、6個月后評估其疾病自我管理能力,并抽血檢查血糖、糖化血紅蛋白值。同時統計干預組平臺使用情況。①糖尿病患者自我管理行為量表:采用李延飛等[12]改良的糖尿病患者自我管理行為量表,包括總體飲食、水果類飲食、蔬菜類飲食、脂類飲食、運動、血糖監測、足部護理7個維度共10個條目,總分28分,單項最高7分。總分>23分,單項>5.6分為自我管理能力較好;總分17~23分,單項4.2~5.6分為一般;總分<17分,單項<4.2分為較差。得分越高,代表患者自我管理能力越高。②糖尿病管理自我效能量表[13]:共20個條目,包括飲食管理、運動管理、自我監測、病情控制4個維度,每個條目按0~10分11級計分,總分0~200分,得分越高,患者自我效能越高。量表Cronbach′s α系數為0.93。③平臺使用情況調查表:調查內容包括平臺使用時間、頻率、平臺使用行為。

1.2.4統計學方法 采用SPSS20.0軟件進行χ2檢驗、t檢驗、秩和檢驗,檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1兩組不同時間血糖、糖化血紅蛋白值比較 見表2。

2.2兩組不同時間糖尿病自我管理能力和自我效能評分比較 見表3。

表2 兩組不同時間血糖及糖化血紅蛋白值比較

表3 兩組不同時間糖尿病自我管理能力、自我效能評分比較 分,

2.3干預組自我管理平臺使用情況 平臺使用率:25例(51.0%)每天至少使用1次,15例(30.6%)每2~3天使用1次,9例(18.4%)每周使用1~2次。使用時間:每次使用30 min以上14例(28.6%),15~30 min 21例(42.8%),<15 min 14例(28.6%)。使用行為:學習糖尿病自我管理相關知識41例(83.7%),使用平臺進行血糖記錄、監測37例(75.5%),與醫護人員交流咨詢45例(91.8%),與其他患者交流27例(55.1%)。

3 討論

3.1構建糖尿病患者自我管理平臺的意義 隨著信息技術的發展,使用網絡的人群逐年遞增,醫療互聯網技術為患者健康管理提供了新思路和新方法[14]。研究表明,僅僅依靠院內教育遠不能滿足患者疾病管理相關需求[15]。本研究基于COM-B模型從疾病管理能力、動機、機會3個層面構建糖尿病患者健康管理方案,涉及疾病相關知識、患者自我認知、情緒管理技巧、社會支持等多方面;線上平臺包含6大模塊,患者可以通過平臺隨時、隨地獲取相關知識,還能夠進行專家咨詢和評估,醫護人員借助平臺實現患者的全程管理和監督,降低了醫療成本,提高了醫患溝通效率。但線上平臺的使用依賴于電子設備和網絡,而我國目前60歲以上糖尿病患者占總患病人數的19%,這些老年人視力、聽力減退,部分老年人不能熟練使用電子設備[16-17]。本研究指導家屬參與老年患者疾病管理,充分做好使用前的準備工作,平臺操作簡便,可以通過溫馨提示促進患者自我管理,有助于該類患者實施自我管理。

3.2糖尿病患者自我管理平臺的應用效果 糖尿病患者自我管理指通過科學措施使血糖控制在合理范圍,包括科學飲食、適量運動、持續血糖監測、足部護理、戒煙限酒等。本研究顯示,干預組使用自我管理平臺3個月、6個月后餐后2 h血糖、糖化血紅蛋白,使用6個月后空腹血糖顯著優于對照組(均P<0.01)。既往研究顯示,我國糖尿病患者自我管理處于中低水平,血糖監測和足部護理能力缺乏尤為突出,與患者疾病認知、血糖控制信心不足有關[18]。自我效能水平直接影響患者的疾病自我管理行為,有助于患者良好行為的保持。COM-B模型指出,患者能力提升僅僅是健康行為改變的條件之一,提升患者內在動機,營造促進患者積極適應的外部環境,對患者疾病管理同樣重要[7]。因此,本研究由心理咨詢師、專科護士對患者心理狀態持續評估,通過群內交流、患者反饋信息發現并糾正患者的負性認知,提升其積極情緒。表3顯示,干預后干預組糖尿病自我管理行為及自我效能顯著高于對照組(均P<0.01)。患者通過此線上平臺掌握疾病管理技術、主動血糖自我監測、足部護理,提升了自我管理能力。

3.3糖尿病患者自我管理平臺應用情況 本研究表明,本組患者均使用了該平臺,其中71.4%使用15 min以上。患者使用行為集中在與醫護人員交流咨詢(91.8%)、學習疾病管理相關技能(83.7%)以及血糖監測(75.5%)。線上管理平臺可通過遠程指導和信息提示功能,提高患者醫療資源的利用率。然而僅27例(55.1%)患者與其他患者交流,部分患者更傾向于直接向醫護人員尋求幫助,分析原因可能是同伴支持的形式、內容較為單一,且糖尿病患者對同伴支持的認同度較低,缺乏主動參與意識。目前,通過同伴支持來加強糖尿病防治管理工作的社會支持資源,已經受到國內外糖尿病管理工作者高度重視。如何利用信息技術實現延續性長效支持是同伴支持需要解決的關鍵問題,值得在今后研究中進一步探討。

4 小結

本研究基于COM-B模型構建糖尿病患者自我管理平臺,結果表明該平臺具有便利性、及時性等優勢,有利于蒙古族糖尿病患者血糖控制,提高自我管理能力和自我管理效能。但該平臺是否適用于其他種族糖尿病患者管理,需進一步研究其應用的普適效果。此外,糖尿病患者的同伴支持、醫療教育的形式和內容,平臺組織構建,以及后續是否納入常規管理模式尚需不斷探索。