急診手術切口感染的相關因素分析及預防策略

林華亮 宋子華 張立華

切口感染是在臨床治療中較為常見的并發癥之一,主要發生在外科手術圍手術期,在這其中以普外科術后患者最多。就不完全統計,感染的發生率在9.65%~17.65%之間,決定性因素目前尚無統一定論,但是多學者認為其與自身免疫力和病原菌的侵入有著較為直接的關聯,可直接對手術效果和術后預后產生影響,對患者的恢復時間與經濟也會造成一定的影響,嚴重者能引起敗血癥甚至死亡。在急診接治患者中,需要進行緊急的救治,其中急診手術為常見的救治手段,獲得了較好的結果[1]。但是急診手術相對于擇期手術而言,存在很多不確定與不穩定因素,可能誘發患者術后切口出現問題,其中以感染為主要的并發癥[2]。術后感染可能引發患者出現多種情況,影響預后,甚至導致生命危險。而切口感染的眾多因素中,其中以手術室相關危險因素是可以預見并且避免的,因此降低急診手術感染率為急診手術醫生迫切需要解決的問題。基于此,本研究選取本院近期收治的急診手術患者,分析誘發切口感染的因素,進而制定相應的預防策略,為臨床治療提供指導意見。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2017年1月~2019年12月門診收治的100 例急診手術患者,男63 例,女37 例;年齡19~70 歲,平均年齡(51.3±6.1)歲。根據是否發生感染分為未感染組(79 例)和感染組(21 例)。納入標準:病情需要急診收治接受急診手術;術前生命體征尚可接受手術;患者及其家屬知情同意,且可以提供患者完整資料,無欺瞞保障準確性;感染組手術切口感染符合2001年國家衛計委(現衛健委)頒布的《醫院感染分類診斷標準》。排除標準[3]:身體狀況無法完成急診手術;其他醫院感染者。經本院醫學倫理委員會批準進行研究。

1.2 方法 回顧性收集資料、手術室現場記錄和醫院感染監測報告,包括性別、年齡、疾病史等基礎資料;手術時間、切口長度等手術資料;術前應用抗菌藥、術中手術室人員情況。

1.3 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗;影響因素采用logistic 多因素分析。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

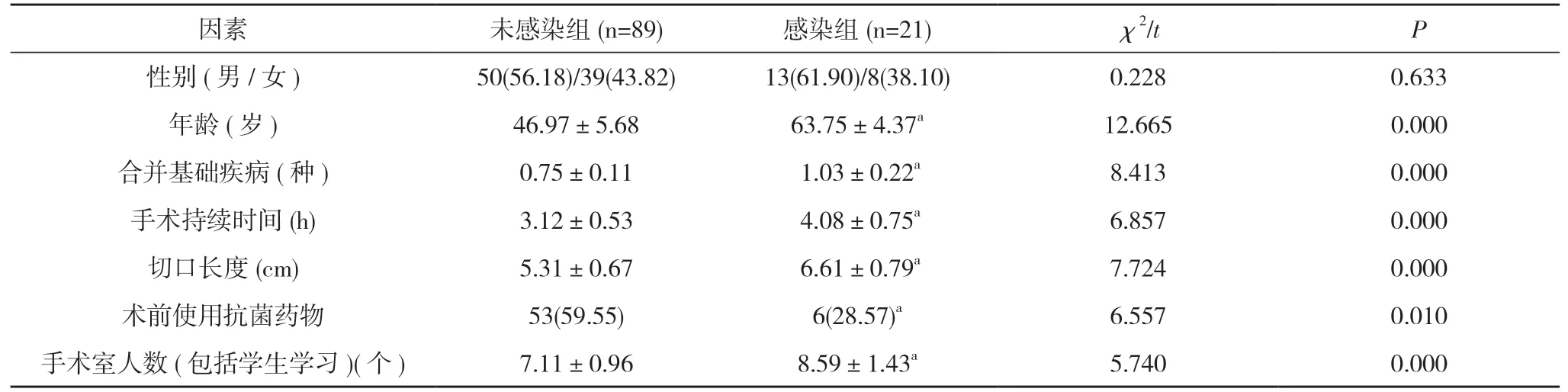

2.1 誘發手術切口感染單因素分析 兩組性別比較,差異無統計學意義(P>0.05)。未感染組年齡低于感染組,合并基礎疾病種類、手術室人數少于感染組,手術持續時間與切口長度短于感染組,術前使用抗菌藥物率高于感染組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

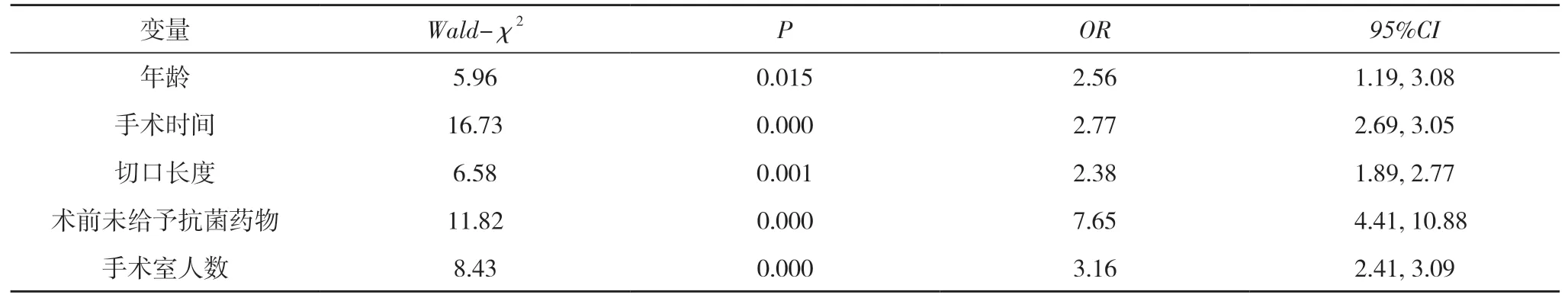

2.2 誘發手術切口感染多因素分析年齡大、手術時間長、切口長、術前未給予抗菌藥物、手術室人數多是患者術后發生切口感染的獨立危險因素(P<0.05)。見表2。

表1 誘發手術切口感染單因素分析[n(%),±s]

表1 誘發手術切口感染單因素分析[n(%),±s]

注:與未感染組比較,aP<0.05

表2 誘發手術切口感染多因素分析

3 討論

手術作為疾病治療的方法,主要針對急性疾病與臟器疾病,隨著醫療技術的不斷進步與更新,手術操作在臨床的應用中逐步獲得了廣泛的認可。隨著醫療技術的發展,尤其是微創技術的不斷進步,其安全性也較高,在術后康復、并發癥發生中,也有著一定的影響。手術根據實施時間的不同分為急診手術與擇期手術,兩種手術均為針對患者進行的治療方法,在理論上,均可獲得滿意的療效。但是對于急診手術而言,由于術前準備較擇期手術而言更倉促,術前的檢查與預防性的治療因為時間的關系可能較不充分,對患者術前的分析也不甚全面,由此可能造成術前評估時間短、不充分、未使用抗菌藥物進行預處理等,可能引發切口感染的發生[4]。而切口感染發生后,可能增加其心理負擔和經濟壓力,導致不良預后,延長住院觀察時間,加深醫患關系的矛盾。而引發切口感染的因素較多。本研究中,兩組性別比較,差異無統計學意義(P>0.05)。未感染組年齡低于感染組,合并基礎疾病種類、手術室人數少于感染組,手術持續時間與切口長度短于感染組,術前使用抗菌藥物率高于感染組,差異有統計學意義(P<0.05)。考慮患者年齡較大,合并基礎疾病種類較多,都可能引發患者的機體免疫能力的下降。而因為手術所造成的的切口局部組織壞死、血腫和異物的存在能夠減弱機體抵御細菌的能力,而以上情況的發生則為細菌的繁殖創造了條件。當細菌的數量不斷增加,對機體的侵入性傷害能力強于自身的免疫系統,患者發生術后切口感染的風險也相對增加。從另一種角度出發,由于近年來大量憑經驗使用抗菌藥物治療,使耐藥菌逐漸增加,造成患者機體發生變化,而后期頻繁的侵入性醫療操作都使外科術后切口感染的發生率明顯升高。在急診手術中,手術方案的選擇上,手術部位、術式的選擇都可能影響手術切口感染率。而部分手術的手術時間較長,會使組織暴露的細胞氧化失活,局部組織經過鉗夾和擠壓,以及電刀燒灼,增加細胞液的滲出,從而誘發切口感染。在急診手術中,不乏創傷性外傷患者,其切口處存在污染情況,而有些污染物肉眼可見,在術中可以清理,但是一些病原菌是微觀存在的,在術前清創與術中清潔中,不能及時地進行處理,往往容易忽視增加切口感染的風險。年齡大、手術時間長、切口長、術前未給予抗菌藥物、手術室人數多是患者術后發生切口感染的獨立危險因素(P<0.05)。考慮在高齡患者中,由于其合并基礎疾病較多,身體機能較差,因此身體抵抗力較差,加之手術帶來的應激反應,造成了切口發生感染的風險增加[5]。而手術室內由于主刀醫生、配臺醫生的基礎醫生2 名,配臺護士、巡回護士基礎護士2 名,而重大手術患者需要人數更多,加上實習參觀醫護,造成手術室人員增加,降低了手術室潔凈程度;其次參觀人員在手術室的走動增加了低清潔度區域與高清潔度區域的空氣流動,增加了病原菌接觸患者的機會,加大了感染的風險[6]。而手術時間隨著時間的延長與手術切口長度的延長,造成了術后感染風險增加。術前應用抗生素藥物,則是進行了預防護,但是相對也存在風險,由于急診手術無法等到患者的細菌培養結果與耐藥結果,因此預防性應用抗生素也可能誘發患者菌群失調等后續問題。因此臨床醫生應對患者進行詳細的術前評估,進行對癥處理,以減少術后切口發生感染。

綜上所述,急診手術切口感染的相關因素中,年齡大、手術時間長、切口長、術前未給予抗菌藥物、手術室人數多是患者術后發生切口感染的獨立危險因素。因此術前進行針對性的干預,以期達到減少術后切口感染的目的。