減排就是重新思考生活方式

閆升

要減排,就要改變高排放的生活方式

總有這么一種說法,如果地球上所有人都像發達國家的居民那樣生活,那么,至少要4~5個地球才能提供足夠的資源。其實,與其去計算多少個地球才能支撐舒適的生活,不如去思考人類如何用地球有限的資源更好地生活。20世紀90年代初,“生態足跡”的概念被首次提出。所謂生態足跡,就是維持一個人、一個地區,甚至一個國家的生存所需要的地域面積。

就連全世界最成功、持續時間最長的生態村,生態足跡也還沒有達到合適的比例。

芬霍恩生態村位于蘇格蘭,這個全世界著名的生態村以鮮明的目的——讓我們對地球依賴更少——而為外界所知。芬霍恩生態村的村民幾乎只吃素食,村子里自己生產可持續能源,許多房屋都是用泥巴和回收材料制成的。

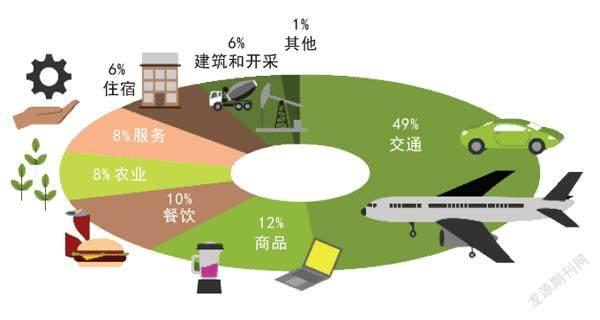

研究人員對芬霍恩生態村進行了一次碳排放和生態足跡分析。結果讓人非常意外:即便地球上所有人都按照芬霍恩村民的生活方式生活,所需的資源和制造的廢物依然遠遠超過地球能夠承載的范圍。其中一部分原因是因為這個社區依然保留了頻繁乘坐飛機的生活習慣,不然的話,他們的碳排放和生態足跡其實很小。

我們不否認生態村在減排上做出的努力,不過,在消費主義的框架下,對外圍修修補補根本不足以解決碳排放的問題,我們可能需要重新反思一些不必要的高能耗行為。

旅游業碳排放構成

現代環保運動已經走過了五六十年的歷程,可如何才能既兼顧地球的可持續承載能力,同時又保證人類的繁榮發展,到現在我們還是沒有拿出一個范本。

有人說,我們要盡快向可再生能源轉變;有人說,我們要減少能源消耗總量;還有人說,要消費當地生產的食物,減少運輸過程中的能源消耗,適當地減少對肉類的消費……能源減少意味著短期內生產力和消費水平會有一定程度的下降。在不嚴重影響我們生活質量的情況下,我們要多騎自行車,多搭乘公共交通工具,少坐飛機等高能耗交通工具。衣服修修補補還能再穿,資源要和所有人共享,大幅度減少我們制造的廢品并盡可能回收資源。

人們必須意識到自己的生活方式對環境也有深遠的影響。我們既需要科技的力量,同時也要提高資源的效率:改掉一些高排放的生活方式。