說“穴”

富麗

擁有一處能遮風擋雨的居所,是人類在吃飽穿暖之外又一基本生存需求。在真正意義上的房屋出現之前,我們的祖先經歷了穴居時代,從利用天然洞穴到挖淺穴居住,始終繞不開一個“穴”。因此,要探討中國人“住”的話題,我們首先得從“穴”字說起。

甲骨文、金文中尚未發現“穴”字。不過,從一些由“穴”充當部首的字中,我們可以觀察到“穴”的早期寫法。比如“突”的甲骨文,上面是“穴”,像洞穴之形。而從“穴”的小篆字形來看,也像在某種覆蓋物之下有孔洞的樣子。“穴”的楷書字形可以拆分成“宀”和“八”。“宀”像房屋的輪廓,“八”是由原來表示挖鑿痕跡的筆畫演變而來的,并非表示讀音。

《說文解字》對“穴”的解釋是“土室也”。實際上,從早期文獻的用例來看,“穴”最初指的就是洞穴、洞窟,未必一定是挖地而成,也可能是巖洞等,被人類用來居住。《周易·系辭下》“上古穴居而野處(chǔ)”,描寫了中國古人在未有房屋以前的生活狀態:居住在洞穴中,生活在野外。《墨子·辭過》中也有類似記載:“古之民未知為宮室時,就陵阜而居,穴而處。”在地勢較高的地方穴居,是早期人類的普遍選擇,這也從近現代考古發現中得到印證。《詩經·大雅·綿》:“古公亶(dǎn)父,陶復陶穴,未有家室。”這里的“復”指古代一種半地穴式的房屋。它和洞穴式的土室,即“穴”,都是當時常見的居所形式。

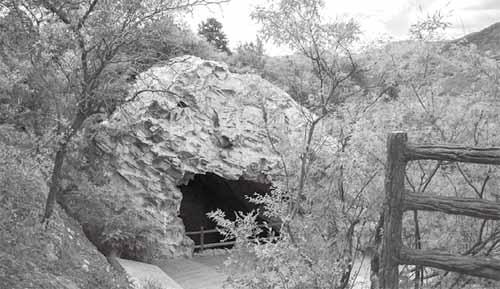

周口店北京猿人遺址中山頂洞人曾生活過的洞穴

當真正意義上的房屋出現之后,“穴”表示人類居所的含義逐漸淡化,而由此引申出的其他意義則活躍起來。寬泛地講,凡孔洞皆可稱為“穴”,它既可能是天然的,也可能是人造的;規模亦可大可小。《孟子·滕文公下》記載:“不待父母之命、媒妁之言,鉆穴隙相窺,逾墻相從,則父母、國人皆賤之。”這是在批判封建時代青年男女違背父母之命、媒妁之言的自由戀愛行為,放在今日,這個觀點顯然無法得到認同。成語“空穴來風”出自戰國時期楚國宋玉的《風賦》,原本的意思是有了洞穴才會有風進來,比喻消息和傳言不是完全沒有原因的,不過,這個詞現在常被用來比喻消息和傳言毫無根據。

“穴”由指活人居住的洞窟,進一步又指埋葬死者的墓坑、墓穴。《詩經·王風·大車》:“谷(生,活著)則異室,死則同穴。”意思是,活著的時候不能共處一室,死后也要葬在一起。這是多么樸素的愛情誓言啊!相比之下,唐代詩人元稹為悼念亡妻所作《遣悲懷》詩三首,則于癡情纏綿中寄托了更為深沉的哀思:“同穴窅冥(“窅”音yǎo,“窅冥”形容深邃、幽暗)何所望,他生緣會更難期。”即使能合葬也無法傾訴衷情,期盼來世結緣是多么虛無縹緲的幻想。

“穴”由人類居所的含義,還發展出動物窩巢的意思。大至猛虎野獸,小到蛇蟻昆蟲之類,它們的窩巢都可以稱為“穴”。《荀子·勸學》:“蟹六跪而二螯,非蛇蟺(shàn,鱔魚)之穴無可寄托者,用心躁也。”杜甫《自京赴奉先縣詠懷五百字》:“顧惟螻蟻輩,但自求其穴。”當然,“穴”在有些情況下仍然可以指人的住所,但大多帶有貶義,多指壞人或敵人的藏身之處,比如清代顧炎武《天下郡國利病書》:“上官欲察州里之豪,不能不假耳目,而奸人常為之穴。”

中醫所謂“穴位”“穴道”之“穴”,多為人體經脈交匯之處,也可以從“穴”作為人類居所所蘊含的“居、留”等意義中發現其源頭。

“穴”不僅可以作為事物名稱,有時也可以用于行為動作,表示“挖鑿、洞穿”等意義。如《墨子·備穴》:“敢問古人有善攻者,穴土而入,縛柱施火,以壞吾城。”又如柳宗元《天說》:“蟲之生而物益壞,食嚙之,攻穴之,蟲之禍物也滋甚。”

今天,“穴”表示人類居所的含義雖然已經不易察覺,但是,當它作為部首使用時,由它構成的字,大多跟房室或窟窿有關,其中不乏與人類居住場所相關的字,比如窩、窗、窖、窟等。