數 讀

700萬

Fnatic電子競技俱樂部在官網公布了融資金額。該輪融資Fnatic獲得了共計700萬美元的資金,投資者包括羅馬隊、凱爾特人隊和休斯頓火箭的老板還有赫什互動集團等。Fnatic電子競技俱樂部的創始人Sam Mathews在官方聲明中提到:“這幾年電子競技一直保持迅猛的增長勢頭,但是主體變為傳統體育俱樂部、媒體、個人控股。其實電子競技能有這樣的投資人,我們感到非常興奮,世界級的投資者和顧問鼓勵我們抓住機遇不斷創新。”

1300萬

根據Xbox和ESL官方的消息,光環世界錦標賽2017的觀眾突破了紀錄,共吸引了1300萬觀眾。該比賽于3月24日至26日在美國加州舉行,總獎金100萬美元,總共有12支來自于全世界各地的隊伍參加。OpTic Gaming戰隊最終戰勝了EnVyUs戰隊,值得一提的是他們在之前的CLG比賽中同樣獲得冠軍。光環世界錦標賽在Twitch、推特、Facebook和Beam平臺直播,在整個比賽周末吸引了1300萬觀眾觀看,決賽時最高同時觀看人數高達13.5萬。

9成

據日本游戲媒體automaton上個月發表的一篇報道中,韓國電競的觀眾9成都為女性。韓國的電競產業從10年前就已經開始起步,但是與不少電競大國有所不同的是,韓國電競賽事的觀眾中,9成都為女性。從前幾年的《星際爭霸》到現在最流行的《英雄聯盟》,女性粉絲都占據著極大的比重,但是這也會隨著賽事項目的不同而有所差異。這里有一份數據,去年11月的“KeSPA CUP“上,現場的觀眾大多都為女性,而在兩個月前的舉辦的《星際爭霸》系列賽事上,男女觀眾的比例在6:4左右。

1000萬美元

根據外媒Dotesports的最新報道,Riot與LeagueSharp于最近通過法律手段達成和解,前者將得到1000萬美元的賠償。LeagueSharp同時需要供出其網站的控制權,并接受經法院授權、來自Riot Games的封禁。聯邦地區法院法官 Ronald S.W。 Lew 簽署了和解協議與禁令。根據網友解讀,盡管1000萬美元對Riot來說并非巨額賠償,這次判決結果將使LeagueSharp喪失所有繼續進行開發和運營社區的資本。另外,這次勝訴也將對全世界所有的收費腳本開發者發出警告,提醒他們自己時刻面臨法律制裁。

1850萬

SteamSpy上目前的數據已經更新為中國用戶突破了1850萬人,具體數字為18521062人(± 287489),結合4月初1800萬人的數據,看起來更為合理一些了。這樣看來之前1500萬的數據或許是SteamSpy臨時出錯所致。去年5月左右的統計數據顯示,當時國區用戶突破了1000萬人這個大關,成為世界第四。在不到一年的時間中增長850萬人,這樣的速度也可以說是非常驚人了。目前Steam中國玩家人數位居世界第三,前兩名分別為美國和俄國。

1分鐘

北京時間2017年4月5日本應是DOTA2 TI7國際邀請賽的門票發售日,但是據網友稱,售票網站發售1分鐘后就顯示門票已售罄。不得不感嘆電子競技比賽的魅力已經得到越來越多觀眾的認可。在剛結束的DOTA2亞洲邀請賽上,決賽日近兩萬人的場館座無虛席。而TI7作為DOTA2最盛大的賽事,熱度更是不用多說。

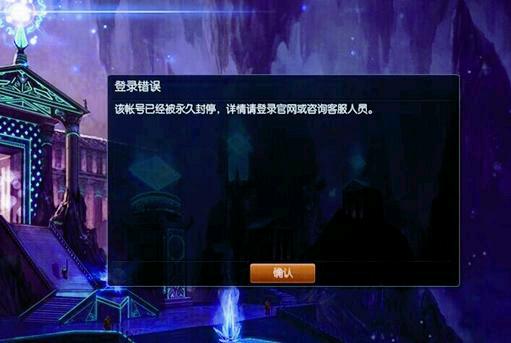

2000人

英雄聯盟官方公布炸房違規玩家,在全服封號2000人。LOL官方發言稱:“最近一段時間,在游戲對局中,有極個別玩家為了獲得更高的段位,以及獲取游戲勝利,不惜使用非法手段,使用不法分子惡意開發的“炸房”程序,在游戲中謀取不當利益,對其他玩家的游戲體驗造成了惡劣負面影響。一經發現此類違規,我們將對其嚴厲進行處罰,全區封停游戲帳號三年。”