基于GEE數據平臺的北洛河流域1970-2019年土地利用結構變化特征

鄒亞東, 何 亮, 張曉萍,2, 馬寶有, 王浩嘉, 王妙倩, 薛 帆, 賀 潔

(1.西北農林科技大學 水土保持研究所 黃土高原土壤侵蝕與干旱農業國家重點實驗室, 陜西 楊凌 712100;2.中國科學院 水利部 水土保持研究所, 陜西 楊凌 712100; 3.延安市黃龍國有林管理局, 陜西 延安 71600)

土地資源是承載社會經濟發展以及人類活動過程的重要載體[1-2]。自20世紀90年代以來,土地利用/覆被變化(land use and land cover change, LUCC)在全球環境變化與可持續發展研究中變得越來越重要,成為國際地圈—生物圈計劃(IGBP)和國際全球環境變化人文因素計劃(IHDP)的關鍵研究課題[3-4],自此LUCC成為全球環境變化研究的前沿和熱點。土地利用結構變化按照其成因和基本特征可分為數量結構變化和空間結構變化兩方面,是人類在社會活動中對自然環境作用而導致的最直觀的結果[5-8],對當地的經濟發展、生態環境的保護以及提高全人類的生活水平質量起著至關重要的作用。目前已有許多學者圍繞區域土地利用從不同角度展開了大量的研究工作,并取得了一定的研究成果。王思遠等[9]對我國20世紀90年代中期至末期近5 a來土地利用的時空動態特征進行了定量分析,得出我國土地利用類型變化主要發生在東部和北部;周書貴等[10]以黃土高原為研究區域,運用轉移矩陣的方法,描述了近20 a黃土高原土地利用的時空變化特征;Agaton等[11]利用GIS和RS技術對西塔魯姆河流域的土地利用變化進行分析,得出城市化是流域土地利用變化的主要驅動力。馬晴等[12]利用遙感影像數據和土地利用變化模型,對疏勒河流域下游綠洲的土地利用變化趨勢及驅動機制進行了分析。李宗怡等[13]以南京市為研究區域,從土地利用動態度、信息熵和轉移方向等方面分析了其土地利用變化情況。對于土地利用變化的研究主要以國家、省、市和縣等行政尺度和流域等自然區域為研究單元,通過土地利用變化的數量、轉移方向、土地利用動態度和趨勢預測等數學模型和方法,來揭示土地利用變化規律和驅動因素[14-15]。

北洛河流域位于黃土高原腹地,地貌類型和植被分帶在黃土高原具有典型性。在退耕還林(草)等一系列政策落實之后,北洛河流域植被覆蓋率得到了很大的提升[16],極大地改善了生態環境,河道徑流和輸沙量顯著降低[17-18]。土地利用變化作為影響區域生態環境與自然資源變化的重要因素,能為生態水文過程及碳源碳匯研究提供重要的理論基礎數據支持。而目前對于北洛河流域土地利用變化的研究成果普遍較早且時間序列較短[19-20],對于驅動力分析研究內容較少。鑒于此,本研究基于GEE(google earth engine)數據平臺和數據處理技術,選取北洛河流域1970—2019年間6期歷史影像數據,對土地利用變化及驅動力進行探析,旨在揭示政策、人類活動和自然作用下,北洛河流域近50 a土地利用變化規律,以期為該區生態水文過程研究、碳源碳匯足跡演化及優化土地利用等提供理論依據。

1 研究區概況

北洛河流域位于陜西省中部、北部,地理坐標34°39′55″—37°18′22″N,107°33′33″—110°10′30″E,是黃河二級支流,渭河一級支流,河長680.3 km2,為陜西省跨越長度最長的河流。河流自西北向東南,流經陜、甘兩省5地(市)18縣(區),至大荔縣三河口注入渭河,流域總面積為2.69×104km2。流域地處黃河中游地區,地貌類型多樣,可分為黃土丘陵溝壑區、黃土高塬溝壑區、土石山區和階地平原區。氣候類型屬溫帶半干旱和大陸性季風氣候,多年平均降雨量為514.2 mm,由北向南、自西向東遞增,年內分布不均,其中5—9月降雨量占全年降雨量的76.2%,多以暴雨形式出現,破壞性大,水土流失極為嚴重。流域植被物種多樣性較為豐富,受溫度及地理因素的影響,流域內不同區位處于不同的植被分布帶,定邊縣和靖邊縣處溫帶典型草原亞地帶;華池縣和吳起縣處溫帶森林草原亞地帶;甘泉縣和志丹縣處溫帶森林草原向暖溫帶北部落葉櫟樹林亞地帶的過渡地帶;合水縣處暖溫帶北部落葉櫟林亞地帶;黃陵縣、洛川縣、黃龍縣、宜君縣、富縣和甘泉縣處暖溫帶落葉櫟林亞地帶[21]。上中游地區主要土壤類型為風沙土和黃綿土土壤顆粒結構多孔,易塌陷流失,下游為黑壚土、灰褐土和水稻土利于農業生產。下游階地平原區地勢平坦,耕地為主要地類。1970—2019年,耕地、林地、草地、建設用地和水域面積分別占區域總面積的79.26%,9.81%,0.62%,9.98%和0.31%。研究時段內耕地面積減少8.06%,林地增加3.02%,草地增加0.51%,建設用地增加4.76%,水域減少0.23%,主要為耕地向林地和建設用地的轉移變化,地類變化較小,所以本文主要對土地利用變化較大的上中游丘陵溝壑區、土石山區和高塬溝壑區土地利用變化進行分析。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源與處理

本研究中所使用的主要數據源包括:1980(以1985年左右影像為主),1990,2000,2010和2019年5期空間分辨率為30 m的Landsat TM/ETM+/OLI遙感影像,基于GEE API編程,篩選成像時間為當年5—9月,云量小于3%的Landsat遙感影像。1970年的MSS遙感影像,分辨率為80 m,數據均來自于USGS(美國地質調查局)。

本研究在GEE平臺上對5期Landsat TM/ETM+/OLI遙感影像進行輻射定標、大氣校正和影像拼接等處理,本文根據研究區實際情況,對全部影像數據建立統一的地理坐標系(WGS),并重投影至Albers投影。解譯過程:通過人工目視方式,在本研究區域內隨機選取452個訓練樣本,并將樣本點以kml格式轉化為shapefile格式,以便導入GEE API中進行調用。并選取流域范圍內平均分布的1 000個點位,在Google Earth 中對相應5期Landsat影像逐點位進行驗證。參照區域地形圖、土地利用現狀圖、Google Earth高分現實影像(0.5 m分辨率)進行核校,以確保點位解譯信息的準確性[2]。在1980年Landsat TM數據的基礎上,利用20世紀60年代末分辨率的KH遙感影像數據,對比影像的差異,目視判斷兩時段土地利用類型發生變化的圖斑,進行圖斑形狀及屬性信息修正,參考1970—1980年間逐縣土地利用統計數據,保證1970年數據精度,生成1970年土地利用圖。流域內隨機生成1 000個點位,通過GEE驗證6期數據分類結果,精度分別達到78.80%,78.76%,79.32%,77.91%,82.67%和83.94%,kappa系數分別為0.690 3,0.687 3,0.702 1,0.673 2,0.729 6和0.732 5。土地利用類型的劃分參照《土地利用現狀分類》標準,依據研究區土地利用現狀和特點,將其劃分為耕地、林地、草地、建設用地和水域5類。

本研究涉及到的社會經濟數據來源于《吳起統計年鑒》《富縣統計年鑒》和《白水縣統計年鑒》,還有部分數據來源于各縣的統計局。

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用動態度 土地利用動態度指數可以分為單一土地利用動態度K1和綜合土地利用動態度LU,這兩種模型都是對土地利用數量變化表征的模型。單一土地利用動態度。單一土地利用動態度表征的是某研究區一定時間范圍內某種土地利用類型的數量變化情況,其計算公式[22]為:

(1)

式中:K為動態度;Ua,Ub分別為研究區初期和末期某一種土地利用類型的面積;T為研究時段長(a)。

土地利用綜合動態度。與單一土地利用動態度相比,土地利用綜合動態度表征的是整個研究區域在一定時間范圍內各種土地利用類型的綜合變化情況,是反映地類整體變化的指標,其計算公式[23]為:

(2)

式中:LU是研究時段內的綜合土地利用類型的動態度; LUi為研究時段初期第i類土地利用類型面積; ΔLUi-j是研究時段內第i類土地利用類型轉為非i類土地利用類型面積的絕對值;T為研究時段長。

2.2.2 土地利用程度

(1) 土地利用程度綜合指數。人類對土地資源開發利用的改造程度和土地資源的變化程度可用土地利用綜合指數來表達,其值越大,說明人類對該區域的土地利用強度越大,反之越小[24]。其計算公式為:

(3)

Lj∈[100,400]

(4)

式中:Lj為土地利用程度綜合指數;Ai,Ci分別為研究區內第i級土地利用程度分級指數和面積比重;n為分級數。根據劉紀遠[25]的土地利用程度分級標準進行分級(表1)。

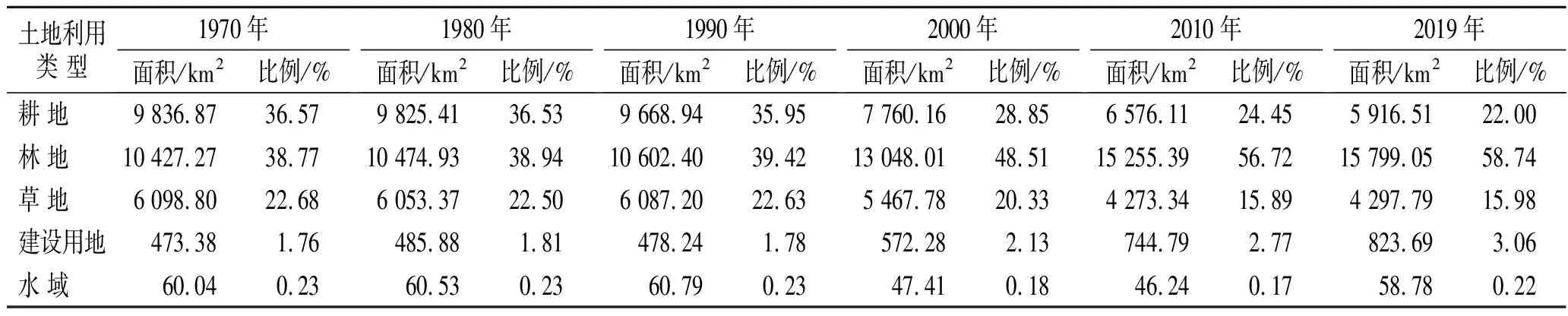

表1 北洛河流域不同時期土地利用面積及比例

(2) 土地利用程度變化。土地利用程度變化是研究區內多種土地利用類型變化的結果,土地利用程度及變化量(率)可定量揭示該區域內土地利用的綜合水平和變化趨勢。其計算公式[25]為:

(5)

式中:La,Lb分別為時間a和b時間的區域土地利用程度綜合指數;Ai為第i級的土地利用程度分級指數;Ci,a,Ci,b分別為某區域時間a和b第i級土地利用程度的面積比例。土地利用類型指數分別為:未利用地1;林地、草地和水域2;耕地3;建設用地4[26]。

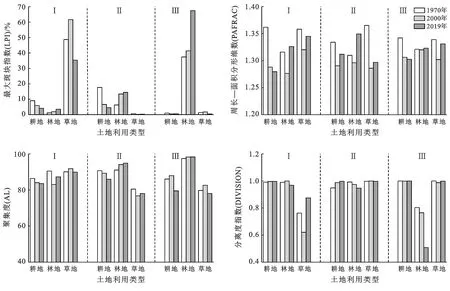

2.2.3 形狀結構演變分析 土地利用斑塊形狀和大小會影響一系列生態過程,可以反映生態環境恢復的程度。最大斑塊指數(LPI)反映景觀最大斑塊的變化方向,值越大表明研究區受該景觀大斑塊的影響越大,優勢度逐漸增強。周長—面積分形維數(PAFRAC)反映地類斑塊的復雜程度[20]。計算公式為:

(6)

PAFRAC=

(7)

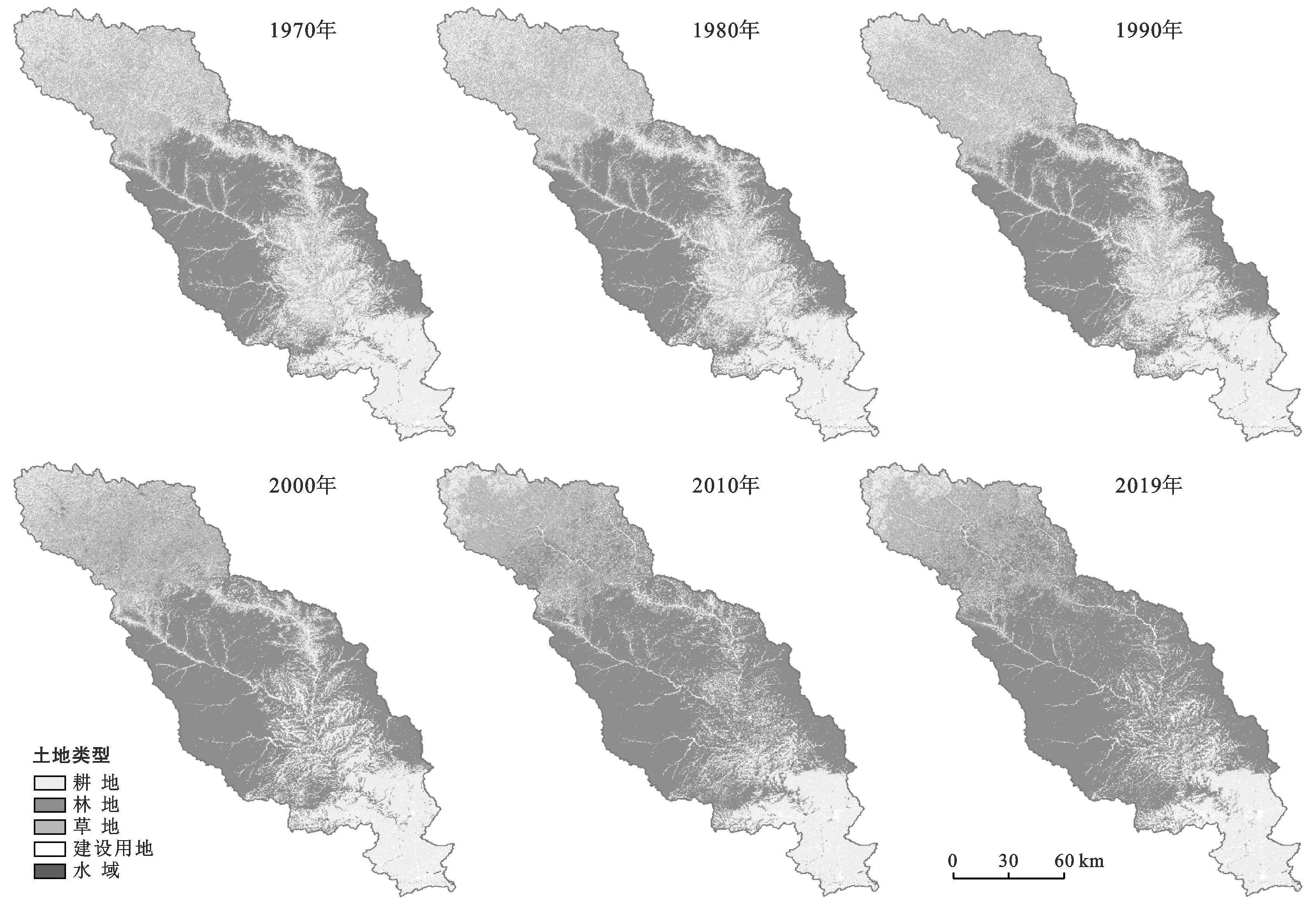

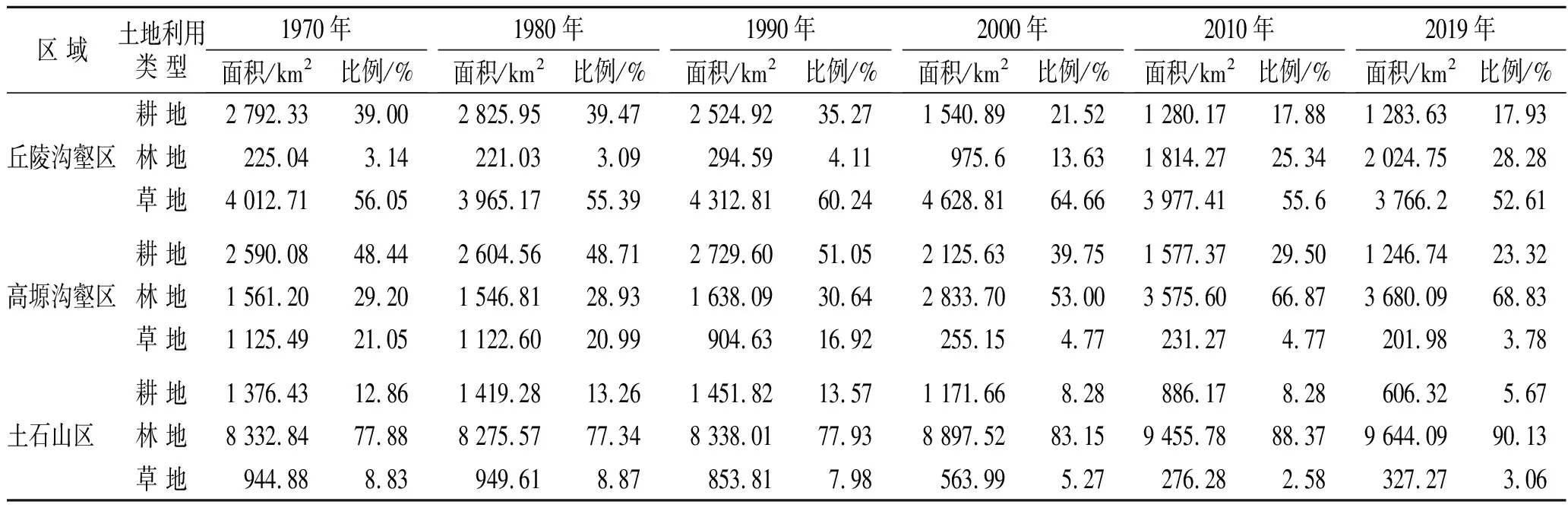

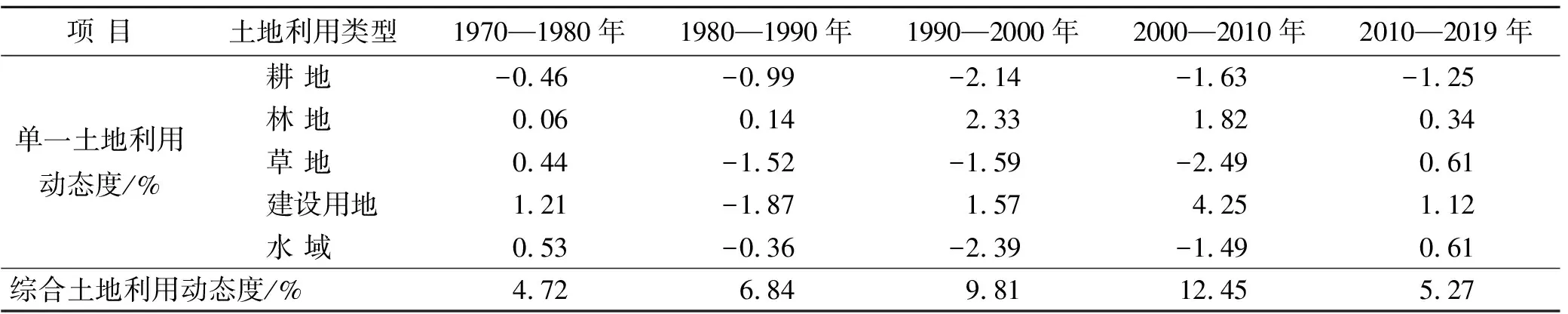

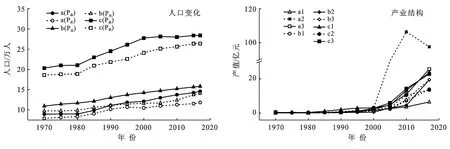

式中:aij為斑塊ij的面積;Pij為斑塊ij的周長;A為地類i的總面積;n為斑塊數量。0 2.2.4 聚散程度演變分析 景觀生態學中用景觀聚集度(AL)和景觀分裂指數(Division)等指標來描述景觀類型中不同斑塊空間分布的集聚(或離散)程度(AI),來反映土地利用類型的空間分布特征[20,27]。其計算公式為: (8) (9) 式中:gii為基于統一算法的地類i下斑塊間的似然臨近值; 0≤AI≤100,值越大,斑塊聚集度越大;aij為斑塊ij的面積;A為地類i的總面積;0≤Division<1,值越接近1,景觀分裂度越大。 從空間分布上(圖1和表2)來看,1970—2019年間北洛河流域土地利用類型主要以耕地、林地和草地為主,分別占流域面積的30.72%,46.87%和17.14%,其中林地面積增加明顯,增加面積主要分布在丘陵溝壑區和高塬溝壑區,分別占增加面積的33.53%和39.37%。建設用地在階地平原區擴張較明顯。在空間分布上,林地面積的84.32%主要分布土石山區和高塬溝壑區;草地主要分布于丘陵溝壑區,占草地總面積的77.9%;耕地在4個地貌區都有分布,主要集中于階地平原區。從土地利用結構來看(表1),地類變化呈現明顯的升降特征,流域內林地和建設用地所占比例持續增加,其中林地增幅最大,增幅達5371.78 km2,所占比例從1970年的38.77%上升至2019年的58.74%,建設用地所占比例從1970年的1.76%上升至2019年的3.06%。耕地和草地所占比例呈下降趨勢,其中耕地所占比例從1970年的36.57%下降至2019年的22.00%,草地所占比例從1970年的22.68%下降至2019年的15.98%。從地貌類型區(表2)來看,丘陵溝壑區、土石山區和高塬溝壑區的耕地、林地和草地的面積比從1970年的1∶0.1∶1.4,1∶6.1∶0.7和1∶0.6∶0.4變成2019年的1∶1.6∶2.9,1∶15.8∶0.5和1∶2.9∶0.2,3種主要地類面積比例發生了很大的變化,丘陵溝壑區最為顯著,生態環境得到了極大的改善。 圖1 北洛河流域1970-2019年土地利用類型變化 表2 北洛河流域各地貌類型區耕地、林地和草地面積及比例 土地利用變化速度是以研究時段內土地利用類型的面積為基礎,單位時段內面積變化的結果。由表3可知,在研究時段內,流域土地利用綜合動態度呈“先增后減”的變化趨勢,在2000—2010年間達到最大值為12.45%,表明該時期人類活動對土地利用的影響最為強烈。從單一土地利用動態度來看,1970—2019年間林地面積始終增加,動態度介于0.06%~2.33%,且在1990—2000年間達到最大值為2.33%。耕地面積在研究時段內均在減少,減少速度介于0.46%~2.14%,1990—2000年減少速度達到最大為2.14%。草地面積在1980—2010年3個時期均在減少,并且減少速度呈增加趨勢,在其余兩時段均少量增加。建設用地整體呈擴張趨勢發展,在2000—2010年變化速度達到最快。以縣域為研究單元,計算各時段縣域土地利用綜合動態度,來反映人類活動的區域差異性。如圖2所示,1970—1980年各縣土地利用變化速度較慢,動態度介于0.17%~13.26%。1980—1990年各縣土地利用動態度介于0.32%~19.81%,該時期土地利用變化速度也相對較為緩慢,動態度較大的縣主要分布在上游地區(定邊、吳起、志丹、華池等縣);1990—2000年各縣土地利用變化速度普遍增加,吳起、富縣和白水等5個縣的動態度均大于30,成為該時段內土地利用變化最快的幾個縣域;2000—2010年各縣土地利用綜合動態度介于2.54%~61.17%,成為5個時期土地利用變化最快的時期;2010—2019年間,流域內各縣土地利用綜合動態度相比于前一時段有所下降,綜合動態度介于0.23%~42.25%,其中吳起、華池、合水和洛川等7個縣的土地利用綜合動態度超過30。由此看出,5個時期內丘陵溝壑區和高塬溝壑區的土地利用綜合動態度較大,受人類活動影響最為劇烈。 表3 不同時期北洛河流域土地利用動態度指數 圖2 不同時期北洛河流域各縣土地利用綜合動態度 如圖3所示,流域土地利用程度綜合指數呈“先增后減”變化,其值介于228.4~240.7之間,1990年達到最大值,然后逐漸減少。流域地貌類型多樣,各地貌類型區土地利用程度差異較大,其中階地平原區土地利用程度最大且總體呈上升趨勢,這是因為階地平原區主要地類為耕地,隨著社會經濟的快速發展,建設用地快速擴張使得地類開發程度越來越大。丘陵溝壑區、高塬溝壑區和土石山區由于退耕還林(草)工程的實施,土地利用程度綜合指數總體呈遞減的趨勢,且丘陵溝壑區遞減趨勢最明顯。在流域基礎上,以縣為研究單元計算各時段土地利用程度綜合指數變化值,反映出隨著社會經濟的發展,人類活動對土地利用的影響程度。由圖4可知,1970—1990年間流域內絕大多數縣域土地利用程度處于發展期,18個縣只有少數縣域的綜合指數變化值為負值,其余都為正值,說明土地利用程度綜合指數升高是該時期的主要趨勢;1990—2000年間,除階地平原區(白水縣、澄城縣、合陽縣和大荔縣)外,其余各縣綜合指數變化量均為負,上游的吳起、志丹最為明顯;2000—2010年間,各縣土地利用程度綜合指數變化幅度增大,18個縣中有17個縣的綜合指數變化值為負值,其中吳起縣最大達到-19.6,主要是因為土地利用程度分級指數高的耕地向分級指數低的林地轉換,說明該時期人類活動對土地利用的影響主要表現為退耕還林(草);2010—2019年間,各縣土地利用程度綜合指數減小幅度較前一時期有所減弱,吳起縣仍為變化幅度最大的縣。 圖3 全流域及各地貌類型區土地利用程度綜合指數 圖4 不同時期流域各縣土地利用程度綜合指數變化 基于北洛河流域土地利用轉移矩陣(表4)可知,1970—1980年流域內土地利用類型變化較小,主要以林、草地向耕地轉移和草地向建設用地轉移為主;1980—1990年流域內地類轉化類型主要為耕地轉林、草地和草地轉耕、林地,占流域內所有地類轉化面積的77.19%。1990—2000年耕地面積凈減少7.73%,主要轉化為林地和草地,占轉出面積的48.34%和48.96%。林地面積增加最多,凈增加9.09%,主要來自于耕地和草地,分別占轉入面積的41.15%和58.43%。2000—2010年土地利用變化速度加快,以耕地、草地和林地之間轉化為主。耕地面積減少4.17%,主要轉化為林地,占凈減少面積的92.1%。林地面積增加8.78%,主要來自于耕地和草地,分別占轉移面積的43.72%和54.37%。草地面積轉入4.76%,轉出10.03%,主要轉化成林地。2010—2019年耕地面積持續減少,凈轉出3.14%,主要轉向林地、草地和建設用地。林地面積持續增加,面積凈增加2.92%,但是較前一時期明顯減弱,耕地仍然是林地的主要來源。草地轉出3.69%,轉入4.59%,面積稍有增加,主要來自于耕地,占轉入面積的57.19%。建設用地面積增加0.28%,主要來源于耕地;同時有部分建設用地經土地整治轉化為其他地類,以耕地為主,占轉出面積的68.35%。 表4 北洛河流域1970-2019年土地利用轉移矩陣 土地利用空間結構變化是指景觀類型在空間上的分布、幾何特征及排列特征在人類活動和氣候變化影響下發生變化。在退耕還林(草)工程的影響下,北洛河流域的耕地、林地和草地無論在形狀結構還是在聚散程度上都發生了很大的變化,進而對其生態功能和生態環境復雜程度有很大的影響。所以,基于退耕前、退耕初和退耕穩定期對流域內丘陵溝壑區、高塬溝壑區和土石山區的耕地、林地和草地的空間結構特征變化進行分析,來描述各地類的斑塊聚集程度及大小變化。 最大斑塊指數(LPI)是反映景觀最大斑塊的變化方向,值越大表明研究區受該景觀大斑塊的影響越大,優勢度逐漸增強。如圖5所示,丘陵溝壑區、高塬溝壑區和土石山區耕地LPI在退耕前、初和穩定期都呈遞減趨勢;林地LPI在3個時期都呈增加趨勢,表明林地大斑塊逐漸增多,對區域生態景觀的影響逐漸增強;草地LPI在3個時期除高塬溝壑區呈逐漸遞減趨勢,其余兩個區都呈先增再減的變化趨勢。周長—面積分形維數(PAFRAC)是描述斑塊的復雜性的指數,值越大表明斑塊形狀越不規則,生態環境越復雜。如圖5所示,丘陵溝壑區和土石山區耕地PAFRAC在退耕前、初和穩定期都呈逐漸遞減趨勢,林地和草地PAFRAC呈先降低后增加的變化趨勢;高塬溝壑區耕地、林地和草地PAFRAC在3個時期都呈先降低后增加。LPI和PAFRAC指標反映出研究區耕地向小斑塊轉化,林地大斑塊優勢越來越大,丘陵溝壑區和高塬溝壑區的林地在退耕初期分布較為破碎,且面積較小,斑塊形狀較為規范,隨著退耕還林工作深入,大斑塊開始增多,斑塊形狀變得越來越復雜。由圖6可知,丘陵溝壑區和高塬溝壑區耕地AL在退耕前、初和穩定期均呈遞減趨勢,Division呈遞增趨勢,土石山區耕地AL和Division指數反映出該區耕地先聚集后離散的變化趨勢,且以離散為主。林地AL除丘陵溝壑區呈先減后增的變化趨勢,其余兩個區呈逐年增加趨勢,林地Division則和AL指數呈相反變化趨勢,表明林地隨著退耕還林(草)工作的深入,逐漸向大斑塊、聚集過程發展。丘陵溝壑區和土石山區草地AL呈先增后減,Division呈先減后增變化,高塬溝壑區草地AL呈先減后增,Division呈先增后減變化趨勢,3個區域草地主要以離散變化為主。 注:Ⅰ丘陵溝壑區; Ⅱ高塬溝壑區; Ⅲ土石山區 注:a吳起縣; b富縣; c白水縣; P總表示總人口; P農表示農村人口; 1,2,3表示第一、二、三產業。 土地利用變化是一個復雜的過程,對該過程的驅動因素總體可概括為自然系統和社會系統兩個方面。自然驅動因子包括氣候、地貌、土壤、水文等因子,在較大的時空尺度上對土地利用變化起著主導作用,與人類相關的經濟、社會、人口和政策等方面的因素在較小的時空尺度上作用明顯。基于土地利用時空演變特征分析可以看出,由于流域地貌特征差異及國家政策、水土保持、經濟發展和人口增長等驅動因素的作用方式不同,使得流域土地利用在時空尺度上有較大的差異。因此,本文從自然因素和社會系統因素兩方面,并以吳起、富縣、白水3縣域代表流域上、中、下游區,對流域土地利用變化驅動因素進行分析。 北洛河流域地貌特征多樣,從上游到下游依次為丘陵溝壑區、土石山區、高塬溝壑區和階地平原區。丘陵溝壑區地處流域上游,該區域地形起伏,溝壑縱橫,水土流失嚴重。自然條件惡化及耕地地力下降使得一部分山地和坡地出現撂荒,由于該區屬于半干旱草原區,降雨量少,氣候干燥,所以撂荒耕地主要演替為草灌等地類,而且倒春寒等氣候對杏、蘋果等經濟林產業發展有很大的影響。 土石山區和高塬溝壑區位于北洛河流域中游地區,地貌特征與丘陵溝壑區相似,該區屬于暖濕性森林草原區,相對于上游降雨量較多,而且子午嶺次生林區對當地氣候具有很大的調節作用,氣候溫暖濕潤,對當地的蘋果等經濟林發展及植被演替都具有促進作用。階地平原區位于北洛河下游,地貌特征相比于上中游差異較大,該地區地勢平坦,土壤肥沃,耕地為優勢地類,適宜的氣候及充足的水源,使得農業產業發展較好。 在國家政策層面上,國家戰略政策的宏觀調控對土地利用影響起著主導作用。1970—1990年間,土地利用動態度大的地區主要分布在上游丘陵溝壑區,該地區耕地和草地的變化率較大,主要由土地利用程度低的林草地向土地利用程度高的耕地轉變;1990—2019年動態度較大的地區主要分布在中上游地區,該時期流域耕地、草地和林地的變化率較大,這種前后兩時期的明顯差異主要受國家政策影響。1966—1976年間“以糧為綱”以及后來的家庭聯產承包責任制促進了農村經濟發展,一些荒坡、較為適宜林草地等被開墾成耕地。使得原本脆弱的自然環境更加雪上加霜,土壤侵蝕、草地退化等帶來的土地退化問題更加嚴重,農民陷入了廣種薄收,薄收更廣種的耕作模式。也正是如此,1991年頒布了《水土保持法》,尤其在1998年長江流域洪災后國家加大了生態環境改善的步伐,在生態環境脆弱的西北地區大力推進三北防護林、天然林保護工程,特別是退耕還林(草)工程的大力開展使得2000年以來上中游林草面積增加明顯,尤其上游地區最為顯著,丘陵溝壑區林草地面積由1970年的59.19%增加到2019年的80.89%。 同時,為了縮減東西部發展差距,國家對西部地區制定了一系列的經濟扶持政策,上中游地區石油、天然氣及煤炭等礦產資源豐富,使得上中游地區二、三產業快速發展,尤其是上游地區第二產業快速成為地方經濟發展的主要支柱產業,這使得一些經濟效益低的耕地和草地轉化成工礦用地。下游地區適宜的氣候及充足的水源使得以蘋果、棗等為主的農業經濟產業得到了發展,同時,政府在資金和政策上的扶持,使得農業經濟產業逐漸規模化,產業化發展。餐飲、商貿、旅游服務等第三產業的快速發展也促進了下游地區城市群落的發展。這些對一、三產業扶持政策促進了下游階地平原區耕地向蘋果、棗等經濟林地和建設用地的轉化。 在社會經濟層面上,自1970年以來人口數量快速增長,例如:吳起縣人口為14.343萬人,增加了59.36%,富縣人口為15.89萬人,增加了35.46%,白水縣人口為27.59萬人,增加了35.02%(圖6)。為了滿足人們對物質生存的需求,不斷增加的住房、交通及公共服務設施等必然會占用大量的耕地、林地及草地等。經濟發展過程實際上是對土地利用結構的優化調整和土地利用集約度提高的過程,為了實現土地利用的高收益,土地利用類型也在不斷的向產出高的方向轉化。1970—2019年間,研究區的第一、二、三產業的生產值均呈逐年增加的趨勢,但是由于地貌的差異性,上中下游產業比重有較大的差異。如圖7所示,1980—2000年吳起縣、富縣和白水縣的第一、二、三產業產值都呈緩慢增長,該時期主要以農業經濟為主;2000—2019年吳起縣產業結構發生了很大的變化,第二產業成為主導產業,產值占比由44%增加到76.8%,一、三產業發展較慢;富縣產業結構相對均衡;白水縣第一和第三產業增長速度要大于第二產業,主要以農業和商業為主。由表1和表5可知,1970—2019年,流域中建設用地面積增加了350.38 km2,主要來源于耕地和草地,且在2000年以后增速加快。因此可以看出,人口增長和產業結構變化對土地利用變化也有很大的影響。 (1) 1970—2019年北洛河流域土地利用類型主要以林地、耕地和草地為主,土地利用變化過程中,耕地和草地面積持續減少,所占百分比分別從1970年的36.57%和22.68%減少到2019年的22%和15.98%;林地和建設用地面積持續增加,增幅分別為19.97%和1.3%;水域面積呈動態變化,稍有較少。結構上,流域耕地和草地趨于分散且斑塊簡單化,林地斑塊趨于聚集復雜化發展。人類活動對北洛河流域土地利用的影響方式主要表現為耕地轉林地、耕地轉建設用地、草地轉林地的土地利用轉移特點。 (2) 1970—2019年北洛河流域土地利用綜合動態度分別為6.72%,6.84%,9.81%,12.45%和5.27%,呈現先增后減的趨勢,其中上中游地區的吳起、志丹、黃陵、甘泉和黃陵等縣土地利用變化速度較快。 (3) 1970年以來,北洛河流域土地利用程度綜合指數總體呈下降的趨勢,土地利用開發水平不斷減小,地貌類型的多樣性使得區域之間以及區域和整個流域之間的土地利用程度差異較大,階地平原區農業經濟較為發達,土地利用程度大于全流域,且整體呈增加的趨勢,其他地貌區整體呈下降趨勢。 (4) 北洛河流域土地利用變化主要驅動因素為人為因素,自然因素為長期的輔助影響因素,其中國家政策、社會經濟發展和人口增長為主要驅動力。 致謝:許小明、易海杰、田起隆和呂渡在文章思路、數據處理、繪圖及后期文章修改過程中的指導和幫助,在此一并感謝老師及整個課題組同學們在文章撰寫過程中的幫助。3 結果與分析

3.1 土地利用類型時空變化

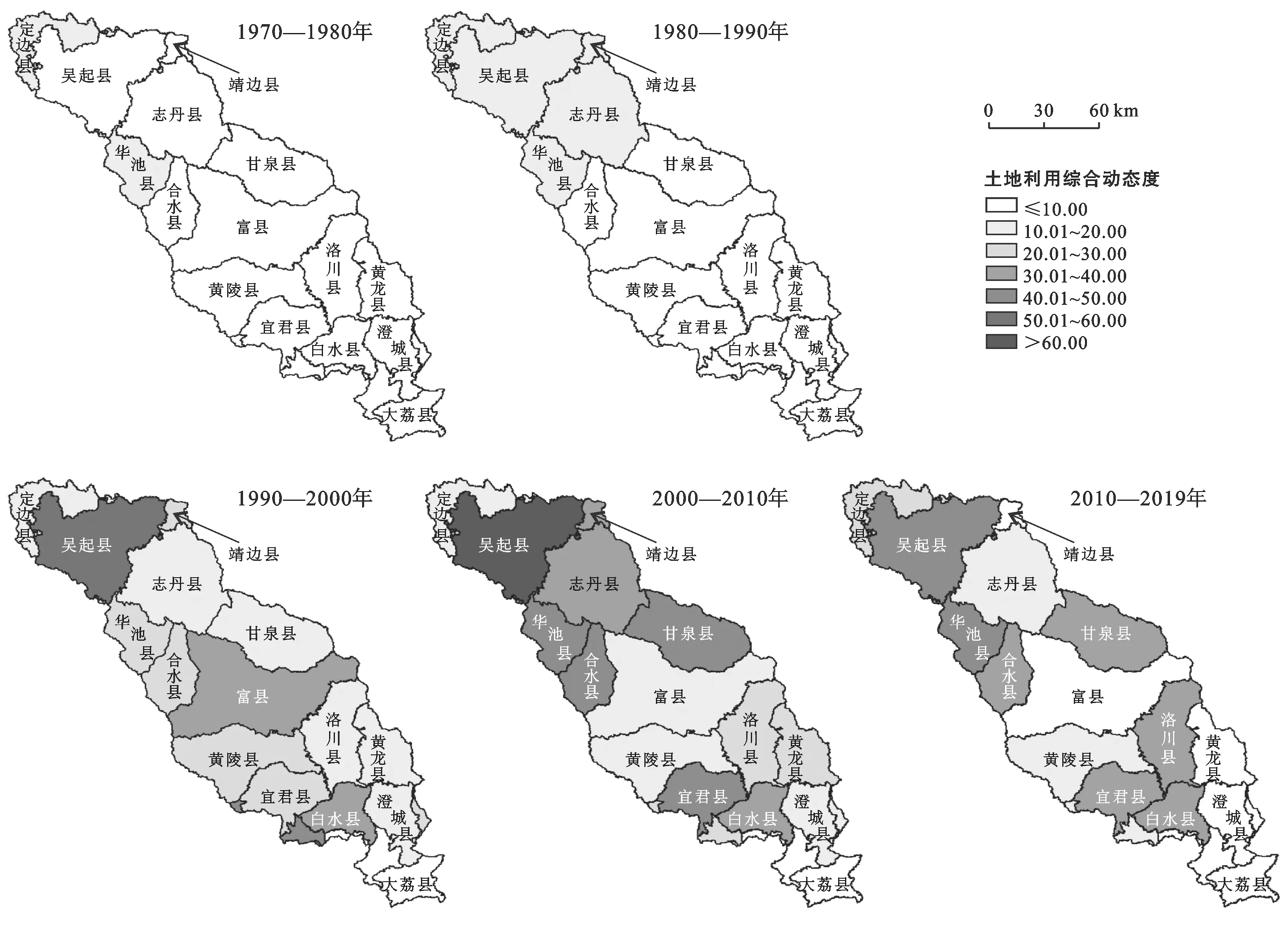

3.2 土地利用變化速度

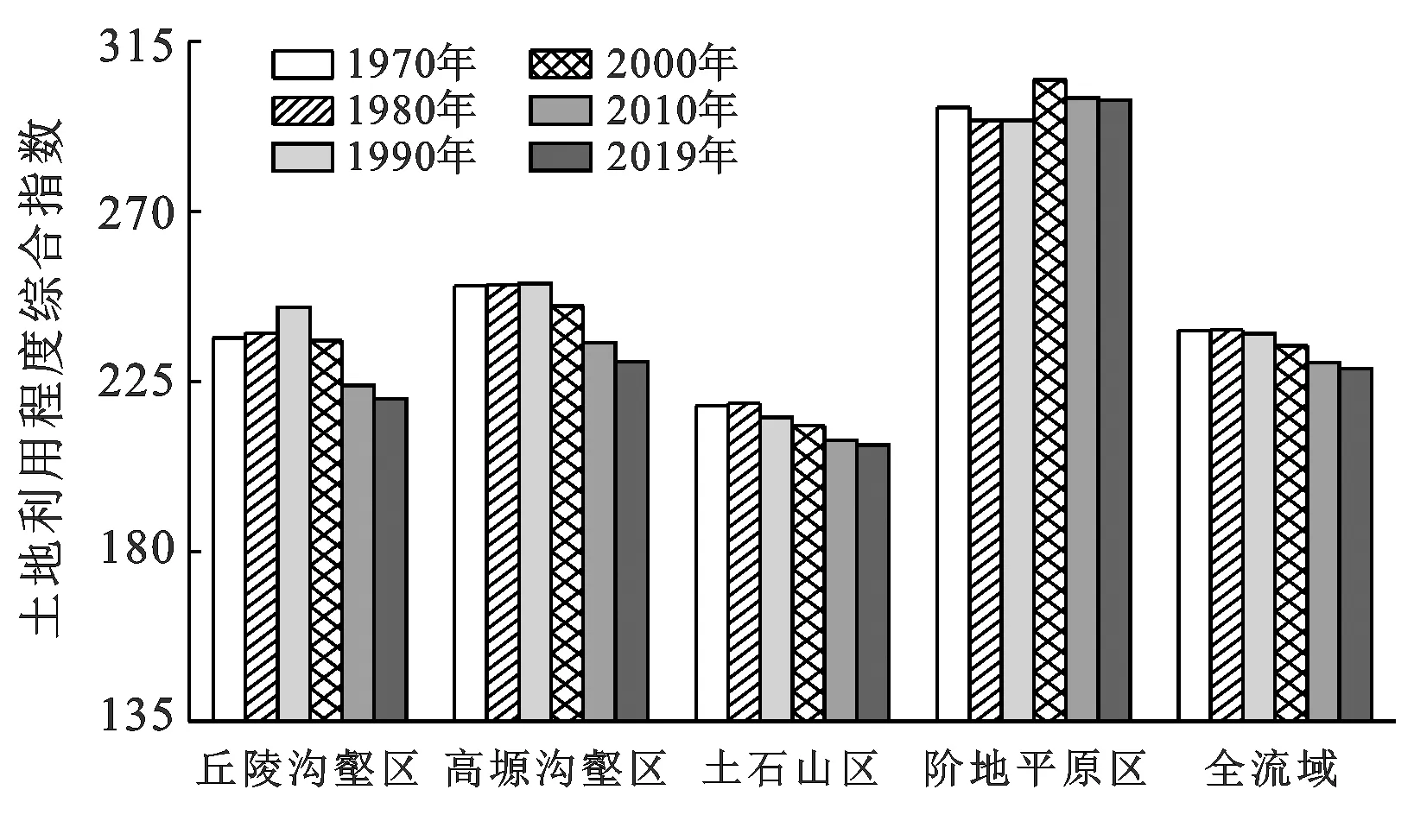

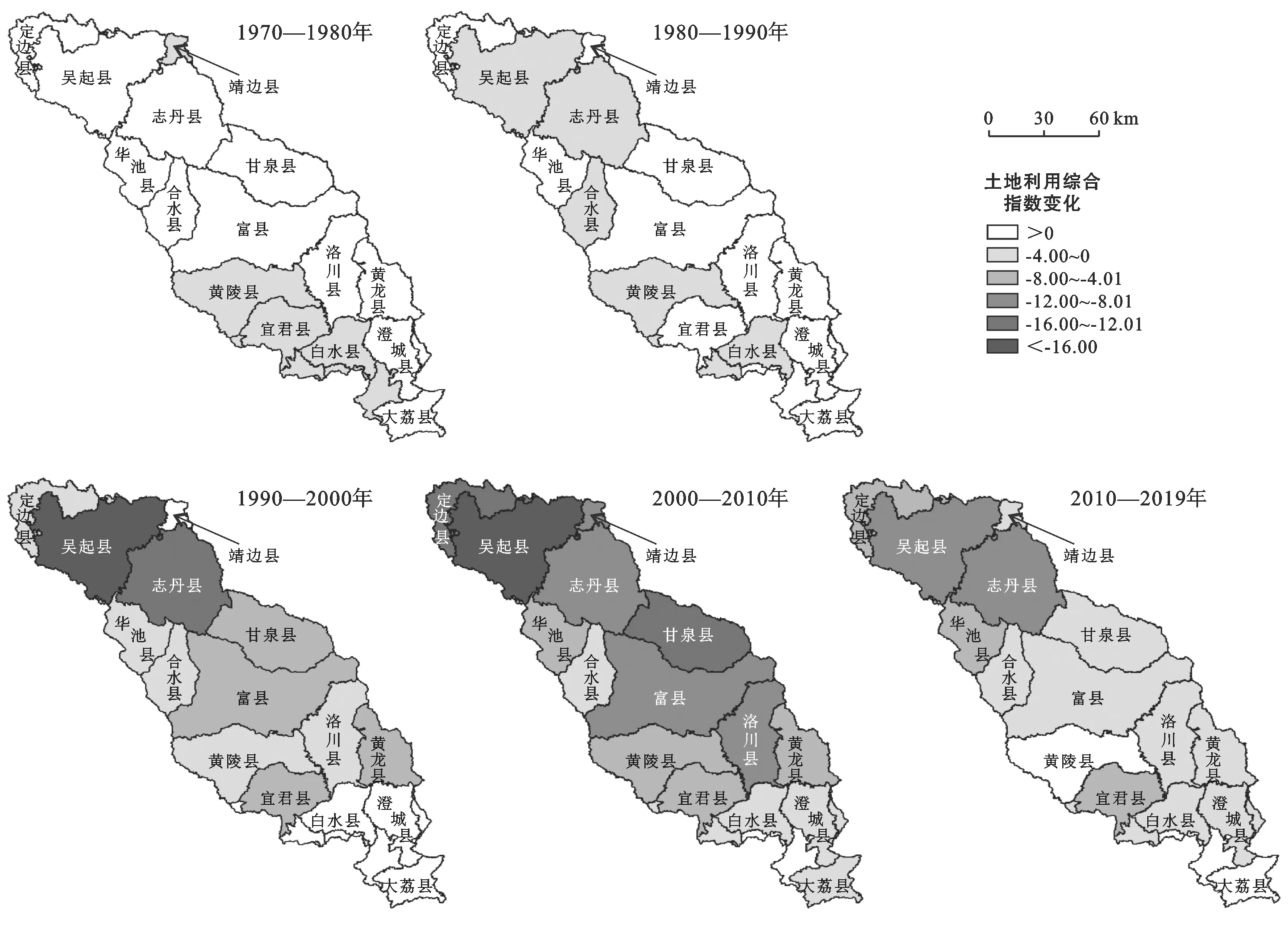

3.3 土地利用程度

3.4 土地利用類型轉移

3.5 土地利用空間結構演變分析

4 土地利用變化驅動因素分析

4.1 自然驅動因素影響

4.2 社會驅動因素影響

5 結 論